本の概要

タイムパフォーマンス=タイパを追求する流れがZ世代を中心に流行しています。

情報量の増加やSNSなどのコミュニケーションの変容、スマホやサブスクサービスの普及によって、得なければならない情報、コンテンツは圧倒的に増加しています。

その結果、ただの時短ではなく、より効率的にコンテンツを消費する必要がでてきました。

また、コンテンツの消費が主体的な楽しみから、周囲に認められるための手段へと変化したことも大きな変化です。

このようにタイパを追求することは、世間に定着したコスパとは、少し異なる部分があります。コスパとの違いやタイパを追求する背景を知ることでができる本になっています。

この本や記事で分かること

・タイパとは何か、なぜ多くの人がタイパを求めているのか

・タイパとコスパの違い

・タイパの問題点

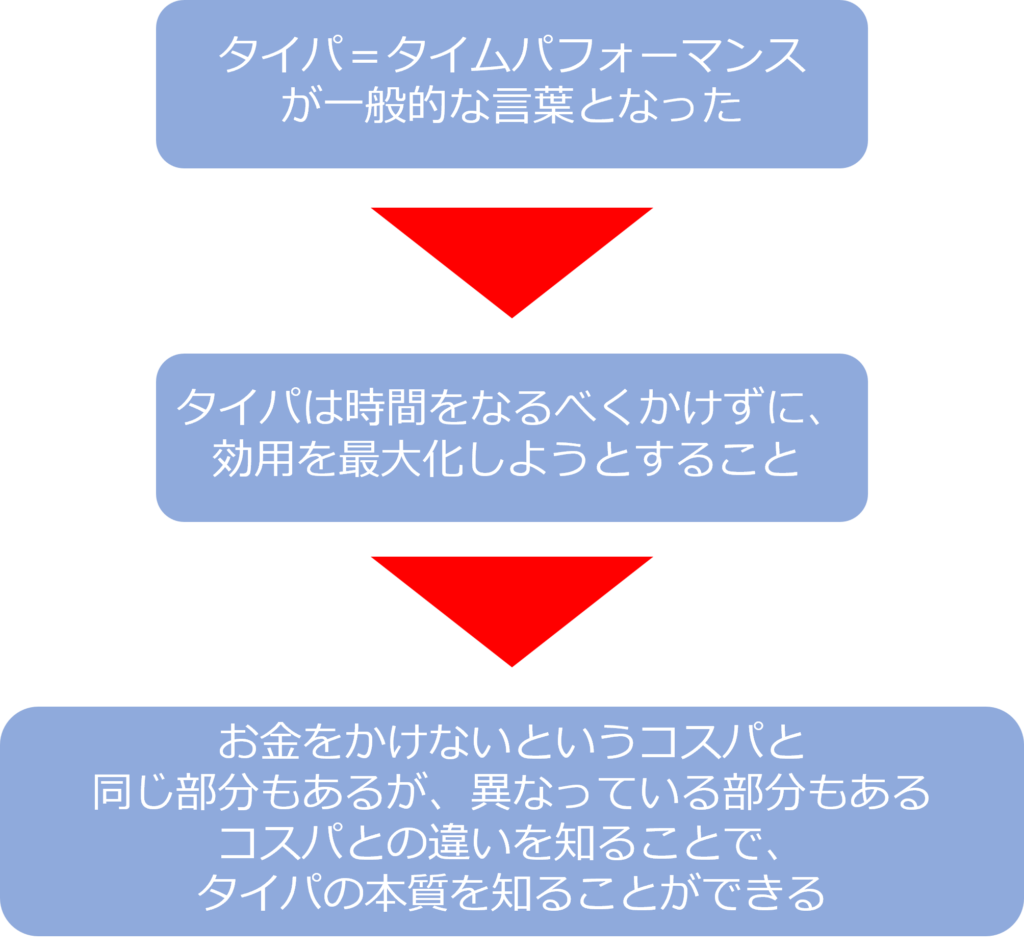

タイパとは何か

タイパ=タイムパフォーマンスのことであり、

時間をかけずに効用を最大化しようとするものです。

すっかり一般化したコスパとの違いを知ることで、タイパの本質を知ることができます。

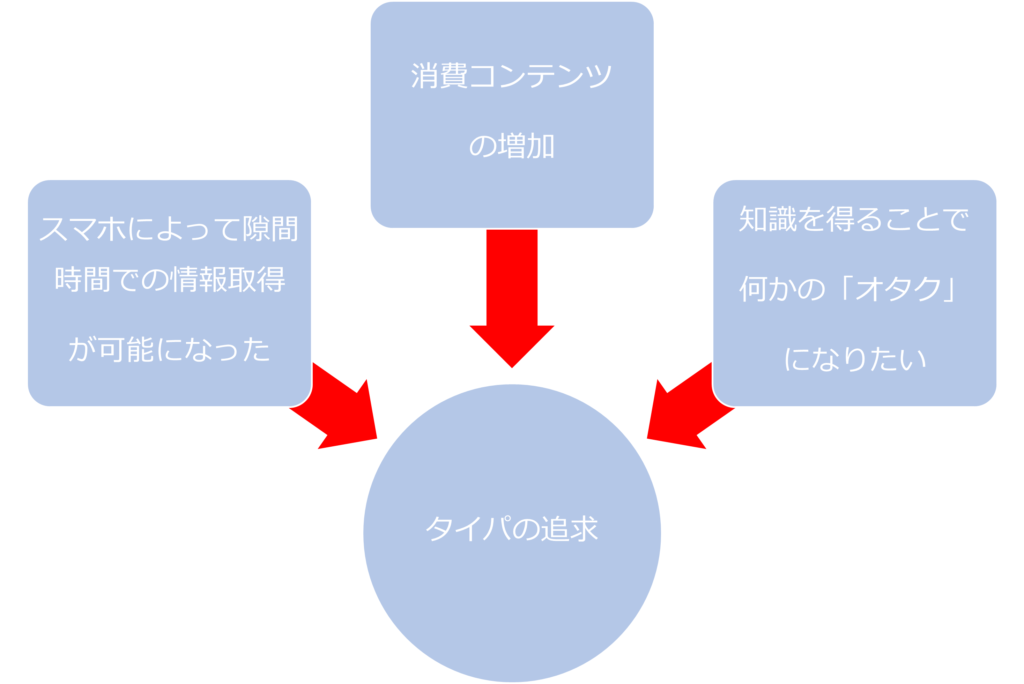

なぜ、タイパに注目が集まるのか

・消費コンテンツの増加

・スマホによる隙間時間での情報収集

・知識を得て、オタクになりたい人の増加

がタイパへの注目度を高めています。

なぜ、消費コンテンツの増加でタイパが求められるのか

情報量の圧倒的な増加によって、得る必要のある情報が増えたことで、

情報を効率よく消費する必要があったことで、タイパが注目されています。

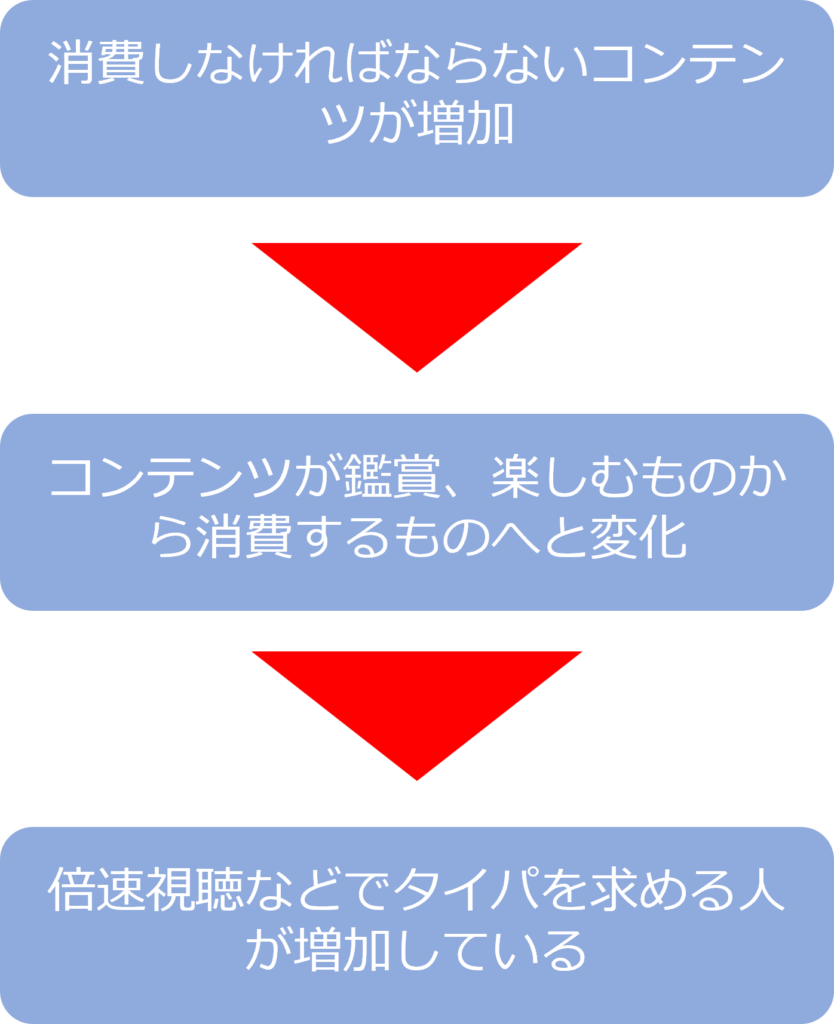

コンテンツへのタイパは消費にどのような変化をもたらしたか

コンテンツが鑑賞や楽しむ対象から消費するものへと変化しています。

その結果、倍速視聴などでコンテンツを効率よく消費しようとする人が増えています。

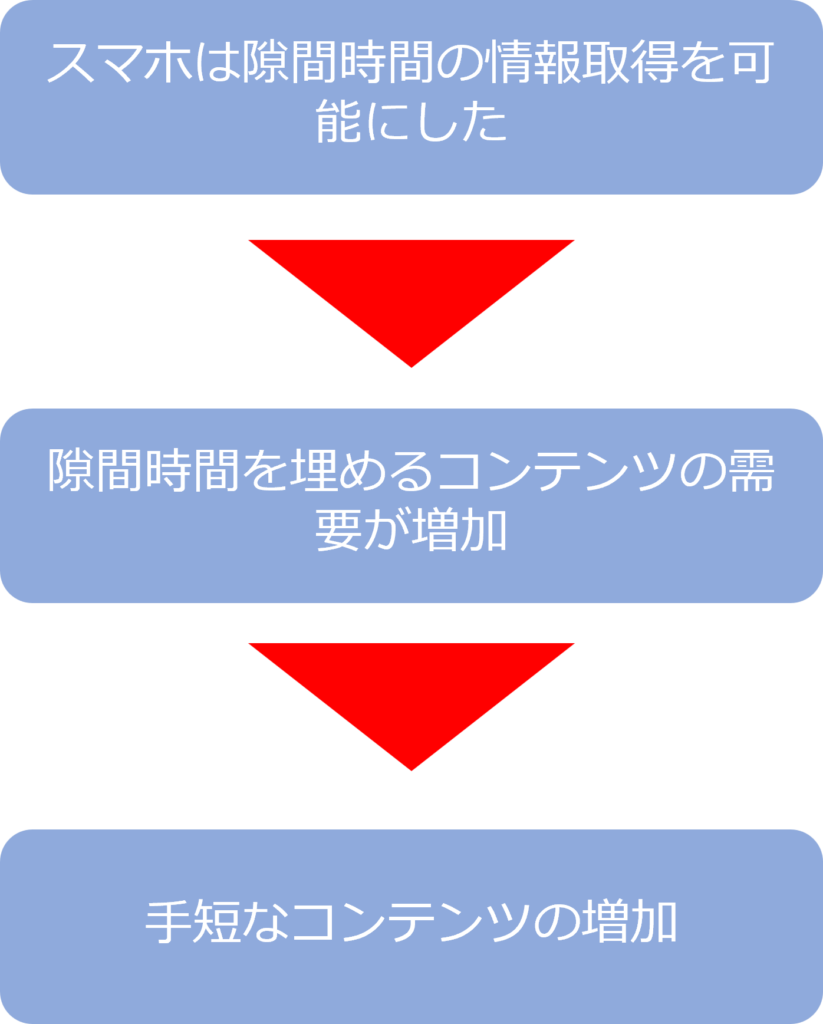

スマホは情報の取得をどう変化させたのか

スマホでいつでも、どこでも情報取得が可能になったことで隙間時間を

埋めるコンテンツの需要が増加したことで、手短なコンテンツが増加しました。

なぜ、コンテンツを効率よく消費する必要があるのか

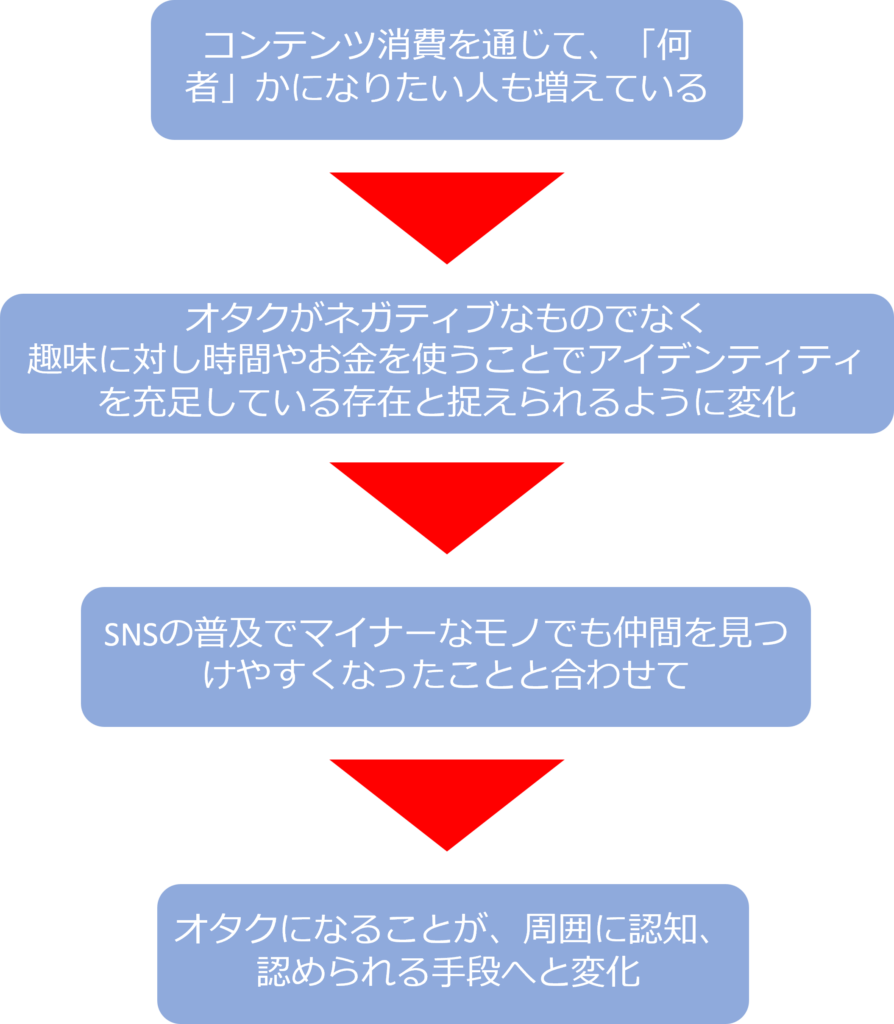

コンテンツ消費を通じて、「何者か」になりたい人も増えています。

オタクをネガティブなものでなく、時間やお金を趣味に使うことで、アイデンティティを充足している存在になりました。

オタクになる=「何者か」になることで周囲に認められる手段へと変化しています。

消費の効率化はコンテンツをどう変えたのか

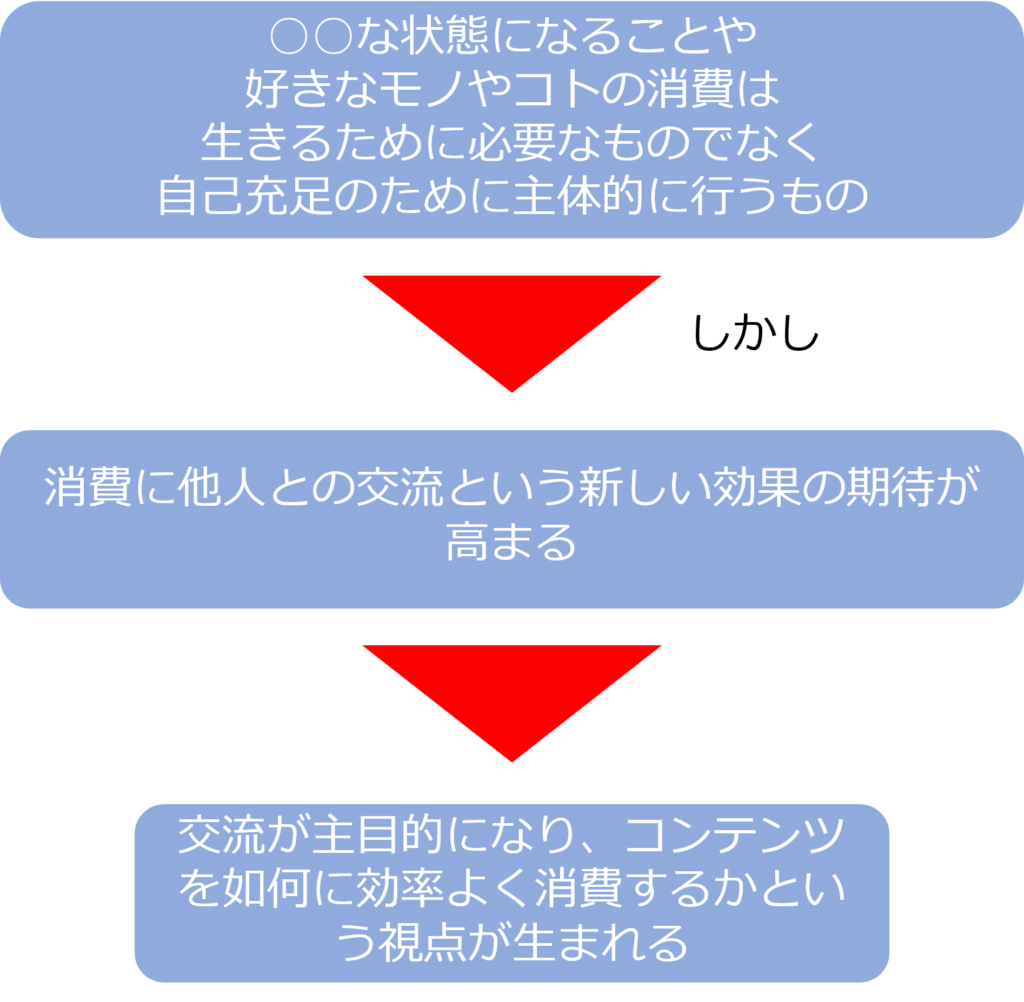

本来、〇〇の状態になったり、好きなことの消費は主体的に行うものでした。

しかし、消費に他者との交流という効果が望まれるようになったことで、交流が主目的となり、

コンテンツを効率よく消費という視点が生まれました。

タイパの追求はどんなマイナスがあるのか

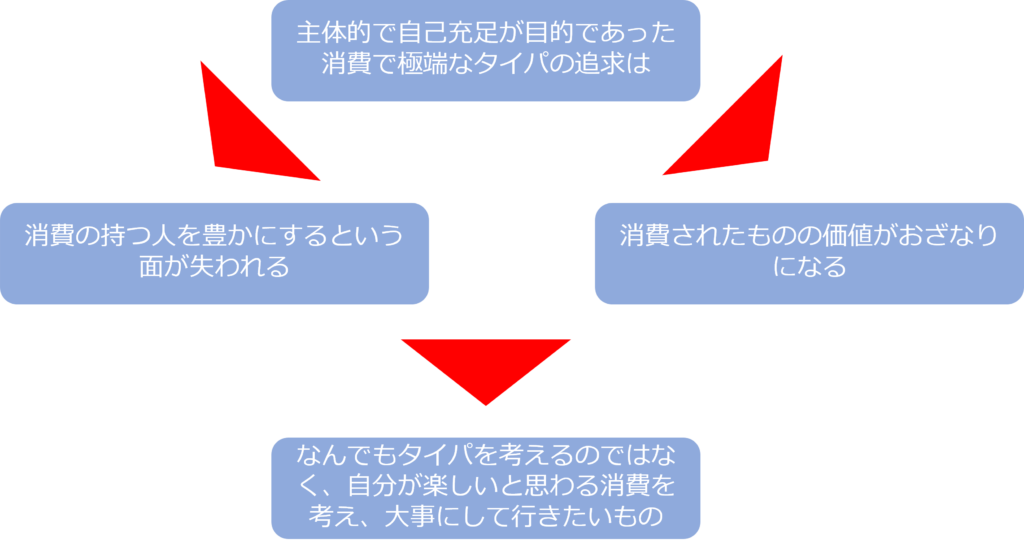

自己充足が目的であった消費で極端なタイパを追求してしまえば、

・消費されたものの価値がおざなりになる

・消費の持つ人の心を豊かにするという面が失われる

などのマイナスがあります。自分が楽しいと感じる消費も大事にしていきたいものです。

本の要約

タイパとはタイムパフォーマンスのことであり、コスパと同じように一般的に使用されるようになっています。

コスパが一般化した背景には、消費者が消費におけるプライオリティとして、価格を優先しなければならない状況、所得の低迷、物価、税金の上昇によって使えるお金が少なくなったことにありました。

コスパとタイパはどちらも、お金や時間をなるべくかけずに効用を最大化するという意味で似ている部分もありますが、多くの違いがあり、コスパとの違いを見ることでタイパの本質をさぐることができます。

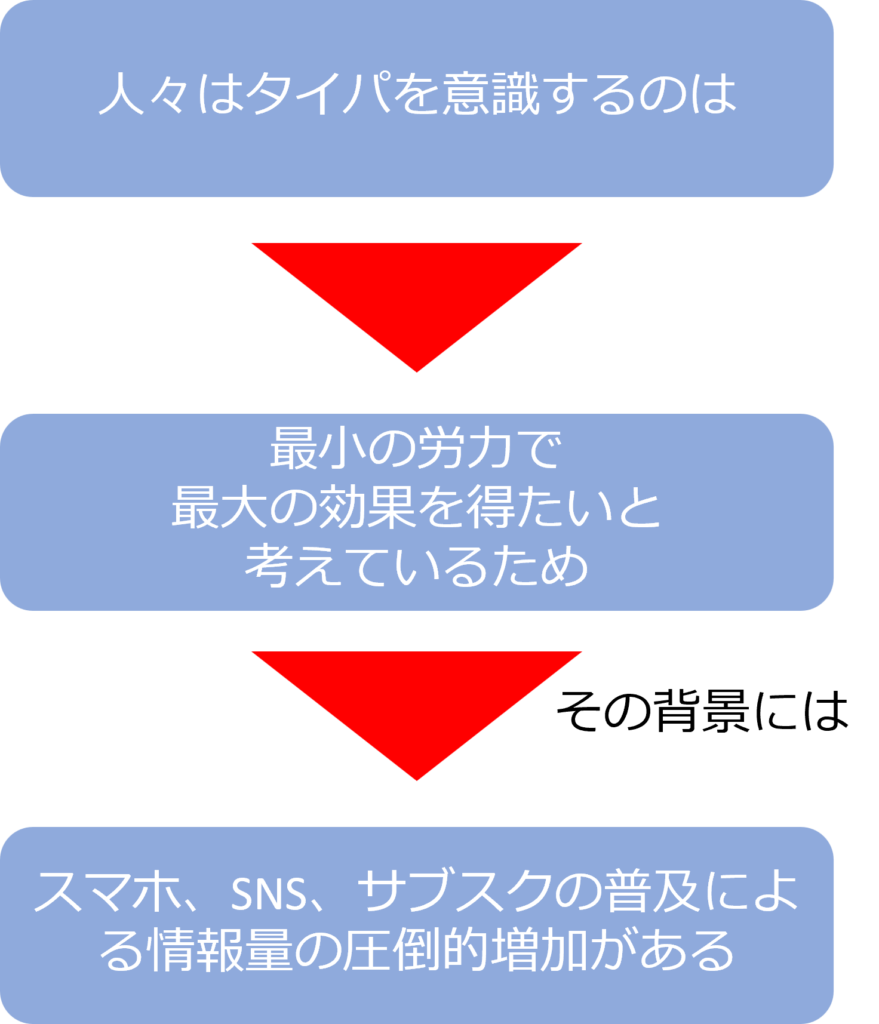

人がタイパを意識するのは、最小の労力で最大の効果を得たいと感じているためです。

その背景にはスマートフォンやSNS、サブスクなどの普及で情報量が昔に比べ圧倒的に増えたことにあります。

消費しなければならないコンテンツが増えたことは、映像系のコンテンツで顕著となっており、倍速視聴やネタバレし、内容を知ったうえでの視聴などの形でタイパを追い求める人を増加させています。コンテンツが鑑賞するものから消費するものへと変化した結果、タイパを求める人が増加しています。

コスパは安くてもなるべく良いものという合理性がありますが、タイパには見た気になるだけであり、非合理的な行動といえる面をもっています。

Z世代などは、情報量の増加とお金の余裕がないことから、サブスクリプションなどお金をかけずに楽しめるサービスを積極的に利用しています。

また、スマホの普及で隙間時間にも情報を得ることができるようになっています。

情報の量の増加と隙間を埋めるというニーズからも手短にコンテンツを消費するという新しい消費形態を多くの人が求めるようになっています。

コンテンツの供給過多と時間の不足は消費したコンテンツから不快感やつまらないという感情を生みたくないという思いを強くしており、ネタバレを知ってから視聴するスタイルの増加にもつながっています。

また、タイパを追求したコンテンツ消費を通じて、「何者か」になりたいと考えている若者も増えています。

オタクという言葉のネガティブなイメージがなくなり、趣味に対して時間やお金を使い、自身のアイデンティティを充足している存在と捉えられるようになっています。

SNSの普及以前は、大衆的に消費されるコンテンツ、流行っているものについて知ることで、仲間内で帰属意識を高める必要がありましたが、SNSの普及でマイナーなものであっても、仲間を見つけることができるようになっていきました。

その結果、オタクになることが周囲に認知されるための手段として利用されるようになっていきました。

周囲に認められるためにオタクになるという視点から言えば、本質的にその分野のことを時間をかけて深く理解するのではなく、コンテンツを効率よく消費していけば充分です。

そのため、手っ取り早くオタクとして認めらるために、タイパを追求したコンテンツ消費を行う人も増えています。

タイパとは、単純な時間効率のUPや効用を得るまでの時間を短くしようというものだけでなく、手間や時間をかけずに〇〇の状態になるという性質も持っています。

タイパを求める人の増加により、タイパを売りにした様々なビジネスもみられています。

大部分は単純な時間効率の向上であり、以前から見られた時短と同じようなものですが、近年では、手間や時間をかけずに〇〇の状態になるという欲求を満たす市場も登場しています。

ただし、効率性のみを求めた消費行動では、消費されたものの使用価値がおざなりになっているというネガティブな面も持っています。

本来、〇〇の状態になるという欲求を満たすことや好きなモノやコトへの消費は、生きるために必要なことでなく、自身の精神的充足につながるから主体的に行うものでした。

しかし、他人との交流という消費によって生まれる副次的な効果が期待されるようになったことで、いかに手間を省けるか、コストを抑えられるかというタイパ、コスパが追及されるようになっています。

極端なタイパの追及が自身の精神的充足につながる消費や大切な人との消費、大事なライフイベントに広がれば、消費の持つ人を豊かにするという面が失われてしまいます。

人によって好きなものも精神的な充足を得られるものも違うため、どこで合理性、効率を求めるべきかは異なります。

何でもかんでもコスパ、タイパを追求するのではなく、消費が楽しいものであり、自分が楽しいと思える消費が何か考え大事にしてものです。

コメント