本の要点

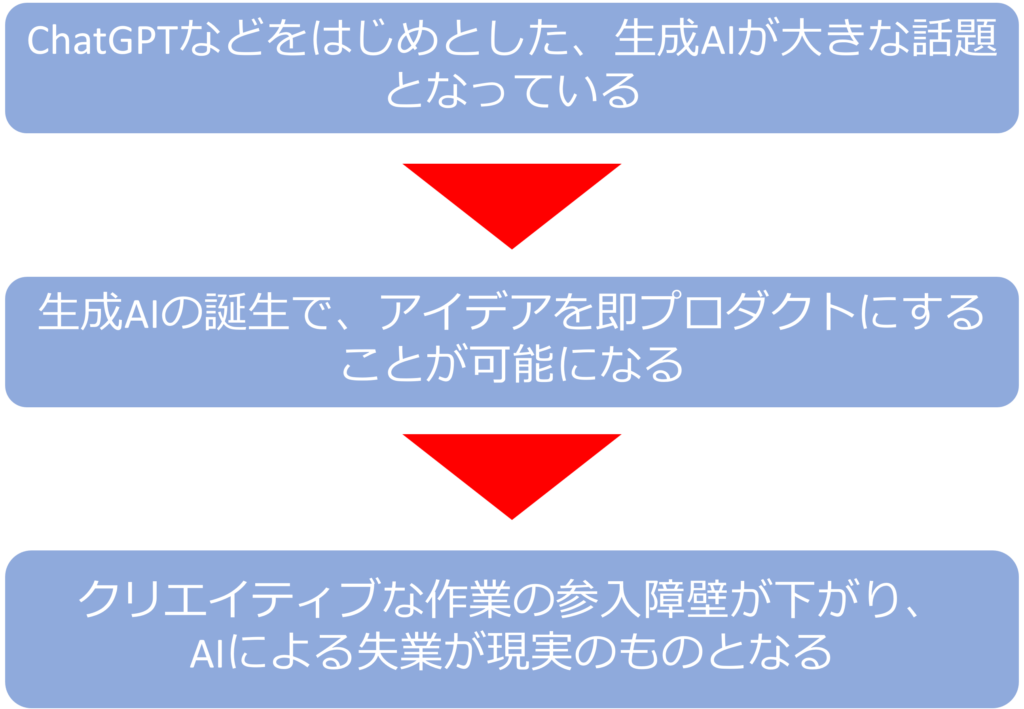

ChatGPTなどをはじめとした、生成AIが大きな話題となっています。生成AIの一番の特徴はアイデアが即プロダクトにつながることで、クリエイティブな作業の参入障壁が下がり、多くの職を奪うこととなります。

この流れはクリエイターだけでなく多くの人に影響を及ぼすため、以前から懸念されていたAIが人の職を奪うことが現実の脅威になり始めています。

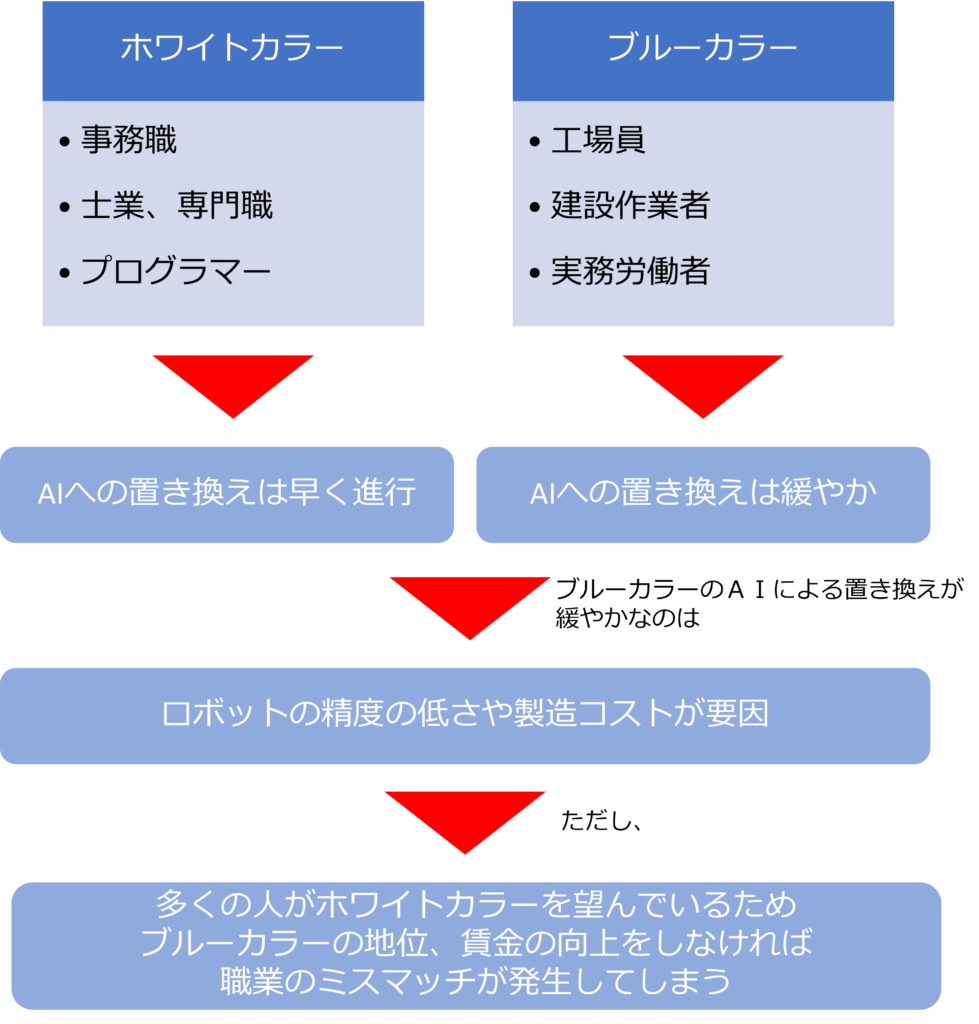

特にホワイトカラーの人々のAIへの代替はブルーカラーと比較しても、急速に進行する可能性もあります。

今でも、ブルーカラーでは人手不足がみられていることもあり、ブルーカラーの地位、賃金の向上をしなければ、職のミスマッチが深刻化してしまいます。

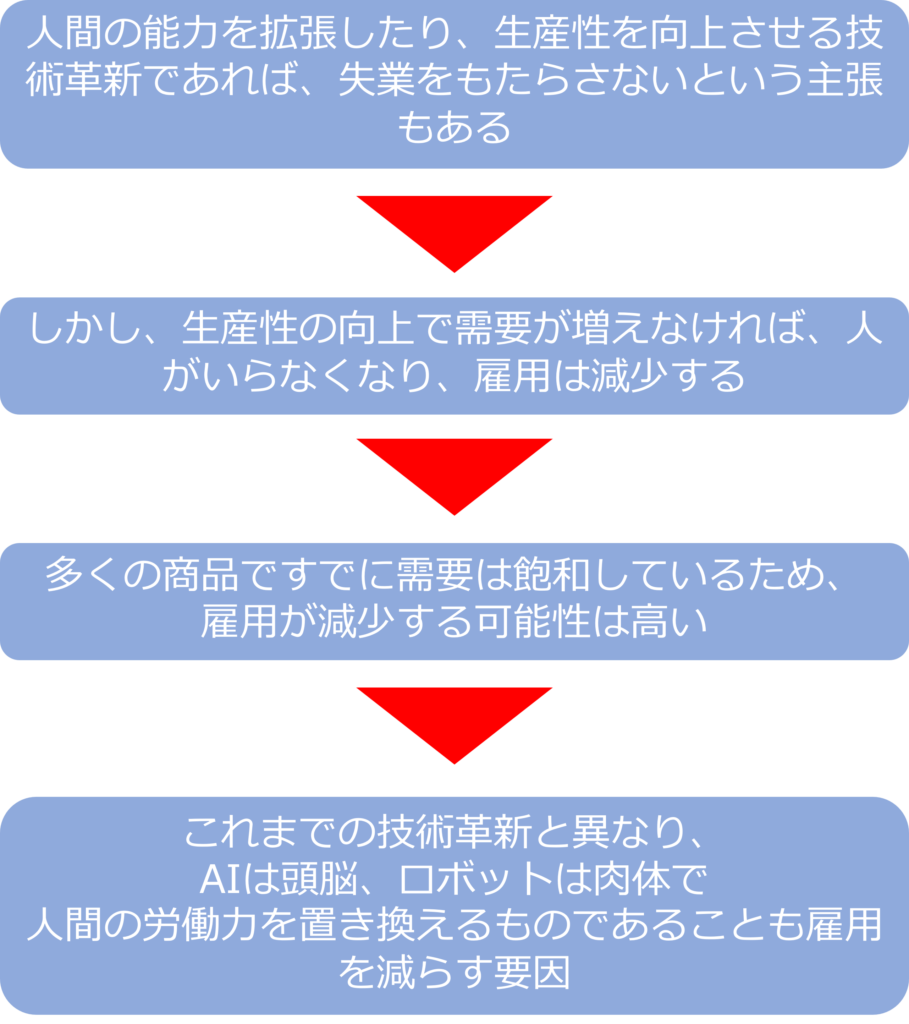

技術革新が起きても、失業はもたらさないという声もありますが、生産性が向上しても、需要が増えない場合は、人が不要となるため、雇用は減少してしまいます。

現在は、多くの商品ですでに需要が飽和しているため、AIによる生産性の向上が失業につながる可能性があります。

また、デジタル化による技術革新では、情報の加工そのものは人間がおこなってきましたが、今回の技術革新はAI、ロボットによって人の手を代替するものであることもAIによる失業が進む理由です。

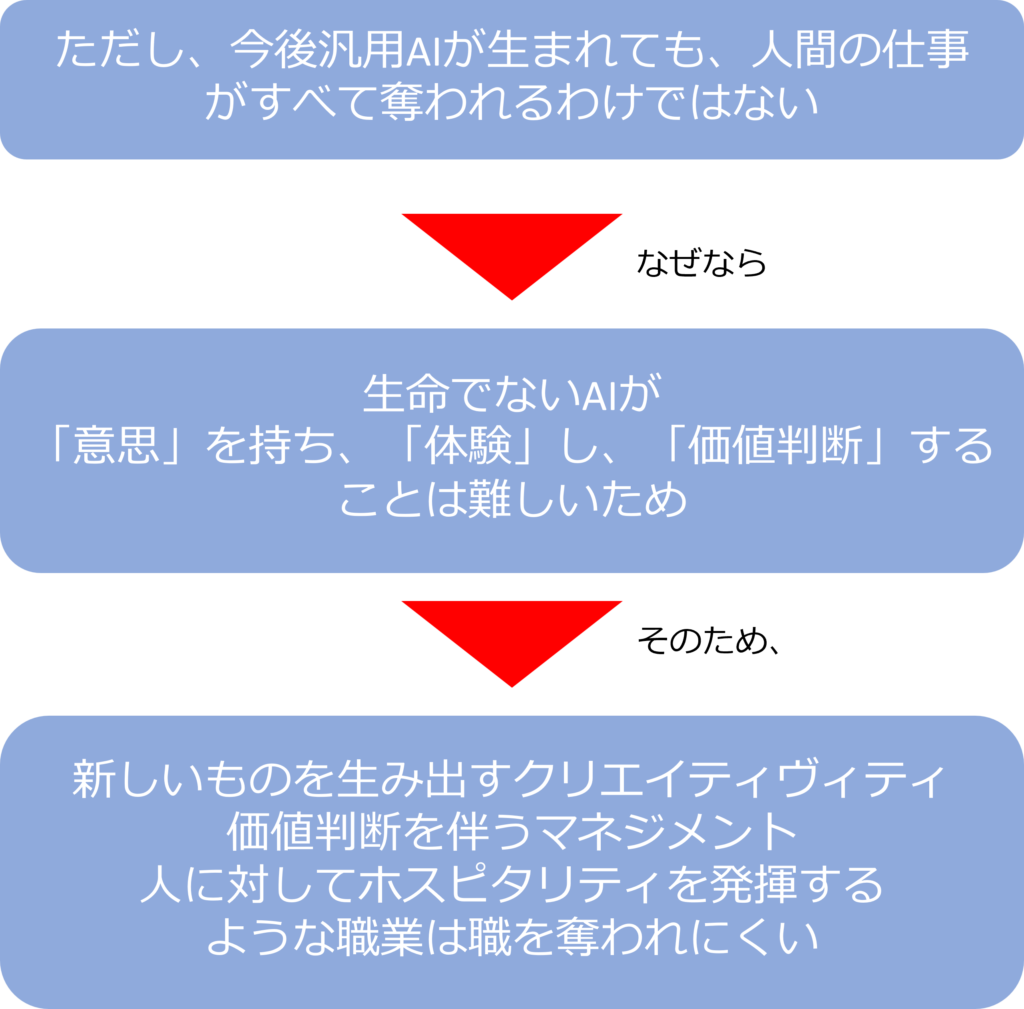

AIは非生命であるため、意思、体験、価値判断を持つことは難しいため、それらが関わる仕事はAIに奪われないものと思われます。

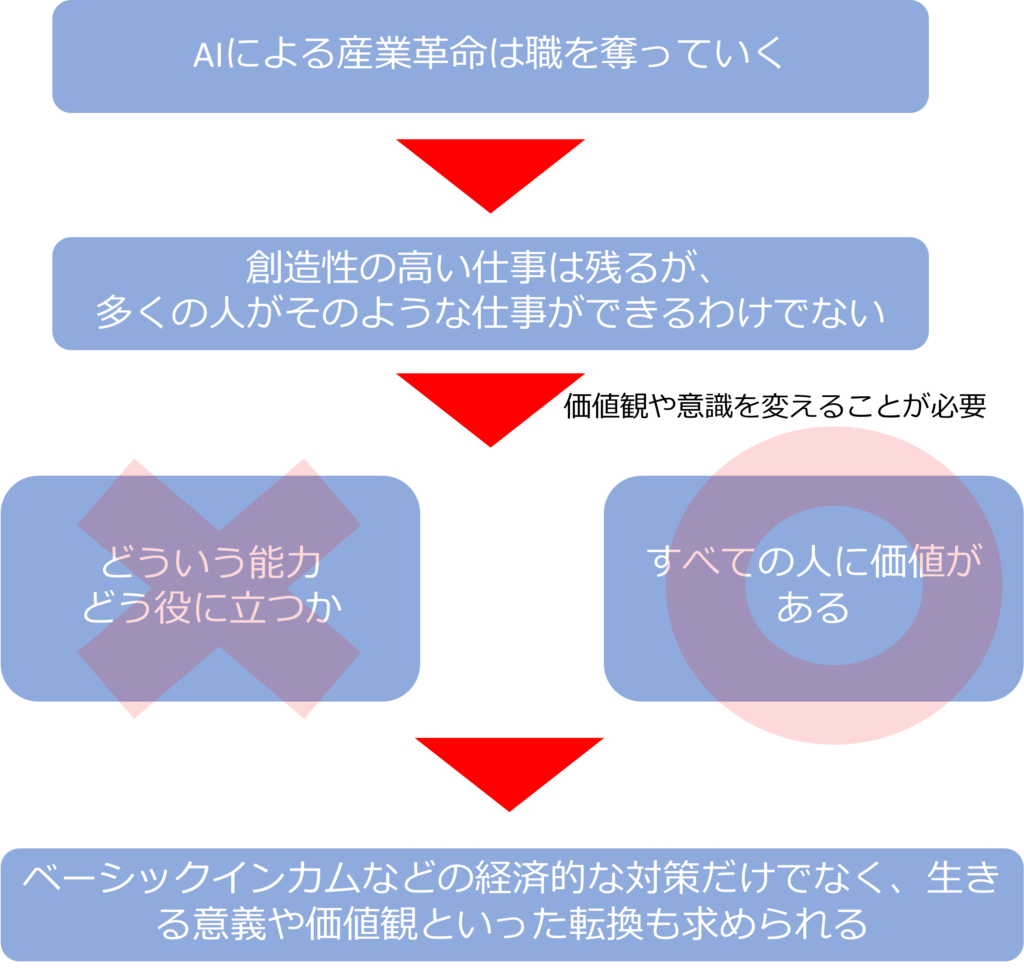

「新しいものを生み出すクリエイティヴィティ」「価値判断を伴うマネジメント」「人に対してホスピタリティを発揮する」ような職業であれば、奪われにくいと思われますが、すべての人がこれらの仕事ができるわけではありません。

多くの人が労働に価値を感じ、どういう能力があるか、どう役に立つかという視点で人を評価してしまいがちですが、AIによって必要な労働力が減少すれば、このような考え方では多くの人が生きる意味を失ってしまいます。

労働して人の役に立つことは素晴らしいことですが、すべての人が生を価値を持っているという価値観に転換することも必要です。

AIによる失業では、ベーシックインカムのような経済的な対策が語られることが多いですが、生きる意義や価値観といった面に着目することも重要です。

この本や記事で分かること

・AIによる失業はどのように起きるのか

・なぜ、今回の技術革新だけ職を奪うのか

・AIで必要な労働力が少ない社会で必要なものは何か

生成AIは人々の職を奪うのか

生成AIの誕生でアイデアを即プロダクトにすることが可能になったことで、クリエイティブな作業への参入障壁が下がったことで、AIによる失業が現実的なものへと変化しています。

なぜ、生成AIが職を奪うのか

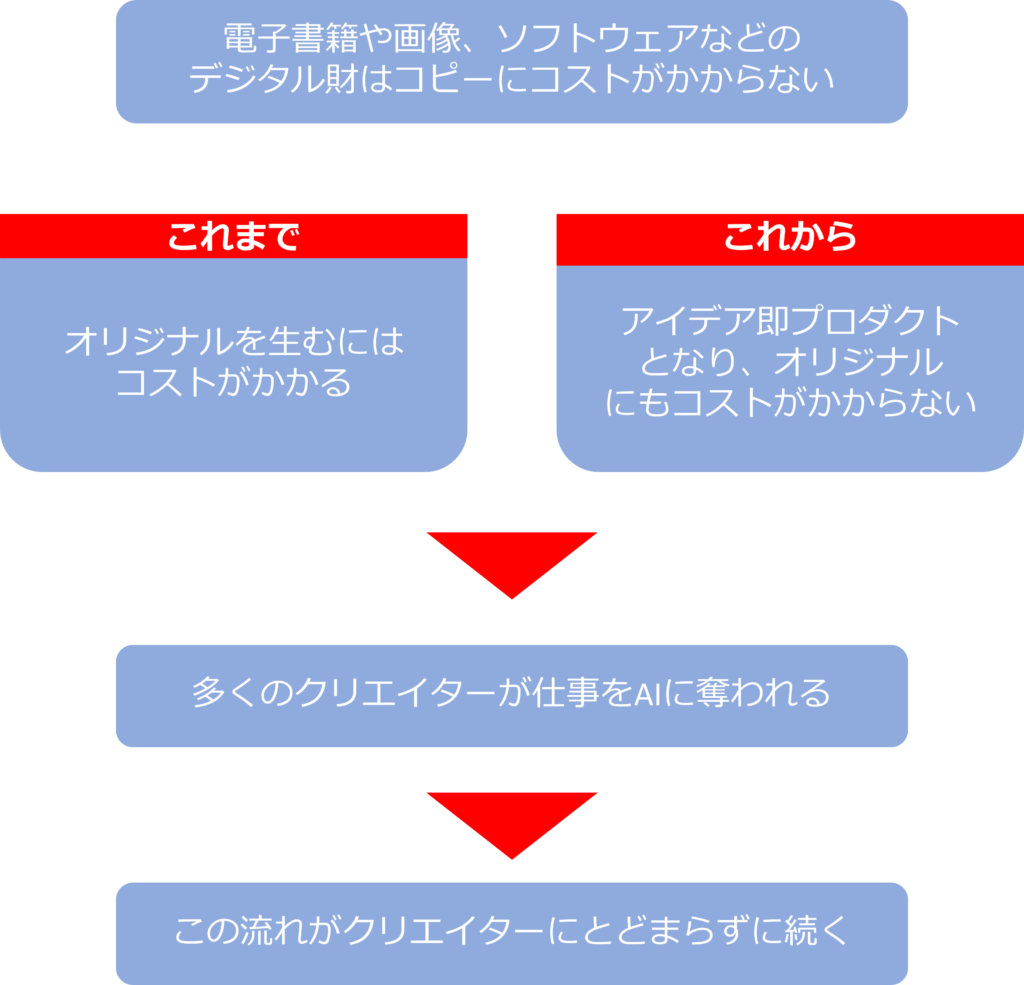

デジタルデータは複製にはコストがかかりませんでしたが、オリジナルを生みだすためには人の手が必要でした。

生成AIでオリジナルを生み出すにもコストがかからなくなれば、多くのクリエイターは仕事をAIに奪われてしまいます。

そして、この流れはクリエイター以外にも波及してきます。

すべての職がAIに奪われるのか

生命でないAIが意思を持ったり、体験したり、価値判断を行うことは難しと思われます。

そのため、新しい価値を生み出すクリエイティビティ、価値判断を伴うマネジメント、

人に対して、ホスピタリティを発揮するような職はAIに奪われにくいと考えられます。

これまでの技術革新は職を奪わなかったが、生成AIはなぜ奪うのか

これまでの、技術革新も生産性を向上させるものでしたが、新しい需要を創り出したり、需要が増えたため、雇用はあまり減りませんでした。

現在は、多くの商品で需要が飽和しているため、生産性が向上した分、人の手が不要となるため、雇用が減少すると考えられます。

職によってAIによる置き換えの進行速度に差はあるのか

AIはホワイトカラーの職を速やかに代替しますが、ブルーカラーは緩やかであると考えられています。ブルーカラーの置き換えが緩やかとなるのは、身体性を伴うため、ロボットの精度の低さや製造コストが高いことです。

ブルーカラーの地位、賃金の向上をしなければ職のミスマッチが大きな問題となってしまいます。

日本経済の課題は何か

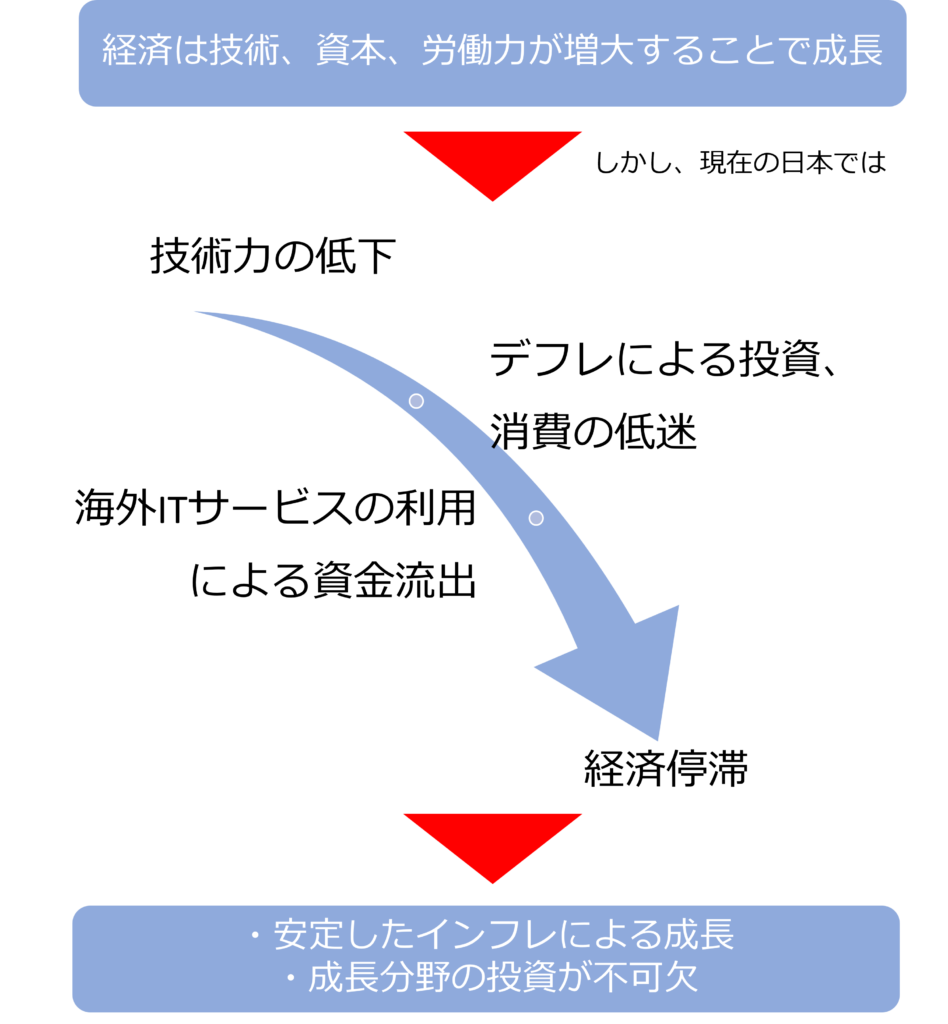

現在の日本は技術力の低下、デフレ、海外ITサービスの利用による資金流出などの要因で経済が停滞しています。

安定したインフレと成長分野への投資による経済成長が望まれています。

AIによって職が奪われると社会はどう変化するか

AIによって職が奪われても、創造性の高い仕事が残ります。ただし、多くの人が創造性の高い仕事ができるわけではありません。

仕事に必要な能力や役に立つかで人を判断するのではなく、すべての人に価値があるというような価値観、意識に変える必要があります。

ベーシックインカムなどの経済的な対策だけでなく、意義や価値観の転換も必要です。

本の要約

ChatGPTなどをはじめとした、生成AIが大きな話題となっています。

画像、文章、プログラム、音楽、映像などが生成AIのよって簡単で作ることができるようになれば、アイデアを思い付くと、即プロダクトを作ることができるようになります。

誰もがクリエイティブな作業ができるようになる半面、AIで参入障壁が下がれば、その領域で生計を立てていくことは困難になります。

AIによる失業は以前から懸念されていまたが、今現実の脅威になっています。

これまでも電子書籍や画像、ソフトウェアなどのデジタル財はコピーにコストがかかりませんでしたが、オリジナルを創り出すためにはコストがかかっていました。

アイデアが即、プロダクトに結びつきようになれば、オリジナルを生み出すコストもかからなくなっていけば、多くのクリエイターの仕事がAIに奪われるようになります。

その流れはクリエイターだけにとどまらず、多くの人がAIによって、失業するものと考えられます。

現状のAIが発展し、汎用AIが生まれたとしてもそれだけで、人間の仕事が完全になくなるわけではありません。

生成AIが文章を作る際でも、確率の高い語順を予測しているだけで、意味が分かっているわけではありません。

今の技術の延長線上では、生命でないAIでは人間同様のレベルで言葉の意味やニュアンスを理解することは不可能です。

生命である人間の持つ「意思」「体験」「価値判断」を非生命であるAIが持つことは難しいため、完全に人間の仕事を奪うわけではありません。

特に奪われにくいのは「新しいものを生み出すクリエイティヴィティ」「価値判断を伴うマネジメント」「人に対してホスピタリティを発揮する」ような職業と考えられます。

そのような職業に求められるものは以下の人材です。

・問題発見、解決能力を持つ

・ビジョンやビジネスモデルをつくり、ブランディング

技術革新が起きても、それが人間の能力を拡張するものであったり、生産性を向上させるものであれば、失業をもたらさないという主張もあります。

生産性が増加し、需要が増加すれば雇用は増加しますが、需要が増加しなければ、生産性が向上した分、人がいらなくなり、雇用は減少します。

多くの商品ですでに需要は飽和していることも、AIによる生産性の向上が失業をもたらす可能性がある要因です。

事務職、 士業などの専門職、プログラマーなどはAIに置き換えられる可能性が高いといえます。一方で、ブルーカラーの仕事はロボットの精度の向上に時間がかかることやロボットの製造にはコストがかかることもあり、失業の速度を小さくなるものと思われます。

多くの人がホワイトカラーを望んでいる状況と合わされば、職業のミスマッチが拡大してしまうため、ブルーカラーの地位、賃金の向上が必要です。

AIによる社会の変革は第四次産業革命と捉えることができます。過去の産業革命では、蒸気機関(第一次)、内燃機関(第二次)、IT(第三次)をいち早く普及した国家がその後覇権を握っているため、AIの普及についても、多くの国で競争が起きています。

第三次産業革命はデジタル化が進行しましたが、情報の加工は人間が行っていました。AIによる第四次産業革命は頭脳労働のAI化、肉体労働のロボット化など人の労働力を置き換える方向で進む点が第三次産業革命との大きな違いです。

経済を考える際に、多くの人は領土や交易をイメージします。これらの要素しかイメージできないと経済=奪い合いという形になってしまいます。

経済には他の面、技術、資本、労働力もあり、これらの要素は時間軸に沿って増大していくため、技術、資本、労働力の生産の3要素が増大していくことが経済成長となります。

現在の日本はこの3要素の成長がないため、経済が停滞しています。技術力の低下、デフレによる投資や消費の低迷、デジタル分野での遅れによって海外企業のサービスの利用が増えたことによる資金の海外への流出などが大きな要因です。

安定的なインフレによる経済の成長や成長分野への投資が、AIなどでの第四次産業革命での日本の経済成長に欠かすことができません。

一方で、AIによる産業革命が起きることで、ホワイトカラーから始まり、ブルーカラーの職も減っていくことが予測されます。

AIにはない独創性を持つクリエイターや事業やプロジェクトを興す仕事は残りますが、多くの人にこのような仕事ができるわけではありません。

多くの人が労働に価値を感じ、どういう能力があるか、どう役に立つかという視点で人を評価してしまいがちですが、AIによって必要な労働力は減少すれば、このような考え方では多くの人が生きる意味を失ってしまいます。

労働して人の役に立つことは素晴らしいことですが、労働をしているかにかかわらず、すべての人が生を価値を持っているという考え方が重要です。

ベーシックインカムなど経済的な対策だけでなく、生きる意義や価値観といった転換も求められるようになっていきます。

コメント