本の概要

アメリカといえば新自由主義の国であり、政府の権限は小さく、市場原理主義がとられた国というイメージを持つ人は多いと思います。

しかし、格差の拡大や巨大IT企業による独占、製造業の衰退、中国の台頭などで新自由主義に疑念を持つ人が増加していました。

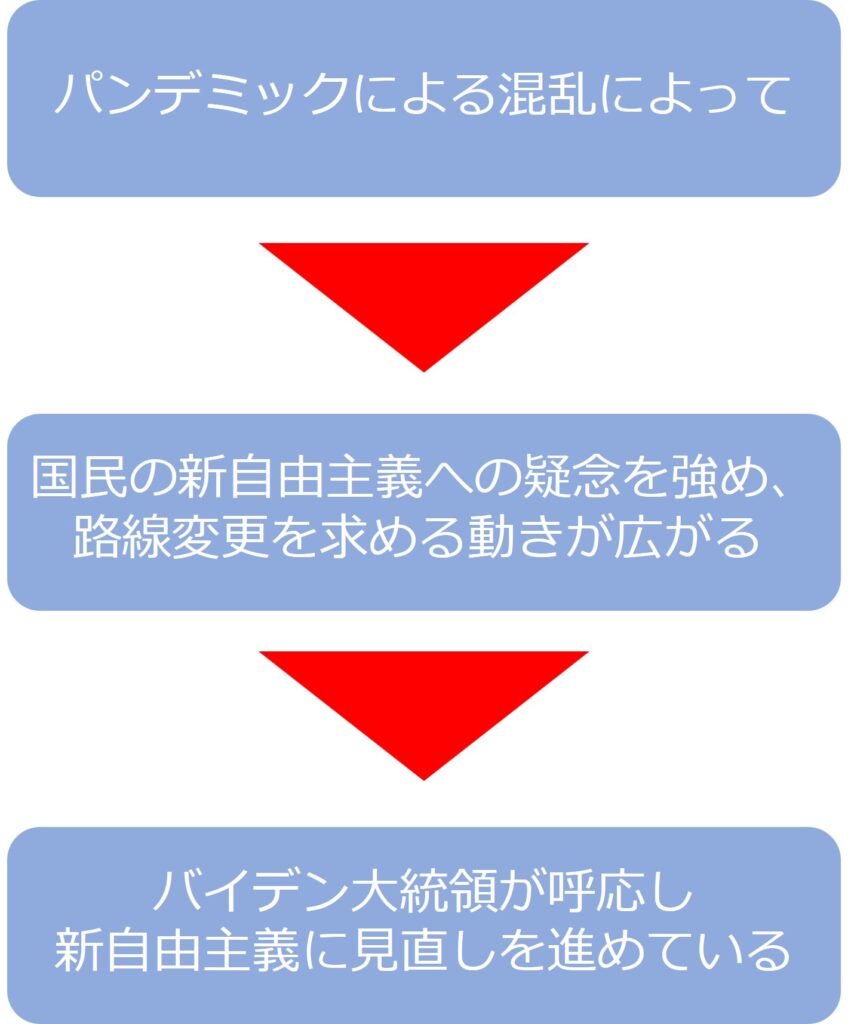

国民の持っていたこの疑念はコロナによるパンデミックがもたらした混乱でより大きなものとなっていきました。

そこで、バイデン大統領を中心に新自由主義からの脱却、修正が行われています。具体的には労働者の保護、製造業への支援、独占企業の再編などによる修正が検討されています。

近年のアメリカの象徴ともいえる新自由主義の問題点は何か、なぜ今問題が大きくなったのかどのような修正が行われているのかなどを知ることができる本になっています。

この本や記事で分かること

・新自由主義の生きずまりの原因

・アメリカが新自由主義の主義をどのように修正しようとしているのか

アメリカの公衆衛生についての本「病が分断するアメリカ」の要約はこちら

アメリカの問題点について書かれた「問題はロシアよりむしろアメリカだ」の要約はこちら

Z世代のアメリカの考えから今のアメリカの状況を知ることのできる「Z世代のアメリカ」の要約はこちら

アメリカの経済は今どんな状況なのか

40年続いた新自由主義が行き詰まりを見せています。

バイデン大統領はこれまでの新自由主義を修正することで、経済の立て直しを図っています。

どんな方法で新自由主義を修正しようとしているのか

労働組合の復活、製造業の支援、独占企業の再編など

自由放任主義からの脱却、大きな政府への転換で経済の立て直しを行っています。

なぜ、新自由主義の問題は表面化したのか

アメリカは世界最大の医療、医薬資本をもっていながら、コロナで大きな被害を出してしまいました。

その要因に新自由主義による格差の拡大や巨大した病院による地方病院の買収が招いた無医療地帯の拡大があったことで、新自由主義修正に注目が集まりました。

パンデミックは健康面以外にどんな影響を与えたのか

パンデミックによるサプライチェーンの混乱も新自由主義への疑問点となりました。

行き過ぎた生産設備の海外移転は国内の生産力の大幅な低下とイノベーションの阻害になっていることが指摘されています。

アメリカ政府はこの動きにどう対応したか

国民の新自由主義への疑念の高まりにバイデン大統領が呼応し、新自由主義の見直しを進めています。

なぜ、GAFAMのような独占企業の再編が必要なのか

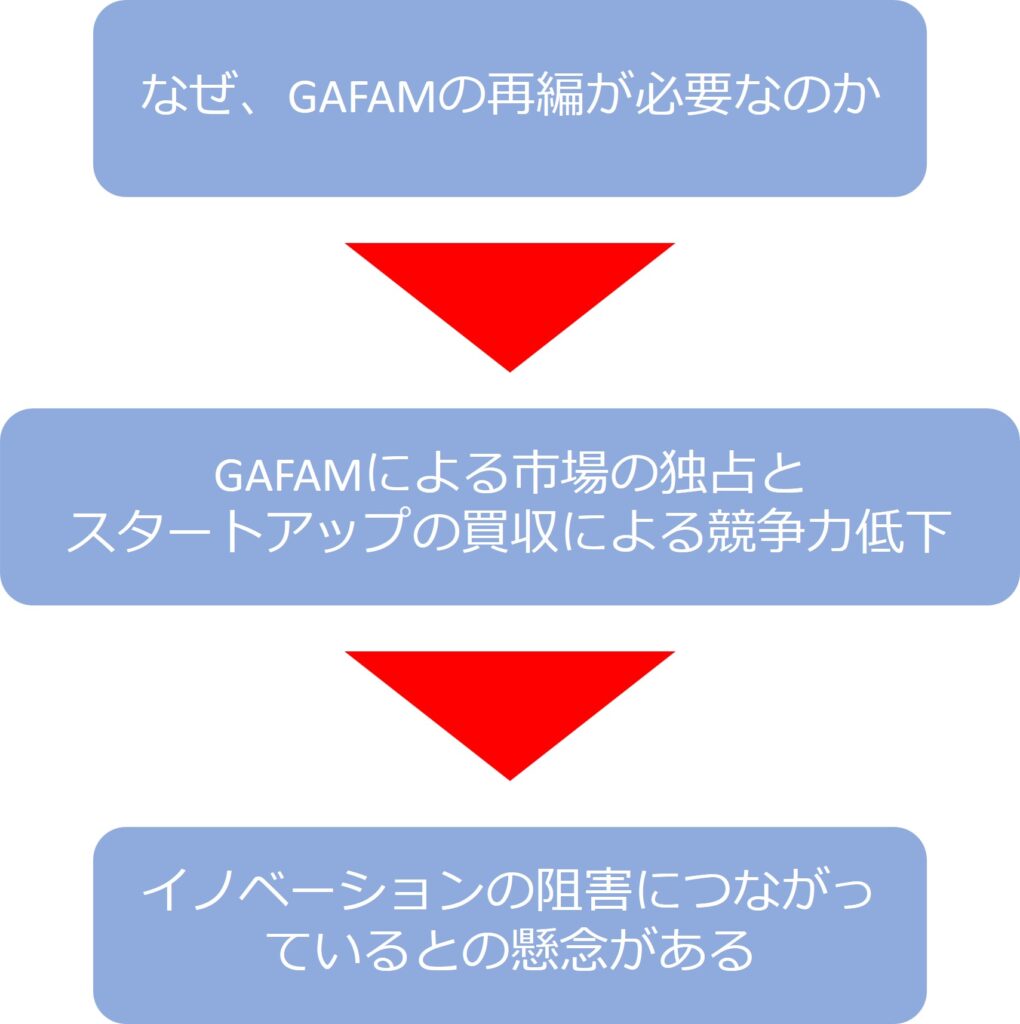

巨大IT企業は、近年のアメリカ経済の成長の原動力となってきましたが、市場の独占とスタートアップ買収による競争力低下がイノベーションの阻害につながっているとの懸念から独占性を弱める再編が必要と考えられるようになっています。

これまで、政府は巨大IT企業にどのような対応をしてきたのか

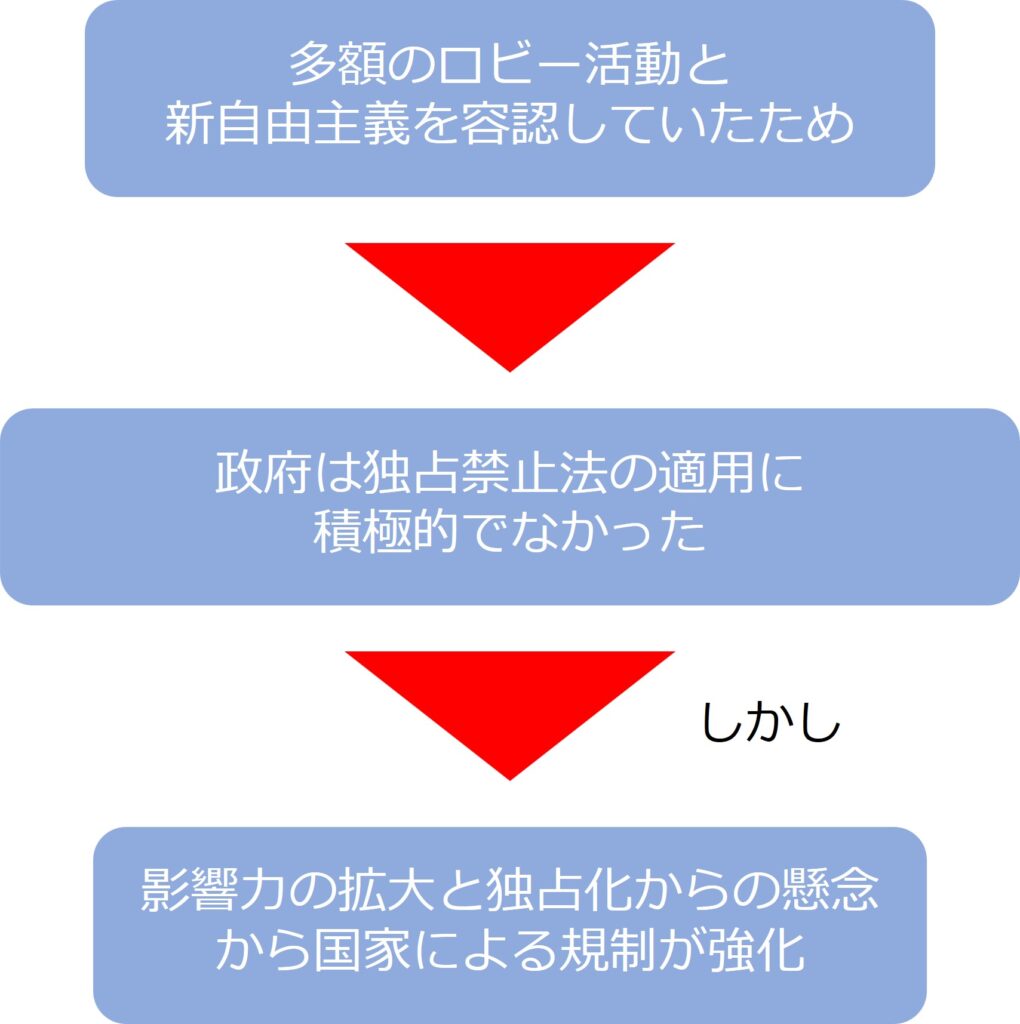

巨大IT企業のロビー活動と新自由主義のもとに放任主義を貫いてきたという理由から独占禁止法の適用に積極的でありませんでした。

影響力の拡大と独占への懸念から国家による規制が強化されています。

金融業はアメリカでどのような位置づけなのか

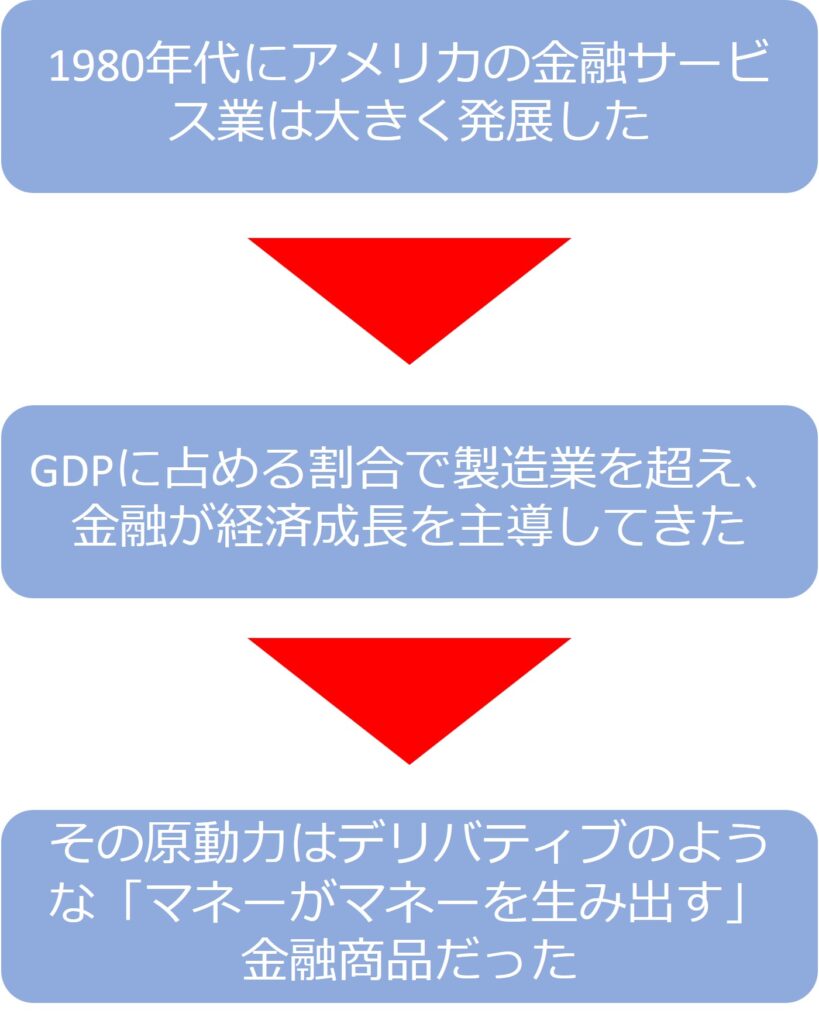

1980年代に金融サービス業は大きく発展し、GOPに占める割合で製造業を超えるなど、金融サービス業が経済成長を主導してきました。

その原動力はデリバティブのようなマネーがマネーを生み出すような金融商品でした。

金融商品はどのような被害をもたらしたのか

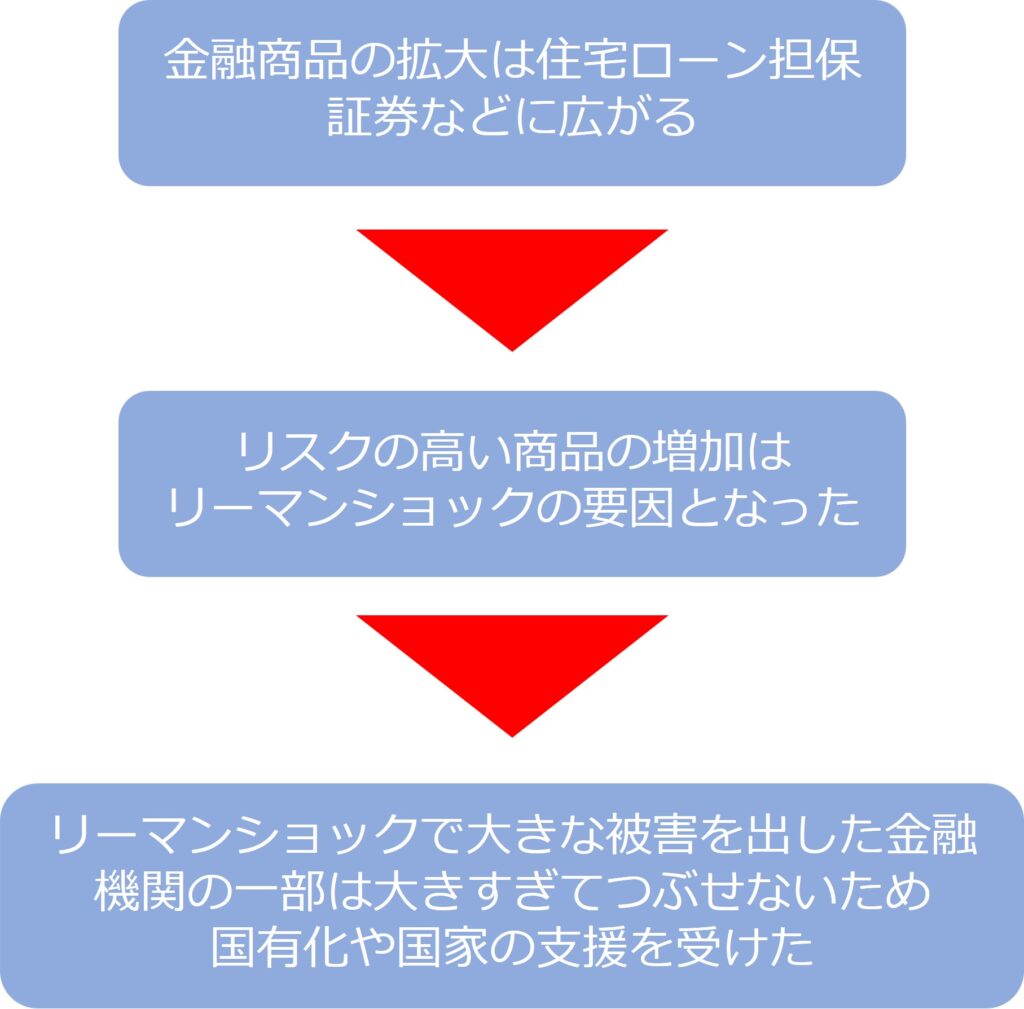

金融商品は幅広い分野に広がり、成長を拡大しましたが、リスク高い商品の増加につなありました。このリスクの高い商品がリーマンショックの要因となりました。

リーマンショックで大きな被害を出した金融機関は大きすぎてつぶせないため、国有化や国家の支援を受ける形になりました。

現在、金融機関と政府の関係性はどのようなものか

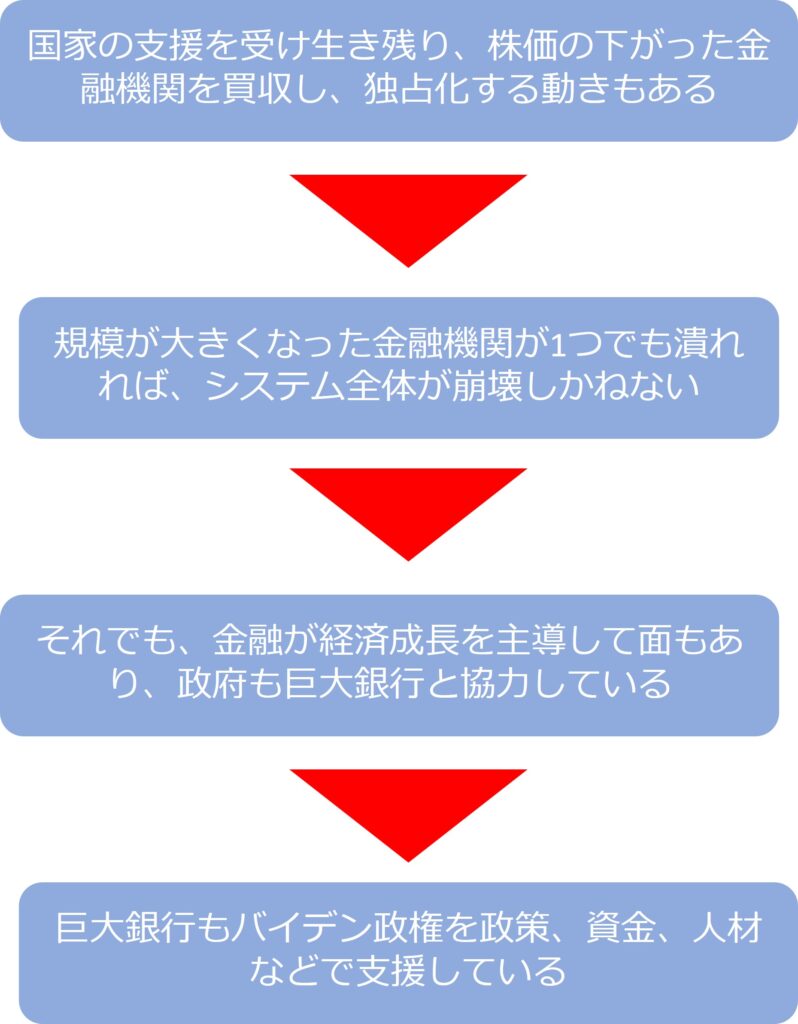

リーマンショックで株価の下がった金融機関を買収し、独占する動きがあり、大きくなりすぎた金融機関が1つでも潰れれば大きな混乱を招く可能性があります。

金融が経済成長を主導して面もあるため、政府は巨大銀行と協力体制を引き対応に当たっています。また、巨大銀行も政権に政策、資金、人材の支援を行うなど協力を起こなっています。

双方の協力でポスト新自由主義の形を模索しています。

本の要約

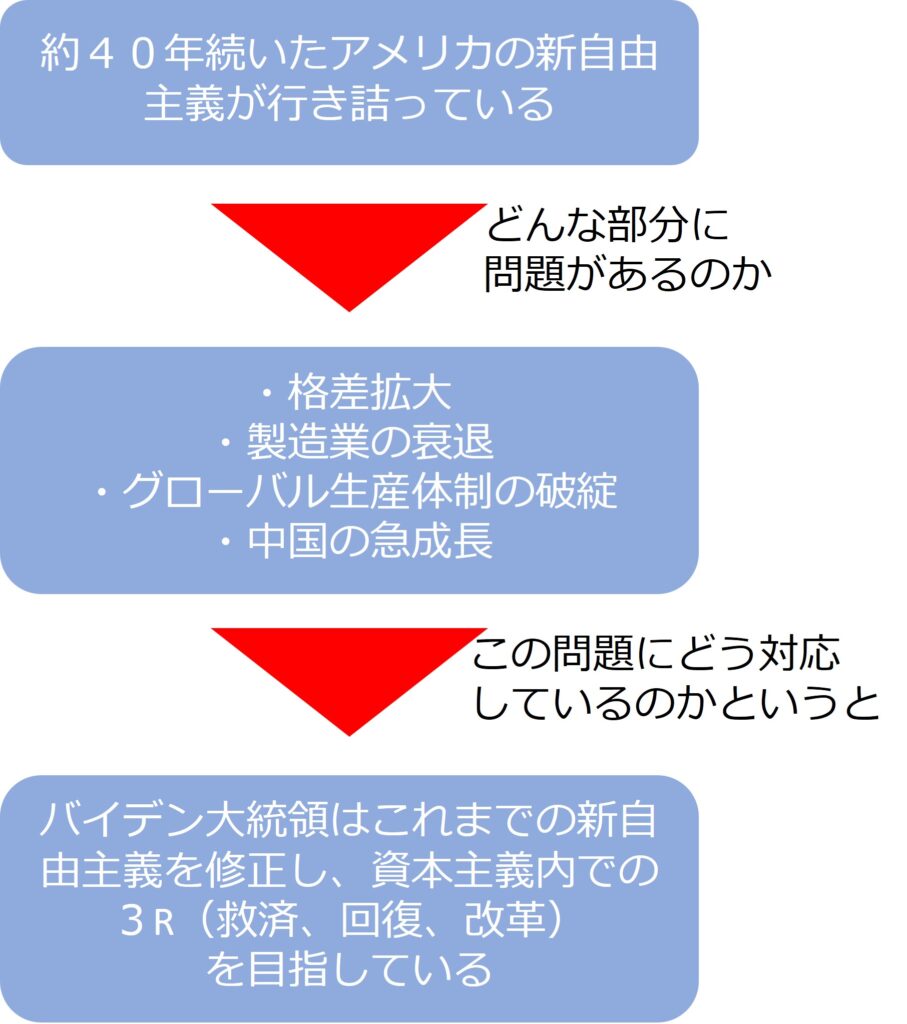

約40年続いたアメリカの新自由主義が行き詰まりを見せています。

格差拡大、製造業の衰退、グローバル生産体制の破綻に加え、中国に経済の急成長はアメリカの焦りを深めています。

そこで、バイデン大統領はこれまでの新自由主義を修正し、以下のような方針のもと資本主義の枠内での3R(救済、回復、改革)を目指しています。

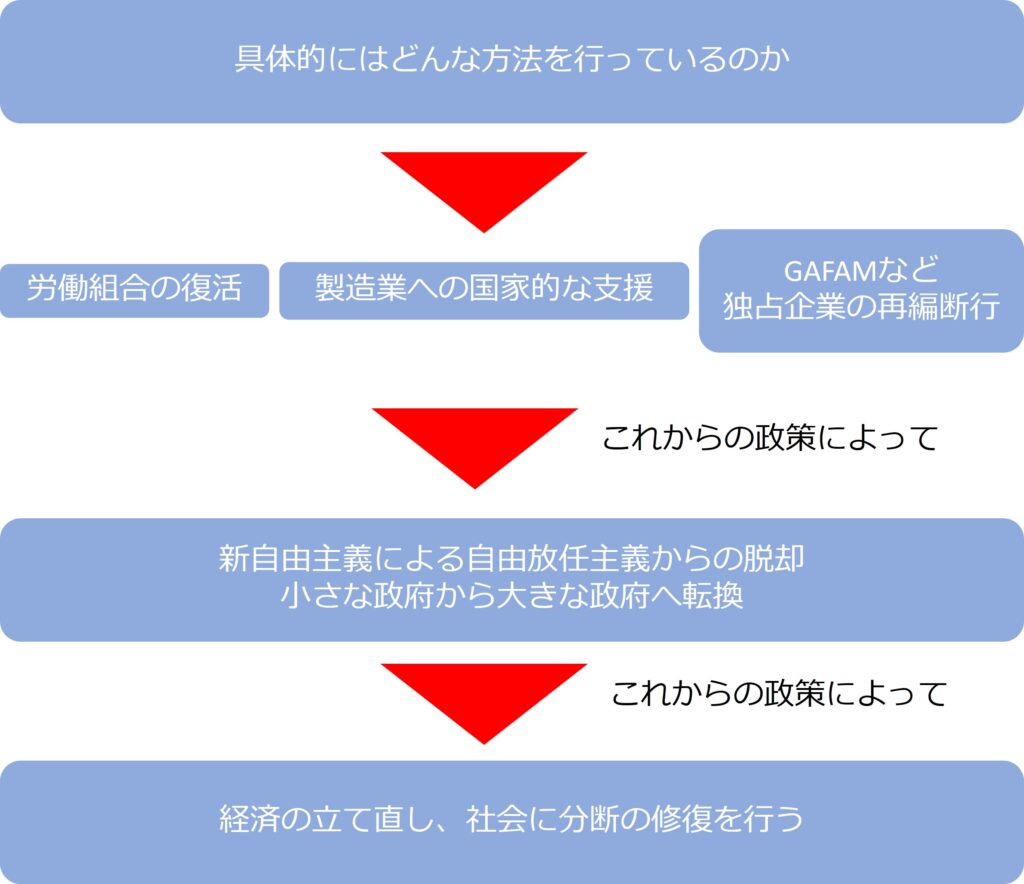

・衰退した労働組合の復活による、賃上げ、労働条件の向上による国内市場拡大

・国家の支援、てこ入れで製造業を復活させる

・独占化を図るM&Aやキラー買収をあらためることで、競争と活性化を図る

・商業秩序を乱すGAFAMの解体的再編の断行

新自由主義における自由放任主義を改め、小さな政府から大きな政府へと路線転換を行い、統制権を強化することで、経済の立て直し、社会の分断の修復を図ることがバイデン大統領の最大の狙いとなっています。

経済の安定を図ることで、国家のビックビジネスが一体化し、インフラの整備、気候変動、新エネルギー産業の育成、EV、新半導体、量子コンピュータ、次世代高速通信などの新戦略産業の育成を図っています。

安定化した経済の下、西側陣営、日本、オーストラリア、インドとの同盟協力関係を強化しすることで、中国との競争に勝つために新自由主義の路線変更を実施しています。

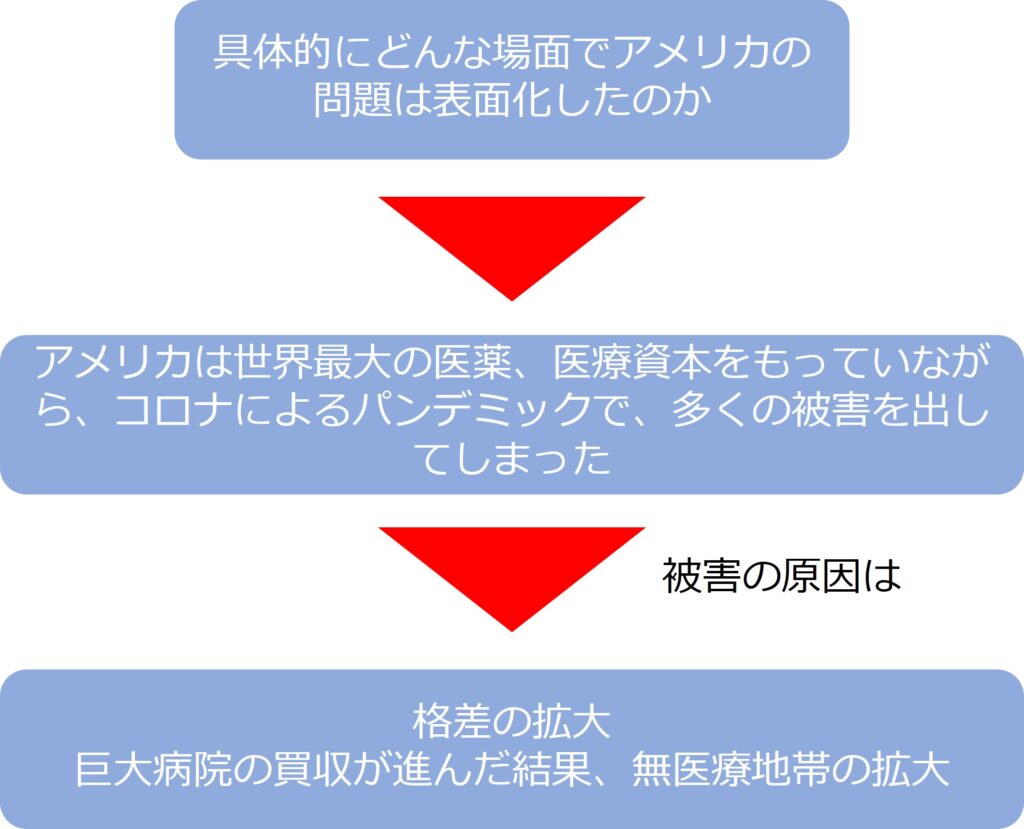

アメリカは世界最大の医薬、医療資本をもっていながら、パンデミックで大きな被害を出してしまいました。

パンデミックの被害は格差の拡大、巨大病院チェーンによる買収の結果、拡大した無医療地帯の実態を明らかにしています。

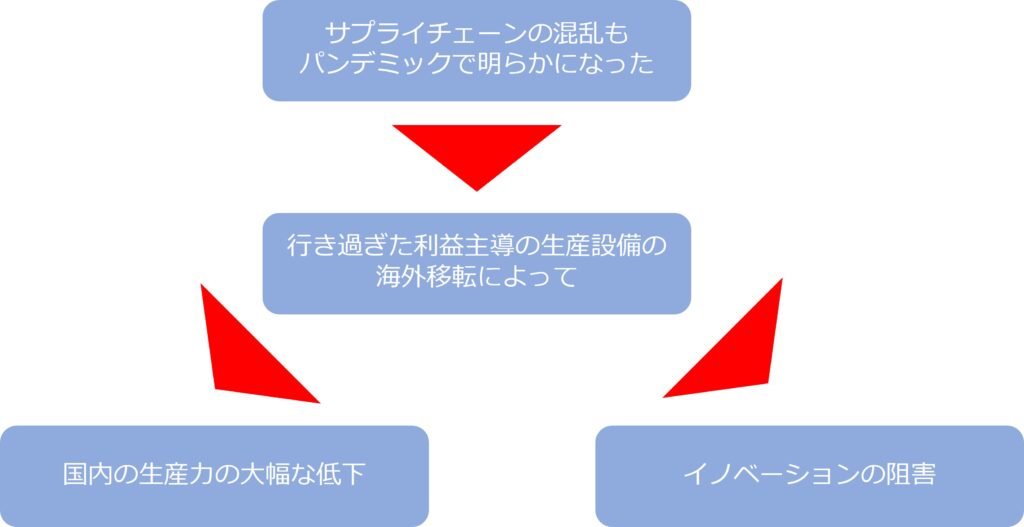

また、パンデミックによるサプライチェーンの混乱は、行き過ぎた利益主導が生産設備の海外移転を後押しし、国内での生産力の大幅に低下していることも明らかにしてます。

生産設備の過度な海外移転はイノベーションを阻害しており、EVや半導体の開発競争の遅れの要因になっているとの指摘もあります。

パンデミックによる混乱は国民に新自由主義への疑念を強め、新自由主義からの路線変更を求める動きが強まっています。

この流れにバイデン大統領も呼応し、労組の強化による労働者保護、製造業の国内回帰を進めています。

巨大企業によるM&Aが、自社企業を脅かす可能性のある企業を買収することで、市場の独占化し、競争を失わさせ、イノベーションを阻害していることも指摘されています。

特に、GAFAMなどの巨大IT企業では、あとから追いかけてくる企業や、有望な新規技術を持つスタートアップ企業を買収し、新規事業への拡張を続けています。

独占を防ぎ、公平な競争を行うことがイノベーションには欠かせないという視点から、バイデン大統領はGAFAMの解体的規制を国家政策として、推進し始めています。

実際に、これまでのイノベーションの象徴とみられてきたGAFAMですが、市場独占の結果、研究開発費の減少がみられるなど、イノベーションに対する貢献に陰りが見えてきています。

これまで、多額のロビー活動と利益追従を容認する政府によって独占禁止法の適用は積極的に行われてきませんでしたが、その影響力の拡大と買収を中心にした独占化への懸念から徐々に、国家による規制が強化され始めています。

バイデン政権はトランプ政権とは異なり、金融中枢の巨大銀行から政策、資金、人材などの全面的な支援を受けています。これらの支援はポスト新自由主義を目指す、バイデン政権を背後から支えています。

1980年代にアメリカのGDPに占める金融サービスの比率が製造業を上回り、金融が経済成長を主導してきました。

その原動力は投資銀行であり、デリバティブのような「マネーがマネーを生み出す」新たな金融商品が急増し始めました。

1999年に、商業銀行と証券、投資業務の分離を定めた法律が撤廃されると、商業銀行による投資銀行の買収や投資銀行同士の合併が始まり、デリバティブ市場は拡大していきます。

金融商品に拡大によって、住宅ローン担保証券なども証券化していきましたが、このことがリーマンショックにつながっていきます。

リーマンショックで大きな損害を出したこれらの金融機関の一部は、もしも破綻した場合の影響力が大きすぎてつぶせないと判断され、不良債権の肩代わりを行うなどの政府から支援を受けたり、政府によって保有されることとなりました。

しかし、生き残った金融機関が株価の下がった金融機関を買収し、独占化する動きもみられています。

規模が大きくなった金融機関が1つでも潰れればシステム全体が崩壊しかねませんが、デリバティブなどがアメリカ経済の成長の原動力となっている面もあるため、政府も金融中枢の巨大銀行と協力して対処している状態です。

コメント