本の要点、概要

この本や記事で分かること

・日本の基礎科学の現状、問題点

・基礎科学とはどんなものなのか

・今後の科学との向き合い方

コロナ渦は人々と科学の関係性をどう示したのか

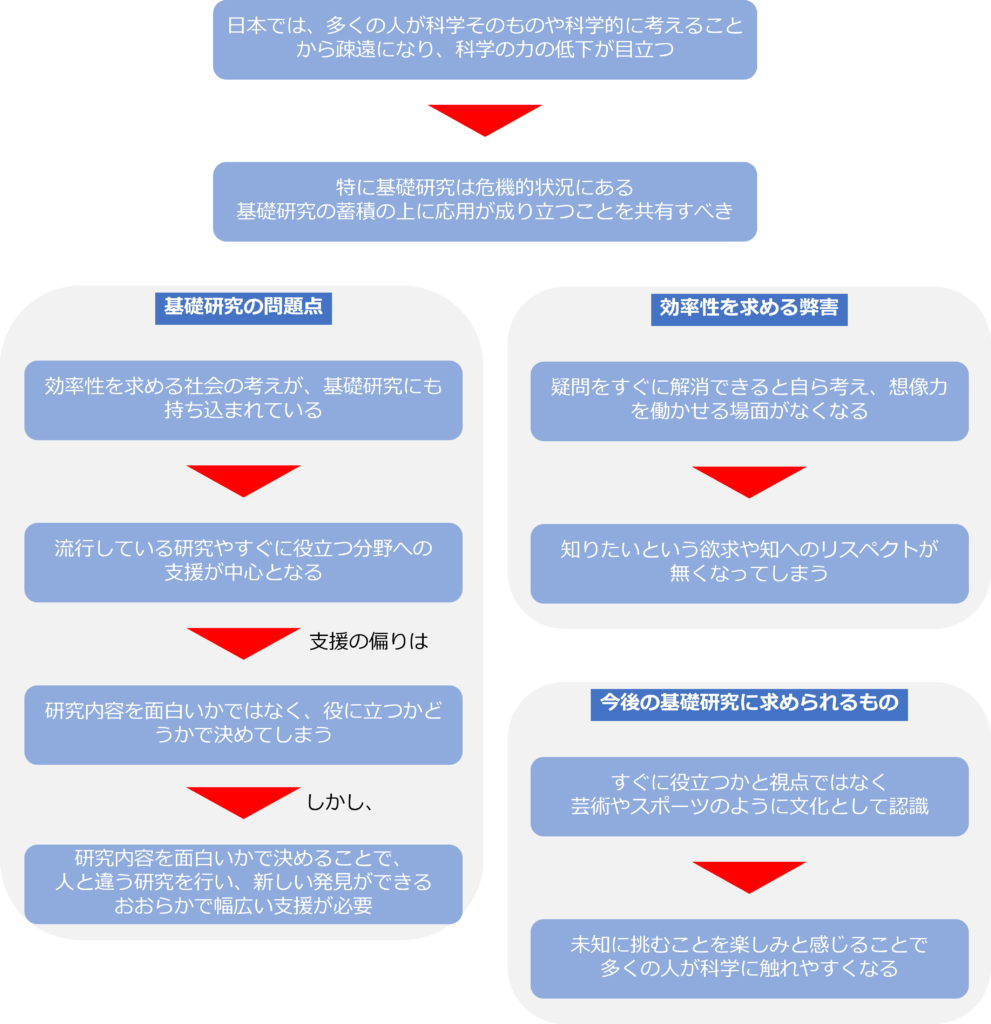

ウイルスやワクチンなど科学というものが日常的なモノであるにもかかわらず、多くの人が、科学そのものや科学的に考えることから疎遠になっていることを示しました。

しかし、迅速なウイルスの特定やワクチンの開発など、科学が現在進行形であり、科学に解決できることも多くあることを示すなどポジティブな面も見られました。

コロナ渦は多くの人が、科学そのものや科学的に考えることから疎遠になっていることを示しました。一方で、ウイルスの特定やワクチンの開発など、科学に解決できることも多くあるというポジティブな面も示しました。

日本の科学の問題点は何か

コロナ渦においても、ワクチンの開発に乗り遅れるなど、科学力の低下が目立っています。

特に基礎研究は危機的な状況にあります。改めて、基礎研究の蓄積の上に応用研究が成り立つことを社会全体で共有する必要があります。

科学力の低下、特に、基礎研究は危機的な状態にあります。

基礎研究における問題点は何か

科学の世界ではすぐに役に立つかどうかという視点で、研究が行われることが増えています。

しかし、基礎研究はすぐに役立つ分野や流行っている分野だけでなく、幅広い分野に、ある種のおおらかさをもって支援することが不可欠です。

今世紀以降、自然科学系のノーベル賞の受賞者の数で日本はアメリカに次ぐ数ですが、これも幅広い支援、援助によるものであることを忘れるべきではありません。

役に立つか、流行っているかで研究が支援されています。しかし、幅広く、おおらかな支援が基礎研究には欠かすことができません。

なぜ、おおらかな支援が重要なのか

おおらかな基礎研究への支援によって研究者は流行っているかどうかではなく、自身が面白いかどうかで研究内容を決めることができます。

面白さをベースとすることで、事実というものがあれば、それに少しでも近づきたい、人と違うことをするというスタンスで研究を行うことができ、新しい発見をすることが可能となります。

おおらかな支援があれば、科学者は自身が面白いかで研究内容を決めることができ、人と違うことをして、新しい発見につなげることができます。

効率性を求めすぎる社会の問題点は何か

インタネットの普及で、疑問をすぐに解決できるようになりました。

しかし、すぐに疑問が買い付けできるのは、便利な反面、自ら考え、想像力を働かせる場面がなくなっています。わからない時間に耐えることで知りたいという欲求が高まり、知をリスペクトすることにつながっていきます。

また、思いがけないものが発見につながることもあり、寄り道にも重要な面があります。

すぐに疑問が買い付けできるのは、便利な反面、自ら考え、想像力を働かせる場面がなくなり、知へのリスペクトがなくなってしまいます。

基礎研究において、効率性を求める問題点は何か

基礎研究において、効率性を求めすぎれ以下のような問題につながります。

・みんなと同じことをしなければならないと考えてしまう

・失敗を恐れすぎてしまう

・役に立つかどうかを重視する姿勢を生んでしまう

このような姿勢では、問題を発見し、解決する能力や研究の多様性が低下してしまいます。

また、科学は成功への道が初めから見えているわけでもなく、ゴールにたどり着く道もひとつしかないわけではないため効率性の追求がマイナスとなる部分も多くあります。

過度に効率性を追い求めれば、題を発見し、解決する能力や研究の多様性が低下してしまいます。

科学者に必要な能力は何か

科学の世界では、問題を解くことではなく、なぜなのか、本当なのかなど、問いをもつこともとても重要です。

どのように問うかは、研究能力のかなりを占めるものです。

ただし、問いに対する応えを求めることだけが、科学の醍醐味ではありません。ある問いに答えを見つけても、また次なる問いが生まれていきます。

問いが続く自然の謎への興味も化学の大きなが醍醐味といえます。

自然の謎への興味と問いへの答えを見つけることでの名誉の両輪が科学を長く続ける原動力となっています。

問いを持つ力と自然の謎への興味をもつことが科学者には必要です。

今後の基礎研究に求められるものは何か

基礎研究が役に立つものであるか評価するには、10年以上、数十年の時間が必要となるため、今の基準役に立つかどうかで基礎研究を評価することは困難です。

科学を役に立つかどうかという視点ではなく、芸術やスポーツとおなじように文化として認知することができれば多くの人が科学に触れやすくなります。

また、地球温暖化、医療の発展による生命倫理の必要性、AIの普及などへの問題は科学者だけで解決できるわけではありません。

科学を文化として捉え、未知に挑むことを楽しみと捉えることができれば多くの人が科学に触れやすくなりることが今後様々な問題を考えるうえで欠かすことができないことです。

役に立つかどうかで基礎研究を評価するのではなく、芸術やスポーツとおなじように文化として認知することが、必要です。

文化となることで、多くの人が科学に触れやすくなります。

本の要約

コロナによるパンデミックはウイルスやワクチンなど科学というものが日常的なモノであるにもかかわらず、多くの人が基本的な知識を持たずや情報を得ようとしないことを明らかにしました。

科学そのもの、あるいは科学的に考えることがいかに一般社会から敬遠されているのかを示す形となりました。

一方で、迅速なウイルスの特定やワクチンの開発などを通して、科学がすでに出来上がったものを学ぶものではなく、常に現在進行形であり、科学に解決できるものがたくさんあることを示すポジティブな面もありました。

しかし、日本はワクチンの開発に乗り遅れるなど、科学力の低下が目立っています。特に基礎研究の重要性は増す中で、日本の基礎研究は危機的といえる状況です。

応用研究がすべて基礎研究の蓄積の上に成り立つことを社会全体で共有する必要があります。

今、科学の世界ではすぐに役に立つかどうかという視点で、研究が行われることが増えています。

しかし、基礎研究では、幅広い部分に種子を巻いておくことが不可欠です。

今世紀以降、自然科学系のノーベル賞の受賞者の数で日本はアメリカに次ぐ数ですが、これはすぐに役立つかという判断ではなく、幅ひろく、ある意味おおらかな支援、援助によって成し遂げられたものです。

役に立つかどうかで支援するのではなく、おおらかで幅広い基礎研究への支援の結果であることに注意を払うことが必要です。

おおらかな基礎研究への支援によって、研究者は流行っているかどうかではなく、自身が面白いかどうかで研究内容を決めることができます。

面白さをベースにすることで、役に立たなかったとしても、事実というものがあれば少しでも近づきたい、人と違うことをするというスタンスで研究を行うことができ、新しい発見をすることが可能となります。

インタネットの普及によって、疑問があっても、すぐに解決できてしまいます。このような状況では便利な反面、自ら考え、想像力を働かせる場面がなくなってしまいます。

わからない部分があるからこそ、知りたいという欲求がわいてくるものです。わからない時間に耐える時間が知へのリスペクトへとつながっていきます。

効率を求め、無駄を排すことが現代の社会ですが、思いがけないものが大きな発見につながることもあり、寄り道をすることも大事なことといえます。

また、効率化は基礎研究の場においても、みんなと同じことをしなければならない、失敗したくない、役に立つかどうかを重視するという姿勢を生んでしまっています。

このような姿勢は新たな問題を発見し、解決する能力や研究の多様性の低下させてしまいます。

科学の世界では初めから成功への道が見えているわけでもなく、ゴールへたどり着く道も一つとは限りません。このような状況こそが科学の楽しさでもあります。

科学の世界では、問題を解くことではなく、なぜなのか、本当なのかなど問いをもつことがとても重要です。

どのように問うかは、研究能力のかなりを占めるものです。

ただし、問いに対する応えを求めることだけが、科学の醍醐味ではありません。

ある問いに答えを見つけても、また次なる問いが生まれていきます。問いが続くことによる自然の謎への興味と答えを見つけることでの名誉の両輪が科学を長く続ける原動力となっています。

研究の世界で効率を求めすぎれば、問いを生み出す能力を育てることはできなくなってしまいます。また、そもそも基礎研究が役に立つものであるか評価するには、10年以上、数十年の時間が必要となります。

地球温暖化や医療の発展による生命倫理、AIなどの技術の持つ可能性と未来のあるべき姿などが問題になる中で多くの人が科学を手の届かないところで進むものではなく、人間の活動の一部として、自分たちの未来に関わるものとして捉える必要があります。

科学を役に立つのかという視点ではなく、芸術やスポーツのように文化として認識し、未知に挑むことを楽しみと捉えることができれば多くの人が科学に触れやすくなります。

基礎科学が応用科学につながることもありますが、役に立つことだけが基礎科学の目的ではなく、知的好奇心から生まれる文化の一つとして捉えることで、基礎科学が発展し、日本の活力を向上させる可能性を発揮することができます。

コメント