この本や記事で分かること

・細胞分裂の仕組み

・バイオテクノロジーとは何か

・バイオテクノロジーの応用と問題点は何か

細胞分裂とは何か

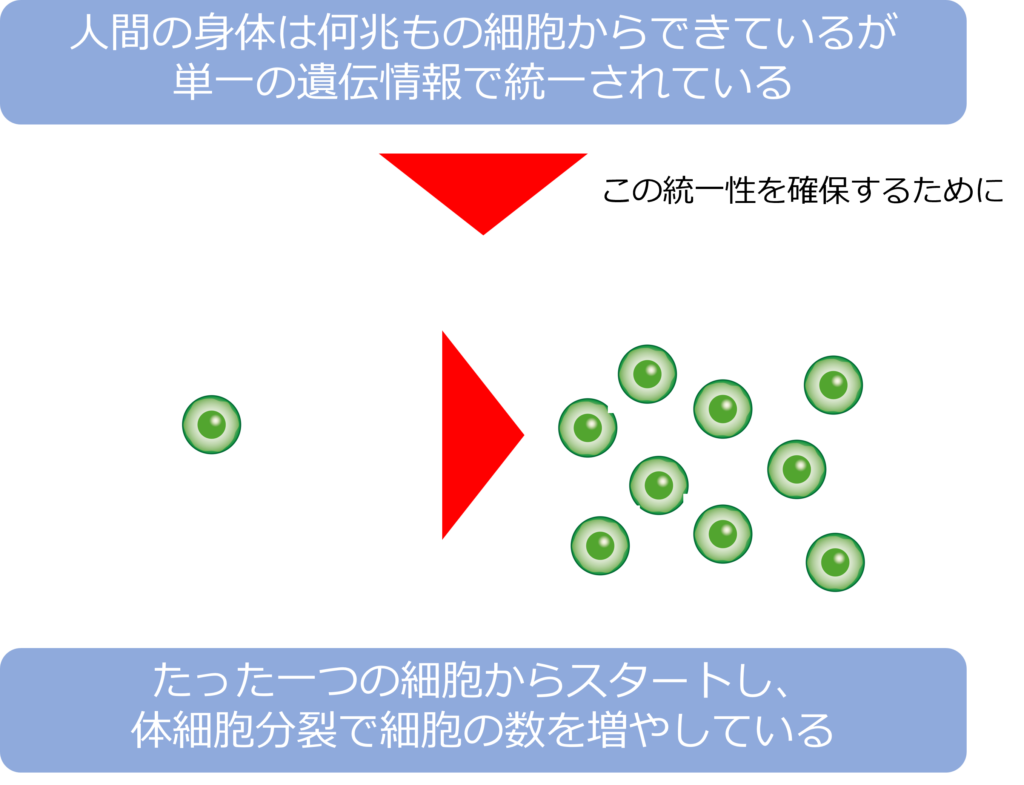

私たちのからだはたった1個の受精卵が細胞分裂を繰り返すことで、形成されたものです。

細胞の数が何兆になろうとも、もとは単一の遺伝情報(ゲノム)で統一された細胞の集団からなりたっています。

この統一性を確かなものとするために、私たちの細胞はたった一個の状態からスタートしています。1個のゲノムを完璧にコピーし続けて、個体を作り出していく仕組みを体細胞分裂と呼び、細胞分裂を行ってる期間を細胞周期と呼びます。

細胞はどのようにそれぞれの仕事を行っているのか

細胞は分裂が終わったあと、それぞれの役割分担に合わせて、仕事を行っています。この役割分担を分化と呼びます。

分化した細胞もすべてのゲノムの情報を保有してはいますが、一度分化した細胞は再度、分裂することもなく、原則的に元に戻ることはありません。

ただし、情報を捨てているわけではないので、組織の損傷に際して、細胞が細胞周期に戻り、再度分裂することもないわけではありません。

がん細胞は普通の細胞と何が異なるのか

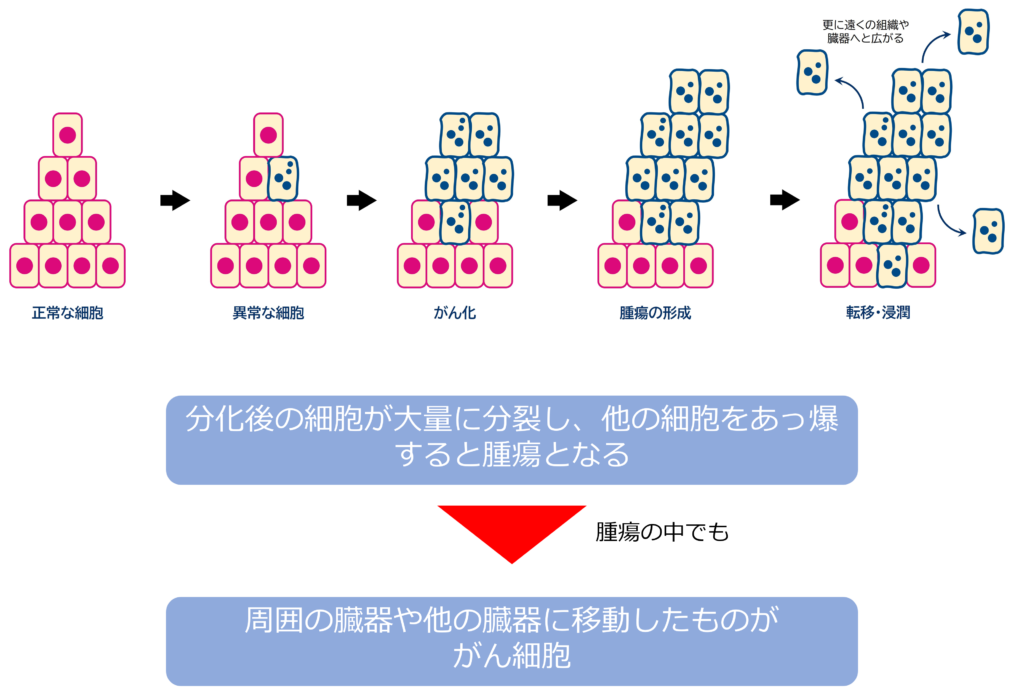

特に問題もないにも拘わらず、細胞周期に戻り、多量の分裂を行い、他の細胞を圧迫したものは腫瘍と呼ばれ、周囲の臓器に入り込んだり、他の臓器に移動するようなたちの悪いものががん細胞となります。

がん細胞は分化から外れ、自分の役割を見失っているため、全身どこでも発生し、どこでも移動可能です。

人体で体細胞分裂が活発な箇所が骨髄の造血幹細胞であり、この細胞ががん化すると猛スピードでコピーが作られ、血液中に放出されて、全身に広がってしまいます。これが血液のがんといわれる白血病です。

白血病はがん細胞が全身に放出されるため、元のがん細胞がどこにあるのか特定できないため、治療法は全身の骨髄細胞を放射線で殺し、新たな造血幹細胞を移植し、骨髄の再建をはかる骨髄移植となります。

分化した細胞を未分化の状態に戻すことはできるのか

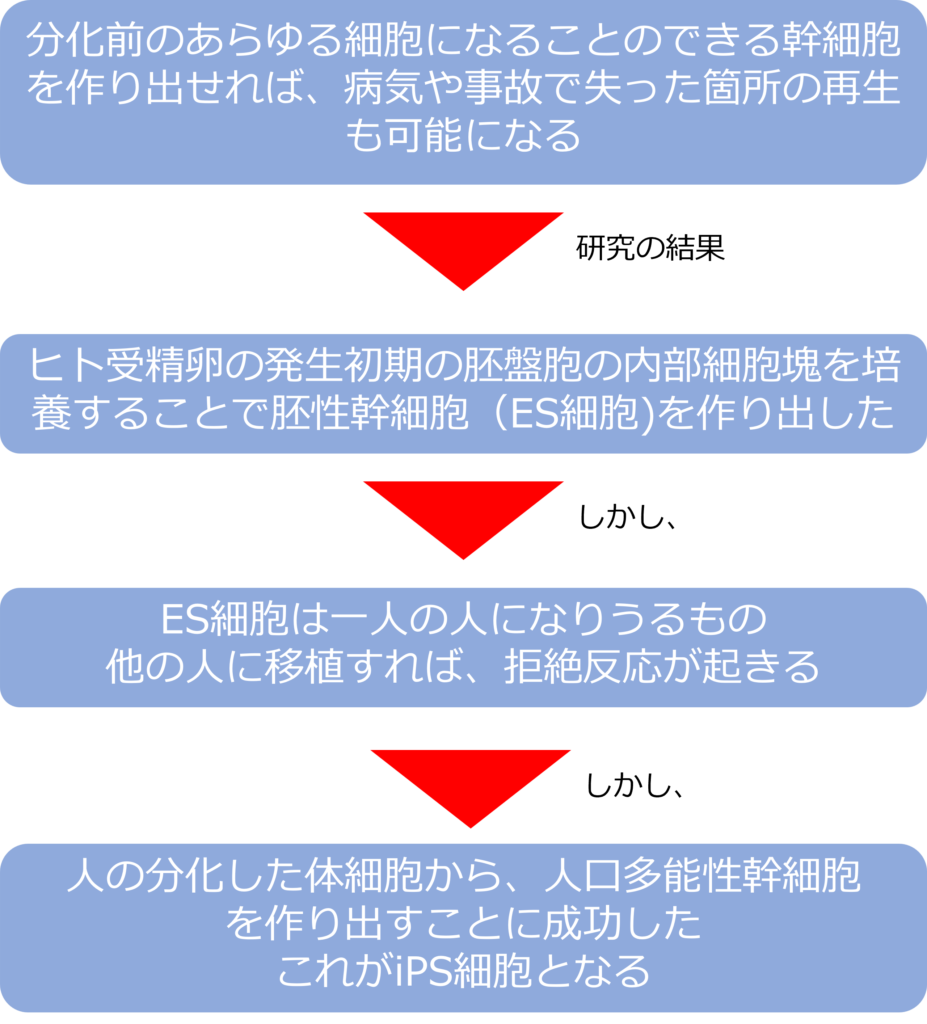

私たちの体内には、様々な幹細胞があり、特定の細胞を生み出しています。これらの幹細胞も未分化ではありますが、その大本にはあらゆる細胞に分化可能な細胞も存在しているはずです。

あらゆる細胞に分化可能な細胞があれば、病気や事故で失った部分を作り直すことも可能となります。

ヒト受精卵の発生初期の胚盤胞の内部細胞塊を培養することで、胚性幹細胞(ES細胞)を作り出すことで、何にでもなれる細胞を作ることに成功しました。

しかし、ES細胞は一人の人になりうるものであるという倫理的な問題や、移植した際には異なるゲノムをもつため拒絶反応などの問題もありました。

その後も、研究が続けられ、山中伸弥らが人の分化した体細胞から人口多能性幹細胞(iPS細胞)を作り出すことに成功しています。

分化の初期化のために加えられた遺伝子の作用で、がん化のリスクあるなどの課題もありますが、ES細胞での倫理的な問題や被移植者とのゲノムの違いがない度の点は大きなメリットです。

バイオテクノロジーとは何か

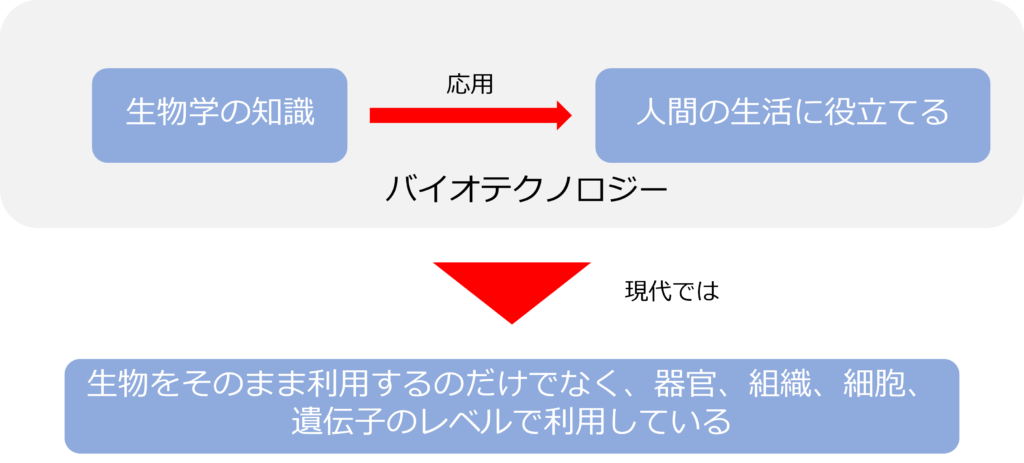

生物学の知識を利用し、人間の生活に役立てる技術をバイオテクノロジーと呼びます。

現代では、生物をそのまま利用するのだけでなく、器官、組織、細胞、遺伝子のレベルで利用することで、様々な応用が可能になっています。

植物は一度分化した細胞でもホルモンなどの刺激で、未分化の状態に戻ることができるため、わずかな組織片を培養することで新しい個体を作り出しすことが可能です。

胡蝶蘭やシクラメンなどは組織培養を介して、苗が生産されています。薬などに有用な化合物を算出する植物の細胞のみを培養し、植物そのものを育てるよりも効率的に有用物質を得る方法も工業化されています。

植物の細胞壁を酵素で除去し、体細胞同士を融合させ、優良な形質を受け継がせることができます。耐寒性や耐病性に優れた形質をもった作物などが実用化されています。

動物細胞の融合や染色体の操作による手法もあります。染色体を操作し、減数分裂を防ぐことで、3倍体にした魚は不妊になりやすく、卵を作る栄養を身体作りに回すことができるため、大型化、長寿命化することが知られています。

遺伝子組み換えはどのように利用されているのか

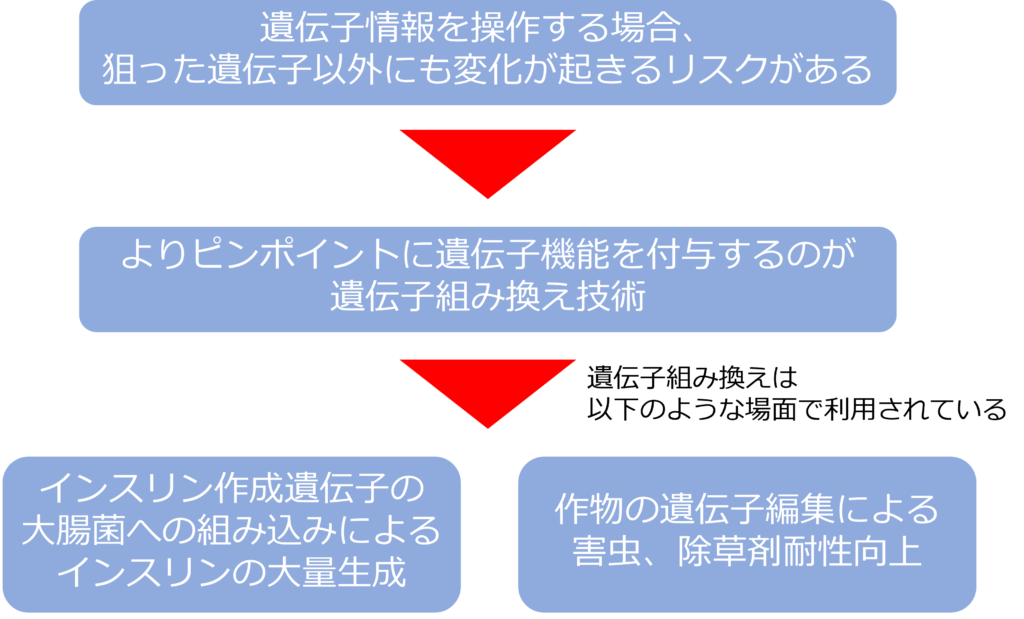

個体や細胞、染色体を利用したバイオテクノロジーのどれもが、生物の遺伝情報を狙ったものです。細胞融合などでは狙った遺伝情報以外の移動が起き、弊害が起こることもあります。

そのため、よりピンポイントに遺伝子機能だけを付与したほうが効率的であり、そのような技術が遺伝子組み換え技術と呼ばれます。

ある生物から取り出した遺伝子を別の生物のゲノムに取り込むことで、新しい性質を付与するものが遺伝子組み換え技術です。

インスリンは糖尿病性薬であり、豚の膵臓やマグロやクジラから抽出されていましたが、量が少なく、他の生物の物であるため、アレルギー反応の問題がありました。

インスリンの遺伝子配列が解析されると、インスリンを作る遺伝子部を大腸菌に組み込み、大腸菌にインスリンに作らせることで大量生産とアレルギー反応の抑制が可能となりました。

遺伝子組み換えをほどこされた食品はGene Modified Organismと呼ばれており、GMO、GM作物と呼ばれています。GM植物は大豆、トウモロコシ、ワタ、ナタネが多くこの4種で全体の99%を占めています。

大豆全体の70%がGM食物が占めており、遺伝子組み換えによって除草剤耐性、害虫抵抗性などの機能が付与されています。害虫に対抗するタンパク質を食物自身に作らせることで、害虫耐性を持たせることが可能になっています。

遺伝子編集技術とは何か

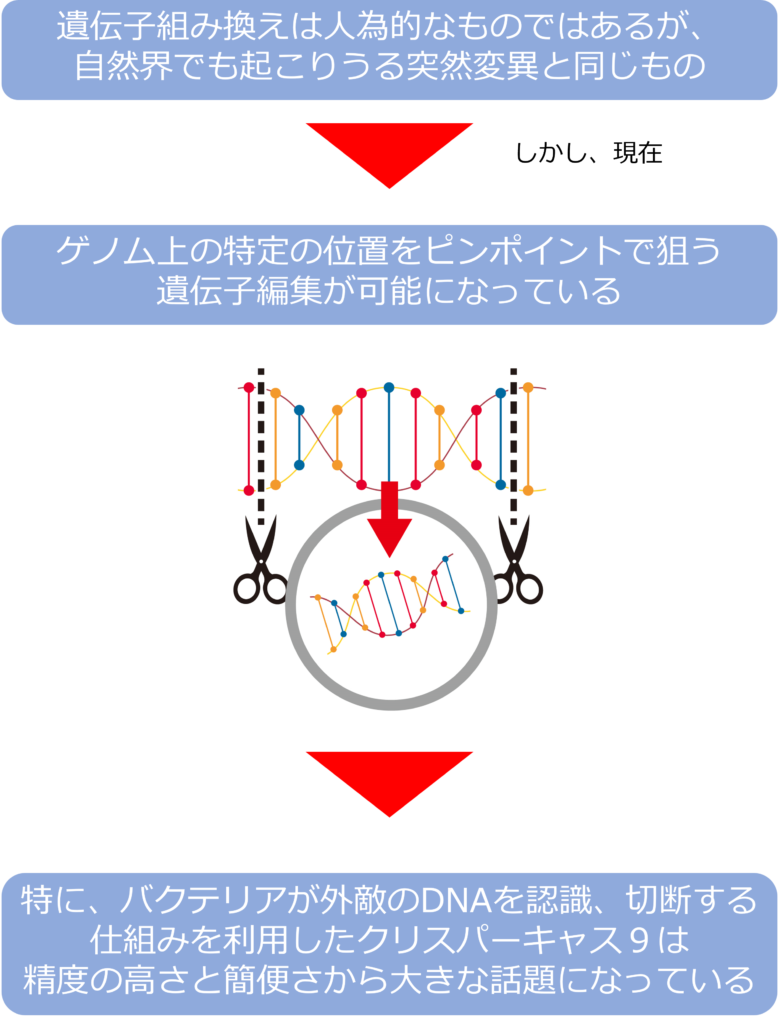

人類は牧畜、農耕などで食べるのに都合の良いものを選別し、より良い形質を持つものを優先的、育成栽培したことで、徐々に品種改良を行ってきました。

これらの行為は人為的ではあったものの、自然界でも起こりうる突然変異を選抜してきたに過ぎません。しかし、近年の技術の発展でゲノム上の特定の位置をピンポイントで狙う遺伝子編集技術が可能になっています。

クリスパーキャス9による遺伝子編集はバクテリアが外敵のDNAを特定し、切断することで自分の身を守る仕組みを利用したものです。

編集の精度と容易さから大きな話題となり、ノーベル賞も受賞しています。

バイオテクノロジーの問題はなにか

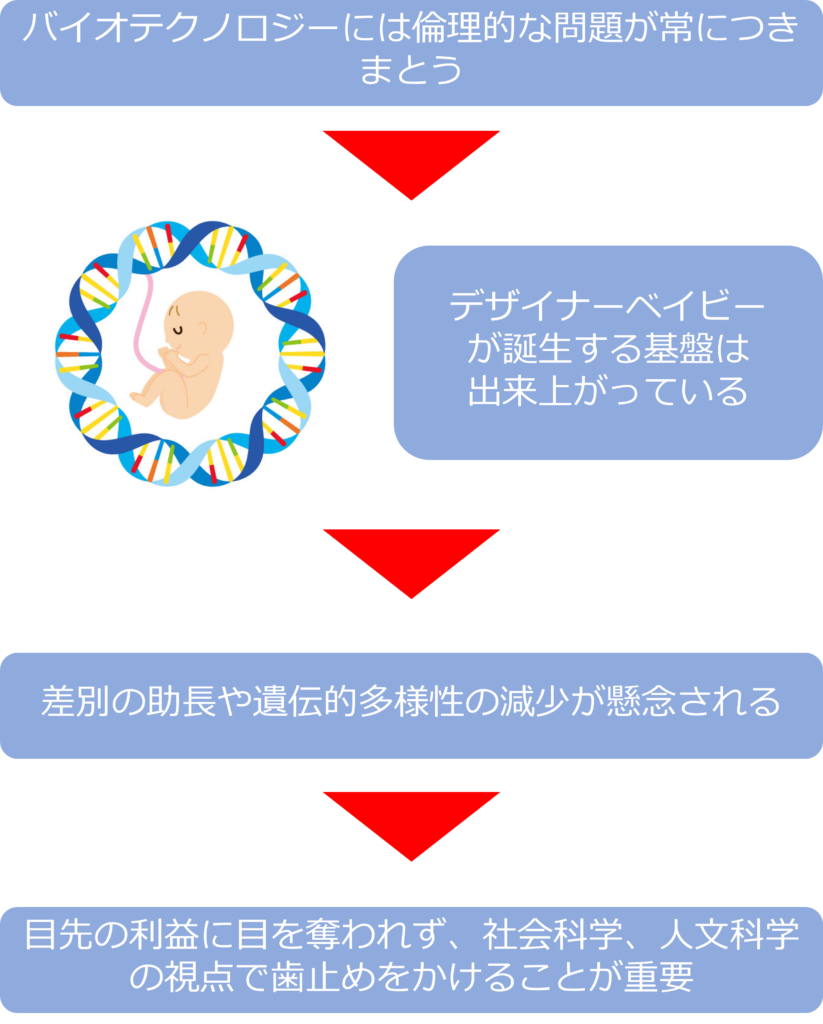

バイオテクノロジーは生命の利用に基盤があるため、倫理的な問題が常につきまとうものです。

不都合な形質を除去し、都合の良い形質を付与させるようなデザイナーベビーが誕生するための技術的な基盤はすでに出来上がっています。

デザイナーベビーが実現すれば、差別の助長が起こるだけでなく、現状都合の良い形質が今後も都合の良いものとは限りませんし、遺伝的な画一化が進み、多様性が失われれば、環境の変化で大きな被害を受ける可能性があります。

目先の利益に目を奪われず、社会科学、人文科学的な視点を取り入れ、歯止めをかけることが大事です。

コメント