本の要点

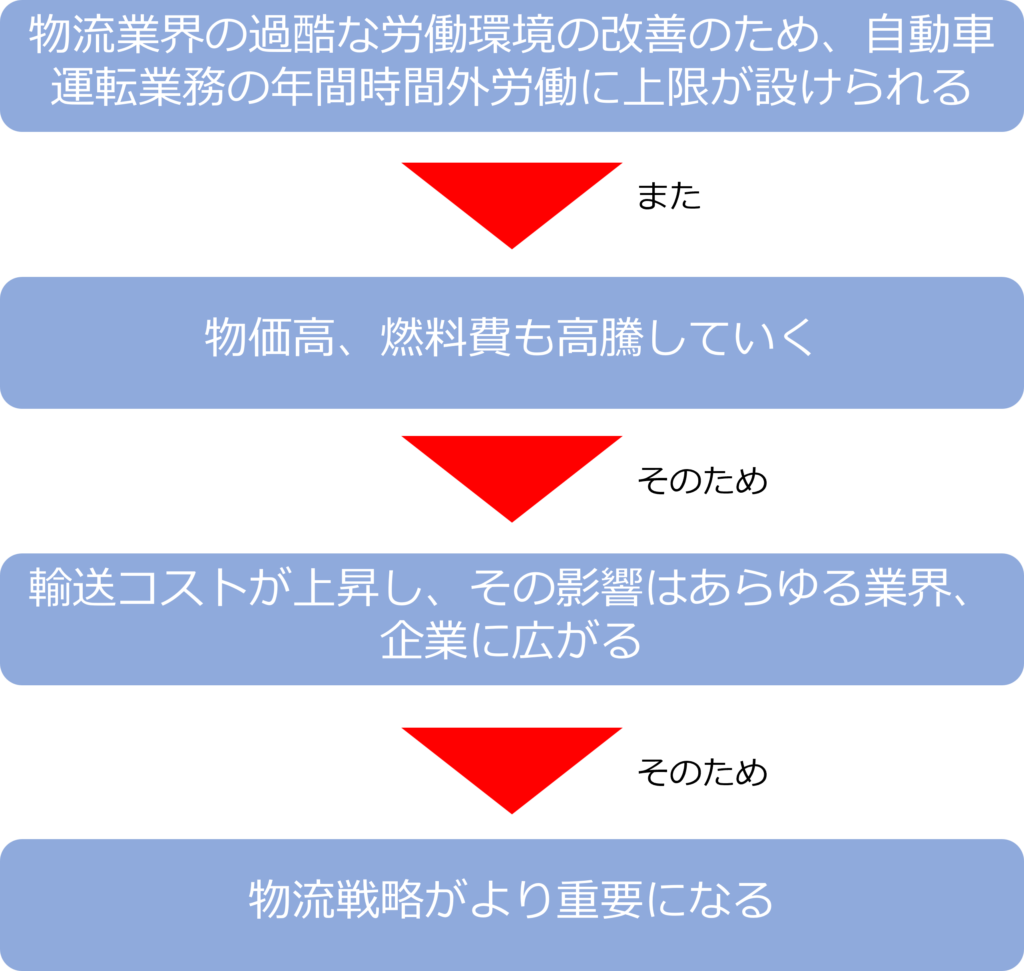

自動車運転業務の年間時間外労働の上限設定、物価、燃料費の高騰などによる輸送コストの向上はあらゆる業界、企業に及ぶこともあり、物流戦略の重要性が高まっています。

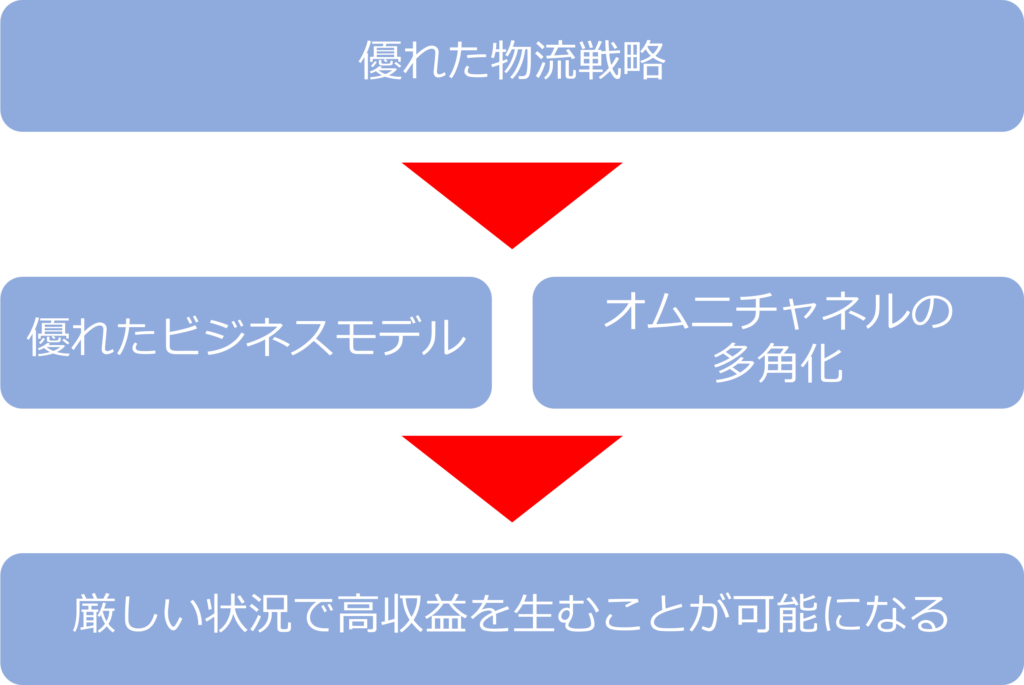

また、優れた物流戦略はコストを削減するだけでなく、優れたビジネスモデルの構築やオムニチャネルの多角化にもつながるものであり、競争の激しい厳しい状況でも利益を上げるためにも欠かせないものです。

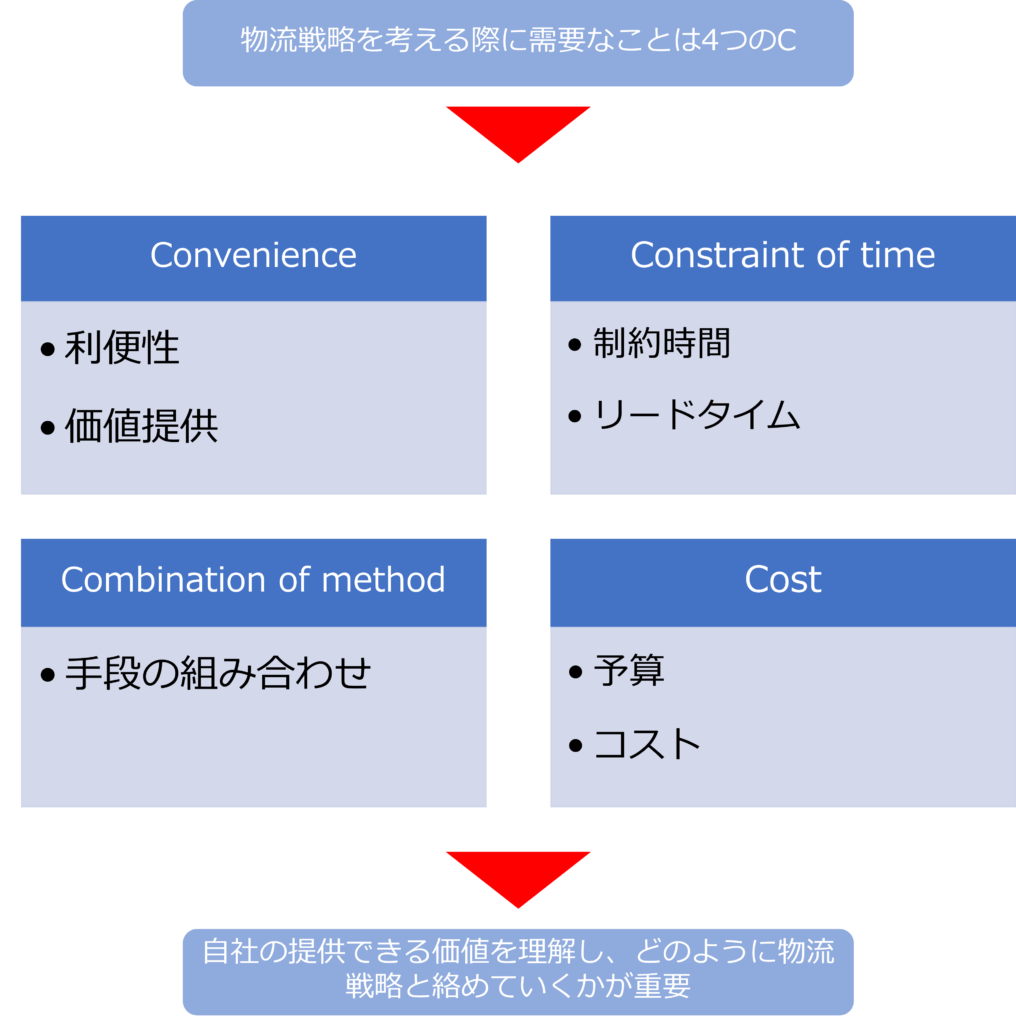

物流戦略で重要となるのは4つのCです。

・Convenience:利便性、価値提供

・Constraint of time:制約時間、リードタイム

・Combination of method:手段の組み合わせ

・Cost:コスト、予算

自社の提供できる価値を理解したうえで、どのように物流戦略と絡めるのかが重要です。

ヨドバシカメラ、ファーストリテイリング、アスクル、セイコーマート、コープさっぽろなどは優れた物流戦略を優れたビジネスモデルにつなげた事例といえます。

各社とも物流の重要性をトップが理解し、物流へ積極的に投資を行ったことは共通していますが、物流戦略はそれぞれです。

実店舗をもつヨドバシカメラ、ファーストリテイリングではECと実店舗の融合のための施策が成功したことが大きな要因でした。一方でアスクルはECがメインであり、配送を考慮に入れた製品開発が成功の要因でした。

物流戦略はそれぞれの会社の市場やポジショニング、成り立ちや考えかたによって、正解が異なるため、他社の事例や4つのCを自社に当てはめて物流戦略を立てることが重要になります。

この本や記事で分かること

・なぜ、いま物流戦略が重要なのか

・物流戦略に優れた企業はどのような戦略をとっているのか

・どうやって、自社の物流戦略を考えるべきなのか

感想

物流戦略と聞いても安く配送するにはどうすれば良いか考える程度のものと考えてしまいがちです。

しかし、本書では物流戦略は単にコスト削減だけでなく。優れたビジネスモデルを生み出すために欠かせないものであり、実際に優れたビジネスモデルを持つ企業がどのような物流戦略をとってきたのかを知ることができます。

仕事の本質は顧客になにかしらの価値を提供することですが、その価値が物質であれば、顧客のもとに価値を届ける必要があり、そのためには物流戦略が欠かすことができません。

特に、ECの普及で実店舗だけなく幅広い顧客と接点を持ち、顧客のものに素早く届けることの重要性が増していることも良く分かりました。

優れた物流戦略を持った企業がどのようにして、優れたビジネスモデルの構築を実現したかを知ることができる本でした。

物流にどのような変化が起きているのか

ドライバーの人件費、物価、燃料高などの理由で輸送コストが増加し、その影響はあらゆるところにおよびます。そのため物流戦略がより重要になっていきます。

物流戦略は事業戦略をどう変えるのか

優れたビジネスモデルは優れたビジネスモデルやオムニチャネル(顧客接点)の多角化などにつながり、厳しい状況で高収益を生むことを可能にします。

物流戦略はどのように考えるべきか

物流戦略で重要となるのは4つのCです。

・Convenience:利便性、価値提供

・Constraint of time:制約時間、リードタイム

・Combination of method:手段の組み合わせ

・Cost:コスト、予算

自社の提供できる価値を理解し、どのように物流戦略と絡めていくかが重要です。

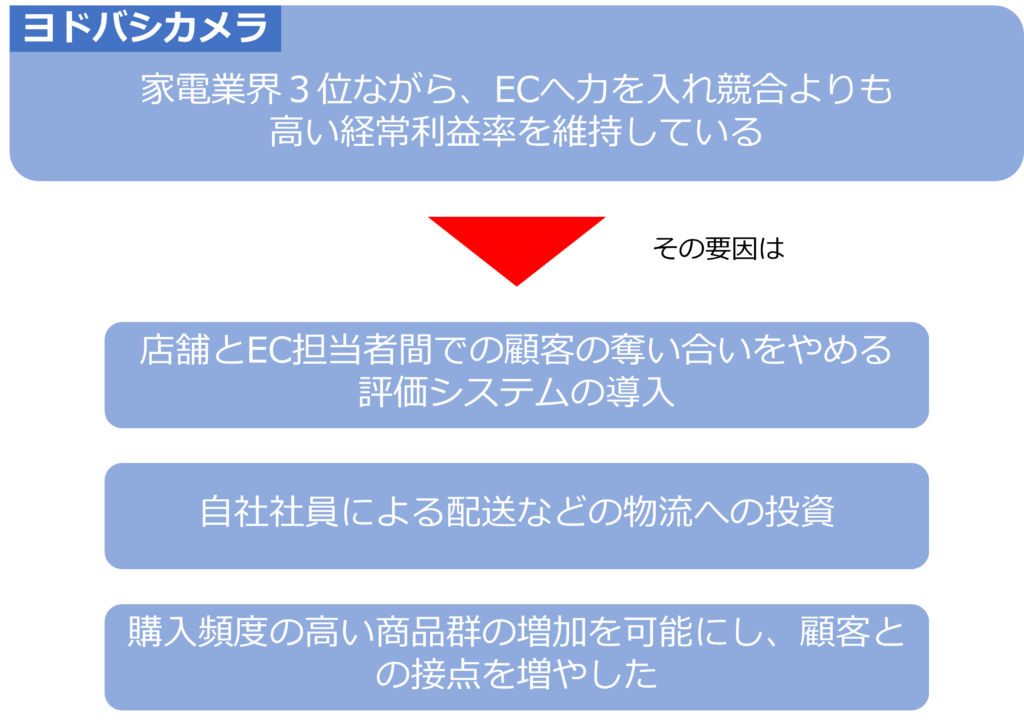

ヨドバシカメラはどのような物流戦略を持っているのか

物流に積極的に投資し、ECに力を入れてきたヨドバシカメラは競合他社以上の利益率を維持することに成功しています。

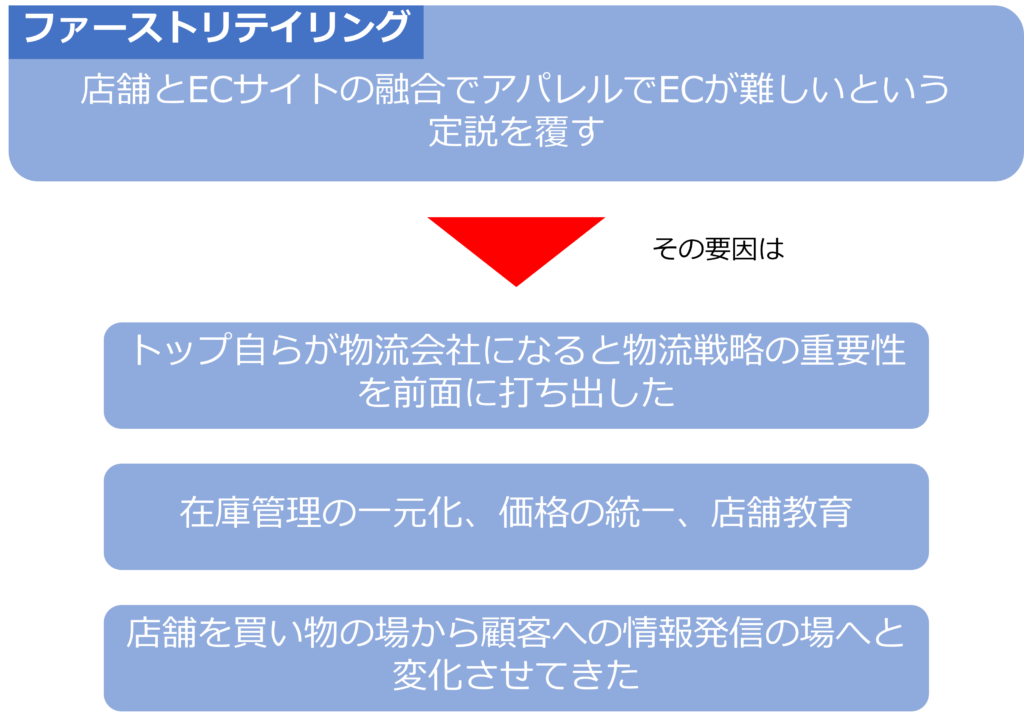

ファーストリテイリングはどのような物流戦略を持っているのか

ユニクロなどを展開するファーストリテイリングは、物流戦略の重要性をトップ自らが押し出し、店舗の役割を変えることで、店舗とECの融合を果たしていきました。

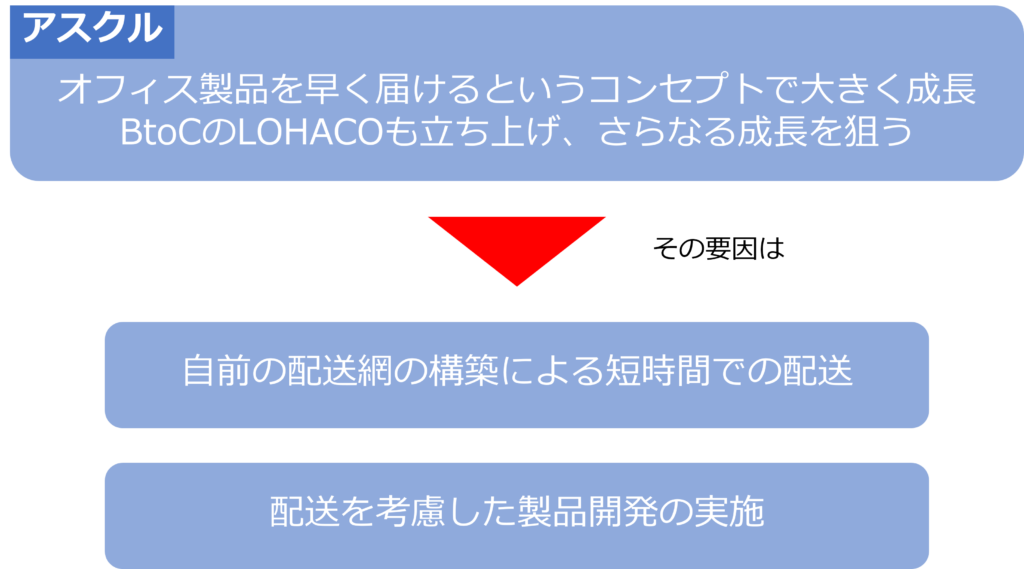

アスクルはどのような物流戦略を持っているのか

配送を考慮した製品開発など物流を強く意識した物流戦略で素早く製品を届けるという価値を顧客に提供しています。

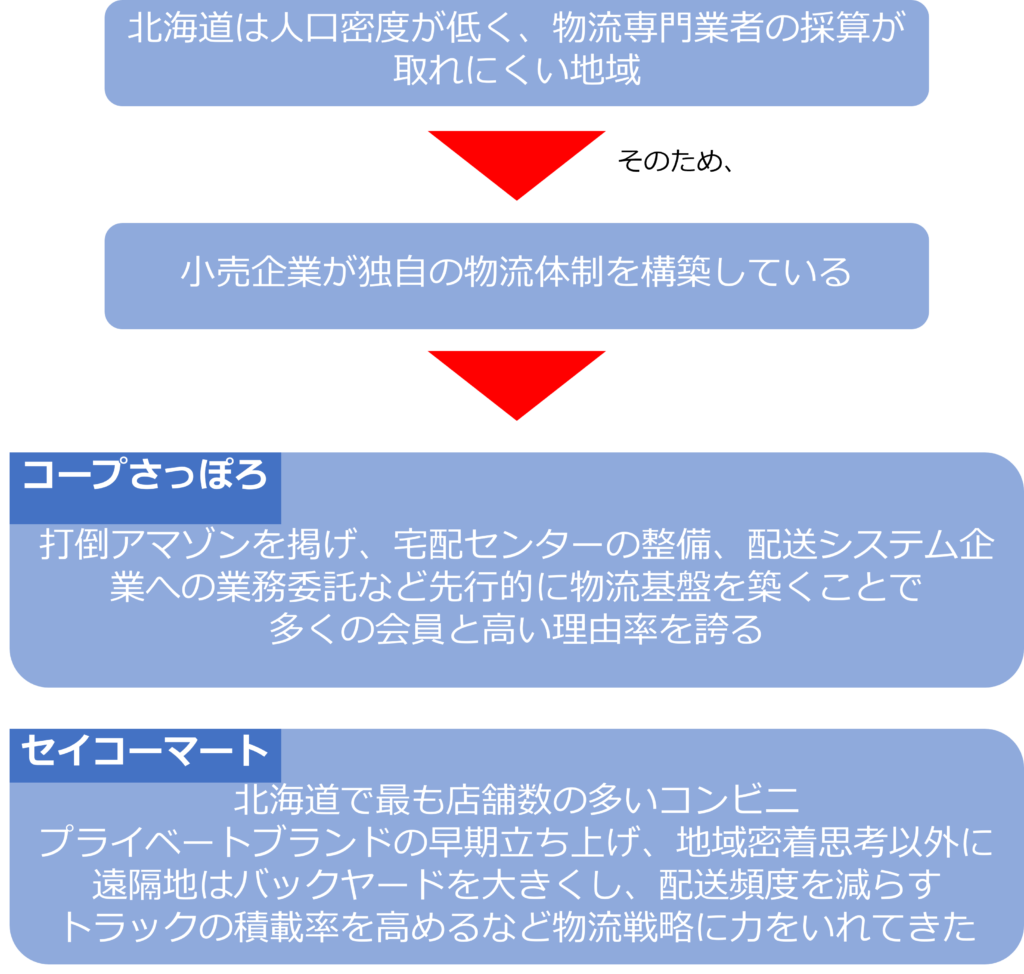

広大な面積を持つ北海道ではどのような物流戦略が重要なのか

北海道は人口密度が低いこともあり、物流専門業者の採算が取れにくいこともあり、小売企業が独自の物流体制を構築しています。

コープさっぽろやセイコーマートは業態や自社の特色にあった独自の物流戦略を推進し、大きな成功を収めています。

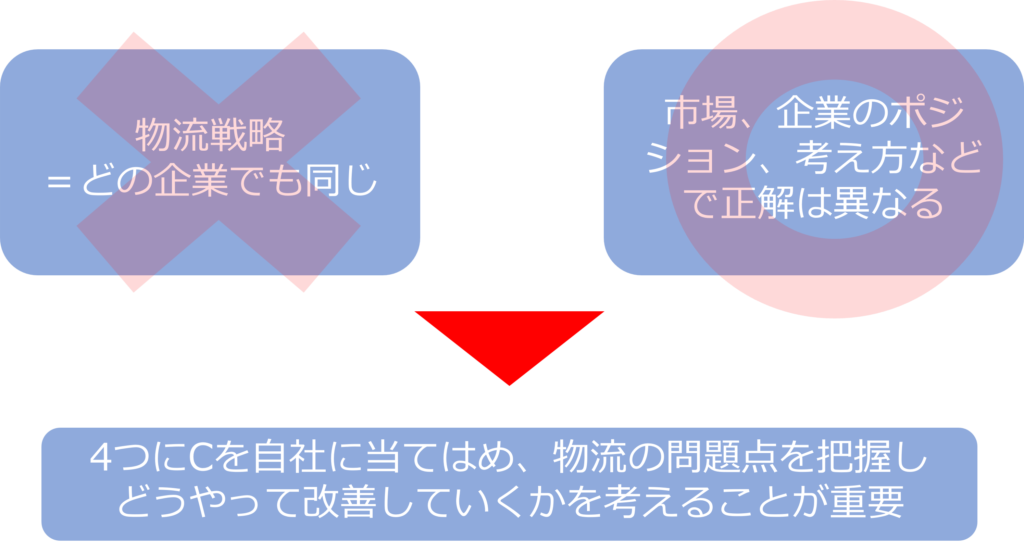

物流戦略で重要なことは何か

物流戦略はそれぞれの会社によって正解が異なります。

他者の成功例や4つのCから自社の物流を改善してくことが大事になります。

本の要約

物流業界の過酷な労働環境への対策として、2024年には、自動車運転業務の年間時間外労働に上限が設けられます。

運賃コストだけでなく、燃料費、物価高の影響から輸送コストの上昇は免れることができず、その影響はあらゆる業界、企業に広がっていきます。

物流難で苦境に立たされる企業と対応できる企業の違いは物流戦略の有無の違いです。厳しい状況でも高収益を生むことのできる企業の強さの秘密はビジネスモデルにあり、ビジネスモデルには物流戦略が関係しています。

優れた物流戦略を持つ企業について知ることは自社の次の一手を考えるうえでも非常に重要です。

コロナ渦で実店舗に依存していた業界が大きな危機になったように、オムニチャネル(実店舗、アプリ、ECサイトなどで顧客に最適な購買体験を提供する戦略)の重要性は増しており、オムニチャネルを有効にするためには物流インフラへの投資が欠かすことができません。

販売戦略を立てるにも、物流戦略は欠かすことができませんが、企業の経営陣に物流を理解した人が少ないことも要因となり、多くの企業で十分な対策ができていません。まずはそれぞれが自社の物流戦略の弱点や物流戦略で何か変えられないかを考えることが重要です。

物流戦略を考える基本となるのは以下の4Cです。

・Convenience:利便性、価値提供

・Constraint of time:制約時間、リードタイム

・Combination of method:手段の組み合わせ

・Cost:コスト、予算

自社の提供できる価値を理解し、リードタイムを知った後で予算内でどのような手段があるのかを考えることが重要です。

・ヨドバシカメラ

家電業界3位ながら、ECへ力を入れたこともあり、競合他社よりも高い経常利益率を維持しています。

リアル店舗とECのどちらで売れたかでどちらの実績となるかを社内の評価から外し、担当者間での顧客の奪い合いをやめたこと、リアルタイムに近い状態での緻密な在庫管理や物流センター、自社社員による配送など物流への投資、安価だが購買頻度の高い商品群を増加させることで日常的な顧客接点の維持したことなどの優れた物流戦略が高い利益と今後の成長性へつながっています。

・ファーストリテイリング

2016年に柳井会長が「我々は物流会社になる」と訴えるなど早くから物流の重要性を前面に押し出していました。

店舗とECの融合を進めたことでアパレルでECは難しいとの定説を覆すことに成功しました。その背景には在庫管理の一元化、価格の統一、店頭教育などのオムニチャネルの基本ができていたことがありました。

ECサイトと店舗の併用者は購入頻度が高くなるといわれているように、両面で顧客との接点を作っていくことが重要と考え、大きな変革を実施してきました。

ファーストリテイリングでは、店舗を買い物の場から顧客への情報発信の場へと変化させたいとまで考えています。

・アメリカの状況

アマゾンは常に顧客中心の目線を持ち、低い価格、幅広い製品、早いお届けを企業の方針としています。

その方針を実現するために物流への投資を重視しており、大型センターの確保、調達の多様化、データ収集によるサプライチェーンの短縮化、配送の効率化などを図ってきました。

これらの対応で大きく発展し、ECの需要が高まったコロナ渦でさらなる急成長を実現しています。しかし、コロナ後は実店舗での買い物に戻った人も多く、成長率が停滞しています。

アマゾンに頼らないECプラットフォームのショッピファイの誕生によるD2C(Direct to consumer)の一般化や豊富な実店舗を持つウォルマートのECへの本格参入などでのアマゾンとの争いにも注目が集まっています。

・アスクル

物流ファーストを掲げ、自前の配送網の構築に力を入れ、短期間での配送を可能にしたことや、製品開発も配送を考慮して行うなどの試みで、大きく成長してきました。

BtoCブランドLOHACOも立ち上げており、オフィス商品以外への進出にも力を入れています。

北海道は他地域と比較しても、人口集積度が低いため物流を専門にする事業者の採算が取れにくい状況であるため、小売事業者が独自の物流体制を構築しています。

コープさっぽろは打倒アマゾンを掲げ、先行的に物流基盤を築き、利用を大きく伸ばしています。組合会員数は約200万人であり、北海道の世帯数が約247万世帯であることを考えると北海道の人々にとってなくてはならないものとなっています。

51か所の宅配センターの配備、優れた配送システムを持つ北海道ロジサービスへの業務の委託などで利用者を増やしてきました。

2023年には、アマゾンが北海道内の食品スーパーを運営するアークスグループと連携しており、今後の動向が注目されています。

セイコーマートは北海道では最も店舗数が多いコンビニであり、人口減少でセブンイレブンでさえ店舗を減らしているにもかかわらず、セイコーマートは店舗数を増やしています。

早くからプライベートブランドを立ち上げたことや店内調理の充実や地域密着も成功に要因ですが、物流においても工夫が見られます。

人口密度の高い都市部と低い遠隔地で配送を使い分ける、遠隔地はバックヤードを大きくし配送頻度を減らす、トラックの積載率を高めることなどの物流の効率化も成功に寄与しています。

物流戦略はそれぞれの会社の市場やポジショニング、成り立ちや考えかたによって、正解が異なるものです。4つのCを自社に当てはめて、現状の物流の問題点がどこか把握し、どうやって改善していくかを考えることが重要です。

コメント