この本や記事で分かること

・生態学とは何か

・生物界を巨視的にとらえることの意義

・生態学の視点を持たなかったことによる弊害の例

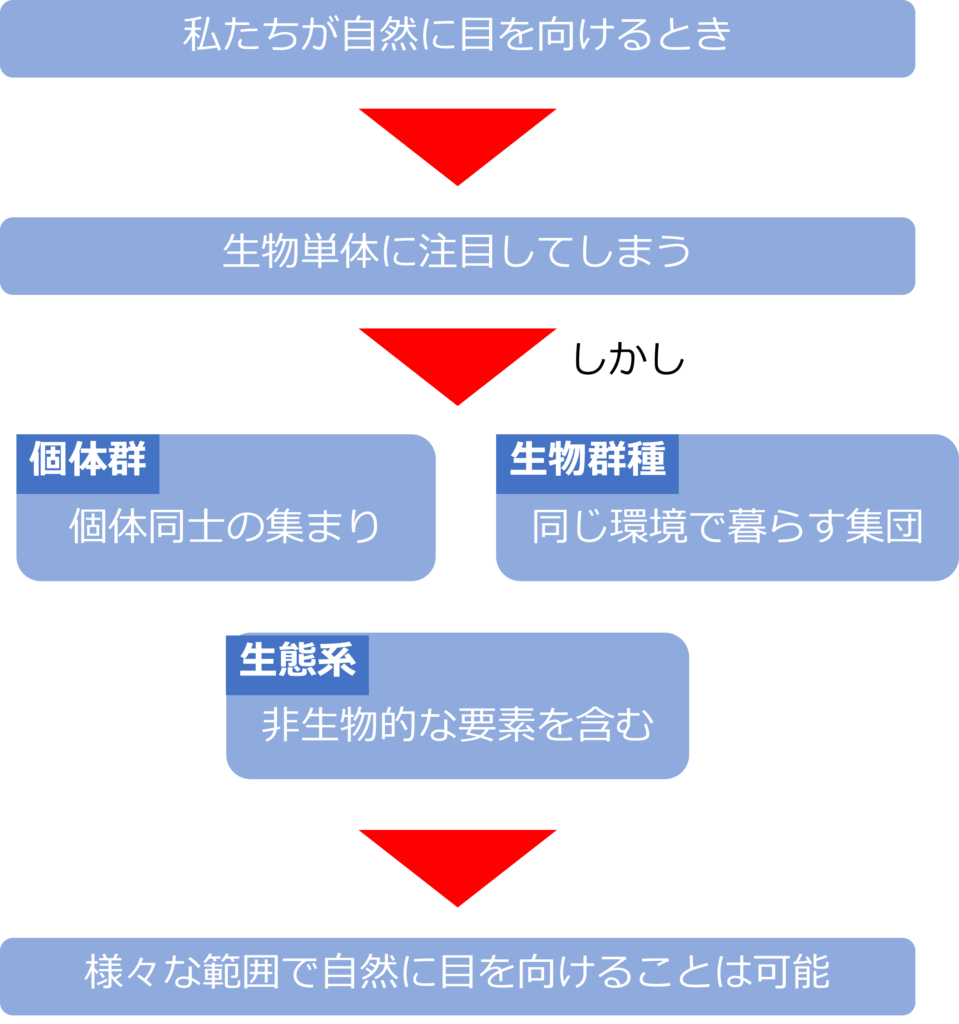

自然に目を向けるときに重要な考え方は何か

自然に目を向ける時には、私たちはどうしても生物単体に注目してしまいます。

しかし、生物を個体としてだけでなく、個体同士の集まりを個体群として、同じ環境で暮らす生物の集団を生物群種として、非生物的な要素(水、光、土壌、温度など)も含め生態系として捉えることも可能です。

生物界を巨視的にとらえる生態学という分野も存在しています。

どのような範囲で自然に目を向けるかは自由自在であり、その研究対象は無限大に広がるものです。

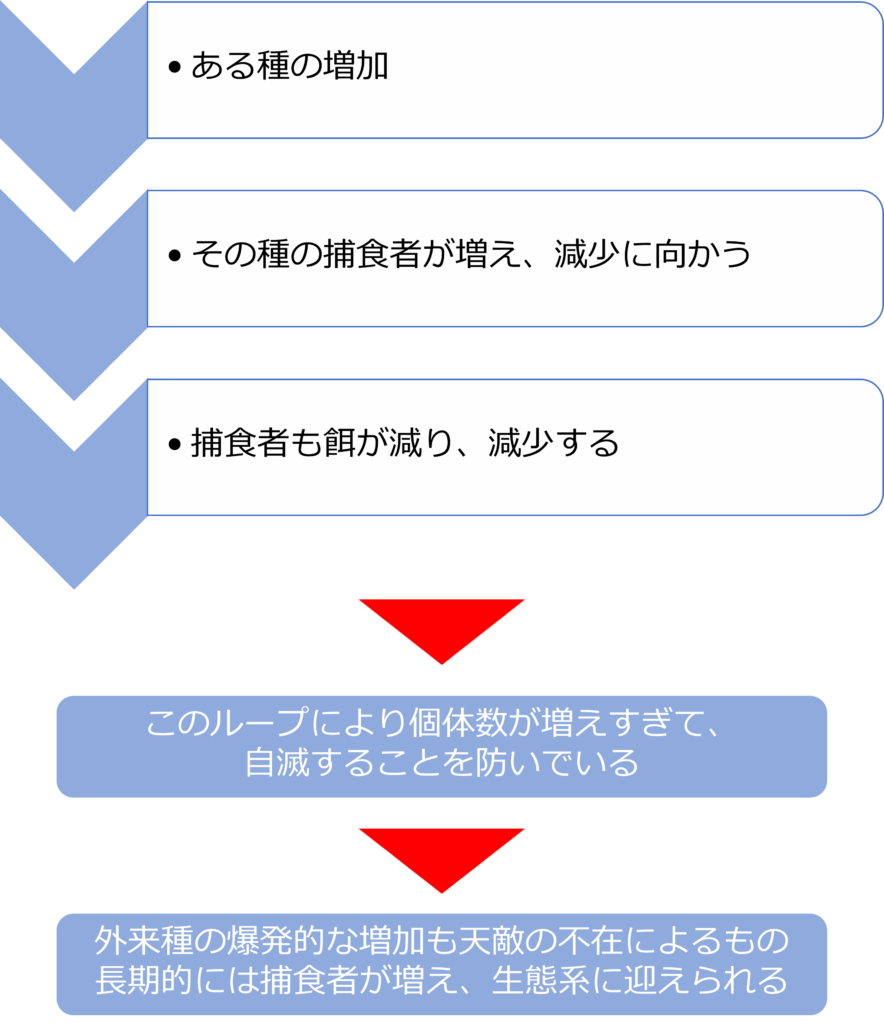

生体系はどのように維持されているのか

生体系内である種の個体数が増加すると、その種の捕食者が増え、減少に向かい、捕食者も餌が減ったことで、減少するというループが繰り返されています。

このループによって、個体数が増えすぎて自滅することを防いでおり、彼らは互いに依存しあっている状態といえます。

外来種のような移入種が大幅に増加する理由は、天敵の不在にあります。天敵がいない場所に移動すると、個体数の制御が効かず、爆発的に増加し、生態系を大きくかき乱してしまいます。

ただし、長い年月を経ることで、外来種を捕食する種が増え、その生態系に迎え入れることとなります。

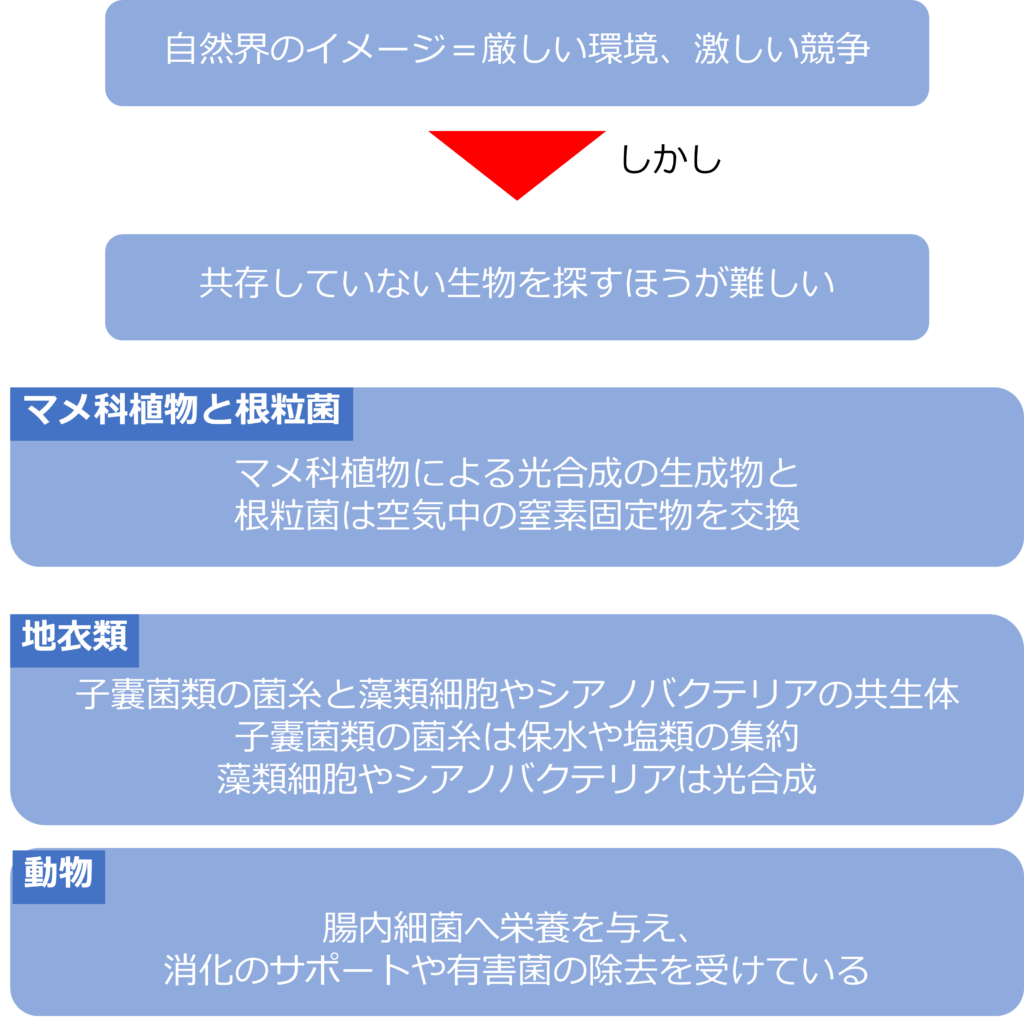

自然界は激しい競争だけの場所なのか

自然界は常に厳しい環境にあり、競争にさらされているというイメージがありますが、共存している生物も多くいます。

居住空間、活動する時間、食べるものなどを共存しており、その数は生態学の研究が進むにつれ、増え、共生の世話になっていない生物を探すほうが難しいほどです。

マメ科植物と根粒菌の共生では、光合成に成果と空中窒素の固定の成果を交換しています。

樹幹や暮石などで見られる地衣類は子嚢菌類の菌糸と藻類細胞やシアノバクテリアの共生体であり、子嚢菌類の菌糸は保水や塩類の集約、藻類細胞やシアノバクテリアは光合成を分担しており、完全に一体化した種となっています。

樹木は菌根類と共生しており、樹木が光合成を水、塩類、微量元素の調達を菌類が行っています。

動物でも消化のサポートや有害菌の排除などを行っている腸内細菌と共生なしでは生きていけません。

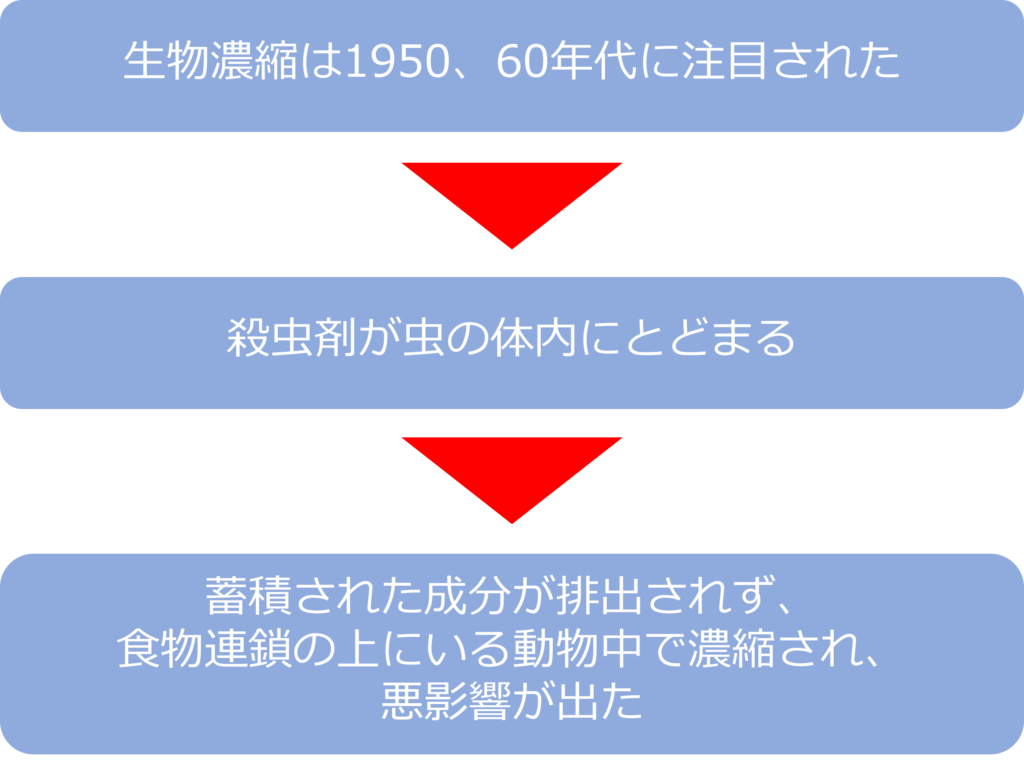

生物濃縮とは何か

生物濃縮は1950~60年代に大きな注目を浴びた現象です。当時の殺虫剤には自然界で容易には分解されないこと、環境への流出を少なくするために動物の細胞と親和性が高く虫の体内にとどまることが求められていました。

しかし、体内で蓄積された成分は食物連鎖の上にいる動物の中で、どんどんと濃縮化され、鳥類や大型の魚類が死んでしまうこととなりました。

殺虫剤以外の水銀やカドミウムでも生物濃縮は見られ、水銀の濃縮は水俣病を引き起こしています。

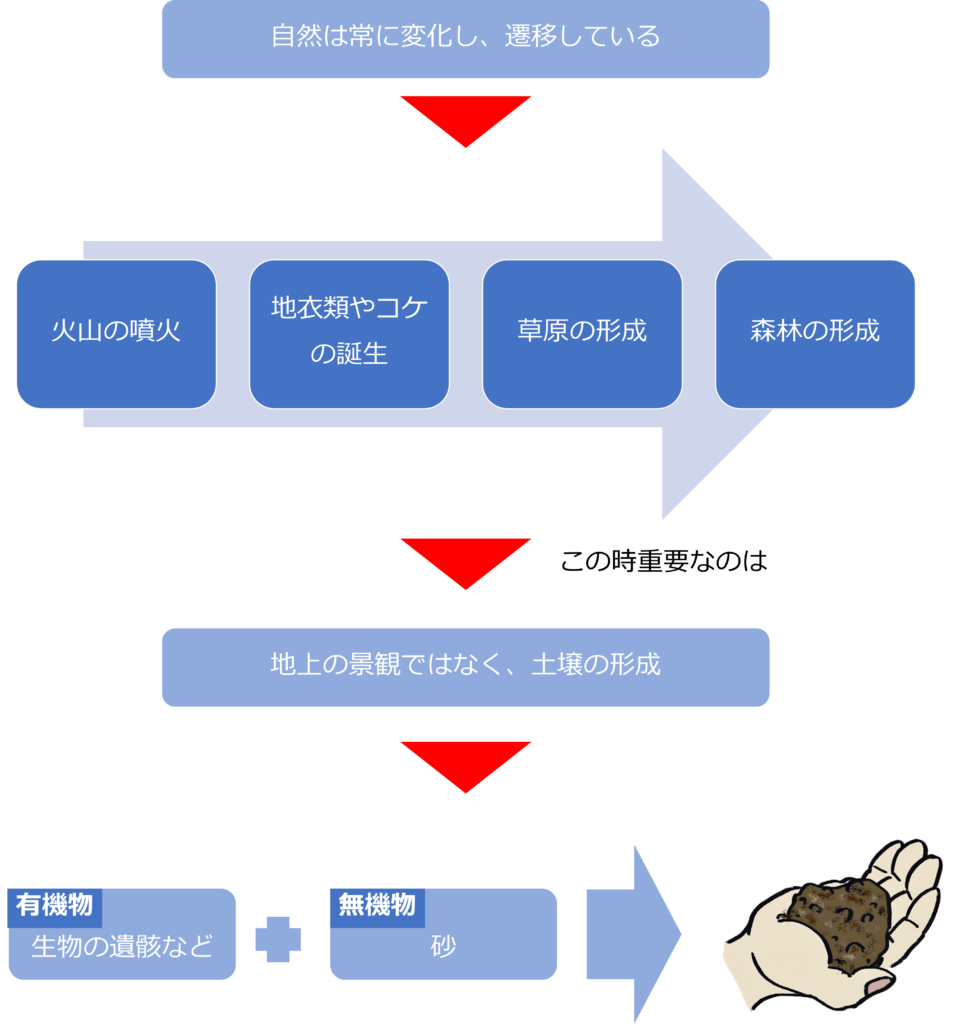

自然はどのように変化、維持しているのか

自然は常に変化し、遷移しています。何百年、何千年という火山が噴火した後の何もない状態から、地衣類やコケ類が植生し、草原→森林と変化していきます。

遷移を見る際に地上の景観に目をとられがちですが、重要なのは土壌の形成にあります。

無機物である岩石が風化した砂に生物の遺骸などで有機物が増えることで無機物と有機物の混合物である土壌が形成されていきます。

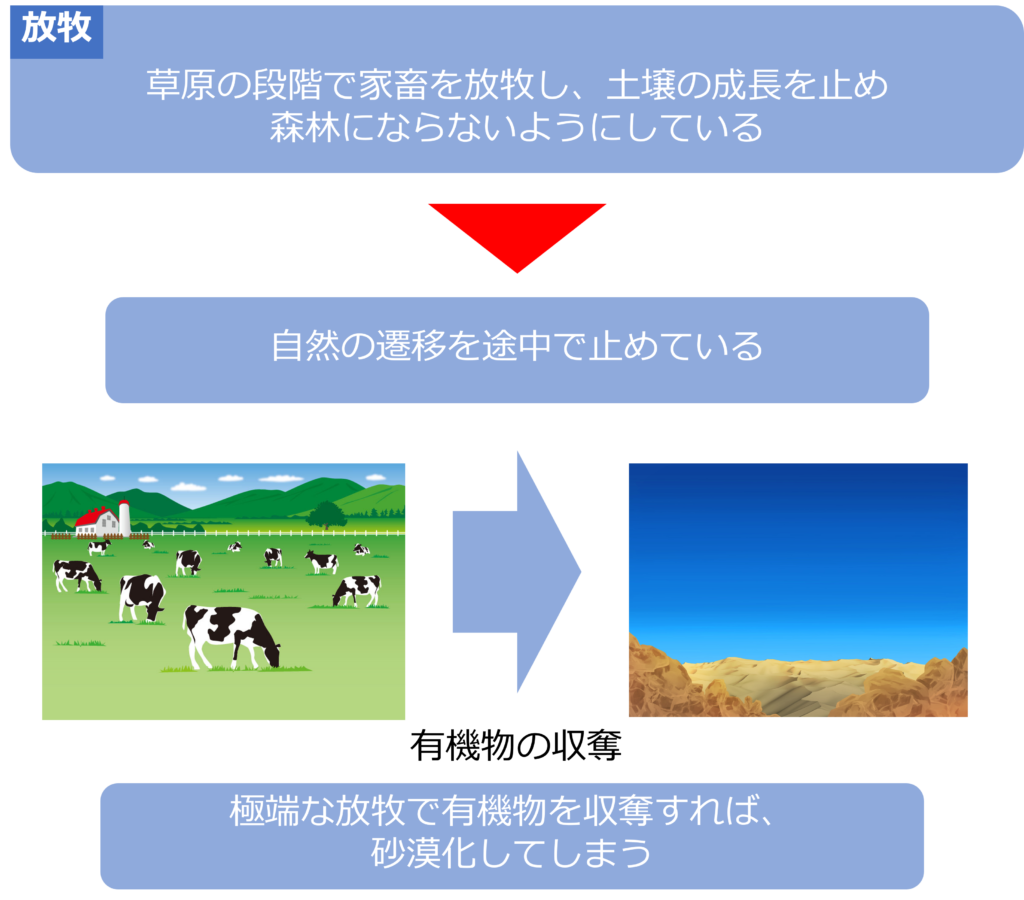

自然の遷移を止めることで何が起きるのか

焼き畑や放牧などは様々な利益を得るために、この遷移を止めるものです。放牧は草原の段階で家畜を放牧することで、土壌の成長をとめ、森林にならないようにしています。

同じ場所で放牧してしまうと持ち去る栄養が多くなってしまうため、移動しながら放牧していくことが一般的です。極端な家畜による放牧が行われ、有機物がなくなってしまったのがサハラ砂漠です。

土壌から有機物だけを収奪した結果、無機物だけが取り残され、砂漠化してしまいました。遷移の停止にとどまらずに、逆行してしまった人類史上最大の環境破壊といえます。

砂漠化は放牧だけでなく、農業でも起こる可能性があります。農業が維持できているのは、肥料によって有機物を補っているためです。もし肥料の投入をやめれば砂漠してしまう可能性をはらんでいます。

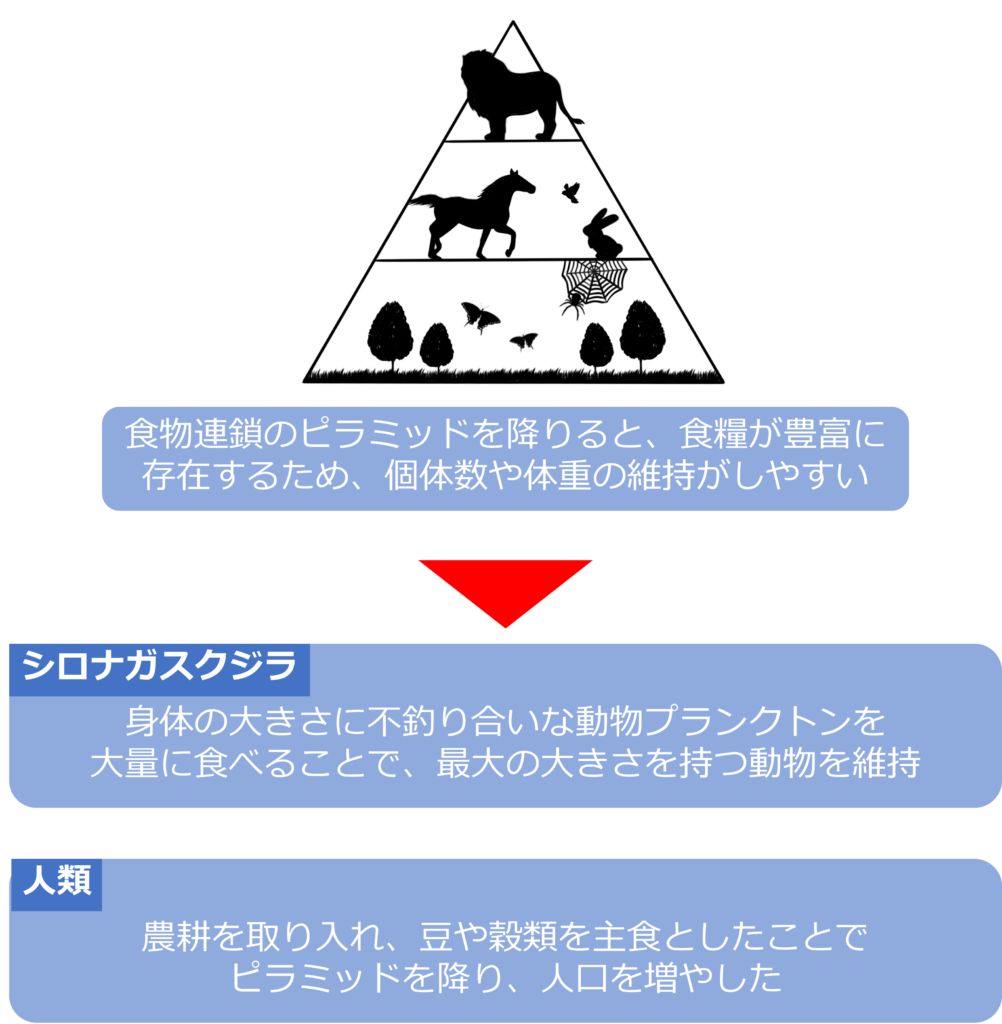

人類はなぜ、人口を大幅に増やすことができたのか

シロナガスクジラは最大の大きさを持つ、動物ですが、それを可能にしているのは動物プランクトンという身体の大きさに不釣り合いであるものを食べているためです。

食物連鎖のピラミッドを3段ほど降りていることになるため、食糧が常に豊富であり、平均体重や個体数を維持することが可能です。

人間も同様で狩猟採集から農耕に変化したことで、芋、豆や穀類を主食としたことでピラミッドを2段ほど降りています。

これによって、世界の人口(個体数)を大きく増やすことに成功しています。

コメント