この本や記事で分かること

・生命の起源の場所にはどんな説があるのか

・生命はどのように進化してきたのか

・豊かな生物多様性をどうやって実現してきたのか

生命の起源はどこのあるのか

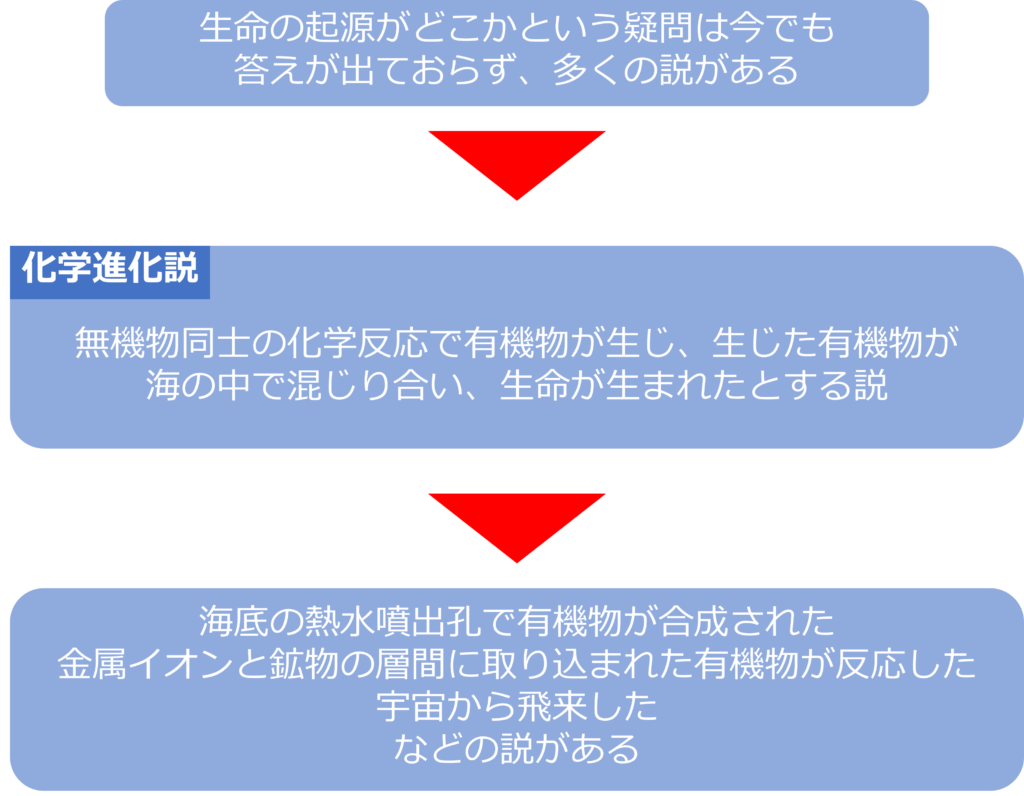

生命の起源はどこにあるのか?という哲学的な問いは古代から繰り返されてきた命題ですが、今だに明確な答えは出ていません。

生命はどこで生まれたのかという問いに焦点をあててもいくつかの説が存在します。

生命の基本単位である細胞には、アミノ酸、核酸、生体膜などの有機物が必要となります。無機物同士の化学反応で有機物が生じ、海に溶け込み海中で様々な有機物が混ざり合い、生命が生まれたとする化学進化説がその一つです。

原始の大気組成を模したフラスコに雷を模した放電を繰り返すことでアミノ酸が生成したことで有力視されました。

しかし、原子の大気が想定と異なり、放電による有機物の起きにくい酸化的な組成で会ったことが明らかになっています。

ほかにも、海の底の熱水が噴出孔で有機物の合成が起こったとする説や金属イオンとケイ酸が層状に重なった鉱物の層間に取り込まれた有機物が反応したとする表面代謝説、隕石にアミノ酸が含まれたことから宇宙から飛来したとする説なども提唱されています。

最初の生命はどのようにエネルギーを得ていたのか

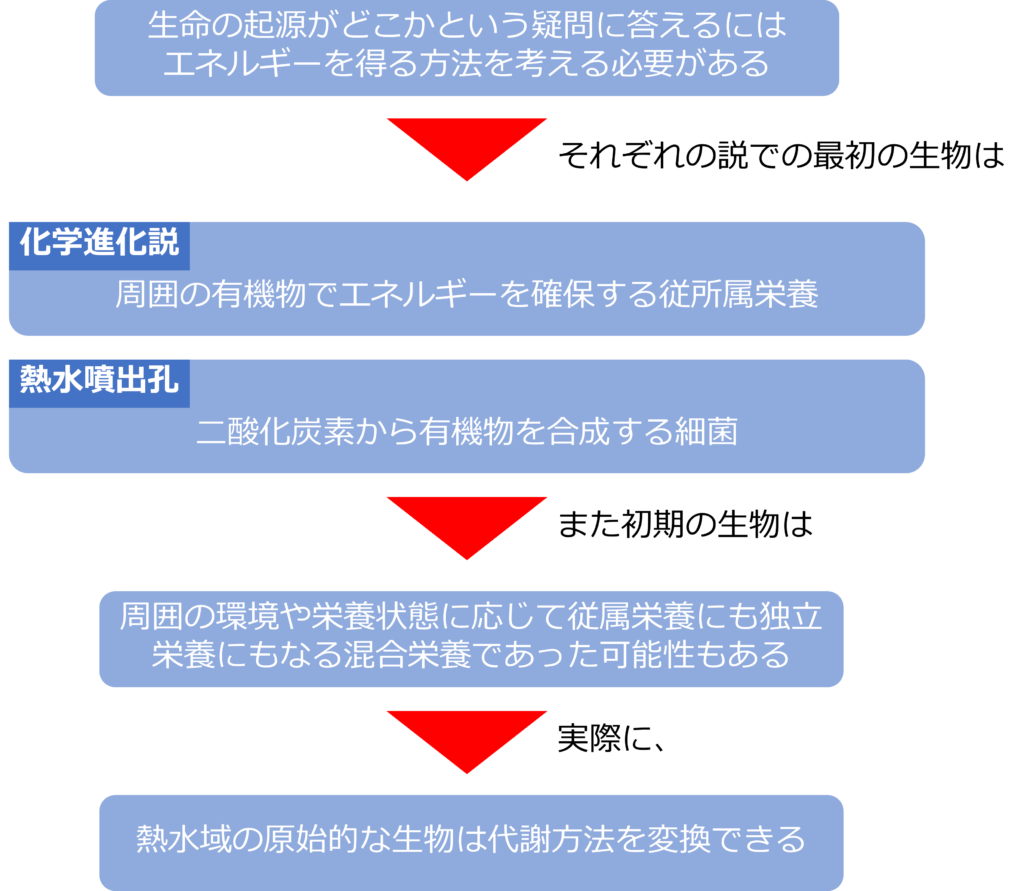

生命がどのように生まれたのかという問いは、最初の生命がどのようにエネルギーを得ていたのかを考えることでもあります。

化学進化説では周囲の有機物でエネルギーを確保していた従属栄養となり、熱水噴出孔説や表面代謝説では二酸化炭素から有機物を合成できる細菌が最初の生命であることが有力視されます。

また、周囲の環境や栄養状態に応じて従属栄養にも独立栄養にもなる混合栄養であった可能性も示唆されています。熱水域で採取された原始的な微生物が代謝手法を変換できることが報告されています。

光合成はどのように生まれたのか

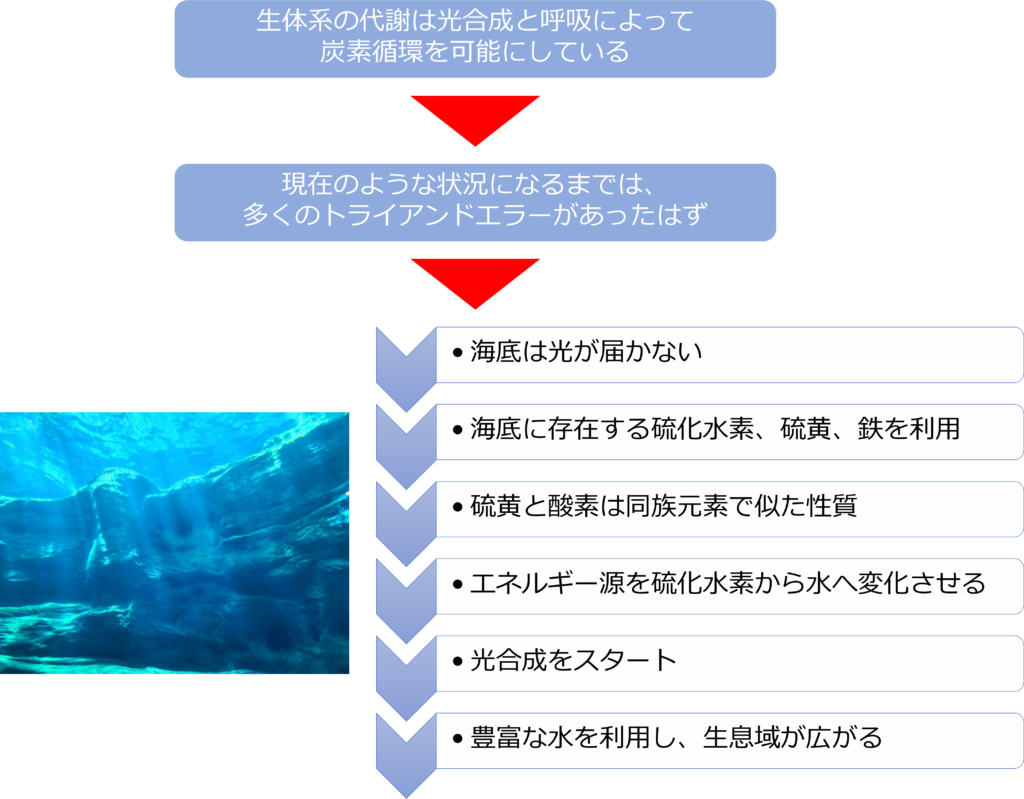

現在の生態系の代謝は光合成と呼吸が中心となり、炭素循環を可能としています。光合成が確立するまでには多くのトライアンドエラーがあったものと考えられます。

生命の起源が海底であれば、光が届かないため、海底に存在する硫化水素、硫黄、鉄などを酸化させてエネルギーを得ていたと考えられます。

硫黄と酸素は同族の元素で性質が似ています。そのため、硫化水素H2Sから水H2Oへとエネルギー源を変更したことで光合成をスタートさせたものと考えられます。

硫化水素と違い、水は地球上どこにでもあるため、生息域の爆発的な広がりにつながり、その大転換を担ったのがシアノバクテリアの仲間であると考えられています。

このシアノバクテリアの仲間が真核生物と共存し、葉緑体になったされています。

光合成の誕生は生態系にどのような影響を与えたのか

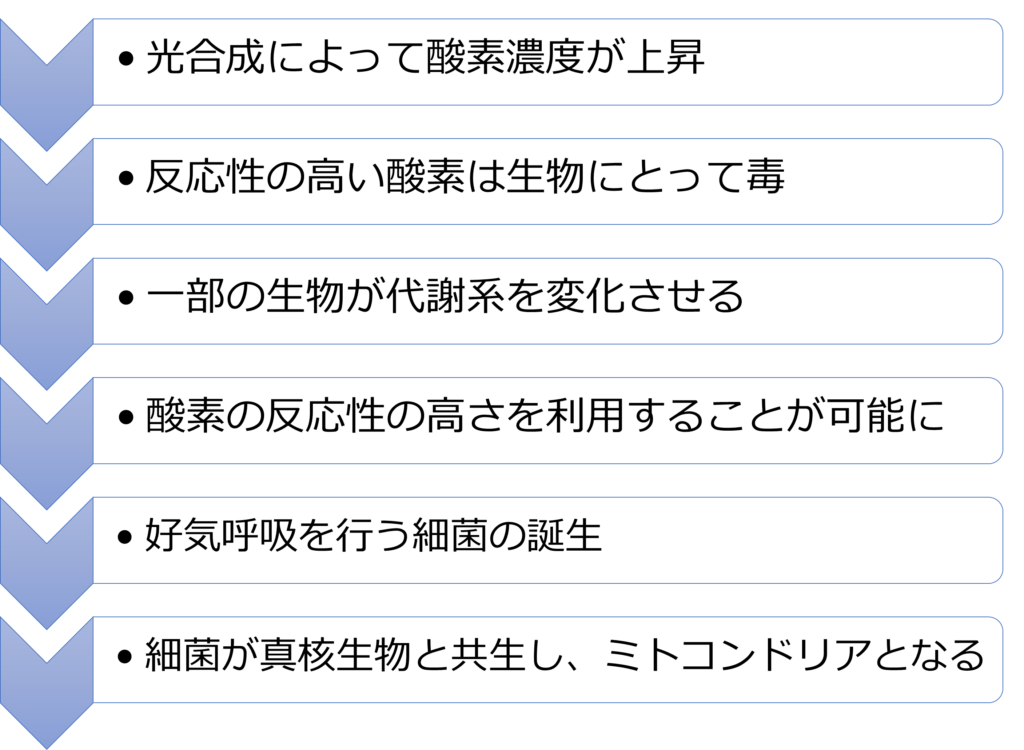

酸素を発生させる光合成の誕生で、地球上の大気組成が劇的に変化し、二酸化炭素の濃度が下がり、酸素濃度が上昇していきます。

酸素は反応性が高く、細胞の構成要素であるタンパク質や核酸、脂質にダメージを与えるため当時の生物にとって致命的な影響があり、細菌を主体としたミクロな生物の大量の絶滅につながったものとされています。

しかし、この環境で自分の代謝系を変化させ、好気呼吸によって酸素の反応性の高さを利用し、酸素の濃度上昇を抑えつつ、ATPを得ることができるようになりました。

この好気呼吸を行う細菌が真核生物と共生したものがミトコンドリアとされています。

カンブリア紀の生物多様性の爆発的な増加はなぜ起きたのか

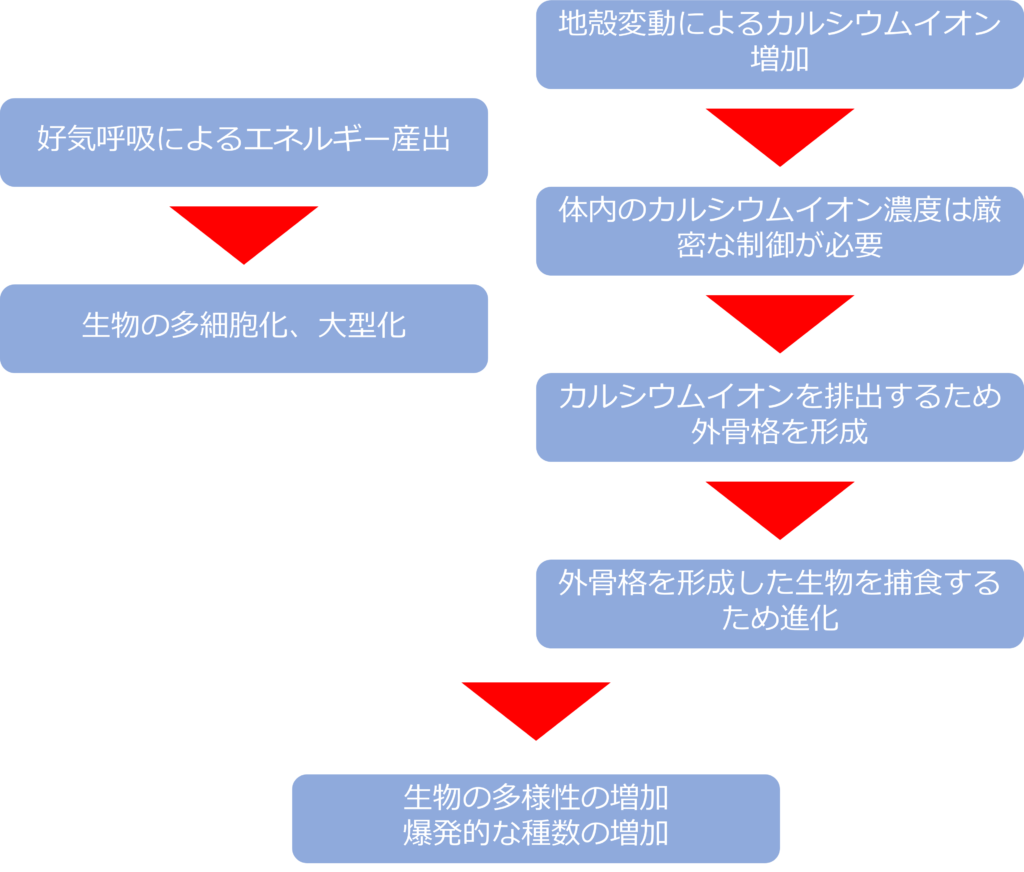

好気呼吸による効率的なエネルギー産出によって、生物の多細胞化、大型化による海中での多様な生物が誕生が可能になりました。

また、原生代の終わりから(約5億4000万年前)カンブリア紀の初期(約5億1000万年前)にかけて、地殻変動によって、海中のカルシウム濃度が大きく上昇しました。

体内のカルシウムイオンは細胞の情報伝達や刺激に対応を担うイオンであり、その濃度は厳密に制御されています。

そのため、生物はカルシウムを積極的に排出する必要が生じ、その時にできたのか炭酸カルシウムを主成分とした外骨格だったと考えられています。

外骨格によって体のデザインの多様性が増え、それを捕食する生物の種類も増えたことで、爆発的に種数が増えたものと考えられています。

また、同じ時期に身体の中に骨格を有する内骨格の生物も生まれ、脊椎動物の誕生につながっていきます。

海の生物はどうやって陸に進出したのか

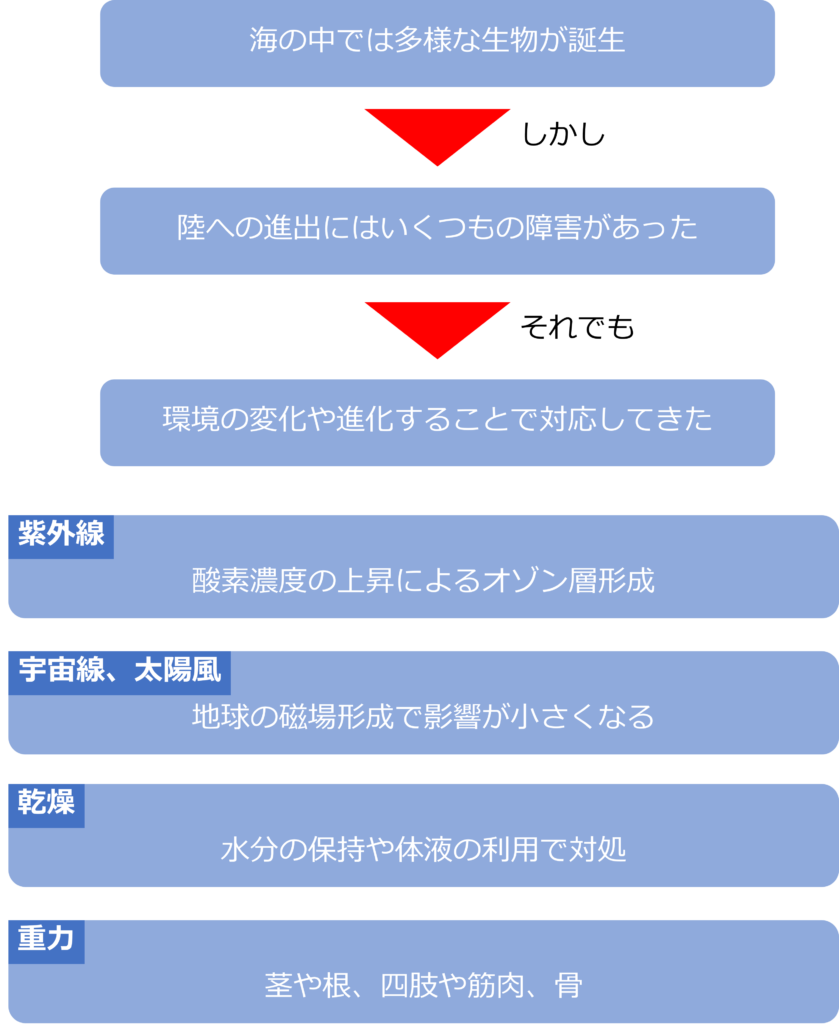

海の中では多様な生物が誕生しましたが、陸へ進出するにはいくつもの障害がありました。

太陽から降り注ぐ紫外線は核酸や生体物質を傷つけてしまいます。

光合成で酸素濃度の上昇が上昇し、紫外線と反応し、オゾンが発生します。オゾン層によって地球が包まれたことで地上の紫外線を大幅に減少しています。

宇宙線や太陽風も大きな脅威でしたが、地球が磁場を形成したことで影響は小さくなっていきました。

ほかにも乾燥を防ぐための水分の蒸発防止や体液の利用、重力に対しては植物は茎や根で動物は四肢や筋肉、骨などで、酸素への対策は抗酸化酵素で対応してきました。

それでも初期に陸上に進出した両生類が水場から離れられなかったように、陸上への進出には長い何千万年もの長い時間がかかりました。

進化はどのようにして起きるのか

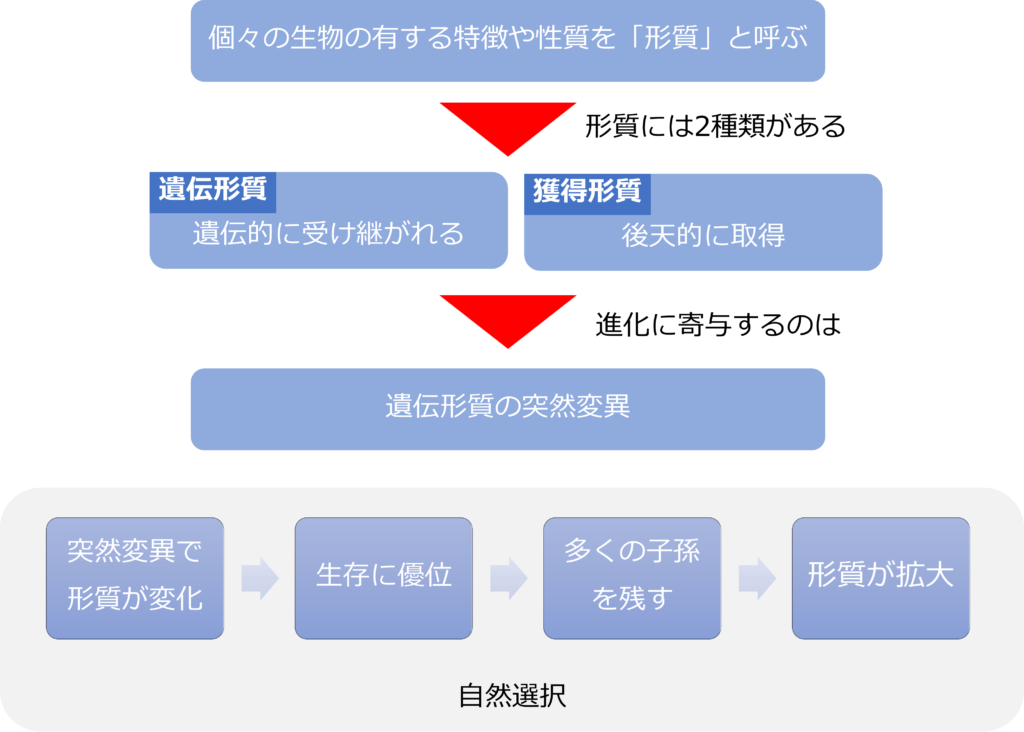

個々の生物が有する特徴や性質は形質と呼ばれ、遺伝的に受け継がれる遺伝形質と後天的に取得する獲得形質が存在します。

獲得形質は種の進化には寄与することはなく、遺伝形質の突然変異が進化に関わるものです。

遺伝形質が突然変異した結果、生存に有利となり、多くの子孫残すことで、その形質が広がっていきます。これが自然選択とよばれるものです。

一方で、オスのクジャクの飾り羽根やニワトリのとさか、小鳥のさえずりなど生存上有利に見えなくても、受け継がれている形質も存在しています。

これらの形質は同種のメスへの求愛であり、メスの嗜好に合わせた形でオスの形質が進化し、生存上の有利不利とは独立して発達したもので、性選択とよばれるものです。

遺伝的浮動とは何か

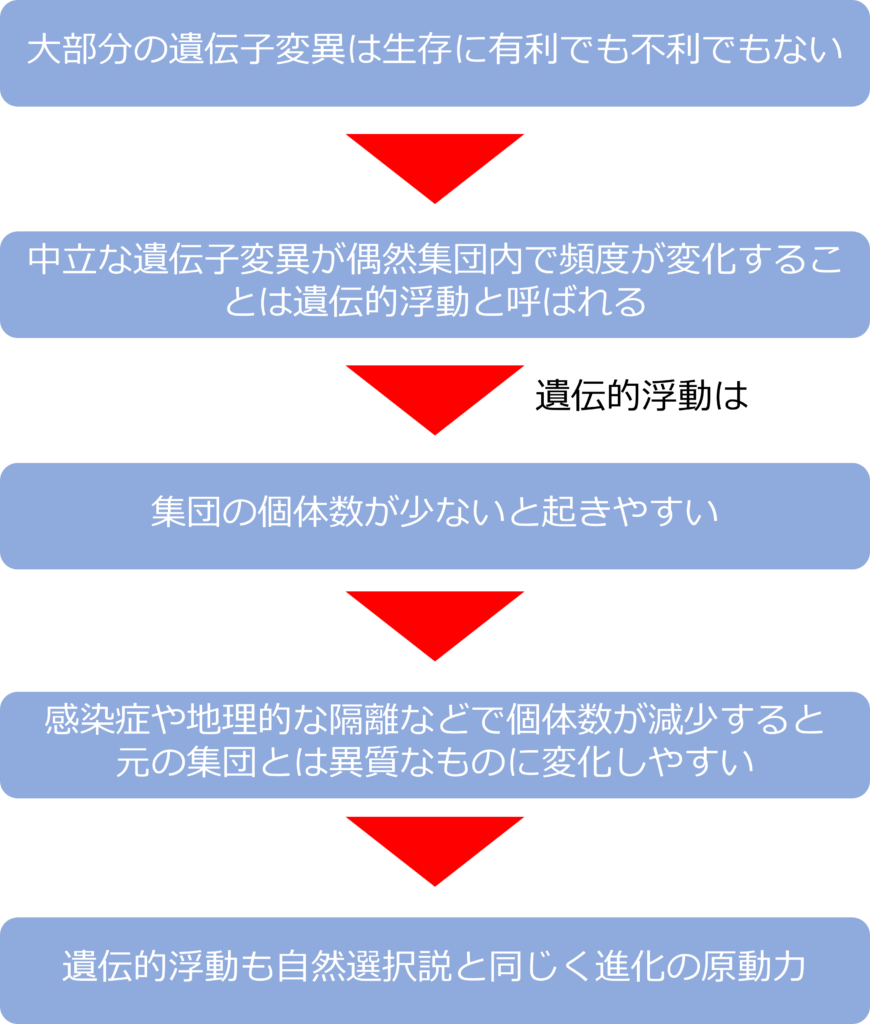

大部分の遺伝子変異は生存に有利でも不利でもありません。これらの中立な遺伝子変異は偶然によって集団内で固定されたり、淘汰されていきます。

偶発的な遺伝子頻度の増加を遺伝的浮動と呼ばれます。このような偶然性の高い遺伝子変化は集団の個体数が少ないほど容易に起きやすい傾向にあります。

感染症による個体数の減少や地理的な隔離によって集団の個体数減少が起きた集団では元の集団とは異質なものに変化しやすくなります。

このような中立説は当初、自然選択に対抗するものと考えられていましたが、原理的に自然選択説と両立しうるものであり、どちらの説も進化の原動力になり得ると考えられています。

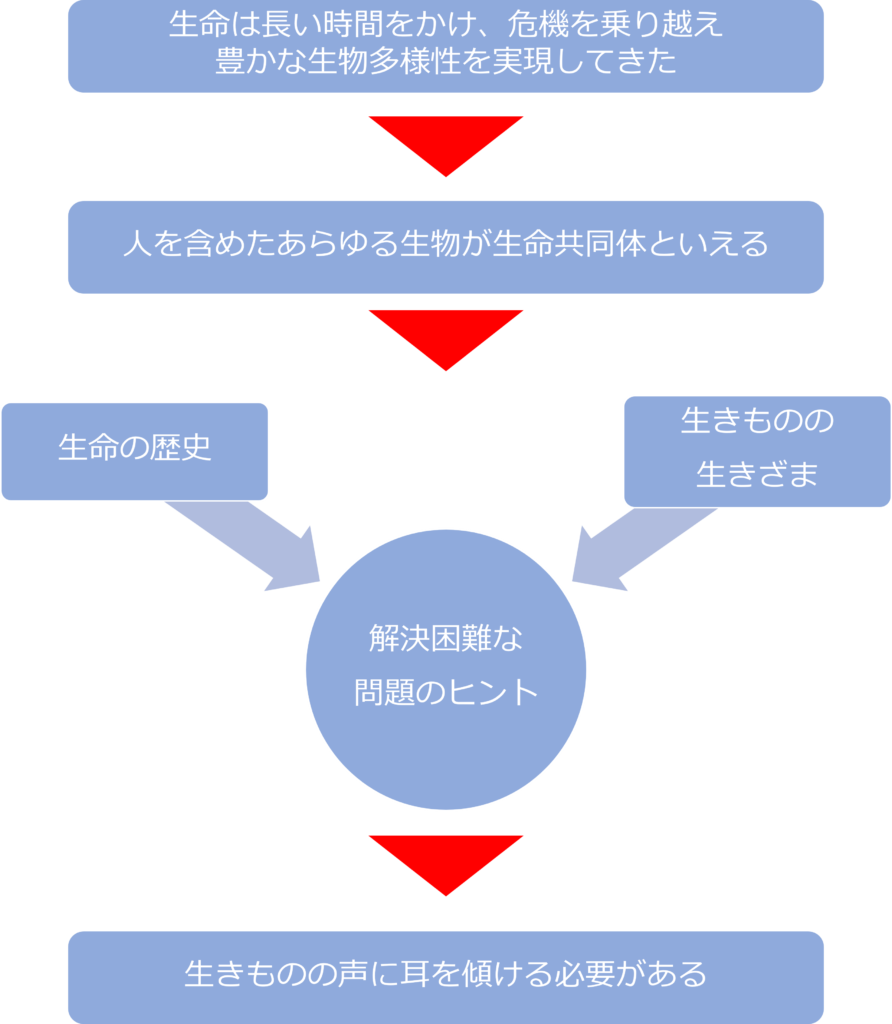

今から40億年前に生まれたとされる生命は、絶滅の危機を乗り越え、多様性を増しながら、豊かな生態系を築き上げてきました。

ヒトを含めたあらゆる生物が生命共同体の一員といえます。

現在は多くの解決困難な問題を抱えていますが、生命の歴史や多種多様な生きものの生きざまには多くのヒントが隠されています。

今後よりいっそう生きものの声に耳を傾けていく必要があります。

コメント