本の要点

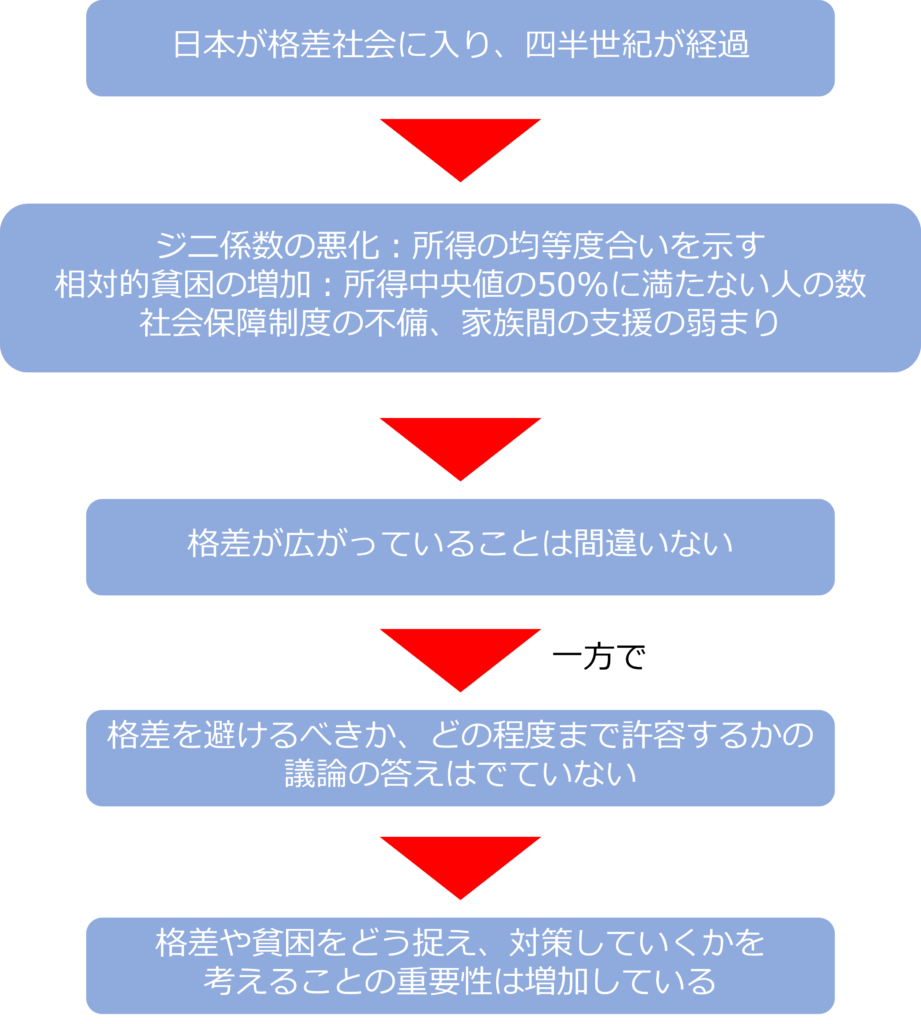

日本が格差社会に入り、四半世紀が経過し、様々なデータからも格差が広がっていることは間違いないものとされています。

一方で、格差をどの程度許容し、どこまで再分配政策などを行い格差を是正すべきなのかという点には答えや方向性がでていません。

格差や貧困をどのように捉え、対策していくのかを考えることが必要になっています。

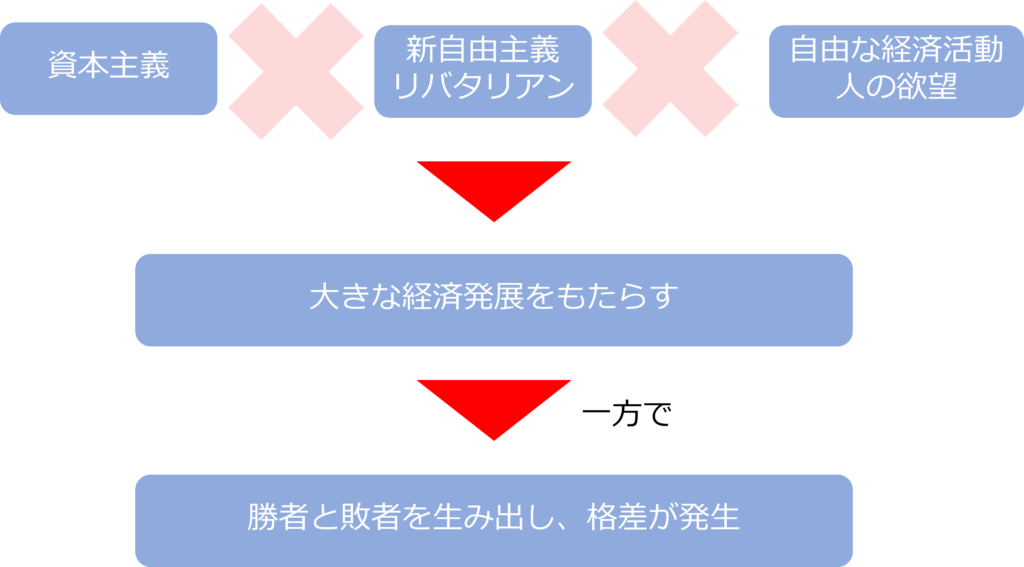

資本主義と資本主義を推し進める新自由主義やリバタリアン、人の欲の大きさが合わさることで、大きな経済発展がもたらされました。

しかし、この経済発展によって、勝者と敗者が作りだされ、格差が発生しました。

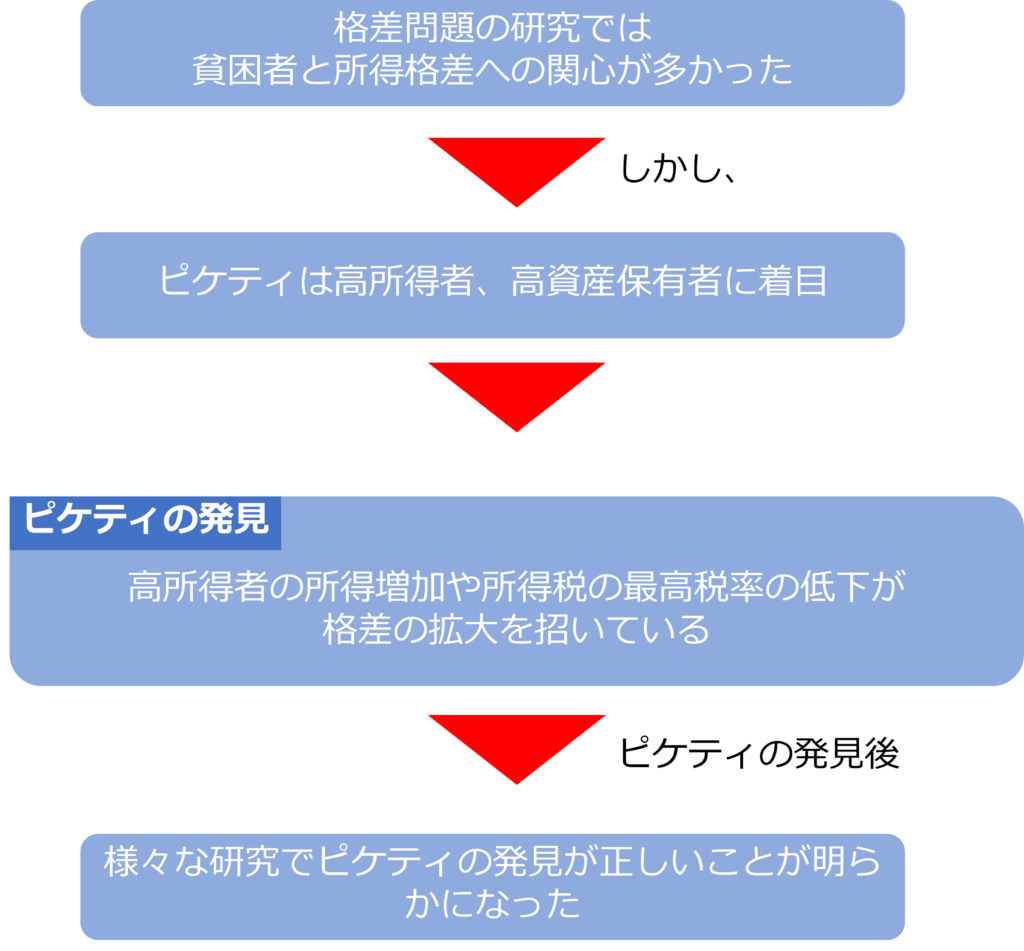

従来、格差という問題に対して、研究者は貧困者の存在と高所得者と低所得者の格差の大きさに向けられてきました。

ピケティは、資本主義における高所得・高資産保有者に注目し、高所得者の所得が増加していることや最高税率が低下したことで格差が拡大したことを明らかにしています。

しかし、過度な平等は競争意欲や高所所得者の勤労意欲を削ぐなどの理由もあり、格差の是正は進んでいない状況です。

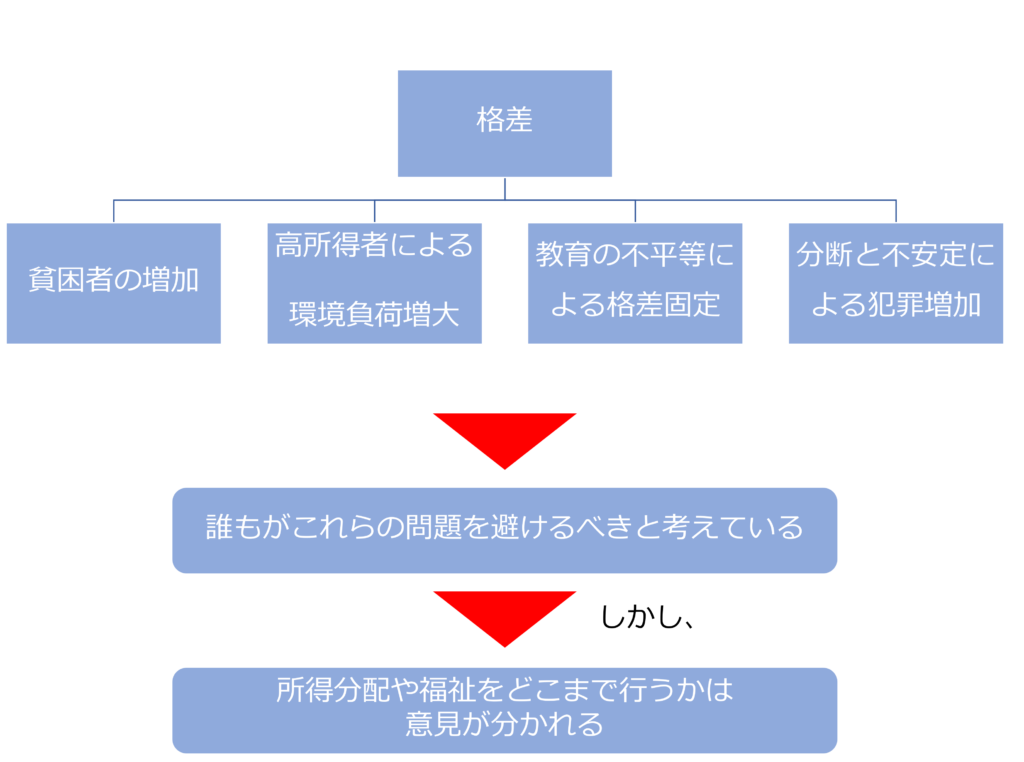

格差社会は、貧困者の増加、環境負荷の助長、分断と不安定による犯罪増加、教育の不平等による格差の固定など問題を引き起こします。

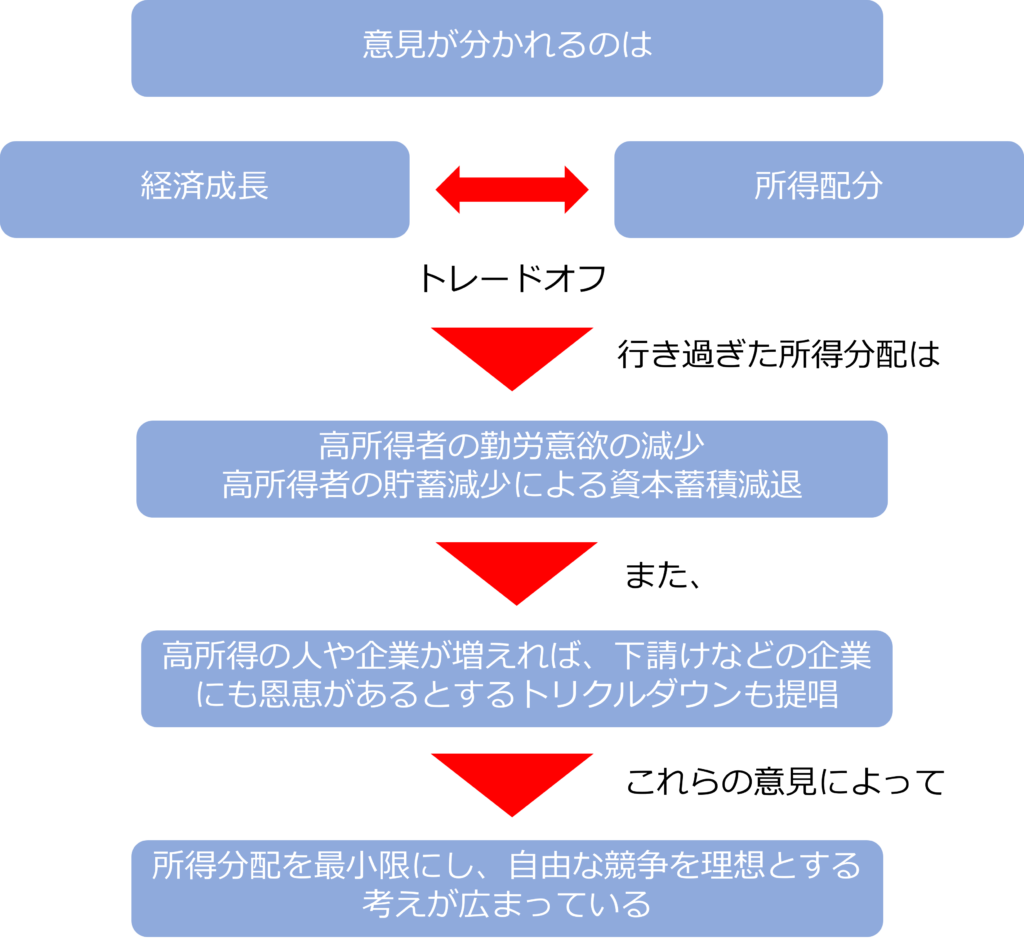

これらの問題は誰もが避けるべきと考えますが、所得分配と経済成長がトレードオフにあると考えられているためです。

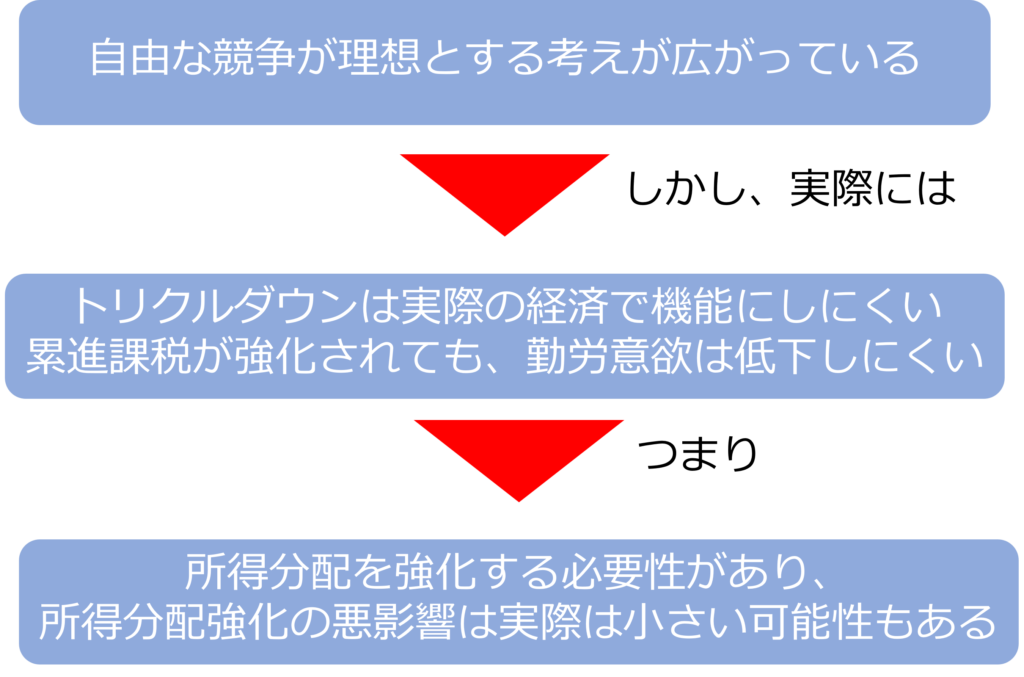

しかし、近年の研究結果では所得分配政策を強化しても、経済成長の妨げにならない可能性も示唆されています。

所得分配を強化することで、安心感と幸福感を生み、、勤労意欲が増し、消費が増加し、経済成長につながっていく可能性は充分にあります。

中負担、中福祉の国家となることを多くの人が考えてみるべきです。

この本や記事で分かること

・なぜ、格差の解消は難しいのか

・所得分配政策の強化など高福祉を実現すると経済成長は止まってしまうのか

・格差の改善には何が必要なのか

日本の格差はどのような状況か

様々な指標からも日本の格差が広がっていることは間違いありません。

一方で、格差をどの程度まで許容するのかなどの議論に答えは出ていません。

格差はなぜ、広がっているのか

資本主義と新自由主義、人の欲望が組み合わさったことで大きな経済発展がもたらされました。

その一方で、勝者と敗者の間で格差が大きくなっています。

経済学は格差とどのように向き合ってきたのか

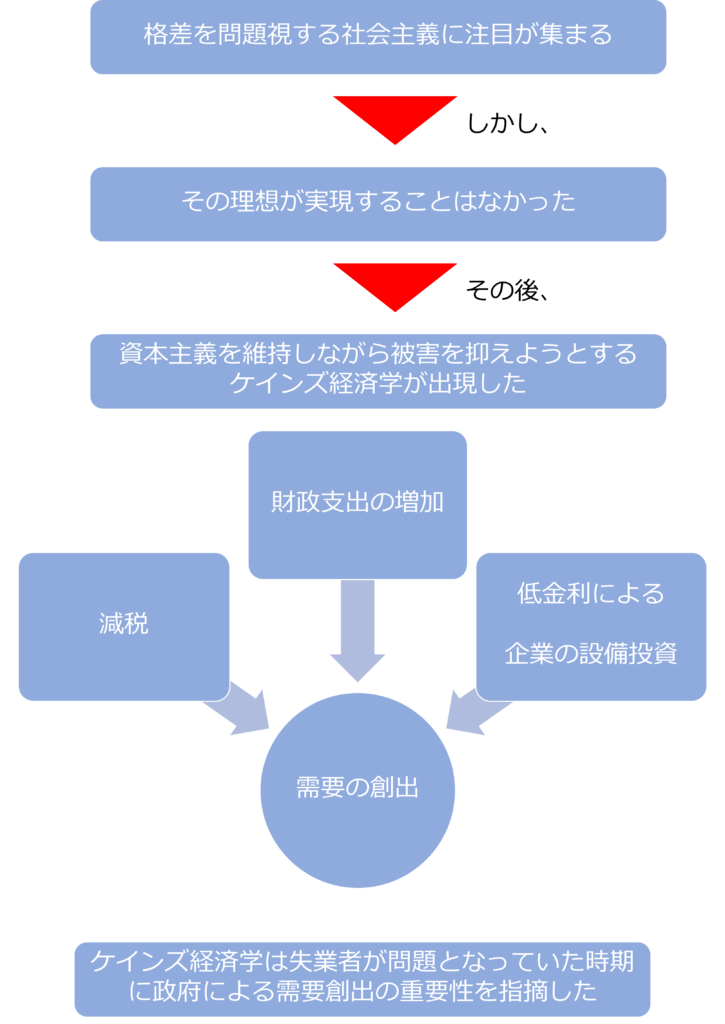

格差を問題する社会主義が注目を浴びますが、その理想が実現することはありませんでした。資本主義を維持しながら被害を抑えようとするケインズ経済学が出現しました。

ケインズ経済学は減税、財政支出の増加、低金利など政府による需要創出の重要性を説くものでした。

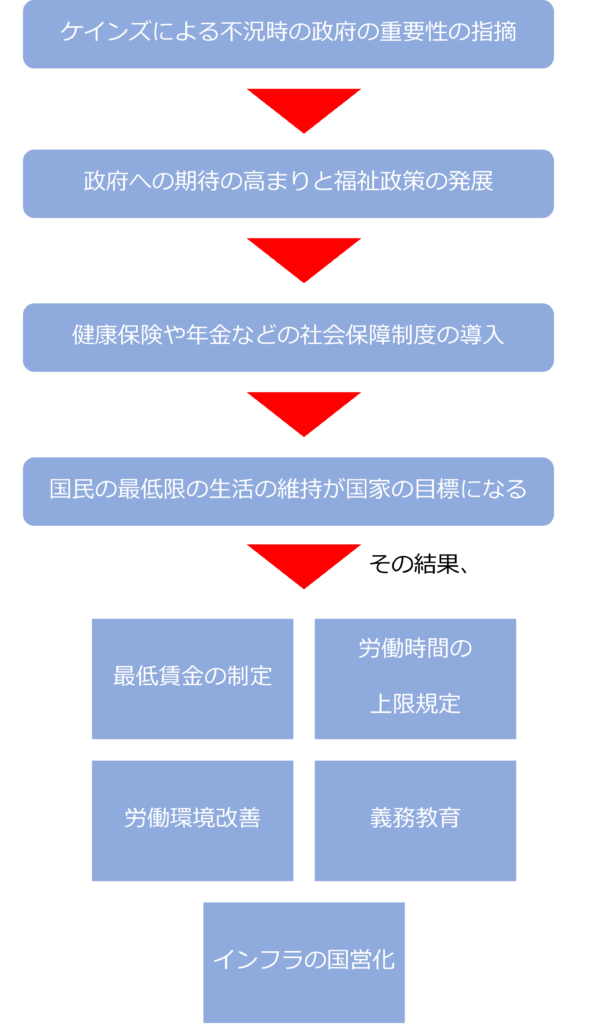

ケインズ経済学の出現は福祉政策にどのように影響したのか

ケインズ経済学で不況時の政府の役割の重要性が示されると政府への期待が高まり、福祉政策の導入へとつながりました。

始めは健康保険や年金などの社会保障制度が実現し、その後、国民に最低限の生活を維持することが国家の目標となったことで、多くの福祉政策が実現しました。

ピケティの研究結果は何が新しいかったのか

従来、格差に関する研究では、貧困者や所得格差を対象としていましたが、ピケティは高所得者、高資産保有者に注目し、高所得者の所得の増加や所得税の最高税率低下が格差の拡大を招いていることを示しました。

格差はどんな問題をもたらすのか

・貧困者の増加

・高額所得者による派手な消費のもたらす環境負荷の増大

・分断と不安定をもたらし、犯罪率が増加する

・格差が教育の機会不平等を招き、格差の固定

など格差は多くの問題を引き起こします。

これらの問題は誰もが避けるべきと考えるものですが、所得分配や福祉をどこまで行うかは意見が分かれるものです。

なぜ、格差の是正は難しいのか

所得分配などによる格差の是正が困難であるのは、経済成長と所得分配がトレードオフと考えられているためです。

行き過ぎた所得分配が高所得者勤労意欲の後退を招くこと、また高所得者の所得が増えれば、それが低所得者などにも波及するとするトリクルダウンなどの理由で自由な競争が理想とされています。

所得分配の強化=経済成長の阻害なのか

トリクルダウンは実際の経済では機能しにくく、累進度が強化されても、勤労意欲は低下しにくいとのデータもあり、所得分配強化の悪影響は小さい可能性もあります。

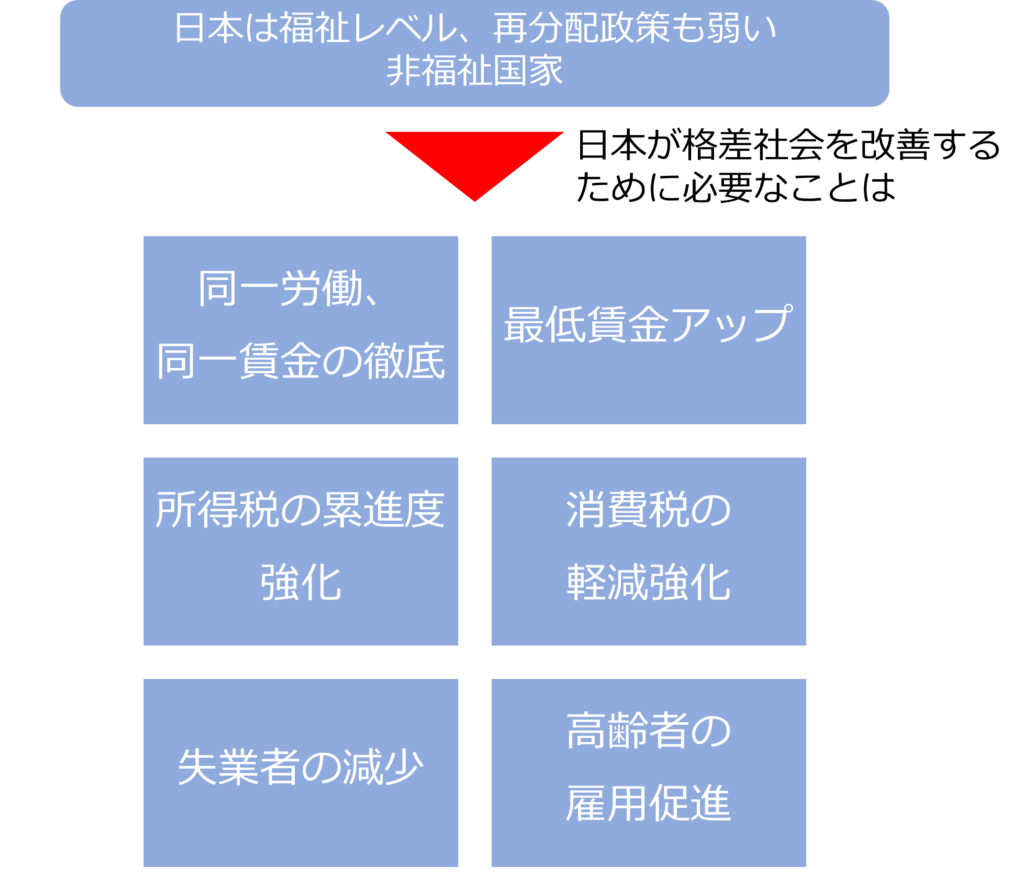

日本の格差はどう是正されるべきか

日本が格差の改善を行うには、以下のようなことが必要です。

・同一労働、同一賃金の徹底

・最低賃金のアップ

・所得税率の累進度強化

・消費税の軽減強化

・失業者の減少と高齢者の雇用促進

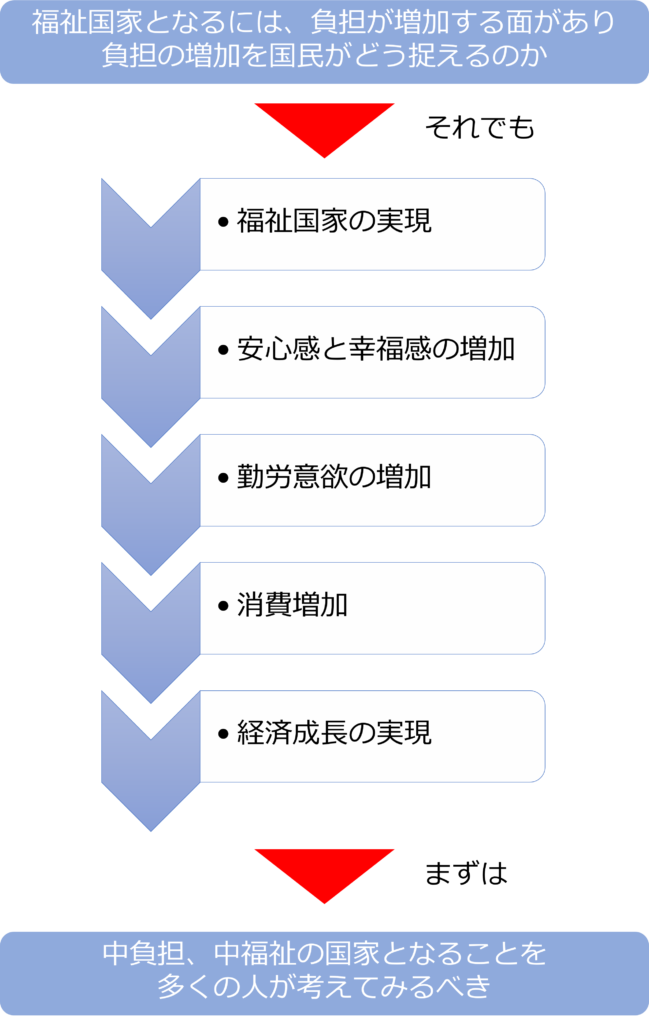

福祉強化と経済成長の両立は不可能なのか

福祉国家を実現し、安心感と幸福感が増加し、勤労意欲が増加し、消費が増することで経済成長を実現できる可能性もあります。

まずは、中負担、中福祉となることの意義を多くの人が考えてみるべきです。

本の要約

日本が格差社会に入ったとされてから、四半世紀が経過し、格差が広がっていることは間違いないものとされています。

一方で、格差を避けるべきなのか、どれくらいなら許容すべきなかについてはいまだに結着がついていない問題です。

日本では、ジニ係数などが示す所得格差の広がり、相対的貧困(所得を高い人から並べ、中央値の50%に満たない所得以下の人)の増加が確認されており、諸外国と比較しても高い状態にあります。また、社会保障制度の不備や家族間での経済支援の弱まりなどもあり、格差社会は深刻化している状態です。

このような状況ながら、過度な平等は競争意欲や高所所得者の勤労意欲を削ぐなどの理由もあり、格差の是正は進んでいない状況です。

格差や貧困をどのように捉え、対策していくのかを考えることの重要性が増加しています。

資本主義と資本主義を推し進める新自由主義やリバタリアンなどの考え方は、自由な経済活動と人の欲の大きさと相まって、大きな経済発展をもたらしました。

一方で、それまで以上に勝者と敗者を作り出し、格差が発生しました。格差を問題視する社会主義に注目が集まって時期もありますが、その理想が実現されることはありませんでした。

その後、資本主義の体制を維持しながら、被害を最小限に抑えようとするケインズ経済学が出現しました。ケインズは失業者の多さが問題となった1920年代のイギリスで、政府が減税や財政支出の増加、金利の低下による企業の設備投資意欲増加などで、需要を作り出すことの重要性を示し、政府の役割を指摘しています。

ケインズが主に不況時における政府の重要性を示し、政府への期待度が高まったこともあり、もう一つの重要な役割である福祉政策も徐々に発展することとなります。

労働者の勤労意欲の向上を目的として、健康保険や年金などの社会保険制度がドイツで導入されるようになります。

その後、国民すべてが最低限の生活水準を維持することを国家の目標とすべきという考えが生まれ、最低賃金や労働時間上限の設定、労働環境の改善などの労働者保護や義務教育の導入、インフラの国営化などがなされるようになっていきました。

ただし、最低限の生活水準をどこにすべきか、どの程度の保護をすべきかなどは地域や国によっても異なっていますし、時代によっても変化しています。

格差という問題に直面した際に、学者の関心は貧困者の存在と高所得者と低所得者の格差の大きさに向けられてきました。

しかし、ピケティによって、資本主義における高所得・高資産保有者に注目する新しい視点がもたらされました。

ピケティは膨大なデータを解析し、高所得者の所得や国民全体の所得に占める割合や最高税率などを調査し、高所得者の所得が増加していることや最高税率が低下したことで格差が拡大したことを明らかにしています。

ピケティの指摘によって、高所得・高資産保有者への注目が集まり、様々な研究が行われ、高所得者・高資産保有者の増加が格差を招いていることが明らかになっていきました。

格差社会の問題点は以下の通りです。

・貧困者の増加

・高額所得者による派手な消費のもたらす環境負荷の増大

・分断と不安定をもたらし、犯罪率が増加する

・格差が教育の機会不平等を招き、格差が固定される

これらの問題は誰もが避けるべきと考えるものですが、所得分配や福祉をどこまで行うかは意見が分かれるものです。

意見が分かれるのは所得分配と経済成長がトレードオフにあると考えられているためです。行き過ぎた所得分配は高所得者の勤労意欲を下げることこや、高所得者は高貯蓄であることが多く、貯蓄の増加が資本蓄積と経済成長を促すことなどが理由とされています。

また、高所得の人や企業が増えれば、下請けなどの企業にも恩恵があるとするトリクルダウンも提唱されており、これらの理由から所得分配を最小限にし、自由な競争を理想とする考えが広まっています。

しかし、トリクルダウンは実際の経済では機能しにくい、累進課税の強化で勤労意欲が下がることが少ないなどの研究結果も多く、所得分配を強化しても問題ない可能性も示唆されています。

特に日本は福祉レベルが低く、所得の再分配政策も弱い非福祉国家となっています。日本が格差社会を改善するには以下のような政策が重要です。

・同一労働、同一賃金の徹底

・最低賃金のアップ

・所得税率の累進度強化

・消費税の軽減強化

・失業者の減少と高齢者の雇用促進

福祉国家への転換は生活における安心化を増したり、貧困者の削減などの効果がありますが、負担の増加を国民がどう捉えるかなどの問題はあります。

福祉国家の実現が安心感と幸福感を生むことで、勤労意欲が増し、消費が増加し、経済成長につながっていく可能性も示唆さえています。

まずは、中負担、中福祉の国家となることを多くの人が考えてみるべきです。

コメント