本の概要

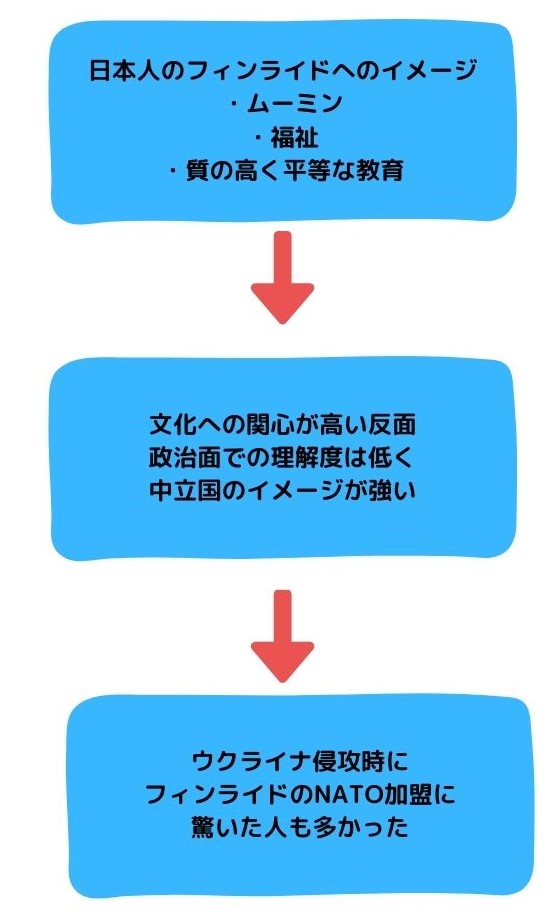

日本人のフィンランドのイメージは文化、教育などの分野に偏っており、政治面での注目度はあまり高くありません。

そのため、ロシアによるウクライナ侵攻時、フィンランドのNATO加盟に驚いた人も少なくありません。

驚いた人が多かったのは、冷戦期のフィンランドの状態から、フィンランドは中立国であるというイメージをいまだにもっていることです。

実際のフィンランドはソ連崩壊後、NATOとの連携を深め、ロシアへの対抗を勧めていました。

フィンランドの持つこのしたたかさ、たくましさ、粘り強さ、迅速さ、力強さは同じくロシアを隣国にもつ日本にも参考になる部分が多くあります。

フィンランドの歴史的な背景や亡国をどのように免れてきたかを知ることで、

この本や記事で分かること

・フィンライドという国の本当の強み

・なぜ、フィンライドがNATOに加盟したのか

・日本はフィンライドから何を学ぶべきなのか

ウクライナ侵攻へのウクライナの抵抗について書かれた「ウクライナのサイバー戦争」の要約はこちら

フィンランドの危機から脱却できた要因について書かれた「危機と人類」の要約はこちら

日本人のフィンライドのイメージはどのようなものか

日本人のフィンランドのイメージは文化に偏っており、政治的な面への注目はあまりありません。

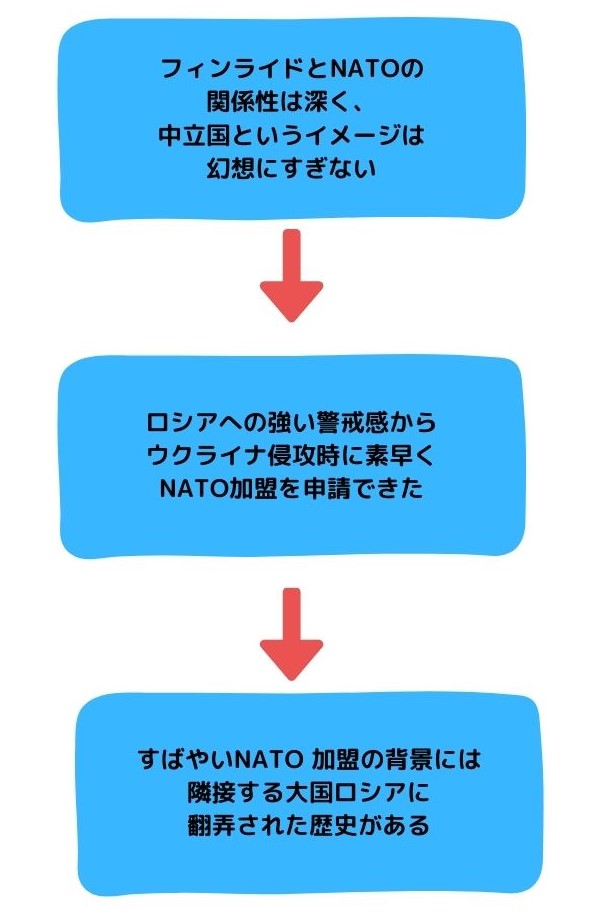

フィンライドは中立国なのか?

フィンライドは歴史的な背景からロシアへの強い警戒感があり、ウクライナ侵攻時に迅速にNATO加盟を実現しています。

ウクライナのもつたくましさ、粘り強さ、迅速さ、力強さは同じくロシアを隣国にもつ日本にも参考になる部分が多くあります。

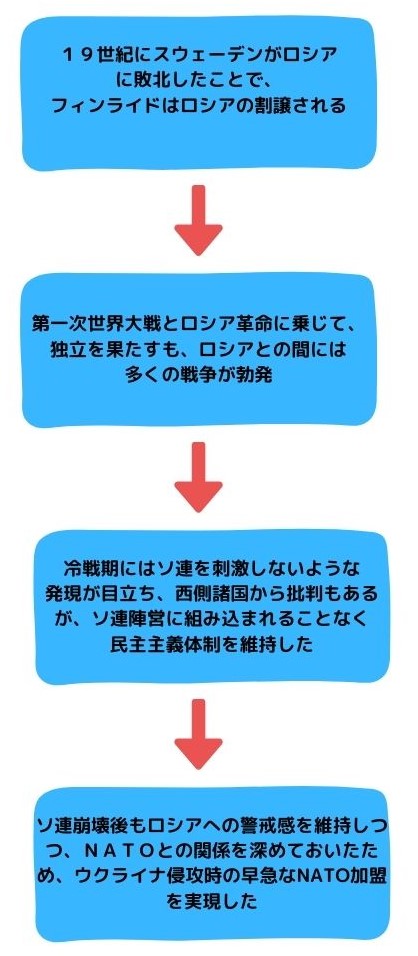

フィンライドは歴史的にロシアとどのような関係であったのか

長年、ロシアの統治下にあったフィンライドは独立後もソ連を刺激しないような姿勢を維持してきました。

冷戦期には西側陣営からは批判もありましたが、結果的に、ソ連陣営に組み込まれることなく、民主主義体制を維持しています。

ソ連崩壊はNATOとの関係性を深めておくなど、自国の置かれた状況の正確に把握し、したたかな政策をとることで、亡国を防いでいます。

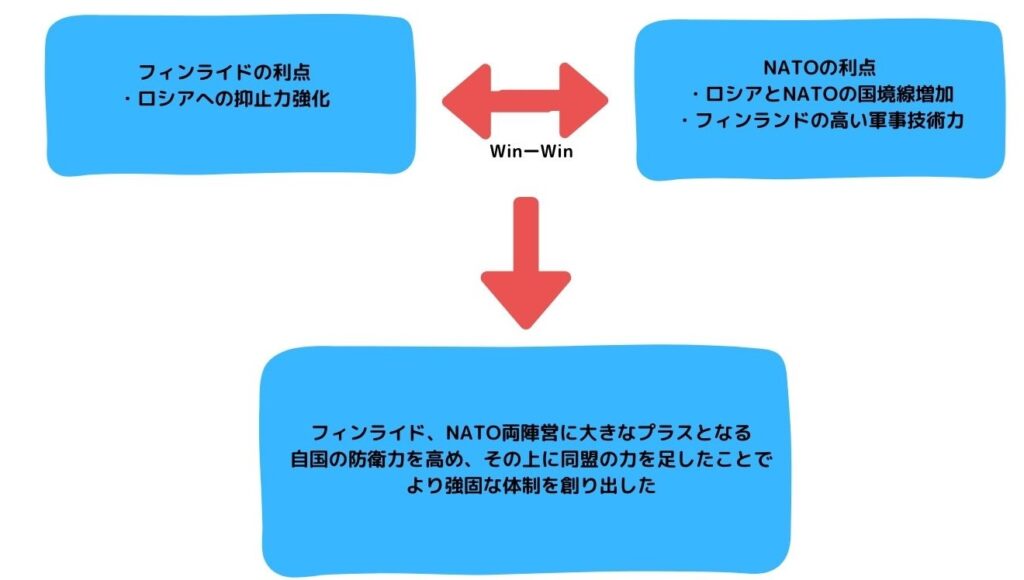

フィンライドのNATO加盟にはどんな意味があるのか

フィンライドのNATO加盟はNATOにも利点があり、両陣営のプラスとなりました。

自国の防衛力を高めて置き、その上に同盟の力を足すことは世界的にもオーソドックスなものであり、フィンライドの努力によって、迅速なNATO加盟が実現しています。

フィンライドの姿勢から日本が学ぶことができる点は何か

フィンランドの中立は非暴力ゆえの物ではありません。

現実的に自国の状況を把握したうえで、したたかな戦略をとるとともに、自国の国防力を強化してきました。

国防力という基板の上に同盟の力を足すという形が世界的にもオーソドックスであり、今後、中露への対抗のためにヨーロッパ、アジア、中東と連携を深めていく中でも日本が理解しておくべき点です。

本の要約

日本ではムーミンやマリメッコなどの文化、福祉や教育などで知名度の高いフィンランドですが、その政治面での特徴を理解している人は多くありません。

冷戦期のイメージから、フィンライド=中立国というイメージをもっており、ロシアによるウクライナ侵攻時にNATO加盟を申請したことに驚く人もいましたが、実際には侵攻前にATO加盟の一歩手前というところまで、NATOとの協力を深化させており、中立なフィンランドというのは幻に過ぎませんでした。

フィンランドは歴史的背景からたくましさ、粘り強さ、迅速さ、力強さを合わせもっており、これらの特徴は軍事安全保障に強く表れており、ロシアを挟んで隣国の隣国という関係である日本が参考にできる部分も多く持っています。

フィンランドは、国境線を接しているロシアという大国に翻弄されており、NATO加盟もロシアへの抑止力の強化のために行われたものです。

歴史的に対ロシアの重要性が高く、その危機意識は国民にもしっかりと共有されていたため、迅速にNATO加盟を進めることができています。

フィンランドはロシアと陸地で1340㎞もの国境を接しており、過去にソ連による侵略を受けたこともあるため、ウクライナへの侵攻は決して対岸の火事ではなく、強い危機感を持っています。

世論の変化が、これまでもNATO諸国との関係を深化してきたフィンランド政府を後押しし、異例の速さでのNATO加盟へとつながっていきました。

また、NATOにとってもフィンライドの加盟でNATOとロシアの境界線の増加やフィンランドの高い軍事技術力などプラスに働く面が大きくあります。

フィンランドの歴史はスウェーデンとロシアいずれかの国の一部として長きにわたり土地されてきました。

12世紀にスウェーデンの統治下に入ると、約600年間スウェーデンによって支配されており、現在でもスウェーデン語が公用語となっているなどその影響は大きいものですが、スウェーデンへの反発があるわけではありません。

19世紀に入ると、スウェーデンとロシアの間で戦争が起き、スウェーデンが負けたことで、フィンランドはロシアに割譲されています。

その後、第一次世界大戦とロシア革命に乗じて、フィンランドは独立を果たすこととなります。冬戦争、第二次世界大戦では大きな被害を受けつつも亡国を免れました。

冷戦期には、ソ連を刺激しないような言動が目立ち、西側諸国からは批判も浴びましたが、必要以上にソ連を刺激しないことで、ソ連側陣営へ組み込まれることを防ぐためにはやむを得ない選択でした。

したたかさを発揮したフィンランドは結果的に、東側陣営に組み込まれることなく、冷戦期においても民主主義体制の維持に成功しています。

ソ連崩壊後も、フィンランドはロシアと国境を接することへの警戒は維持しており、国防費の拡大や同盟国との関係構築、徴兵制の維持を続けています。

フィンランドの中立は非武装によって成し遂げられたものではなく、熱心に取り組んだ国防の成果といえるものです。

平素から自国の国防力を高め、その基盤の上に同盟の力を足すという考え方は世界的に見ても、オーソドックスで日本も参考にすべきことです。

中露への対応という意味では、北欧諸国、ヨーロッパ、中央アジア、中東、アジアへのつながる地域での連携の重要性は増しています。

フィンランドとの連携を深め、国防、安全保障、歴史などを日本が参考にすることの意義はとても大きなものになっています。

コメント