本の要点

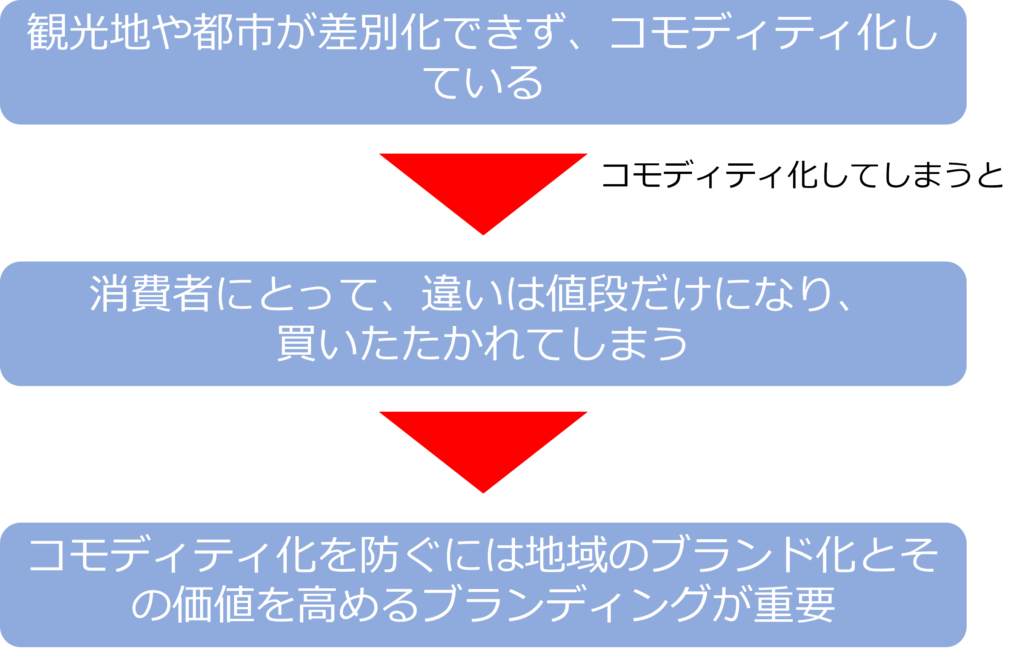

今、多くの観光地や都市がコモディティ化し、他との差別化を図り、ブランド化しようとしていますが、中々うまくいっていません。

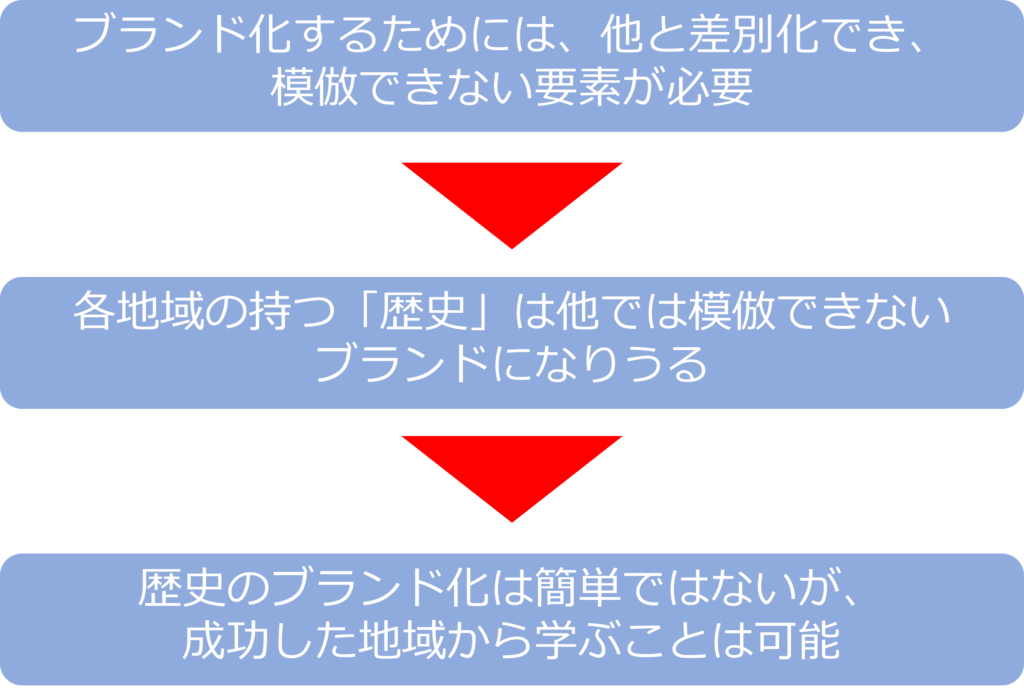

地域のブランド構築を図るうえで有効になるのは「歴史」に着目することです。

歴史は各地域に固有で、他からは模倣できない大きなブランド価値を持つものです。

歴史を活かしてブランド化することは簡単ではありませんが、多くの地域が歴史によるブランド化に成功しており、そのような地域から多くのことを学ぶことができます。

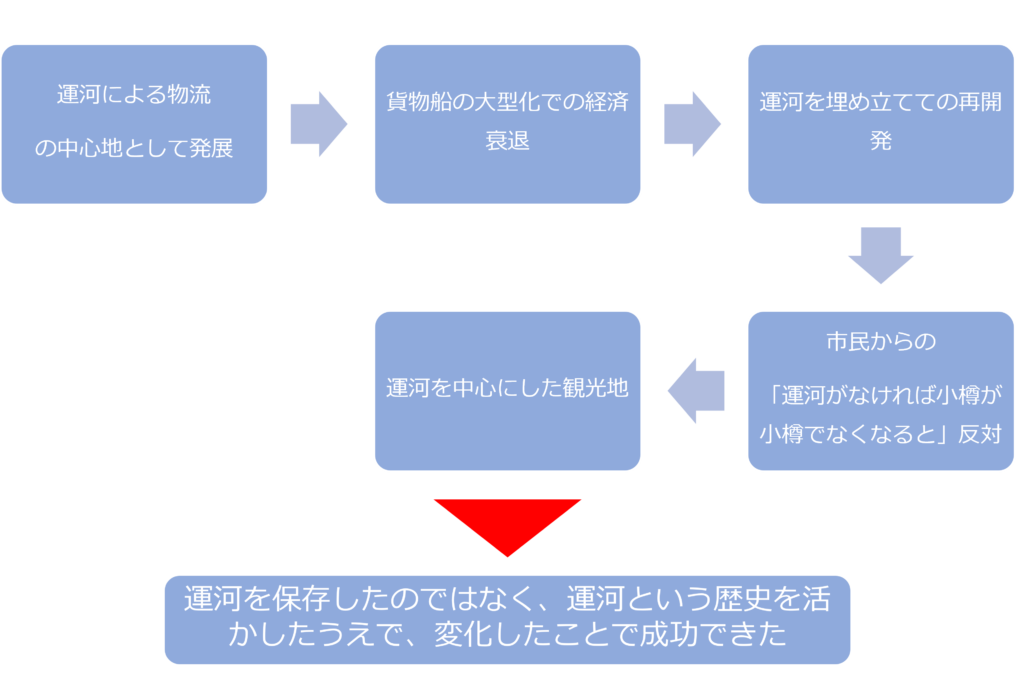

小樽は運河を中心に発展した都市ですが、貨物の大型化で運河の利用が減り経済が行き詰まってしまいます。

運河を埋め立てて、再開発する案も出ましたが、市民からの運河がなければ、小樽ではないという意見もあり、運河を中心とした観光地へ変化することで成功しました。

ただ、運河を保存するのではなく、運河という歴史を活かし、変化したことで成功することができました。

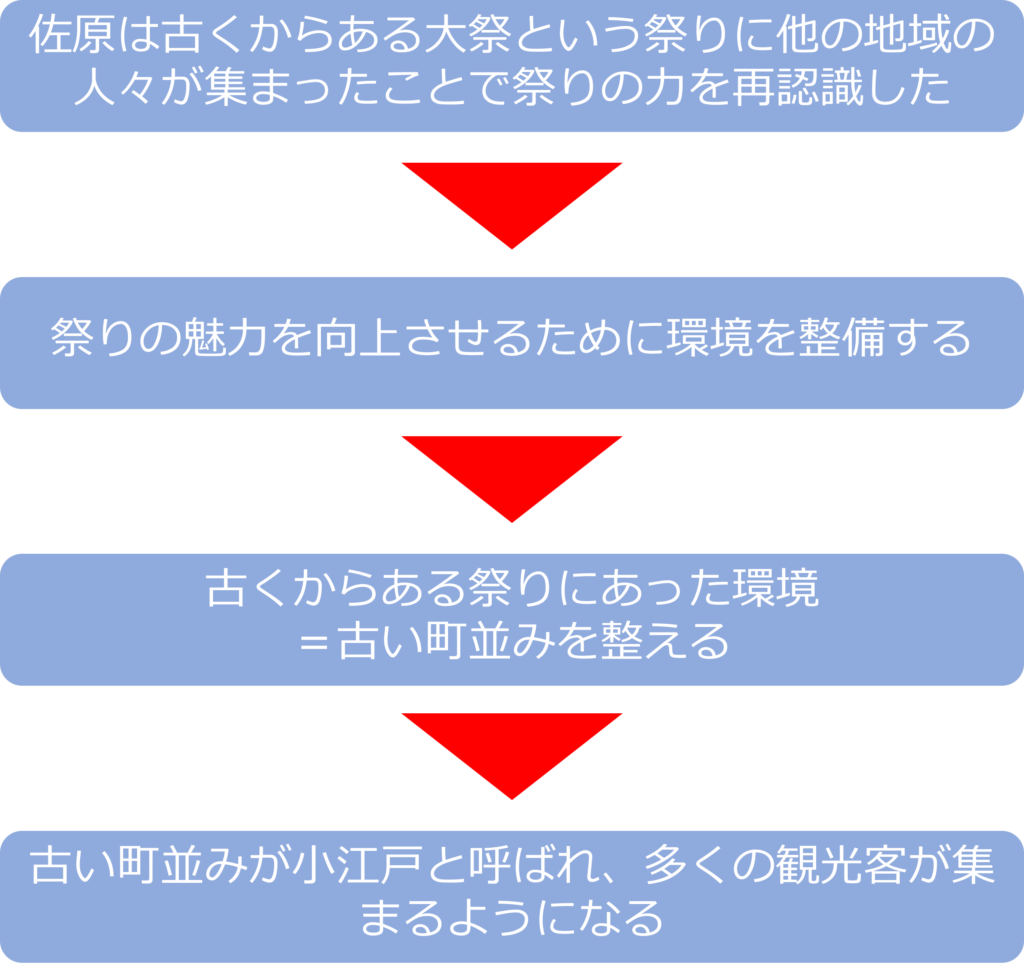

千葉県佐原市は大祭という古くからある祭に多く人を惹きつける力があることを知り、祭りの魅力を向上させるために古い町並みを整えました。

整備された古い町並みは小江戸と呼ばれ、祭りだけでなく、街並みを見るための観光客を増やすことができました。

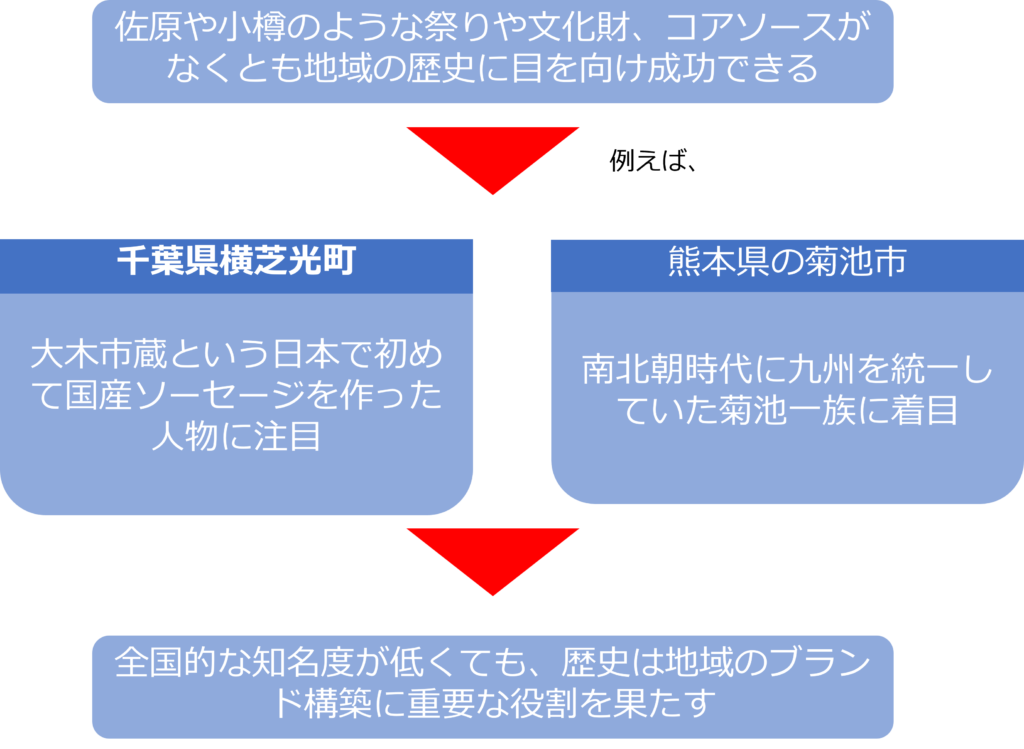

運河や祭りのような強いコアソースがなくとも歴史によるブランド化は可能です。

千葉県横芝光町は日本で初めて国産ソーセージを作った大木市蔵に、熊本県菊池市は南北朝時代に九州を統一した菊池氏に着目することで歴史を活用しています。

全国的な知名度が低くても歴史による地域のブランド構築は充分に可能です。

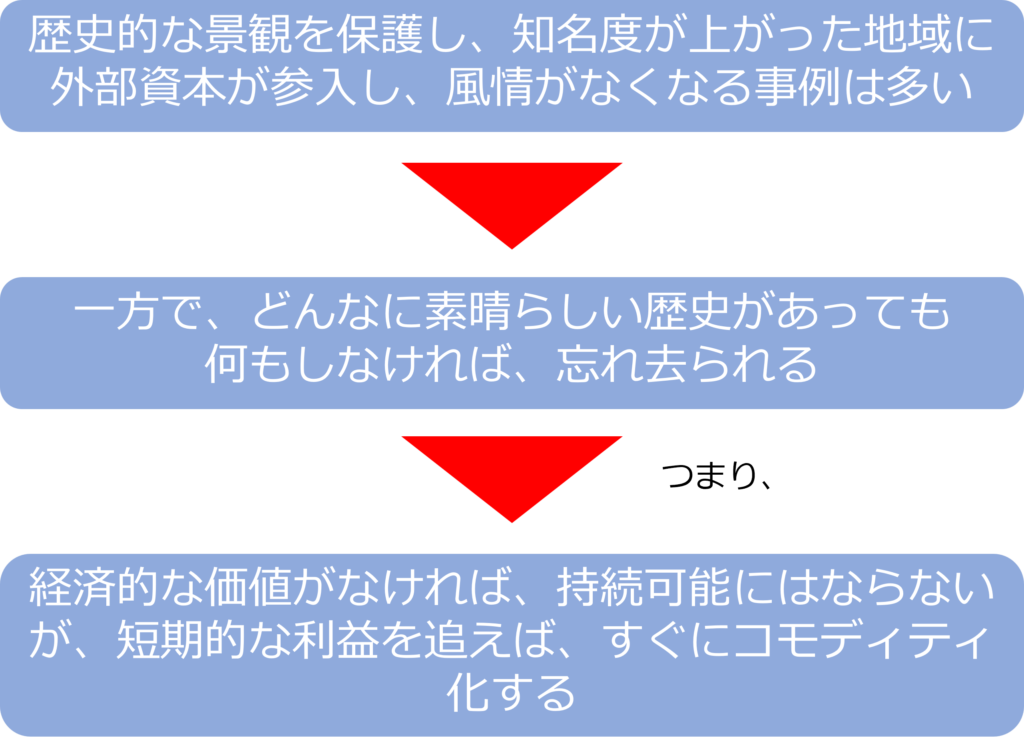

どんなに素晴らしい歴史でも、何もしなければ忘れ去られてしまいます。一方で、歴史的な景観を保護した地域に外部資本が参入し、風情が失われてしまう事例も多く見られるため、長期的な視点をもちつつ、経済的な価値を得るような持続可能なブランド構築が必要です。

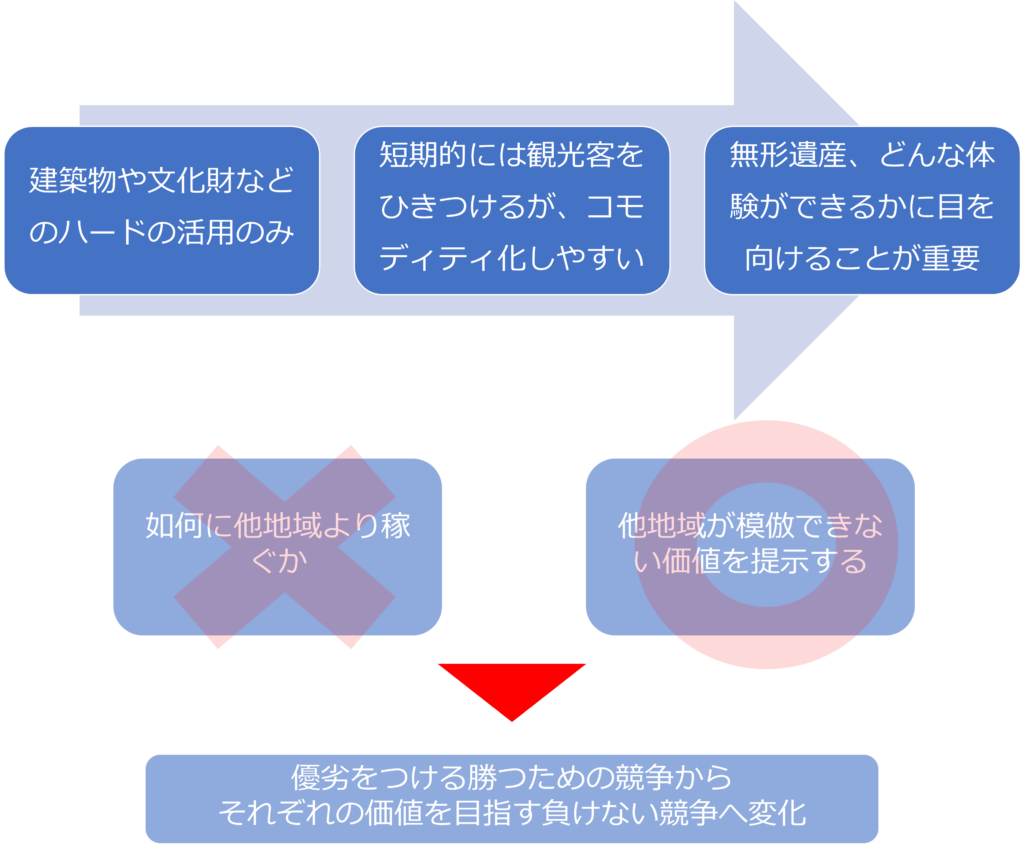

建築物や文化財などのハードの活用のみではコモディティ化しやすいため、無形遺産、どんな体験ができるかに目を向けることが重要です。

他地域よりも稼ぐかという勝つための競争ではなく、他地域が模倣できない価値を提示する負けない競争へ変化することで持続なブランドを形成することができます。

この本や記事で分かること

・これからの都市や観光地に必要なことは何か

・なぜ、歴史による差別化が有効なのか

・実際に歴史による差別化の方法

今、観光地や都市にとって必要なものは何か

多くの観光地や都市がコモディティ化し、差別化できなくなっています。

コモディティ化を府すぐためには、地域のブランド化とその価値を高めるブランディングが重要です。

ブランド化に必要なものは何か

各地域の持つ「歴史は」模倣できないため、ブランド化することができれば、非常に有効です。

小樽はどのようにブランド化を果たしたのか

運河による物流で発展した小樽でしたが、貨物の大型化で運河の重要性が薄れ、経済が衰退してしまいます。運河を埋め立て再開発する案も上がりましたが、運河を中心とした観光地となることでブランド化に成功しました。

運河という歴史を活かして変化したことで成功を収めることができました。

千葉県佐原市はどのように地域をブランドしたのか

佐原は大祭という古くからある祭りに着目しました。

祭りに多くの人を集める魅力に気づいた地元の人たちは祭りの魅力をさらに上げるために、祭りにあった古い町並みを整えていきます。

古い町並みが小江戸と呼ばれ、多くの観光客が集まるようになりました。

運河や大祭のような強い歴史が不可欠なのか

千葉県横芝光町、熊本県菊池市のように全国的な知名度が低くても、歴史によって地域のブランド構築を行うことは可能です。

歴史によるブランド構築で注意すべき点は何か

いくら歴史によるブランド構築を行っても、経済的な価値を生まなければ、持続可能とはいえません。しかし、短期的な利益を追うようなことをすると、すぐにコモディティ化してしまいます。

どのようなブランド構築が短期的でコモディティ化してしまうか

建築物や文化財などのハードだけの活用はコモディティ化が起きやすくなります。

無形遺産、どんな体験ができるかに目を向けることが重要です。

他地域よりも稼ぐかという勝つための競争ではなく、他地域が模倣できない価値を提示する負けない競争へ変化することが重要です。

本の要約

多くの観光地や都市で、他との差別化ができず、コモディティ化していく現象がみられています。

コモディティ化の最大の問題は買いたたかれることです。代替可能な商品ならば、消費者にとって、違いは値段のみとなってしまいます。

コモディティ化はもともと日用品などのビジネスで使用されていた言葉ですが、その流れが地域にも広がっています。

ビジネスではコモディティ化に対抗するために、新たな価値基準を構築した識別記号=ブランドとブランドの価値を高めるブランディングの重要性が高まっています。

多くの地域にとっても、ブランド化とブランディングが他の地域との差別化に必要になっています。地域のブランドとして重要となるのは、他からの模倣が不可能な「歴史」です。

しかし、歴史をブランドとして利用することは簡単ではありません。歴史をブランド化し、ブランディングに成功した地域からは多くのことを学ぶことができます。

小樽は運河を中心とした運輸で北海道の中心として栄えた都市です。

しかし、貨物船の大型化などで運河そのものの重要性が薄れると徐々に経済は衰退していきます。

行政は対策として、運河を埋め立て、幹線道路を作りトラック物流に最適化するという再開発、都市計画を実行しようと考えます。

しかし、市民の中から運河を埋め立ててしまえば、小樽が小樽ではなくなるという反対が起きたこともあり、運河を中心とした観光地への転換を成し遂げました。

その際に単に運河を保存するのではなく、運河を活かしたうえで価値をよみがえらせたことが成功のポイントでした。

文化財として保存したり、博物館に保存するのではなく、運河という歴史を活かしたうえで、変化したことで大きな成功を果たすことができました。

千葉県佐原は小江戸と称される町並みが評判の街で、多くの観光客が訪れています。

佐原には古くから大祭と呼ばれる祭りがありますが、あまり他の地域から人が見に来るような祭りではありませんでした。しかし、有料化や迫力ある山車の演出などが評判となり、多くの人が訪れる祭りになりました。

祭りに人を惹きつける力があることに気づいた佐原の人々は大祭の魅力を向上させようと環境を整えようとします。古くからある祭にあった環境を整えようとすると必然的に古い町並みへの注目が上がり、多くの観光客が訪れるようになりました。

観光地の多様化が進む中で、コモディティ化しているため、観光客をひきつけるコアリソース(中核的な資源と魅力)が何であるかを見極め、高めていくことが不可欠です。

歴史文化は、独自性、希少性を持つため強いコアリソースとなり、地域の競争力を大きく高めるものです。

小樽や佐原のような強いコアリソース=有名な景観や文化財がなくても地域の歴史に目を向けることで成功している事例も多くあります。

千葉県横芝光町は、光町と横芝町が合併した市であり、もともと別の地域であったこともあり、横芝光町としての歴史は非常に浅いものでした。また文化的な価値の高い文化財もありますが、他と差別化できるほど有名なものもありませんでした。

しかし、大木市蔵という日本で初めて国産ソーセージを作った人物に注目します。大木市蔵のレシピの再現からオリジナル商品の開発、ソーセージが利用されていたナポリタンの復刻や改良など多くの流れが生まれています。

熊本県の菊池市では、南北朝時代に九州を統一していた菊池一族という全国的にはそれほど知名度の高くない侍に注目しています。

中世の武将ということもあり、文化財として残っているものはあまりない中で、市のプロモーション室が中心となり、キャラクター化やSNSでの発信を通じて徐々に多くの人に注目されるものとなりました。

菊池氏への注目されたことで、温泉地としての魅力向上にもつながるなど、地域の独自性を活かすことで既存のリソースの価値を上げることができています。

歴史的な景観、文化財、有名な祭りが無くても、歴史はブランド構築において、重要な役割を果たすことができます。

むしろ建築物や文化財といったハードの活用に頼りすぎれば短期的には観光客を惹きつけられてもコモディティ化しやすいため、無形遺産に目を向けることは非常に重要です。

よほどの建築物でなければすごいという感覚は続きません。建築物の価値を継続的に感じさせるには、その場所でどんな体験をしたのかが重要です。

特に、住民による歴史的景観保護で知名度が上がった地域に外部資本が参入し、風情をなくすような営業で地域の価値が下がる例は多く見られます。

一方で、どんなに素晴らしい歴史をもっていても、忘れさられてしまうことはあります。

経済的な価値がなければ、持続可能にはなりませんが、歴史を利用していても短期的な利益を追えば、すぐにコモディティ化してしまいます。

地域間の競争をいかに稼ぐかではなく、他地域が模倣できない価値を提示することが必要です。誰かが独り勝ちする勝つための競争からそれぞれにとっての価値を目指す負けない競争へ切り替えるべき時が来ているといえます。

コメント