本の要点、概要

この本や記事で分かること

・読書の意味は何か

・読書を活かすために必要なことは何か

・具体的な本の選び方、読み方、アウトプットの仕方

読書にはどんな効果があるのか

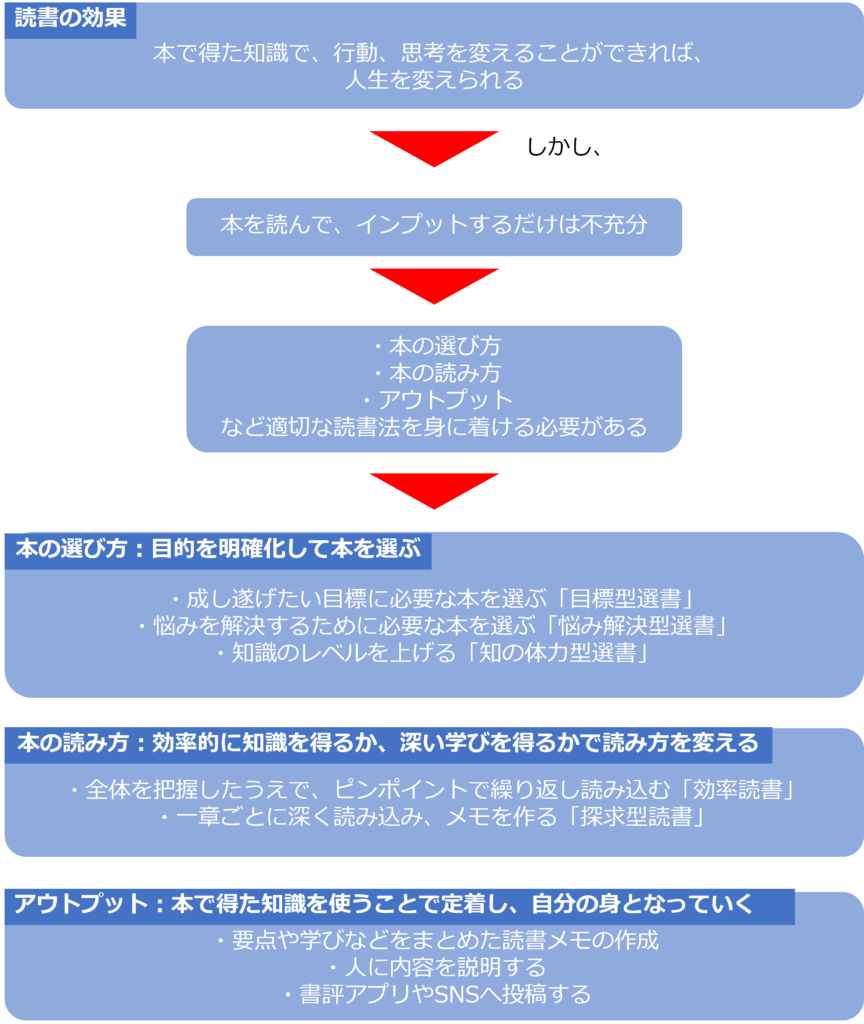

本で得た知識によって、行動、思考、習慣を変えていくことで、人生をより良くすることが可能です。

しかし、読んでインプットするだけでは、充分ではありません。本の選び方、読み方、アウトプットの方法や読書の習慣化を通じて、適切な読書法を見つけることで、読書を活かし、高い効果を得ることが可能になります。

読書は自由なものであるものの、何をどうしたらよいか迷ってしまうこともあります。読書術を知ることで本とうまく付き合っていきやすくすることができるようになります。

読書するだけでなく、本で得た知識を活かすことで、人生をより良くすることが可能です。

本はどのように選ぶべきか

本を選ぶ際に最も重要となるのは「目的を明確化」することです。以下の3つの方針を持っておけば、本を選びやすくなります。

・成し遂げたい目標に必要な本を選ぶ→目標型選書

・悩みを解決するために必要な本を選ぶ→悩み解決型選書

・知識のレベルを上げる→知の体力型選書

本が適切かどうかには、現状の自分次第であり、どんなに名著でも難解で理解できなければ、最適な本とは言えません・

今の自分の理解できる本=最適な本といえます。

本を読む目的を明確化し、目的に応じて本を選ぶことが重要。

本の読み方にはどんなものがあるのか

読書に集中できない、時間がかかりすぎると、適切な本を読んでいても読書の効果を得ることができません。

目的を定め、全体を把握したうえで、ピンポイントで繰り返し読み込む「効率読書」は有効な読み方の一つです。

必要な部分だけをピックアップし、繰り返し読むことで、短時間で知識を入れやすくなる方法となります。

全体を把握したうえで、ピンポイントで繰り返し読み込む「効率読書」は短時間で知識を入れやすくなる方法。

効率読書以外にどんな本の読み方があるのか

効率性を維持するだけではない「探求型読書」も有効となる読み方です。

探求型読書も目的を定めるという部分は変わりませんが、一章ごとに深く読み込み、メモを作ったりしながら、読み進めていく読み方です。

探求型で読書を進めていくことで、深い学びを得ることが可能です。

本から学んだ具体的な内容を抽象化したり、抽象的な内容を具体化して自分事とすることができれば、知識の本質を抽出し、別の学びにも適用できるなどさらに深い学びにつながっていきます。

深い学びを得る「探求型読書」も有効な本の読み方。

アウトプットにはどんな効果があるのか

アウトプットで学んだ知識を使うことで、記憶が定着したり、自分の身となり、資産となっていきます。

本の種類(読んだ内容を行動に移す実践型の本か知識を身に着けていく知識型の本)、読み方によっても適切なアウトプットの方法は異なるため、本を読む段階で、どのようにアウトプット法をするのかを決めておくことがとても重要です。

アウトプットすることで、知識が定着し、身となっていく。

アウトプットありきで本を読み始めることが大事。

アウトプットにはどんな方法があるのか

どんな本にも有効な方法は以下の通りです。

・要点や学び、気づきをまとめる読書メモを作る

・人に説明する

・書評アプリやSNSへの投稿

実践型の本では、やることを具体的に書いたり、やったことを振り返る時間を作るなど、実際の行動に移す仕組みが有効です。

知識型の本では、本から得た知識をまとめておくことで、別々の知識同士がナレッジ化し、新たな学びを得やすくなります。

読書メモや内容の人への説明、書評アプリやSNSへの投稿はどんな本にも有効。

実践型の本は実際の行動に移す仕組みづくりを、知識型の本では、本から得た知識をまとめ、別の知識とつながりやすくしておくとよい。

読書を習慣化するのはどうすれば良いのか

読書を習慣化できない人に共通するのは、読書のハードルを上げてしまっていることです。

読みやすい本を少しづつ読むことで、とにかく継続することがを目的とすることが大切です。

読みやすい本から入り、継続することが大事。

本の要約

本を読んでも、内容が頭に入らなかったり、読んだ効果を感じられない人は多いと思います。

本は人生を生きるうえで大きな武器になりますが、読んでインプットするだけでは、充分ではありません。

ただ読むだけでなく、本で得た知識により、行動、思考、習慣を変えていくことで、人生をより良くすることが可能です。

本を読んで役に立てるには、本の選び方、読み方、アウトプットの方法や読書の習慣化を通じて、適切な読書法を身に着ける必要があります。

本を選ぶ際に重要となるのは、目的を明確化して、本を選ぶことです。どのような目的を持つかによって、本の選び方は大きく変わってきます。以下のような3つの方針を持っておくと、本を選びやすくなります。

・成し遂げたい目標に必要な本を選ぶ→目標型選書

・悩みを解決するために必要な本を選ぶ→悩み解決型選書

・知識のレベルを上げる→知の体力型選書

目標を分解、細分化し、具体的に必要な知識やスキルを得るための本を選ぶのが、目標型選書、悩みを具体化し、ゴールを設定し、現状とゴールを埋めるための本を選ぶことが悩み解決型選書となります。

知の体力型選書はすぐに実践できる知識だけでなく、徐々に自分の考えや行動に影響を与える効果がるものです。自分の領域を広げ、自分の底力を高めることが可能になります。特におすすめとなる分野は、心理学、科学、哲学、歴史、経済学などです。

方針を決めたのちに、実際に本を選ぶときにも様々な方法がありますが、その本が自分にとってあたりがどうかは、現在の自分次第の部分があります。

どんなに名著とされていても、難解で理解できなければ最適な本とは言えず、今の自分に理解できる本=最適な本であるといえます。

読書をしていても、集中できなかったり、時間がかかりすぎてやめてしまうことも多くあります。

このような場合に有効なのが、効率読書です。効率読書とは、目的を定め、全体を把握したうえで、ピンポイントで繰り返し読み込む方法です。

選択と集中によって、本をすべて読むのではなく、必要な部分だけをピックアップして読むため、短時間で、より知識を頭に入れやすくなることが可能です。

一方で、効率性を維持するだけではない探求型読書も、筆者の洞察などから感銘を受けることで、すぐには役に立たないものの、学ぶを膨らませ、自分の中で知のネットワークを作ることが可能です。

探求型読書も目的を定めるという部分は変わりませんが、一章ごとに深く読み込み、メモを作ったりしながら、進めていくことで深い学びを得ることが可能です。

また、本から学んだ具体的な内容を抽象化したり、抽象的な内容を具体化して自分事とすることができれば、知識の本質を抽出し、別の学びへと適用することも可能です。

また、集中力するためには環境の影響もとても大きいものです。スマホなど邪魔となるものを近くに置かないことや読む場所を変えたり、制限時間を設けるなどでも集中力を高めることができます。

本を読むだけで満足しないようにするには、アウトプットが有効です。アウトプットで学んだ知識を使うことで、記憶が定着したり、自分の身となり、資産となっていきます。

アウトプットにも適切な方法があり、読んだ内容を行動に移す実践型の本と知識を身に着けていく知識型の本があり、それぞれで適切なアウトプットの方法は異なります。

インプット=本を読む段階で、どのようにアウトプット法をするのかを決めておくことが、とても重要です。

要点や学び、気づきをまとめる読書メモは実践型、知識型どちらにも有効です。本の内容を構造化したり、要点を図解するとさらに有効度は高まります。

メモという形ではなく、人に説明したり、書評アプリ、SNSへの投稿なども、どのような本にも有効です。

実践型の本では、やることを具体的に書いたり、やったことを振り返る時間を作るなど、実際の行動に移す仕組みを作ることが必要です。

知識型の本では、本から得た知識をまとめておくことで、別々の知識同士がナレッジ化し、新たな学びを得やすくなります。

読書を習慣化できない人に共通するのは、読書のハードルを上げてしまっていることです。まずは読みやすい本を少しづつ読むことから始め、とにかく継続することを目的とすることが大事です。

読書は自由なものですが、それゆえに何をどうしたらよいか迷ってしまうこともあります。読書術を知ることで本とうまく付き合っていきやすくすることができるようになります。

コメント