本の要点

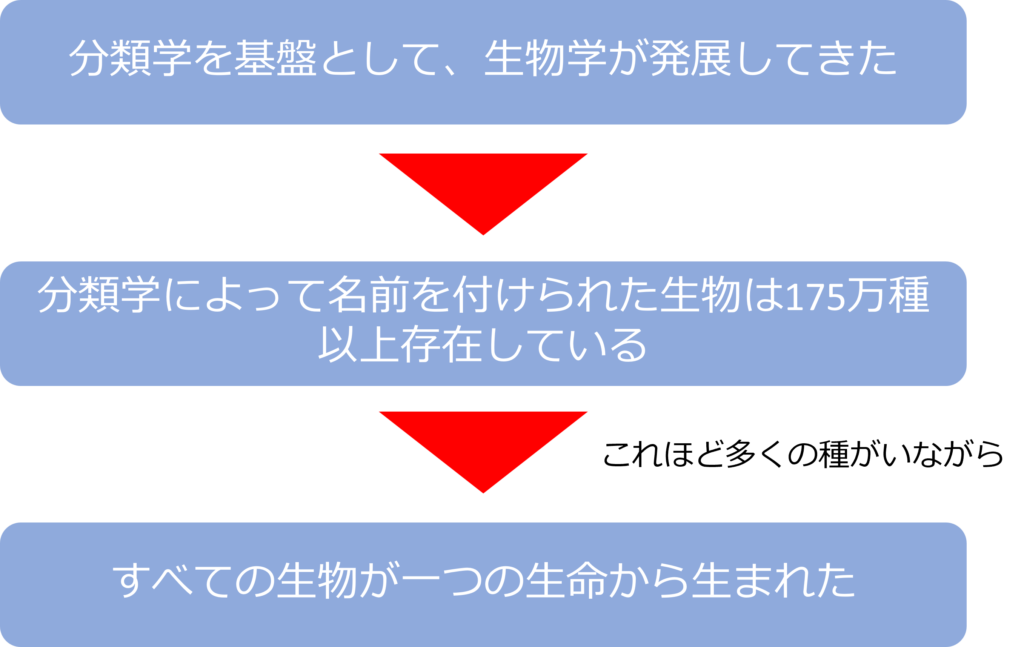

地球上の生物は名前が付けられたけでも、175万種以上の種が確認されています。

驚くべきことは、これほどの多くの種が存在しながら、すべての生き物が一つの生命から生まれたことです。

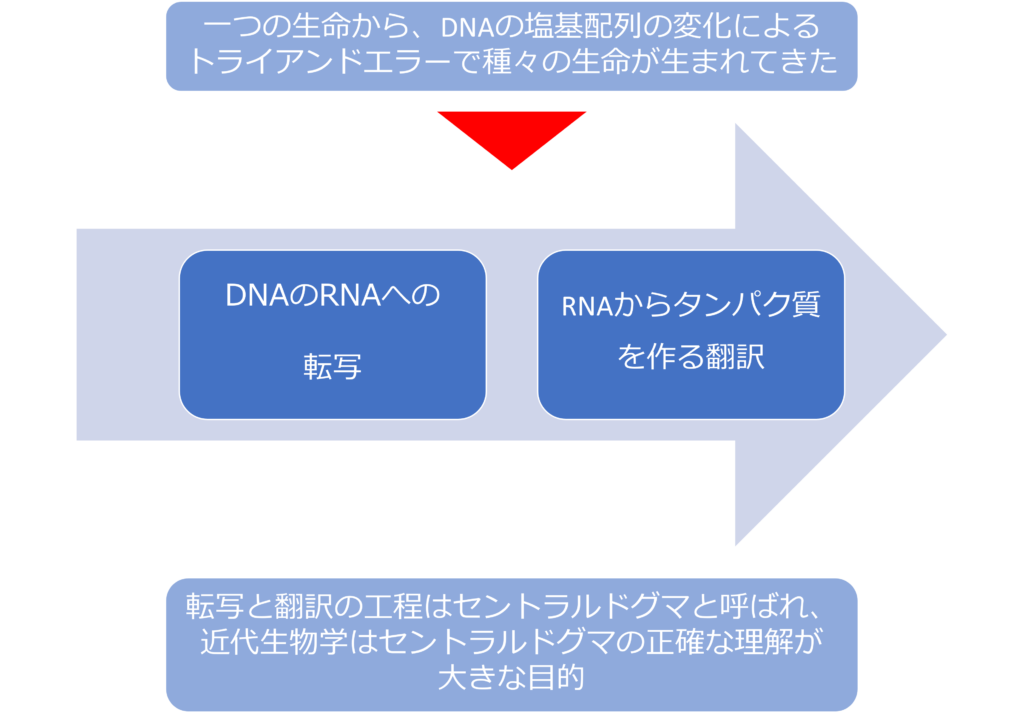

一つの生命からDNAの塩基配列の変化によるトライアンドエラーで様々な生命が生まれきました。DNAからRNAが「転写」され、RNAをもとにタンパク質が作られる「翻訳」の工程はセントラルドグマと呼ばれ、近代生物学の大きな目的はセントラルドグマの正確な理解にありました。

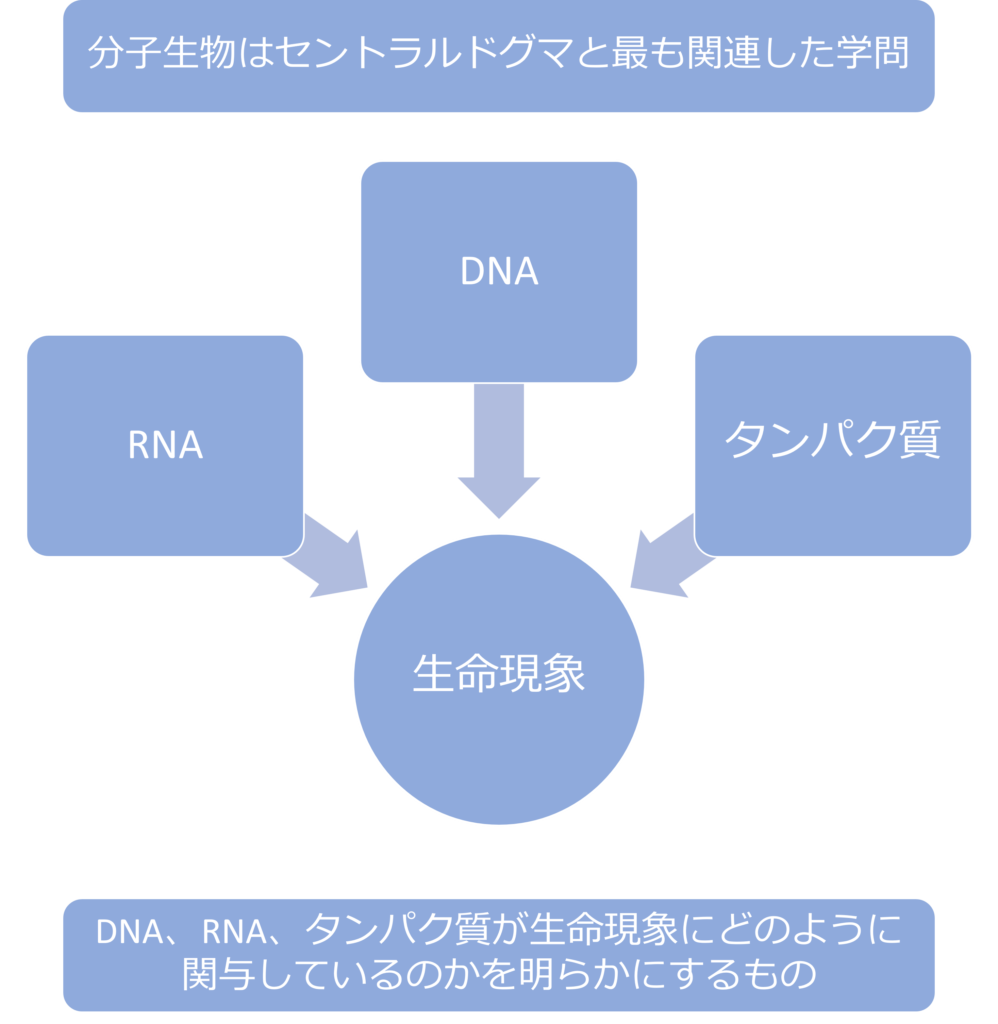

分子生物学は中でもセントラルドグマとの関連が深い学問で、DNA、RNA、タンパク質が生命現象にどのように関与しているのかを明らかにするものです。

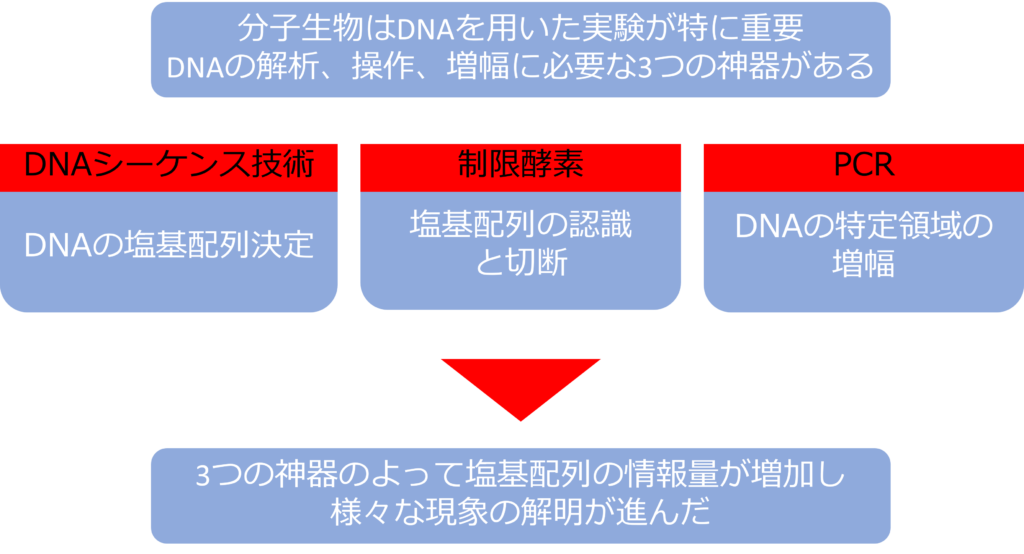

分子生物学では、DNAを利用した実験が特に重要で、

DNAの塩基配列を決定する「DNAシーケンス技術」

塩基配列の認識と切断が可能な「制限酵素」

特定領域を増幅できる「PCR」

の3つの神器で大きく発展し、21世紀に入るとiPS細胞の発見、遺伝子編集技術クリスパーキャス9、mRNAワクチンを生み出す原動力となっていきました。

環境保護に対しても、分子生物学は大きな力を発揮します。

持続可能性を高めるために、SDGsが注目されていますが、人間が他の生命に対し優勢であり、自然を管理し、経済発展の資源と捉えているという点で違和感があります。

本来あるべき姿は人類を他の生物よりも優勢なものとせず、すべての生物種の持続可能性を模索することです。

その解決策となりうるのが微生物の利用です。分子生物学によって微生物の持つ機能を高めることで、様々な問題を解決できる可能性が示唆されています。

今後、技術の進歩がさらに進み、SFでしかなかった未来が実現していく中で、分子生物学は極端な未来を想像しつつも、それに立ち向かい、より良い未来を築くための手助けとすることができるものです。

この本や記事で分かること

・生物学はどのように発展してきたのか

・分子生物学とは何か、なぜ重要なのか

・分子生物学の応用でどんな社会が実現するのか

生物学はどのように発展してきたのか

生物学は種を分類する分類学を基盤として発展してきました。

生物学の発見で、驚くべきことはすべての生物が一つの生命から生まれたことです。

すべての生物にはどんな共通点があるのか

一つの生命から生まれた生物はDNAの塩基配列の変化というトライアンドエラーによって、種々の生命へと進化していきました。DNAからRNAへの「転写」とRNAからタンパク質を作る「翻訳」はセントラルドグマとよばれ、近代生物学はセントラルドグマの正確な理解を大きな目的としてきました。

分子生物学とは何か

分子生物学はセントラルドグマと最も関連の深い学問であり、

DNA、RNA、タンパク質が生命現象にどのように関与しているのかを明らかにするものです。

分子生物学はどんな要因で進化してきたのか

分子生物学では、DNAを利用した実験がとても重要です。

DNAの塩基配列を決定する「DNAシーケンス技術」

塩基配列の認識と切断が可能な「制限酵素」

特定領域を増幅できる「PCR」

の3つは種の神器と呼ばれ、これらの進化で、様々な生命現象の解明が進んできました。

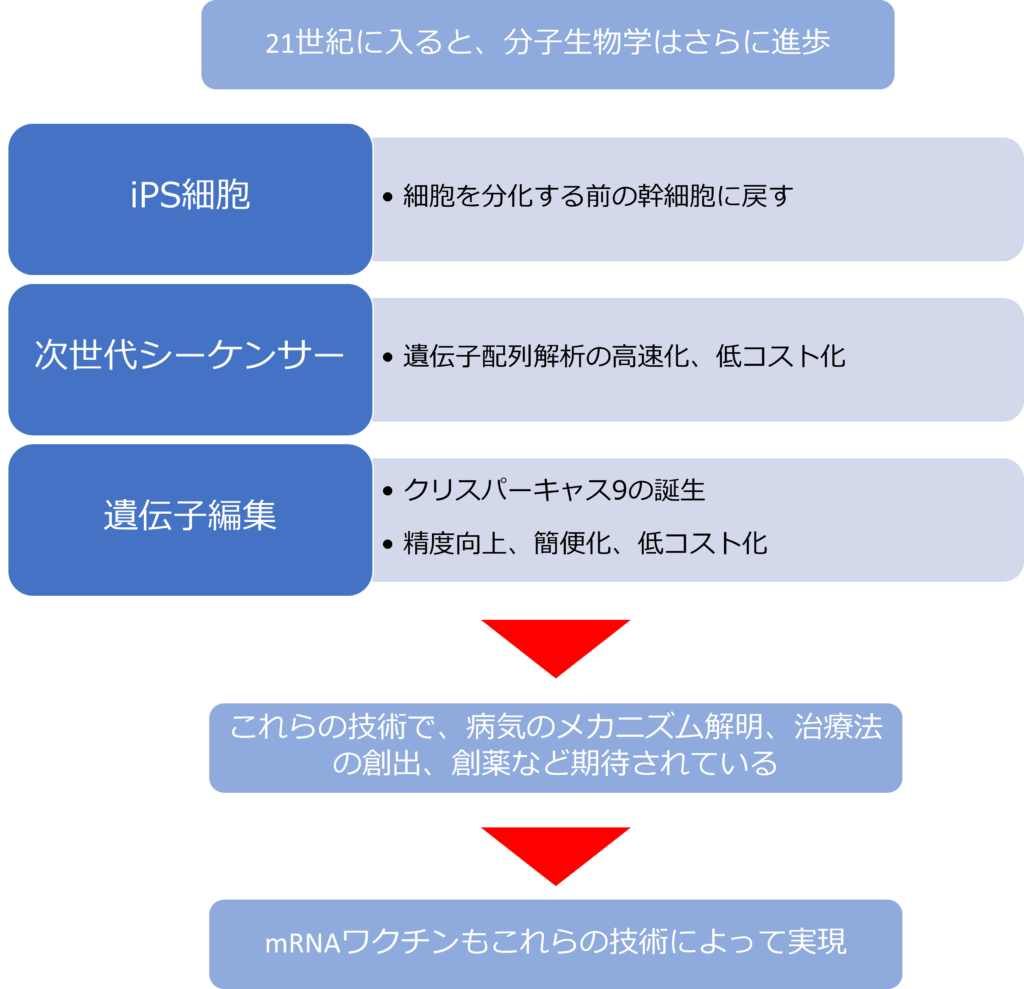

21世紀の分子生物学はどのように進歩しているのか

近年の分子生物学はiPSなどの幹細胞、遺伝子配列解析の高速、低コスト化、さらにはクリスパーキャス9などの遺伝子編集の精度向上、簡便化など大きな進歩を見せています。

これらの進歩で、病気のメカニズム解明、治療法の創出、創薬への応用などが期待されています。

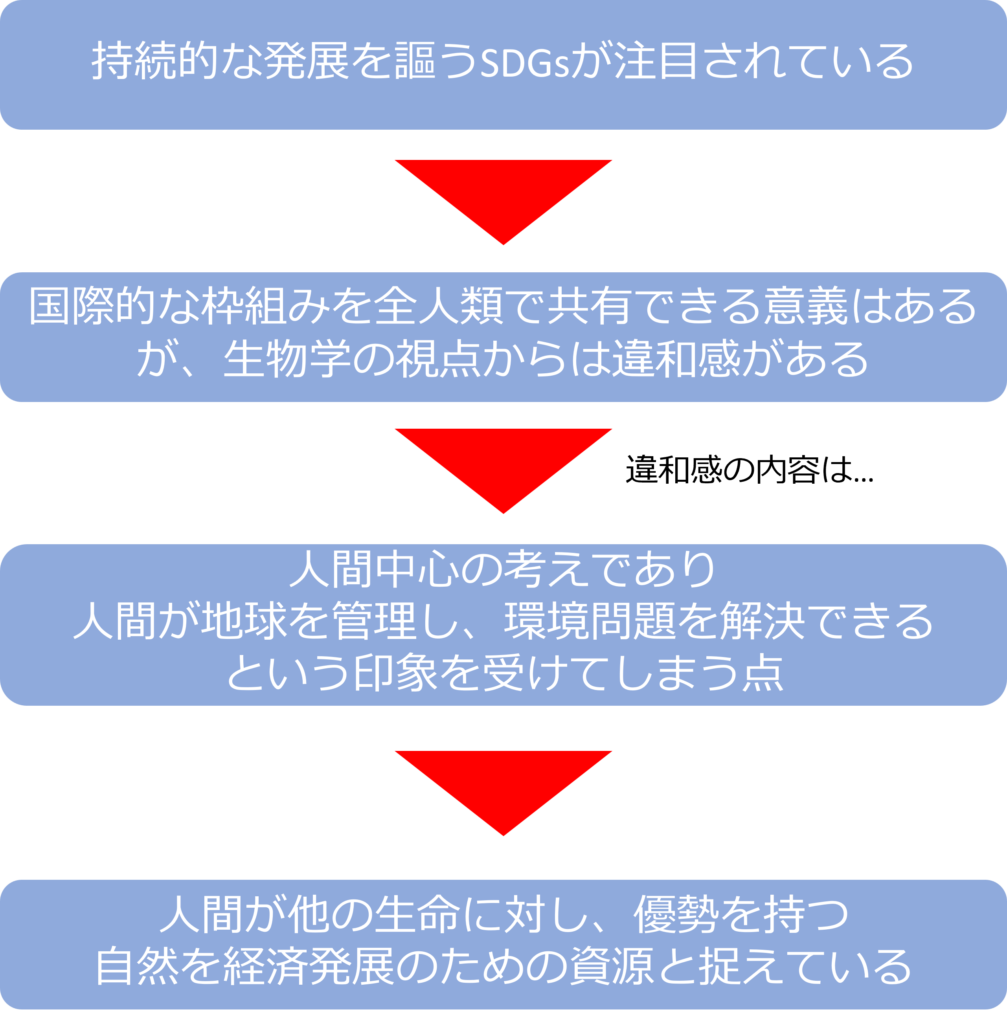

SDGsに感じる違和感は何か

SDGsは全人類が問題を共有できるという意義がありますが、人間中心の考えであり、人間が他の生命に対し、優勢であり自然を管理し、経済発展の資源と捉えているという点で違和感があります。

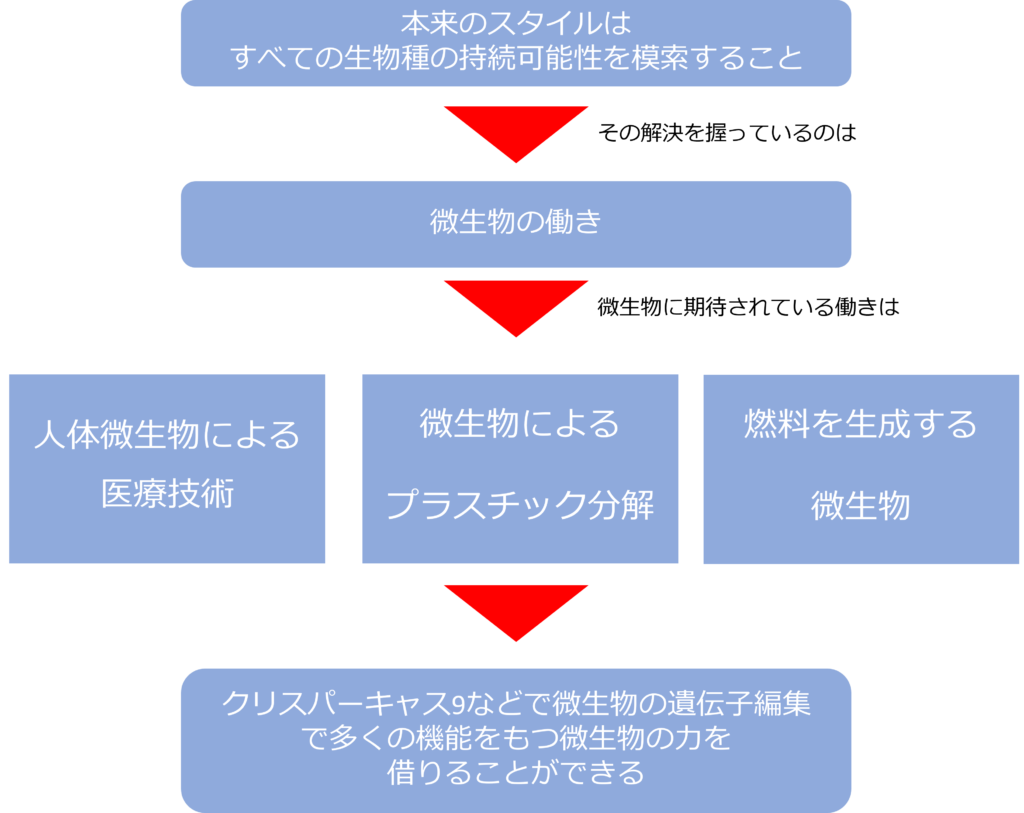

環境保護はどうあるべきなのか

本来あるべき姿は人類を他の生物よりも優勢なものとせず、すべての生物種の持続可能性を模索することです。

その解決策となりうるのは微生物の働きです。

医療への応用、プラスチックの分解、燃料の生成など様々な働きをもつ微生物が注目されています。これらの機能を遺伝子編集でさらに高めることも期待されています。

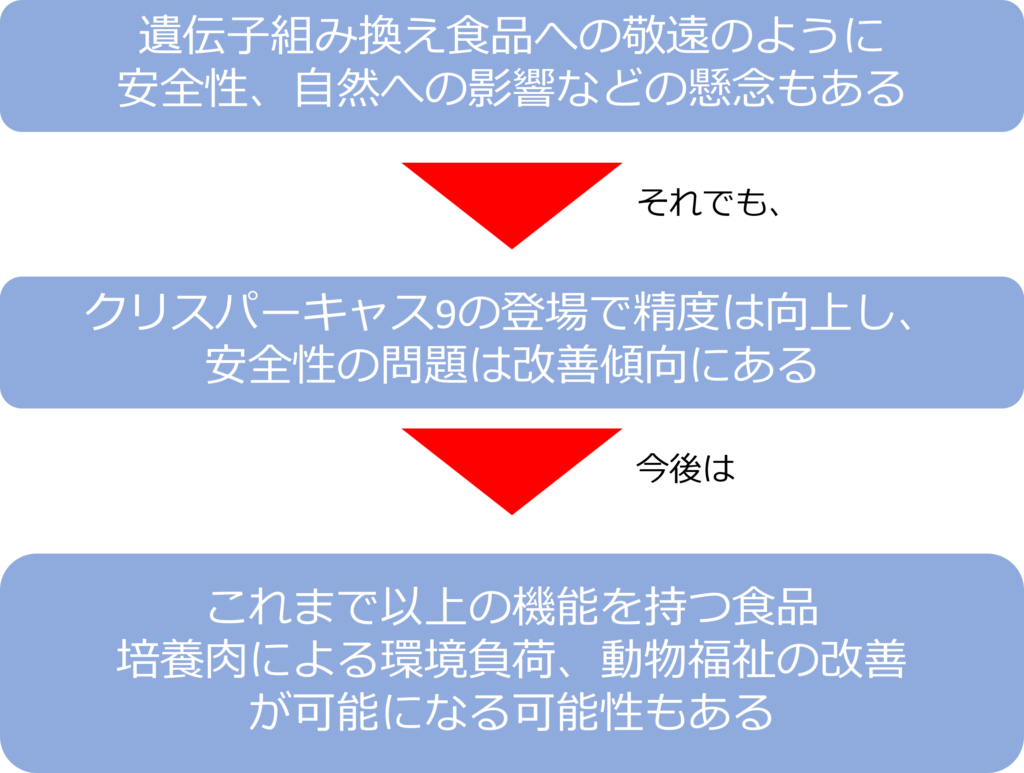

遺伝子編集の食への利用にどう向き合うべきか

遺伝子編集の食への利用は遺伝子組換えへの敬遠と同じような懸念があるものですが、安全性の問題は改善しつつあります。

機能性食品、環境保護などに大きな力を発揮する可能性があることも理解しておくべきです。

医療分野で遺伝子編集はどう利用されるのか

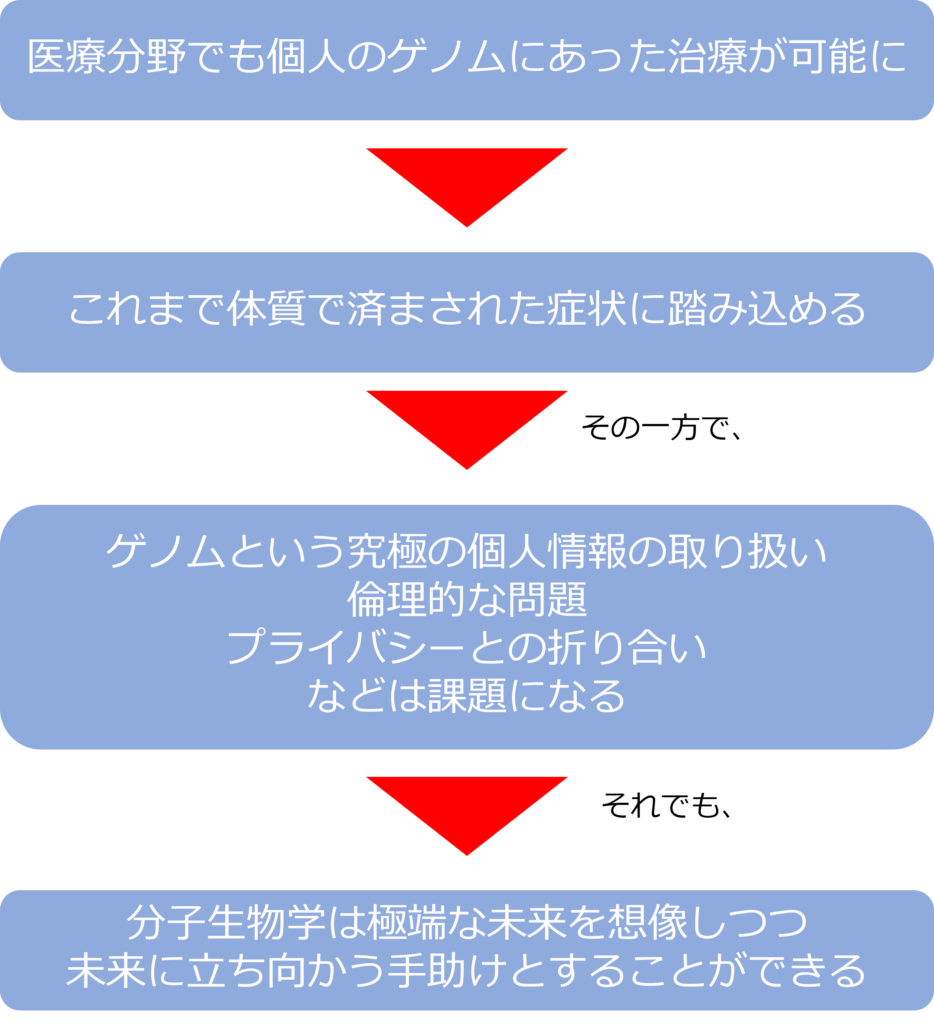

ゲノムの解析が容易になったことで、個々のゲノムに合った治療が可能になれば、これまで体質で済まされていた症状に踏み込んだ治療が可能になります。

その一方で、ゲノムという究極の個人情報をどう扱うのか、倫理的、プライバシーの問題とどう折り合いを付けるのかが課題となることが予測されます。

それでも、分子生物学は未来に立ち向かうための手助けとすることができるものです。

本の要約

生物学は、生き抜くためや安全のため、生活を豊かにするために、生物を見分けて名前を付ける分類学から始まりました。

分類学は現在では、軽視されがちですが、生物の多様性を把握し、その特徴や感性を理解するためにも重要な役割を果たしています。

様々な応用分野や進化生物学や生物多様性の研究においても、分類学はその基盤となっています。

分類学によって名前の付けられた生物は175万種に昇り、未知の生物も多く存在しています。これほど多くの種がいながら、生命の進化はたった一つの生命から始まっています。

一つの生命から生まれ、DNAの塩基配列の変化によって様々なトライアンドエラーを繰り返し、様々な生命が生まれてきています。

遺伝情報を持つDNAがコピーされ、RNAとなる「転写」とRNAの情報をもとにタンパク質がつくられる「翻訳」はセントラルドグマと呼ばれ、生物学の中でも特に重要であり、セントラルドグマの正確な理解が近代生物学の主流な研究内容になっています。

分子生物学はセントラルドグマと最も関連した生物学の学問であり、DNA、RNA、タンパク質などの物質が生命現象にどのように関与しているのかを明らかにしようとするものです。

分子生物学では、DNAの解析、操作、増幅を行い、DNAを用いた実験を行うことが特に重視されています。DNAの解析、操作、増幅は以下の3種の神器で行われます。

DNAシーケンス技術:DNAの塩基配列を決定する

制限酵素:特定の塩基配列を認識し、その位置でDNAを切断する

PCR:特定領域のDNAを増幅させる

これらの技術の進化によって、塩基配列の情報量が飛躍的に増加し、様々な現象の解明を進めることができるようになっています。

21世紀に入ると、分子生物学はさらなる進歩を実現しています。

・iPS細胞などの幹細胞技術(細胞を分化が生じる前の幹細胞に再プログラミングする)

・次世代シーケンサーによる塩基配列解析の高速化、低コスト化

・クリスパーキャス9による遺伝子組換えの精度向上、簡便化、低コスト化

これらの技術によって、様々な病気のメカニズム解明や治療法の創出、創薬などが行われることが期待されえています。

コロナで話題になったmRNAワクチンも大きな発見です。これまでのワクチンは弱体化、不活化したウイルスを体内に注入し、免疫系がウイルスを認識、記憶することで対応していました。

RNAワクチンはmRNAを注入し、人体の細胞内でワクチンに当たる成分が合成させるものです。技術的な難易度は高いものの、迅速な設計、生産が可能になるという利点があります。

環境問題に対応するため、持続的な発展を謳ったSDGsには社会的、経済的を解決するための国際的な枠組みを全人類が共有できるという意義があるものの、生物学の視点からは違和感もあります。

人間が中心の考えになっており、人間が地球を管理し、環境問題を解決できるというような印象を受けてしまいます。

人類が他の生命体に対して、優位性をもって対応するという姿勢はおこがましいものであり、自然を人間の生活を改善し、経済発展の資源と捉えているような言い回しもあります。

人間を含むすべての生物種の持続可能性を模索していくことがあるべきスタイルであり、その解決を握っているのは微生物です。

・人体の微生物の利用した医療の発展

・バイオエタノールなどの燃料を生成する微生物

・微生物によるプラスチックの分解

クリスパーキャス9などで微生物の遺伝子編集が行うことができれば、多くの機能をもつ微生物の力を借りることができます。

今後の多くの技術の進歩のために、遺伝子編集が欠かすことができません。

一方で、安全性、自然への影響などから遺伝子組み換え食品が敬遠されることも多くあります。また遺伝子組み換え食品の開発、販売を行う大企業が独占的な市場を作だすことへの懸念も遺伝子組み換え食品の懸念となっています。

それでも、クリスパーキャス9の登場でこれまで以上の精度での遺伝子編集が可能になったことで、予期しない変異による安全性の問題は改善しています。

また、これまで以上の機能を持った食品や培養肉のように従来技術の問題点(環境負荷、動物福祉)を解決できる技術が生まれる可能性も持っています。

医療分野では、iPS細胞などの幹細胞療法、人工臓器、RNAによる創薬などへの応用が期待されています。

また、ゲノムの解析が容易になれば、ゲノムを解析し、その情報を活用した病気の診断、治療が行われれるようになります。ゲノム医療はこれまで体質で済まされていた症状に大きく踏み込むことが可能になります。

一方で、ゲノムという個人情報をどう扱うのか、倫理的な問題やプライバシーとどう折り合いをつけるのかなどが大きな課題となることが予測されます。

今後、技術の進歩がさらに進み、SFでしかなかった未来が実現していく日も遠くありません。分子生物学は極端な未来を想像しつつも、それに立ち向かい、より良い未来を築くための手助けとすることができるものです。

コメント