本の要点

宇宙は私たちの文化に大きく影響し、科学の進歩を後押しするものでもありました。

宇宙開発が激化し、宇宙への進出が進んだことで、我々の宇宙観は変化し、宇宙が地球の地政学の領域に入りつつあります。

しかし、宇宙を平和的に利用するような世界的な枠組みは不足しており、宇宙開発や軍事力を規制するようなルールは確立されていません。

このままルールが確立されなければ、実際に武力による衝突が起きる可能性も否定できません。

宇宙開発は冷戦期にミサイル技術の延長としての側面や単純に技術力の優劣を目指すことで大きく発展してきました。

その頂点がアポロ11号による月面着陸でした。その後冷戦の終結もあり、月への興味はやや薄くなっていきました。

しかし、現在では月に豊富な希少素材がある可能性があることやさらに遠い惑星への中継地点としての月の有用性から多くの国が月への進出や月面基地の計画を進めています。

他にも軍事衛星の配備も増加しており、宇宙が共有地であるという概念は消えつつあります。現行の宇宙条約は時代遅れであり、現状にそぐわず曖昧な部分も多くあります。

素早いルール作りを行わなければ、地上での争いが起きしまう可能性もあります。

現在の宇宙開開発におけるビック3がアメリカ、中国、ロシアの3か国です。ロシアの影響が小さくなるかわりに中国は目覚ましい進歩を見せています。

また、中国はアフリカなどにも積極的に進出し、影響力を高めることにも力を入れています。

現状では、技術力、軍事力ともにアメリカが優位ですが、加速する中国を懸念はしており、月面への軍事基地建設を含め様々なプロジェクトを進行させています。

ルールのない中で過剰な競争が起きれば、地上の米中対立が宇宙にも広がる可能性があります。我々は宇宙が全世界にわたるものであることを改めて考え、そこから得られる利益や損失をすべての国で分かち合う工夫が必要です。

一方で、冷戦期でも宇宙では米ソが協力し、冷戦終結につながる一因となった面があることも事実です。

人類の歴史を振り返ると共通の人間性を認識し、自分たちが得たものを他の人たちに分け合うことは難しく感じますが、宇宙に飛び出すことは、共通の人間性を認識させる可能性も持っています。

この本や記事で分かること

・なぜ、宇宙開発が重要なのか

・宇宙開発競争の問題点は何か

・各国の宇宙競争の現状とどのようなルール作りが必要なのか

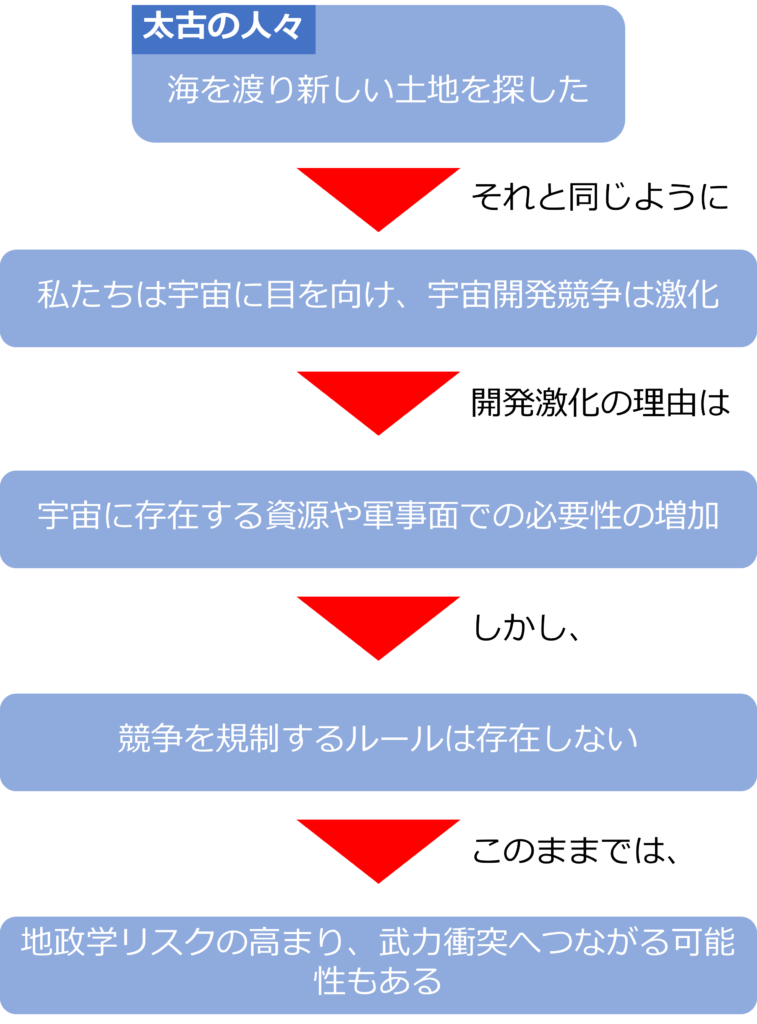

宇宙開発の現状は何か

宇宙の資源や軍事面での必要性から宇宙開発が激化しています。

しかし、宇宙での世界共通のルールはなく、このままでは、地政学リスクが高まり、武力衝突へつながる可能性もあります。

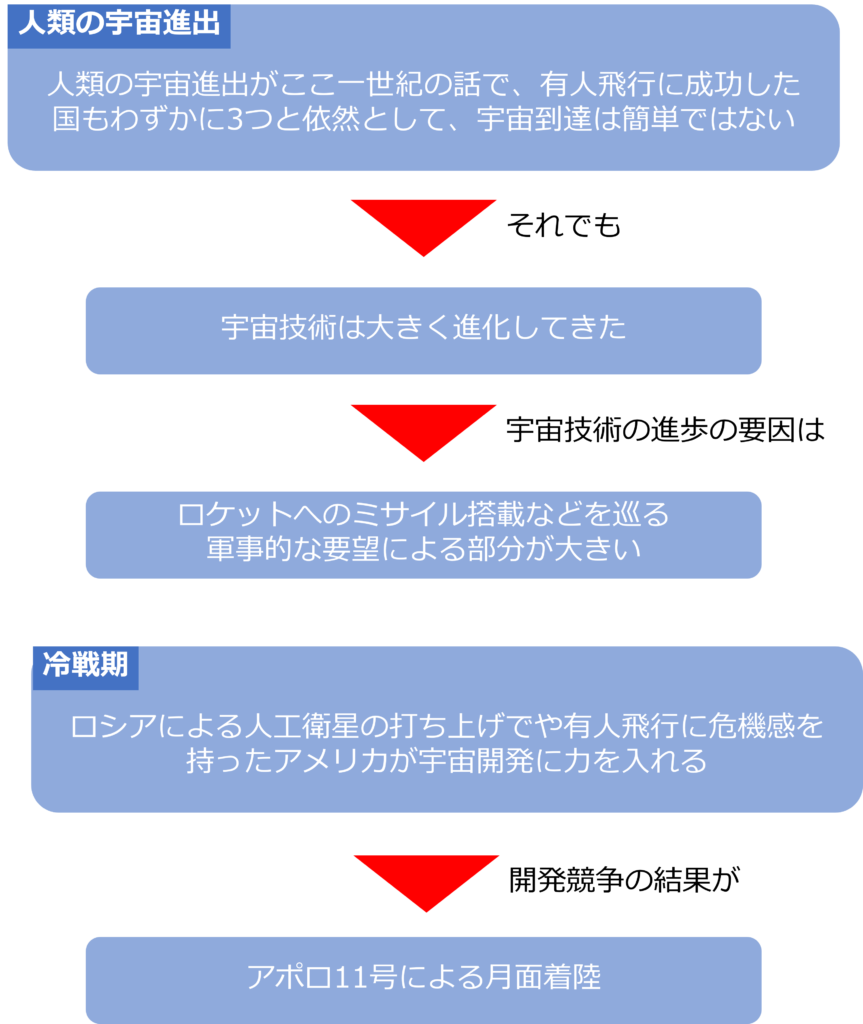

宇宙技術はどのように発展してきたのか

宇宙技術の進歩はロケットへのミサイル搭載など軍事面での要望から進んできました。特に冷戦での米ソの対立と互いの危機感は宇宙開発競争を招きました。

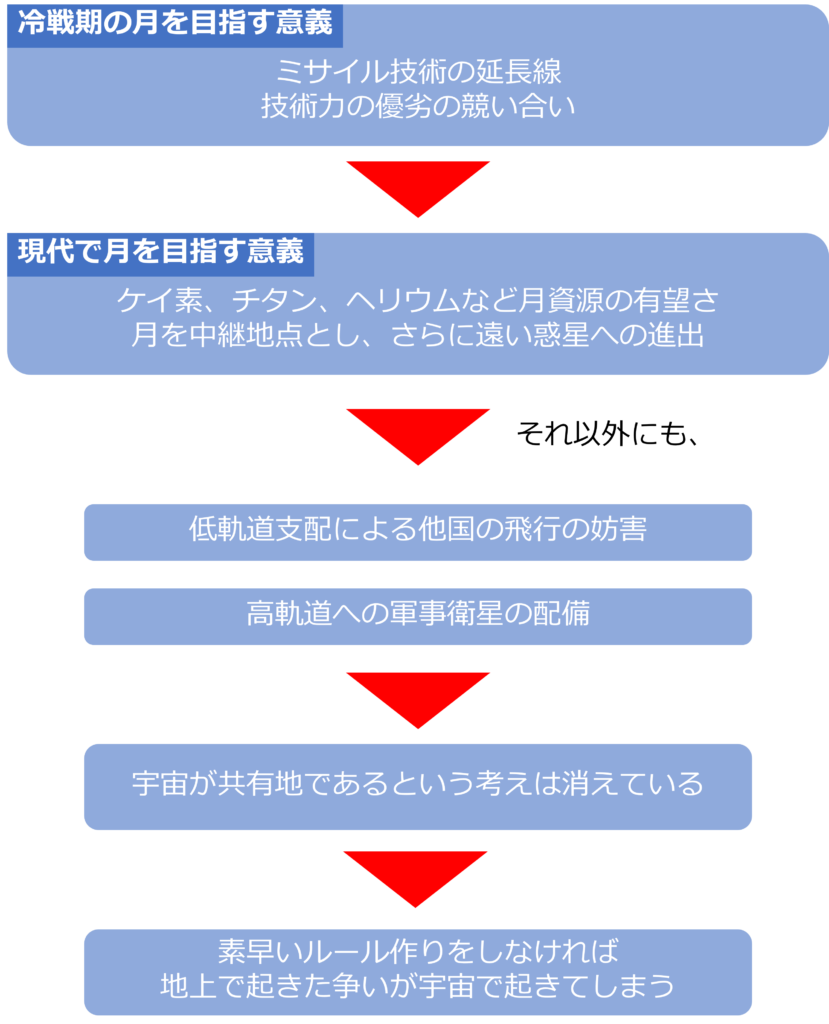

その後、宇宙開発はどのように捉えられてきたのか

アポロ11号による月面着陸後、月を目指す動きは縮小してきました。しかし現在では、月に有望な資源があることから再び月を目指す動きがみられています。

また、技術の進歩による宇宙空間の軍事的な重要性が増し、各国の進出が続き、宇宙が共有地であるという考えが消えはじめています。

素早いルール作りを行い、地上で起きた争いを宇宙で再現しないことが求められます。

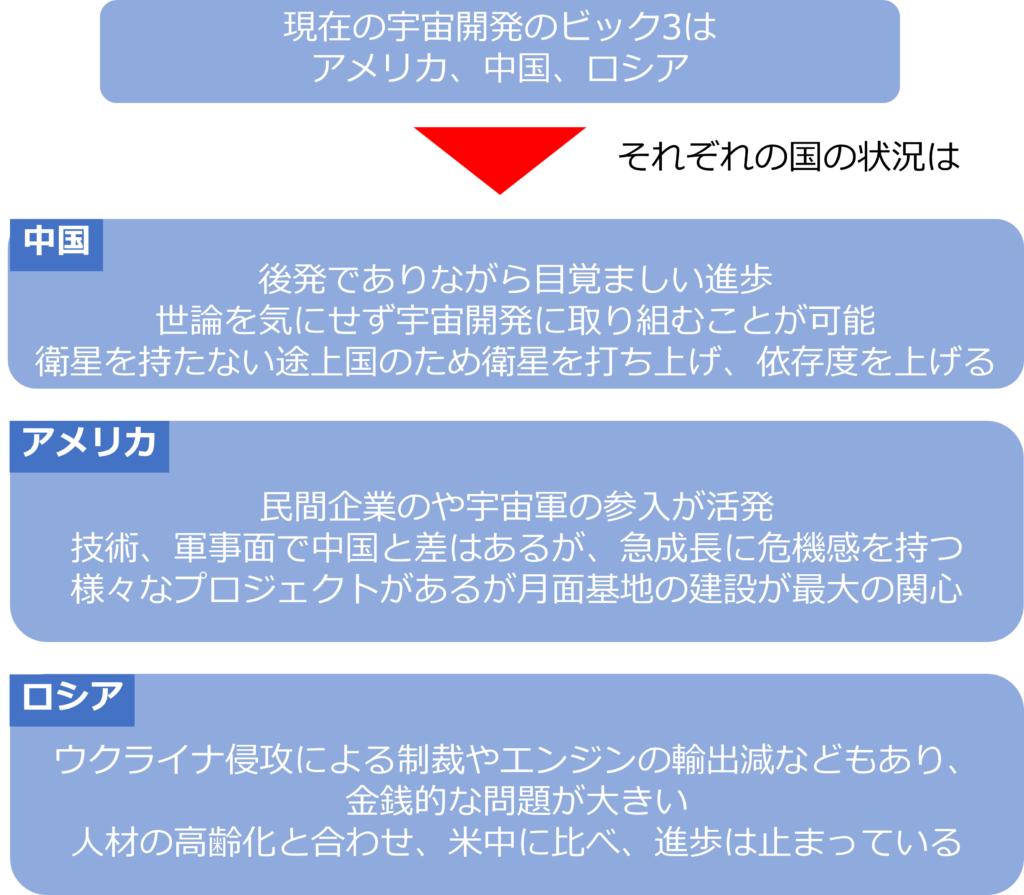

宇宙開発をリードしている国はどこか

現在の宇宙開発はアメリカ、中国、ロシアのビック3によって牽引されています。

中国は後発でありながら、目覚ましい進歩をし、途上国ように自国の衛星を打ち上げるなどの動きも積極的です。

アメリカは民間企業の参入も多く、いまだに中国との差を保っていますが、急成長に危機感をもっています。

ロシアが金銭面での問題や人材の高齢化があり、進歩を止まっています。

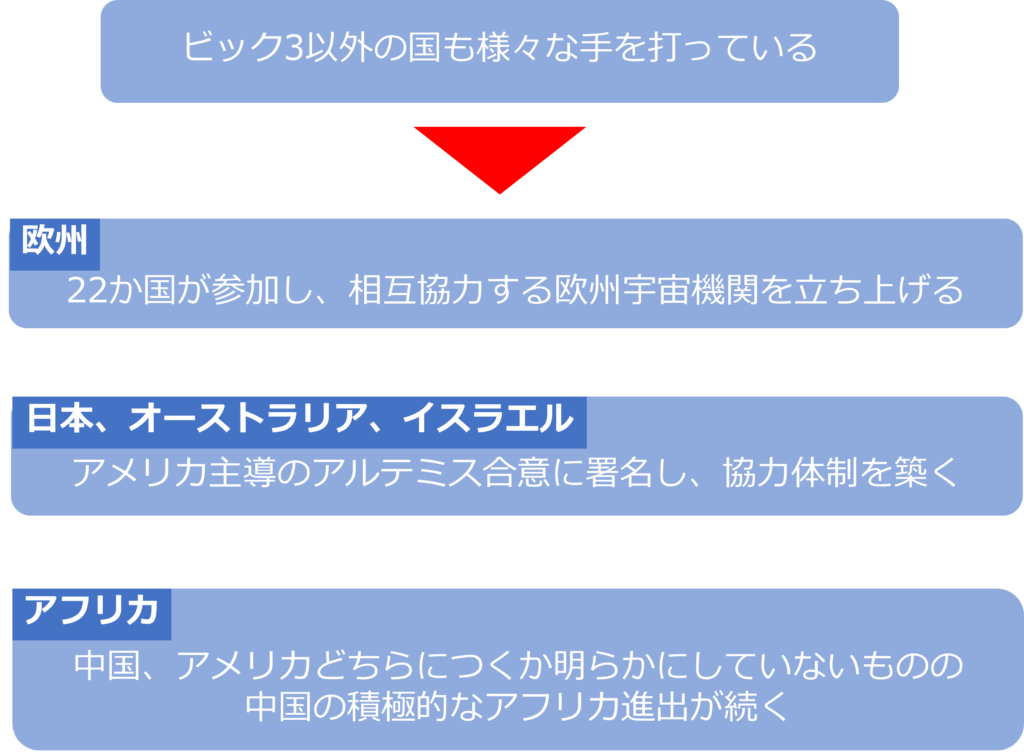

ビック3以外の国はどのような姿勢なのか

欧州は欧州宇宙機関を立ち上げ、ビック3に対抗しています。日本、オーストラリア、イスラエルなどはアメリカ主導のアルテミス合意に署名し、協力体制を築いています。

アフリカは米中どちらにつくか明らかにしていませんが、中国の積極的なアフリカ進出は続いています。

今後、宇宙開発はどのように変化していくのか

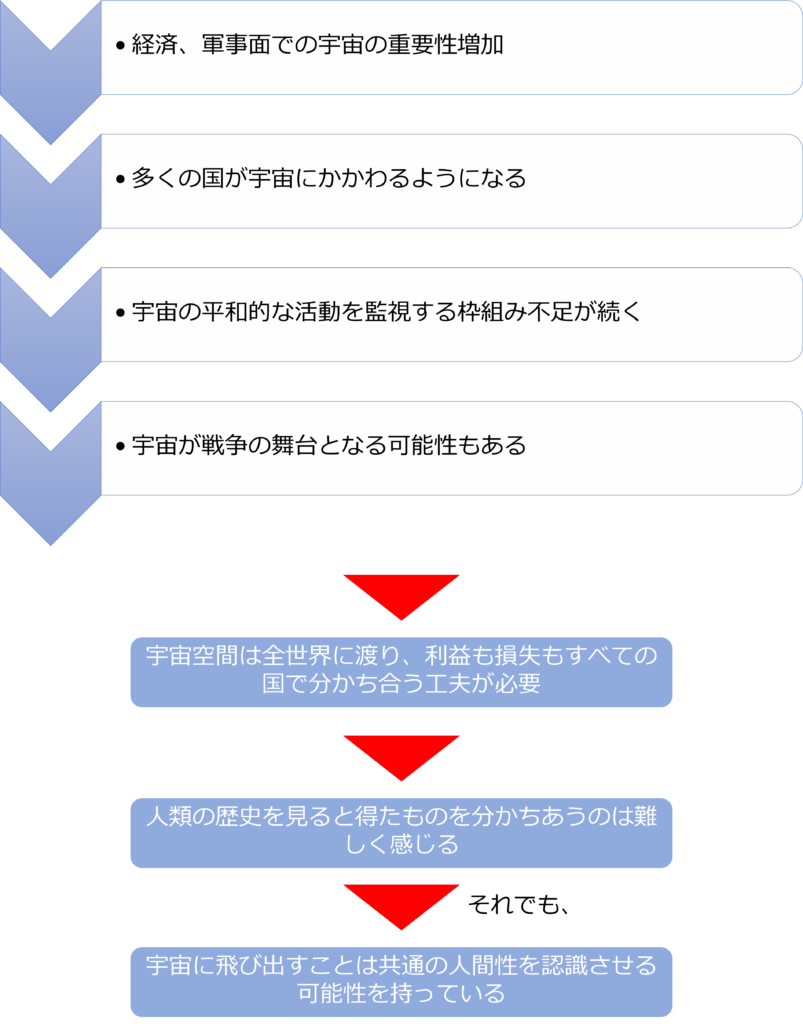

軍事面、経済面で宇宙の重要性が増し、多くの国が関わる中でルール作りがないままでは、戦争にまで発展する可能性があります。

人の歴史を見ると、得られたものを分け合うことは難しく感じてしまいますが、宇宙に飛び出すことで共通の人間性を認識することができる可能背も秘めています。

本の要約

太古の人々が海を渡り新しい土地を探したように、私たちの目は今、宇宙に向いており、宇宙開発の競争は激化しています。

宇宙は私たちの文化に影響を与え、科学の進歩を後押ししてきました。宇宙観はさらに変化し、進出が進むにつれ、宇宙が地球の地政学の領域に入りつつあります。

宇宙開発が競争に値するチャンスや宇宙に資源があることが明らかになり、競争が激化しています。戦略上の重要なポイントにもなりつつある宇宙ですが、その競争を規制するルールは確立できていません。

ルールが確立できていない状況が続けば、地政学リスクは高まり、実際に武力による衝突が起こる可能性も否定できません。

私たちが宇宙に到達したのはわずか1世紀ほど前のことです。人間をロケットに乗せて宇宙に打ち上げることに成功した国が3か国に留まるなど、依然として宇宙への到達は簡単なものではありませんが、1世紀の間に宇宙技術は大きく進歩してきました。

ロケットや衛星技術は軍事的な要望から開発が激化してきた面があります。特に冷戦時、ソ連がスプートニク1号での地球を周回やガガーリンによる有人飛行に初めて成功すると、ロケットへのミサイル搭載が可能になり、アメリカは大きな危機感を抱き、NASAを中心に宇宙技術の開発に力を入れ、ソ連に対抗していきます。

この開発競争が最終的にアポロ11号による月への人類へと到達へと繋がっていきました。

冷戦当時はミサイル技術の延長が宇宙開発であったことと単純に技術力の優劣を競う意味から月を目指していましたが、現在は他の意味も持つようになっています。

月にはケイ素やチタン、レアアース、ヘリウムなどの有用な希少素材がある可能性があることや月よりもさらに遠い惑星への中継地点としての有望さから多くの国が再び月への進出を検討し始めています。

また、地球に近い低軌道を支配することで、さらに高い領域へ他国が飛行することを阻止したり、さらに高い領域に軍事衛星を配備し、衛星や宇宙船の打ち落としを可能にしておくことも検討されています。

GPSなど宇宙拠点の通信システムへの依存度が高くなれば、破壊されたときの影響度もとても大きなものになります。

宇宙が世界の共有地であるという考え方は消えようとしており、素早いルール作りをしなければ、地上で繰り広げられたような争いが宇宙でも起きてしまう可能性があります。

現状の宇宙条約は古く、時代遅れで現在の状況に当てはめるには、曖昧な部分が多くあります。また、アルテミス合意にように月面活動に関する最新の指針を示したものもありますが、加入国の少なさなど課題も多く見られます。

現在の宇宙開開発におけるビック3がアメリカ、中国、ロシアの3か国です。

中国は未来に向けた計画に宇宙が欠かせないものであり、中国が世界で指導的役割を担うべきと信じているため、宇宙開発に注力し始めています。

アメリカやロシアと比較しても、後発でありながら目覚ましい進歩を見せています。今後もしばらくは人口の多さによる技術者の輩出数の多さもあり進歩していくことは間違いありません。

人工衛星も多数の打ち上げを検討しており、衛星を自国で打ち上げられない途上国へのサービス提供によって、様々な国をアメリカから引きはなす動きもみられています。

アメリカは、民間企業の参入が活発であり、軍事的な視点でも中国に差をつけていますが、加速する中国に危機感をもっており、様々なプロジェクトが進行しています。

新宇宙探査、レーザー通信システムなどもその一例ですが、最大の関心は月面への軍事基地建設に向けられています。

また、宇宙=NASAという図式だけでなく、宇宙軍の介入も増加傾向にあります。

現在、米中の対立が激化し、その影響は宇宙開発でも距離を置くことにつながっています。しかし、冷戦期においても米ソが宇宙で協力していた部分もあり、そのことが冷戦の終結につながった面もあります。月への回帰が米中の関係改善のきっかけとなる可能性も秘めています。

ロシアも宇宙での戦闘力強化を図ってはいますが、ウクライナ侵攻による制裁やロケットエンジンの輸出減少、ISSへの宇宙飛行士の送り届けサービスの減少などもあり金銭的にアメリカや中国に後れを取っている状態です。

人材の高齢化と合わさり、技術の進歩も米中に比べ、劣ってしまっている状態です。

他の地域もビック3に続くべく手を打っています。欧州宇宙機関は22か国が参加し、ヨーロッパ各国の相互協力につながっています。

他にも、日本、オーストラリア、イスラエルなどはアルテミス合意の署名国であり、アメリカと協力体制を築き上げています。

アフリカ諸国の多くは中国とアメリカのどちらにつくかの態度を明らかにしていませんが、中国は積極的な進出を進めています。

宇宙地政学の観点を計算に入れている宇宙に関連する同盟は欧州宇宙機関、アメリカ主導のアルテミス合意、中露月協定の3つであり、他の国はどこの同盟につくかを慎重に判断している段階です。

宇宙が経済や軍事面での重要性を増し、多くの国が宇宙にかかわるようになる中で、宇宙の平和的活動を監督する枠組は不足しています。

また、台頭する中国とアメリカの競争は地上、宇宙問わず戦争につながる可能性が指摘されています。

宇宙空間は全世界にわたるものであり、そこから得られる利益も損失もすべての国で分かち合う工夫が必要です。

人類の歴史を振り返ると、共通の人間性を認識し、自分たちが得たものを他の人たちに分け合うことは難しく感じます。

しかし、宇宙に飛び出すことは、共通の人間性を認識させる可能性も持っているものです。

コメント