本の要点

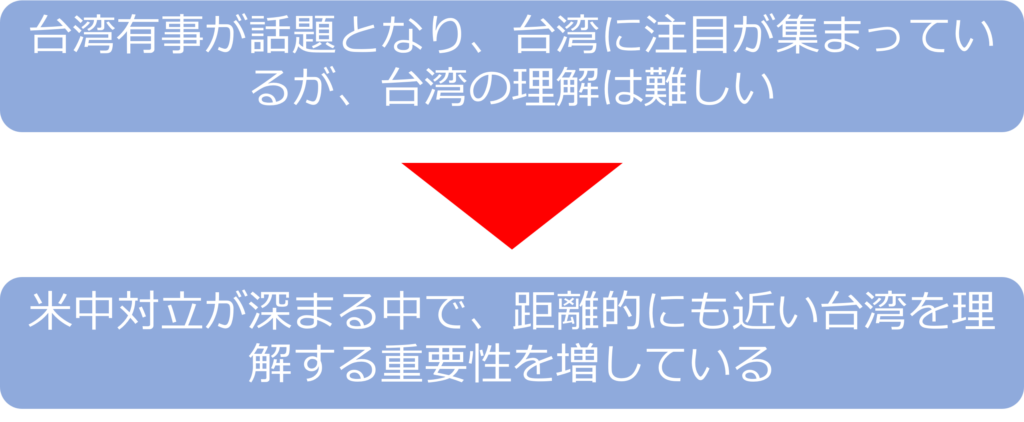

米中対立が深まる中で、台湾に注目が集まっていますが、台湾を理解することはとても難しいことです。

しかし、距離的にも近い台湾を理解し、日本がどのような行動をとるべきかを考えることは非常に重要なことです。

台湾がどのような歴史を持つのか、中国とどのような関係を築いてきたのかを知ることで、日本がどうすべきかを考えることができます。

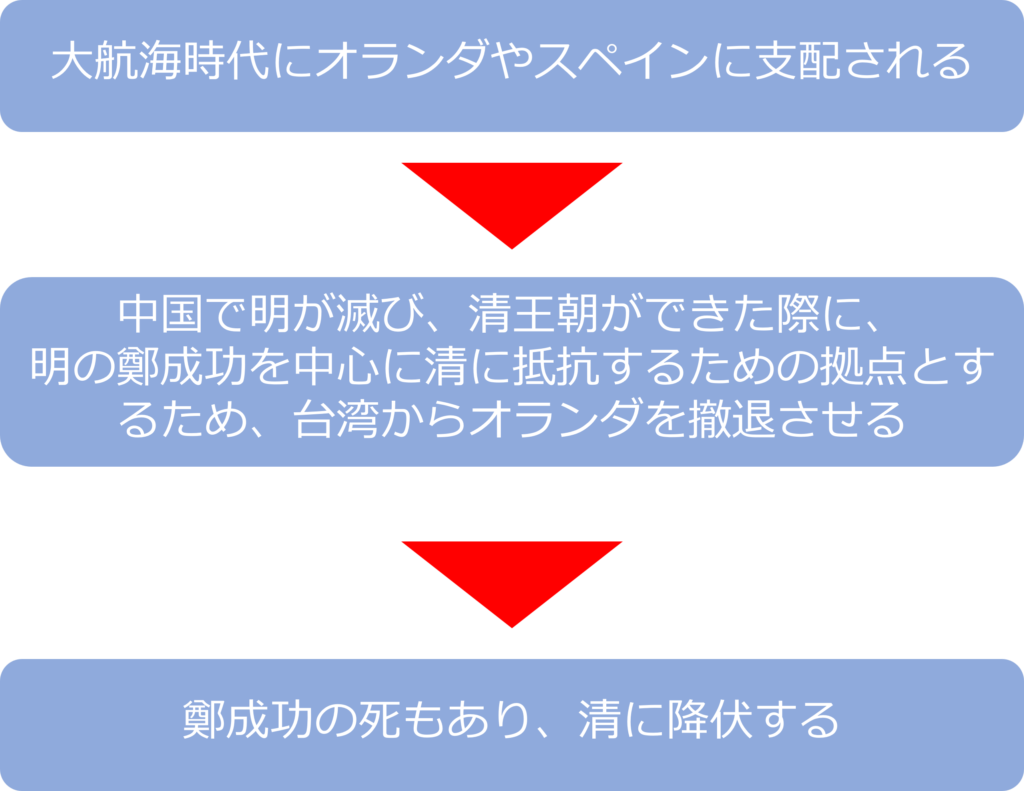

台湾は大航海時代にオランダやスペインに支配されるようになります。

その後、清王朝に滅ぼされた明の鄭成功がオランダを撤退させ、清への対抗の拠点としますが。鄭成功の死もあり、清に降伏します。

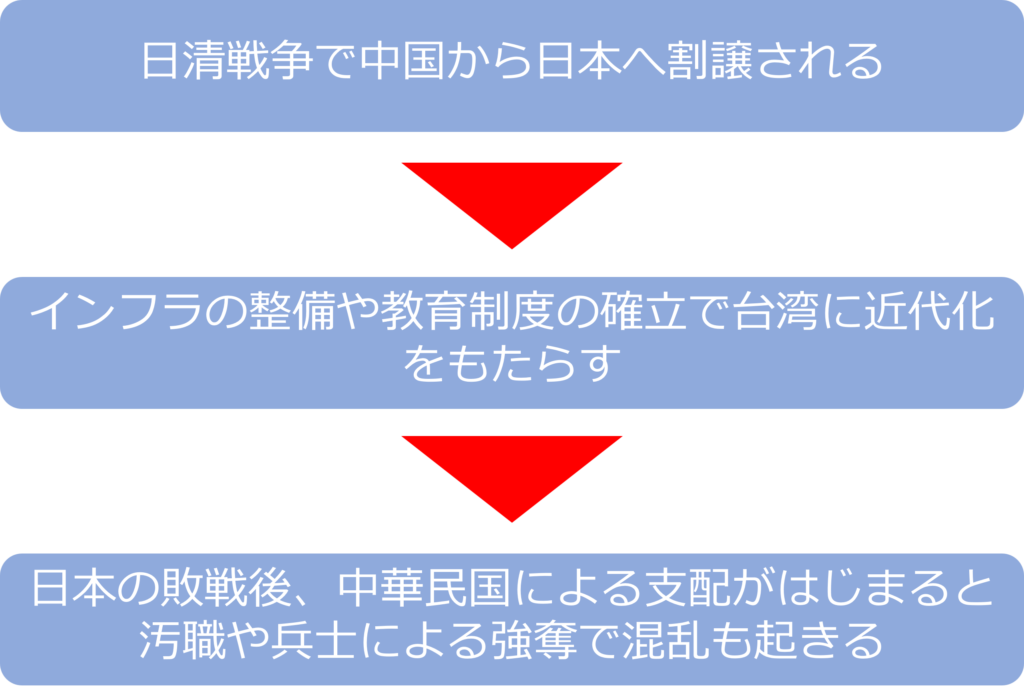

日清戦争で日本に割譲されると、インフラの整備や教育制度の確立で台湾に近代化をもたらします。

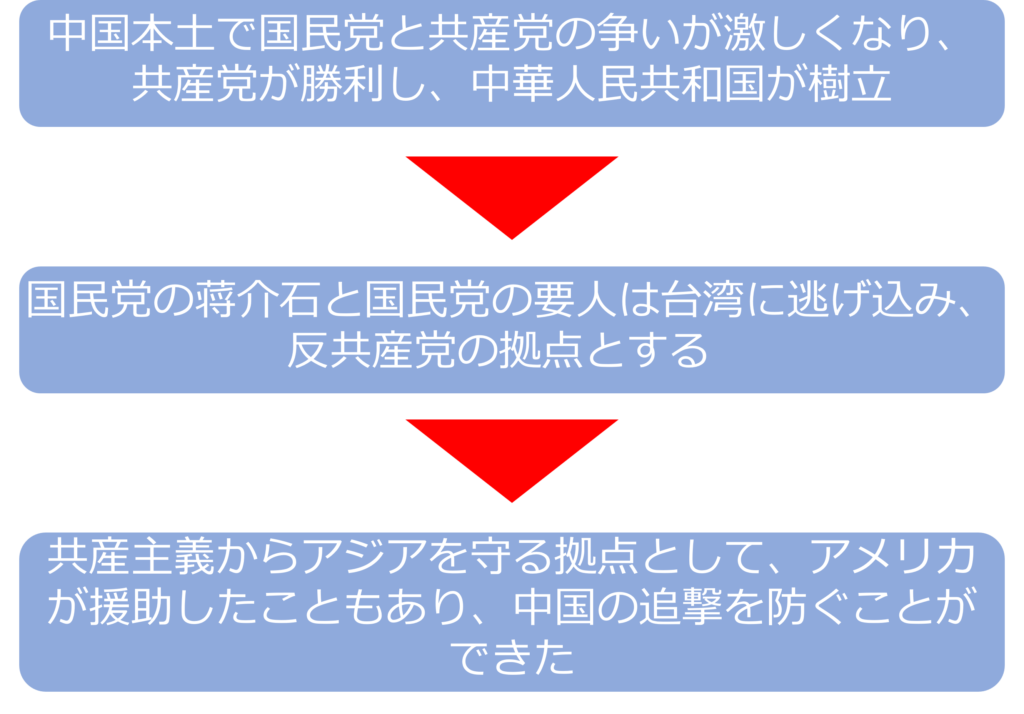

日本の敗戦後、中華民国に返還されますが、本土で共産党との争いに敗れた国民党の蔣介石と要人が台湾へ逃げ込み、反共産党の拠点となりました。

アメリカの支援もあり、中国の追いうちを逃れることができました。その後、中国と正式な国交を結んだため、台湾と断交し、台湾が中国の一部であるとの認識が世界的なものとなりました。

その後、台湾側も中国へ攻め込むことは難しいと判断し、軍事費を減らし、産業基盤整備などに力を入れ始め、民主化への道をたどっています。

この時の先行投資の成果の一つがTSMCをはじめとした半導体製造となります。

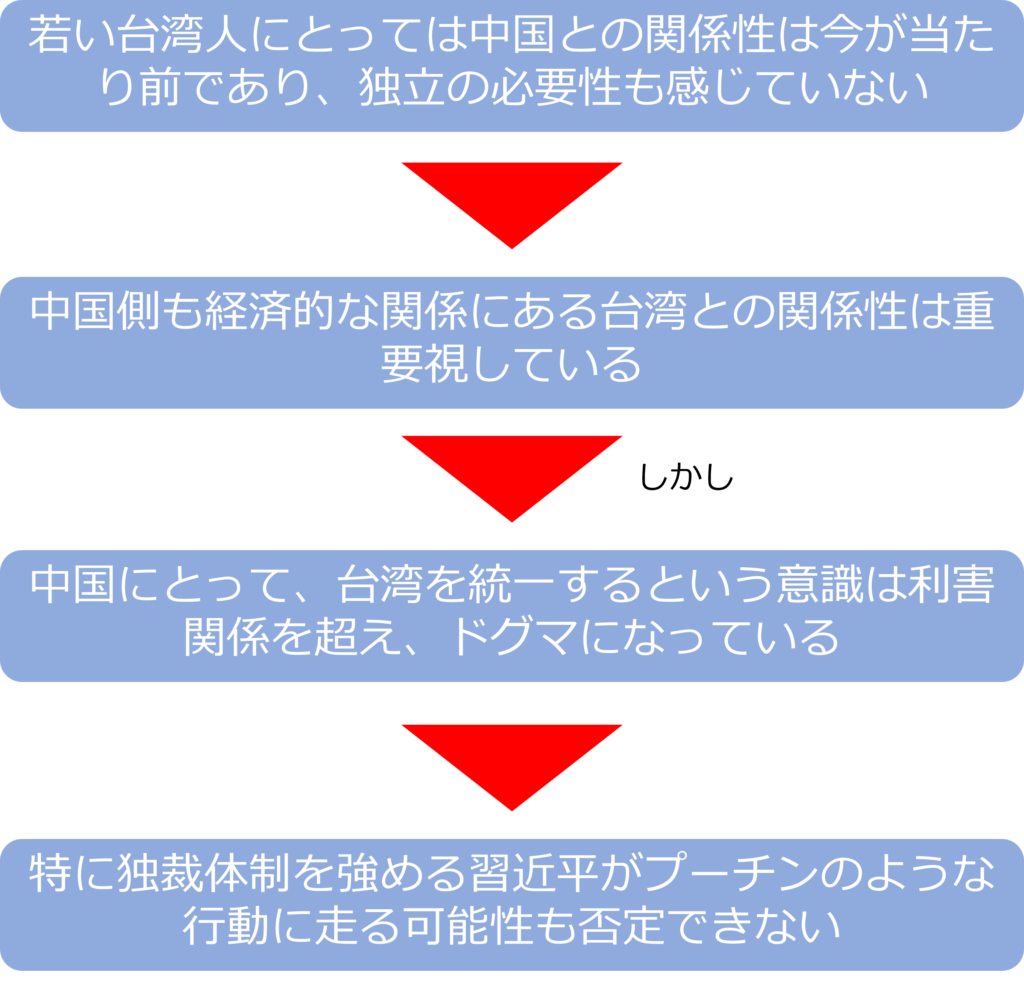

台湾の人々にとって、今の状況が当たり前となり、若い台湾人の人にとっては、独立の必要性を感じなくなっています。

中国側も台湾との経済的な結びつきの強さや国際情勢は理解していますが、中国が台湾を支配するという意識は利害関係を超え、ドグマのようなものになっています。

台湾を統一するという意識がドグマである以上、武力行使になる可能性は0ではありません。特に独裁体制を強める習近平がプーチンのような行動に走る可能性は否定できません。

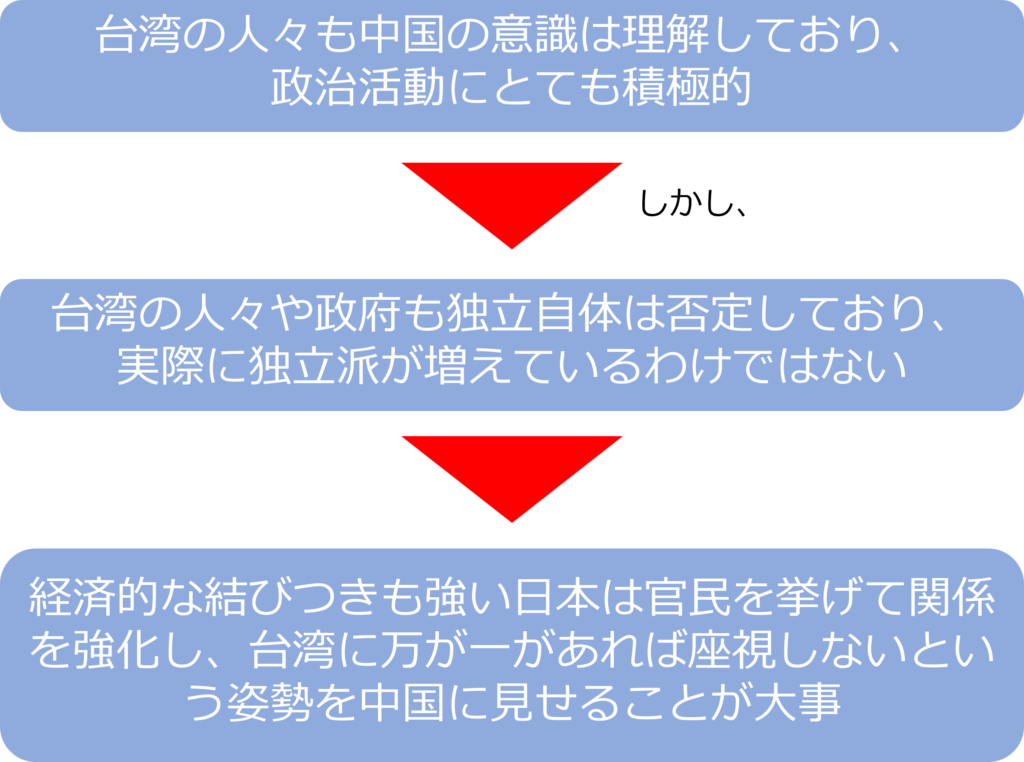

ただし台湾側で、独立したい人が増加しているわけではないことは理解しておくべきです。

日本にできることは官民を上げて、台湾との関係を強化し、台湾に万が一があれば、日本は座視しないという姿勢を中国に見せることです。

この本や記事で分かること

・台湾はどんな歴史を持つ国なのか

・中国は台湾をどのように考えているのか

・台湾の人々は中国をどう捉えているのか

なぜ、台湾について知る必要があるのか

米中対立が深まる中で、理解の難しい台湾について知ることの必要性が増加しています。

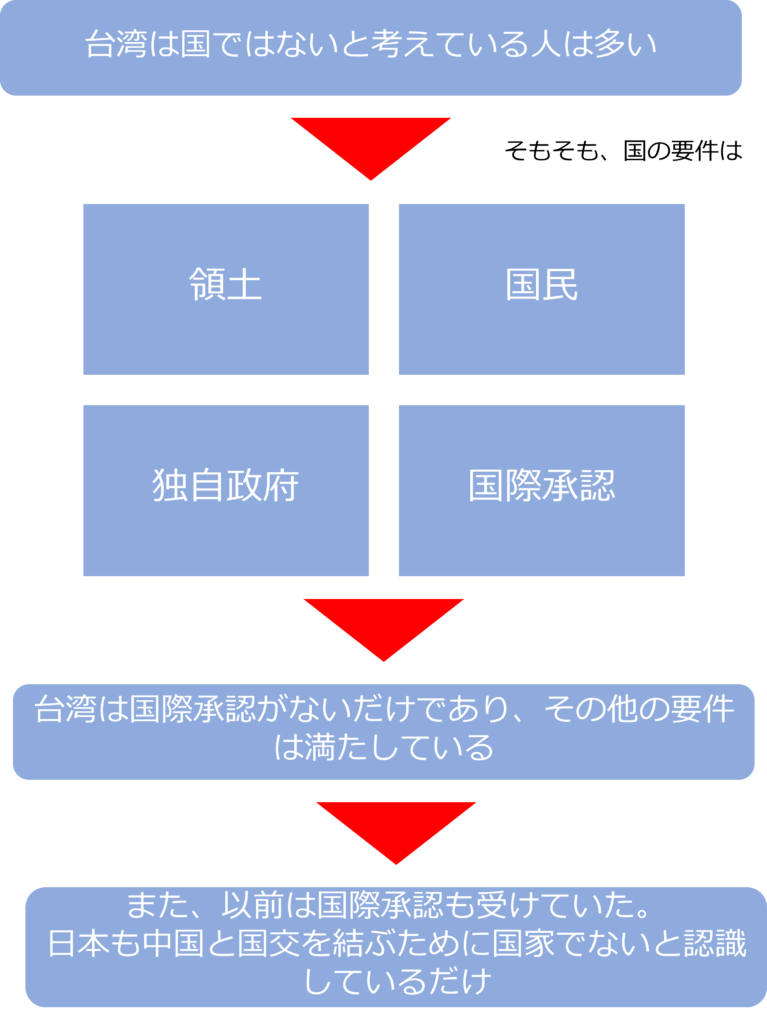

そもそも、台湾は国なのか

台湾は国でないと考えている人が多いですが、台湾は国際承認だけが得られていない状況です、また、以前は国際承認受けており、中国との国交を結ぶために台湾が国でないと認識したにすぎません。

台湾はどのような歴史をたどってきたのか

大航海時代に台湾はオランダやスペインに支配されていました。

その後、中国で明が滅び、清王朝ができた際に、滅びた明から鄭成功らが清に対抗するための拠点とするためにオランダを撤退させ支配します。

しかし、鄭成功の死もあり、清に降伏します。

清の支配下となった台湾はその後どうなったのか

台湾は日清戦争で日本に割譲されます。台湾を手にいれた日本はインフラの整備や教育制度の確立で台湾に近代化をもたらしました。

日本の敗戦後、中華民国が再び支配しますが、汚職や兵士による強奪などの混乱も起きました。

その後、台湾はどのような歴史をたどったのか

中国本土で共産党が国民党に勝利し、中華人民共和国が樹立されます。国民党の蔣介石などの要人は台湾に逃げ込み、台湾を反共産党の拠点とします。

本土からの追撃もありましたが、共産主義の台頭を避けたいアメリカの援助などもあり、追撃を防ぐことができました。

台湾は中国に対抗しようとしてきたのか

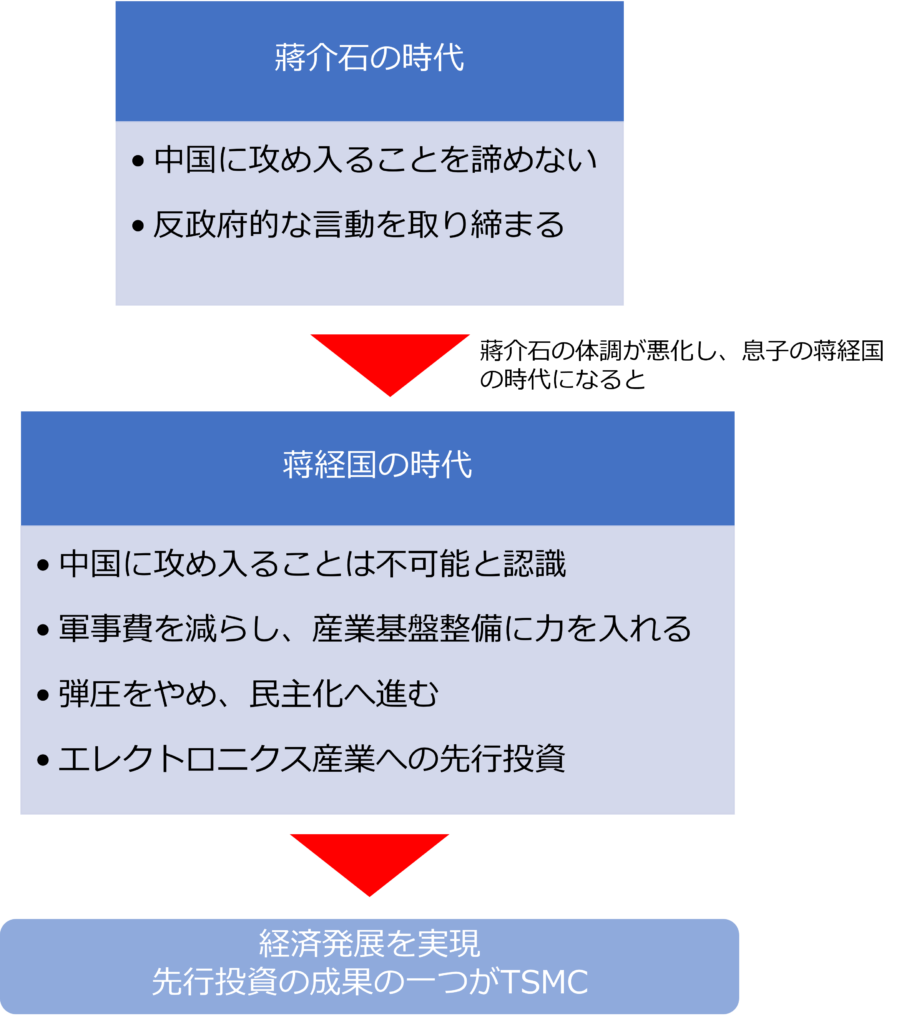

蔣介石の時代は、中国へ攻め込むことを諦めず、反政府的な言動をとりしまるなど強権的な政権が見られました。

しかし、息子の蔣経国の時代になると、中国に攻め込むことは不可能と考え、軍事費を減らし、産業基盤整備に力を入れはじめるとともに、民主化へと進んでいきます。この時の産業への投資の成果の一つがTSMCを生んでいます。

中国が台湾進攻に至ることはあるのか

台湾人にとっては、今の関係性が当たりまえで、特に独立の必要性を感じている人は多くありません。

中国も台湾との関係は経済面でも重要視しており、侵攻に踏み来る状況ではありません。

しかし、中国が台湾を支配することは利害関係を超え、ドグマになっています。独裁体制を強める習近平がプーチンのような行動に走る可能性がないとは言えません。

日本はどのように対応すべきなのか

台湾有事がとりだたされていますが、台湾の人々や政府が独立をしたいと考えているわけではありません。

日本に必要なことは、独立を助けるような姿勢ではなく、官民を挙げて、台湾との関係を強化し、台湾に何かあれば座視しないという姿勢を中国に見せることです。

本の要約

台湾有事などが話題になり、台湾に多くの人が興味をもっていますが、台湾を理解することはとても難しいことです。

米中対立の中で重要性を増し、距離的にも近い台湾をどう紐解き、理解するのかが喫緊の課題になっています。

そもそも日本では台湾を国でないと考えている人も多くいますが、国際的な承認がないだけであり、領土、国民、独自の政府を所有しています。

また、以前台湾は国際承認も受けており、日本とも国交を結んでいましたが、中国との国交を結ぶ際に国交を断行しすることになったため、国家でないと認識しているにすぎません。

中国との関係を気にする中で、台湾を国ではないとする報道を続けたことで、以前国交を結んでいたことや国家として国際的な承認を得ていたことは忘れ去られています。

大航海時代、ヨーロッパによるアジアでの植民地経営と交易が始まるとオランダやスペインによって支配されました。

中国で明が滅び、清王朝ができた際に、明の鄭成功を中心に清に抵抗するため、台湾に拠点を作りオランダを撤退させます。

鄭成功が死んだこともあり鄭家による統治は続かず、清に降伏します。

その後、19世紀には日清戦争に勝利した日本に台湾を割譲することとなります。日本は台湾を東南アジアや太平洋へ進む拠点としたいと考えており、清はあまり台湾を重要視していなかったため、日本は台湾を手にすることができました。

日本は手に入れた台湾にインフラの整備や教育制度の確立など文明開化の経験を活かし、台湾に近代化をもたらしました。

日本の敗戦後、中華民国による支配がはじまると役人による汚職や兵士による強奪などで台湾社会は混迷します。

日本に対する不満もあったものの、近代化した台湾社会では中国の国民党の立ち振る舞いは野蛮に見えました。台湾の人々は日本人という犬が去って、中国人という豚がきたなどと表現しています。

その後、中国本土で国民党と共産党の争いが激しくなり、共産党が勝利し、中華人民共和国が樹立されます。

その際に国民党の蒋介石と国民党の要人は台湾に逃げ込み、反共産党の拠点とします。この時期に国民党は反政府的な言動を取り締まり、過剰なまでの弾圧を行っていました。

中国側も国民党に追い打ちをかけようとしますが、朝鮮戦争が勃発し断念します。アメリカは共産主義国家による脅威からアジアを守る拠点として台湾を重要拠点と位置づけ、軍事経済面で援助を行います。

その後、アメリカと中国が正式な国交を結んだことで、アメリカは台湾と断交します。この時、中国が外交上有利にたったため、台湾は中国の一部であるという立場をとるようになります。

蒋介石の時代はあくまでも、中国に攻め変えることを諦めていませんでした。しかし、1972年、蒋介石の体調が悪化、事実上のリーダーとなった息子の蒋経国は中国に攻め込むことは不可能と考え、軍事費を減らし、産業基盤整備などに力を入れ始めます。

この時のインフラ整備と重化学工業への投資で台湾は大きく経済発展します。また、政府はエレクトロニクス産業へ先行投資を始めています。その成果の一つがTSMCをはじめとした半導体製造です。

さらに独裁に限界を感じた蒋経国は弾圧などをやめ、民主化への道を進み始めます。1988年に蒋経国が急死すると副総裁であった李登輝が後継者となっり、一層の民主化を推し進めます。

その中で国民党以外の政党として、民進党が誕生し、幾度も政権交代を実現しています。

中国と台湾の関係は経済的にも深いものですが、中国が台湾に対してもつ根本の考えは台湾を統一するものと変わっていません。

すでに、台湾と中国が分かれて時間がたったことで、台湾と中国の関係も当たり前となり、若い台湾人は独立の必要性すら感じなくなっています。

しかし、中国側の持つ台湾を統一するという意識は利害関係を超え、ドグマのようになっており、失われるものではありません。

台湾人もそのことを理解しているため、台湾の人々は選挙などの政治活動にとても積極的です。ひまわり運動のようなデモも台湾ならではのものといえます。

中国にとって、台湾を統一するという意識がドグマである以上、武力行使になる可能性は0ではありません。

特に独裁体制を強める習近平がプーチンのような行動に走る可能性も否定できません。

日本では台湾有事を煽ることで、台湾の独立派を増やしているため、煽るべきでないとの意見もありますが、実際には台湾の人々や民進党も独立の否定しており、独立派が増えているわけではないことは理解しておくべきです。

日本と台湾は経済的な結びつきが強く、互いの旅行客も増加しています。官民を挙げて、台湾との関係を強化し、台湾に万が一があれば日本は座視しないという姿勢を中国に見せることが重要です。

コメント