本の要点

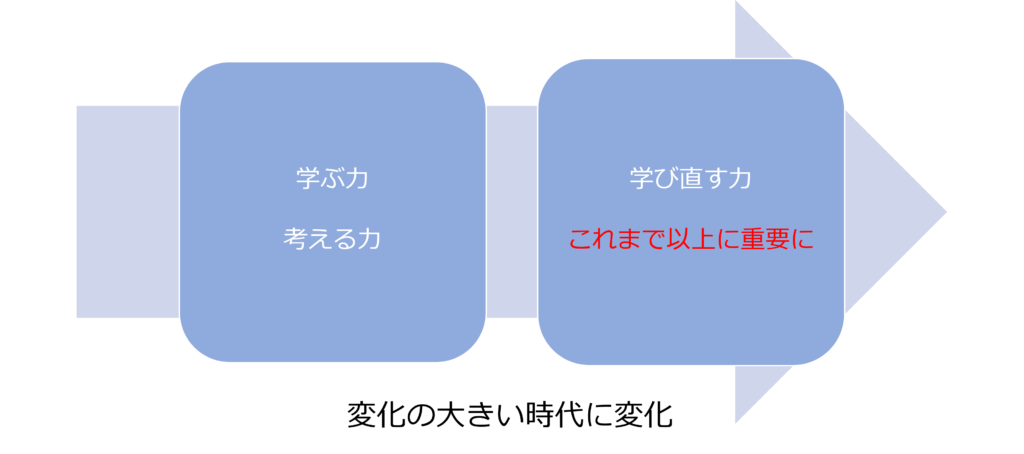

変化の大きい時代となる中で、学ぶ力や考える力以上に学び直したり、考え直す力が重要になってきています。

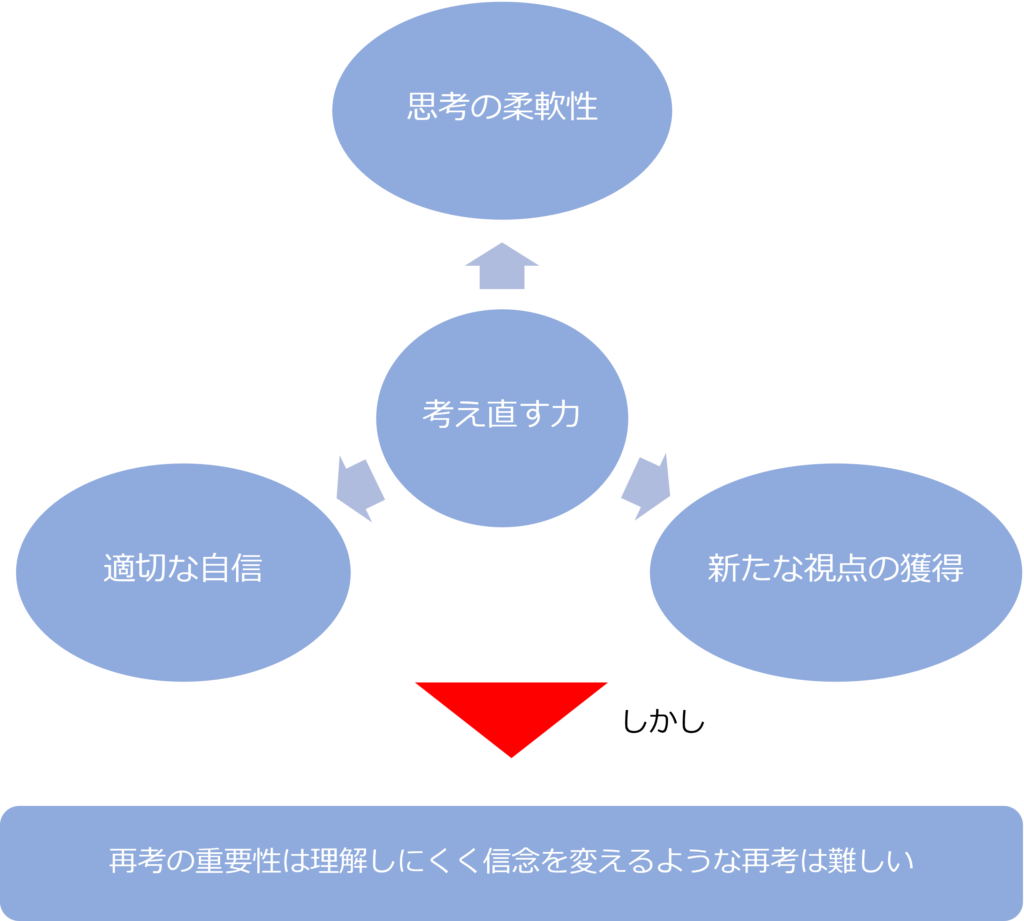

考え直す力によって思考の柔軟性、思考の柔軟性、適切な自信、新たな視点の獲得に身に着けることができるため、考え直す力はとても有用なものです。

しかし、私たちにとって、自身の信念や考えを変えることは難しいものです。

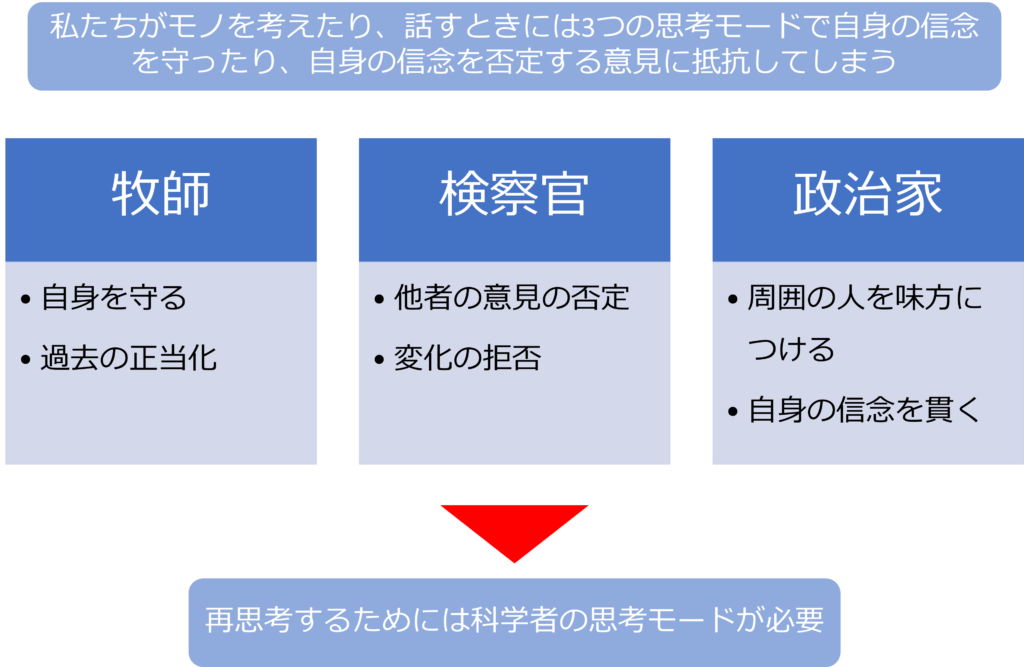

私たちは、自身の信念や考えを変えるような意見に触れると、その意見に抵抗し、信念を変えないようにしてしまうバイアスを持っています。

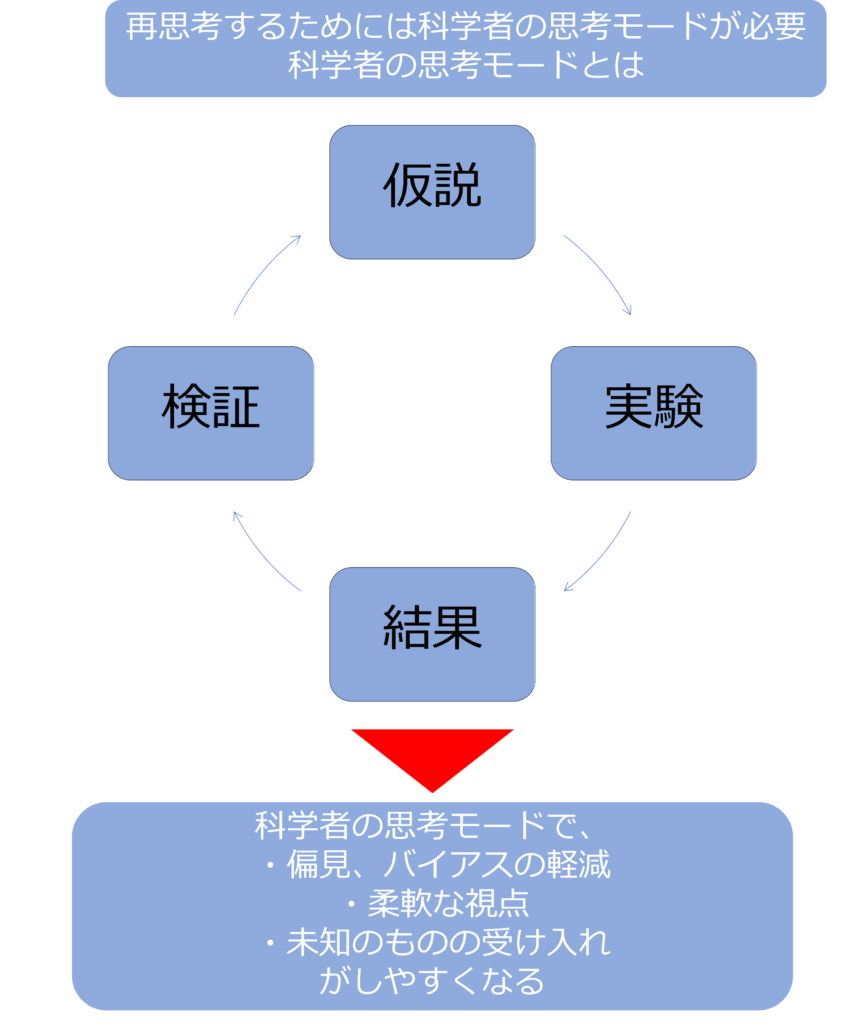

考え直す力を持つには、仮説→実験→結果→検証を繰り返し、科学者の思考モードを身に着けることが有効です。

仮説→実験→結果→検証を繰り返し考え直す力を持つと、自信過剰で傲慢になることも、自信がなさ過ぎて自己肯定感が欠如してしまうこともない、自信を持ちつつも、謙虚さを持っているという適切な自信を持つことができるようになります。

相手の考えを変えたいときには、自分の考えを押し付けたり、自分話をするのではなく、相手の話を聞いて信頼関係を築くことが重要です。

信頼関係を築くことができれば、相手も再考しやすくなり、自身の意見を変えることができる可能性が高まります。

組織がうまくいくかどうかにも、再考できる土壌があることが重要です。相手を敵ではなく、ダンスのパートナーと捉え、感情的な対立や論破を避け、理性的な対応、論理的な討論を行うことができれば、組織もうまくいきやすくなります。

謙虚さをもち、自身を持ちつつも、自分の考えを見直し、再考できるような気持ちを持っておくことがなによりも重要なことです。

この本や記事で分かること

・再考することの重要性

・どうすれば再考できるようになるのか

今、求められている能力とは何か

変化の大きい時代になり、学び直す力や考え直す力がこれまで以上に重要になっています。

考え直す力はなぜ重要なのか

考え直す力は思考の柔軟性、適切な自信、新たな視点の獲得に身に着けるために不可欠です。

ただし、自分の信念を変えるような再考をすることは難しいものです。

再考するためにはどのような考え方が必要か

自身の信念を変えるような意見に触れると、牧師、検察官、政治家の思考モードで、その意見に対抗してしまうため、再考することが難しくなっています。

再考するためには、科学者の思考モードが不可欠です。

科学者の思考モードとは何か

科学者の思考モードとは仮説→実験→結果→検証を繰り返す思考モードのことです。

常に、仮説を検証する姿勢を持つことで再考がしやすくなります。

自信を持つことは良いことか?

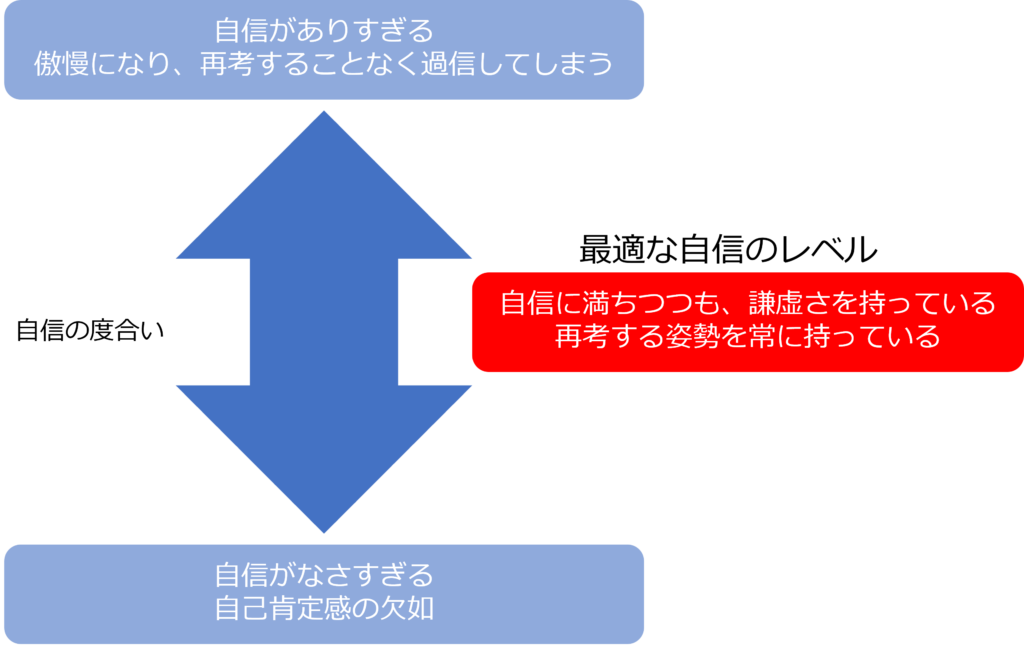

過度な自信は傲慢を招いてしまいます。一方で、自信がなさすぎる状態も自己肯定感の欠如につながってしまいます。

自信に満ちつつも、謙虚さを持っている状態が最適な自身のレベルといえます。

適切な自身を持つためには何が必要か

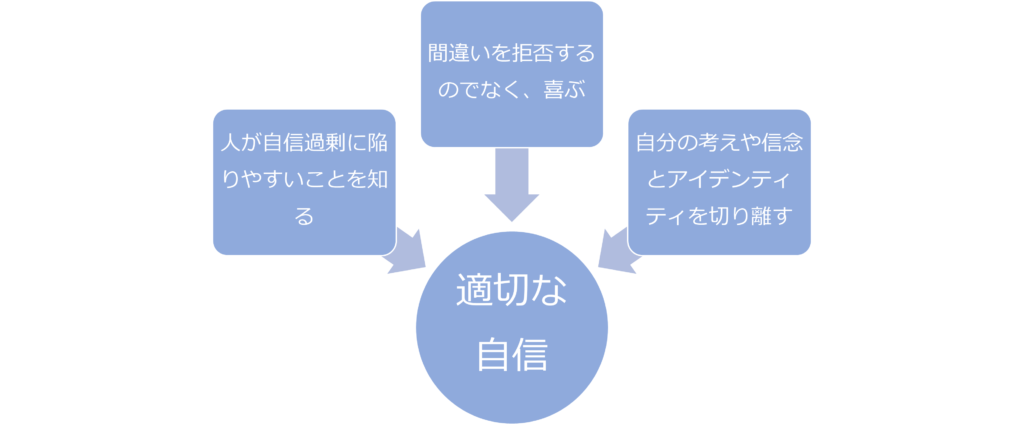

適切な自信を持つには、

・自信過剰になりやすいことを知っておく

・間違いを拒否せず、喜ぶ姿勢を持つ

・考えや信念とアイデンティティを切り離しておく

ことが有効です。

組織がうまくいくかには何が重要なのか

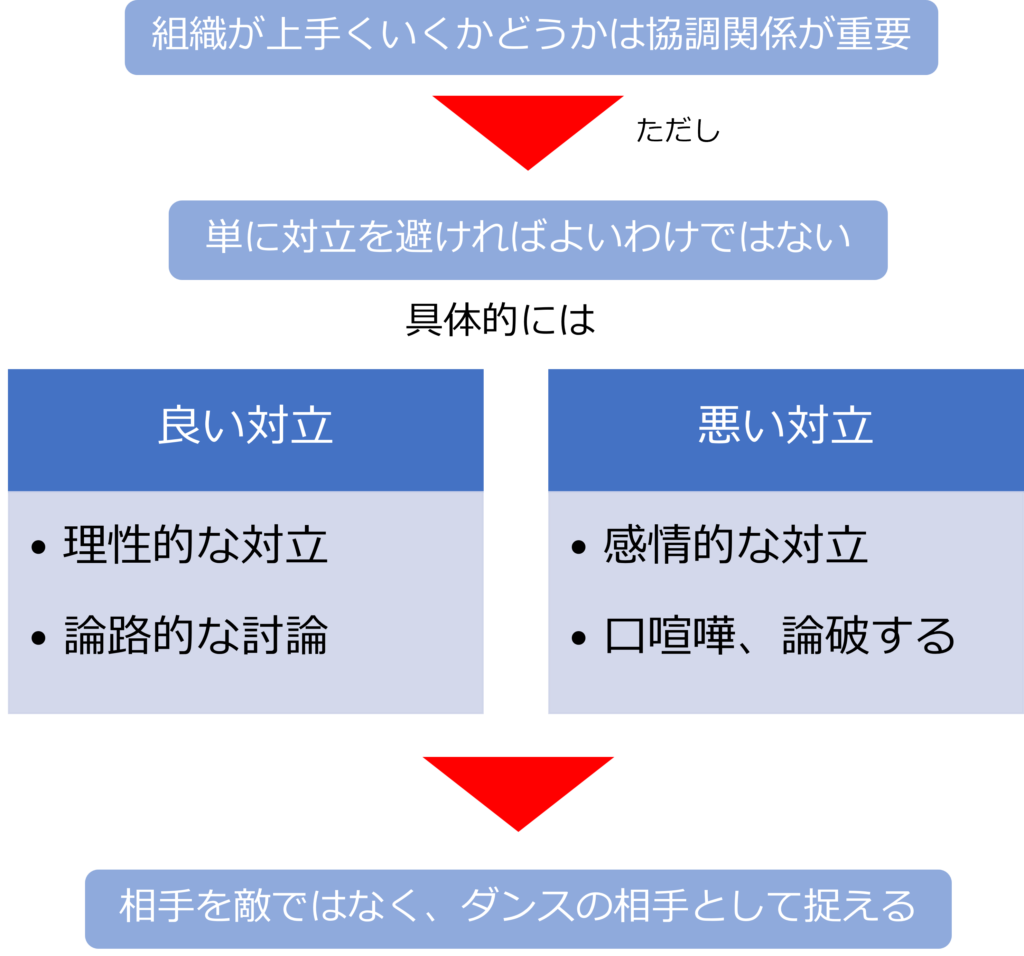

組織がうまくいくかには、協調関係が重要ですが、単に対立を避ければよいわけではありません。

感情的な対立ではなく、理性的、論路的な討論を行える組織はうまくいきやすくなります

優秀な交渉人には何が必要なのか

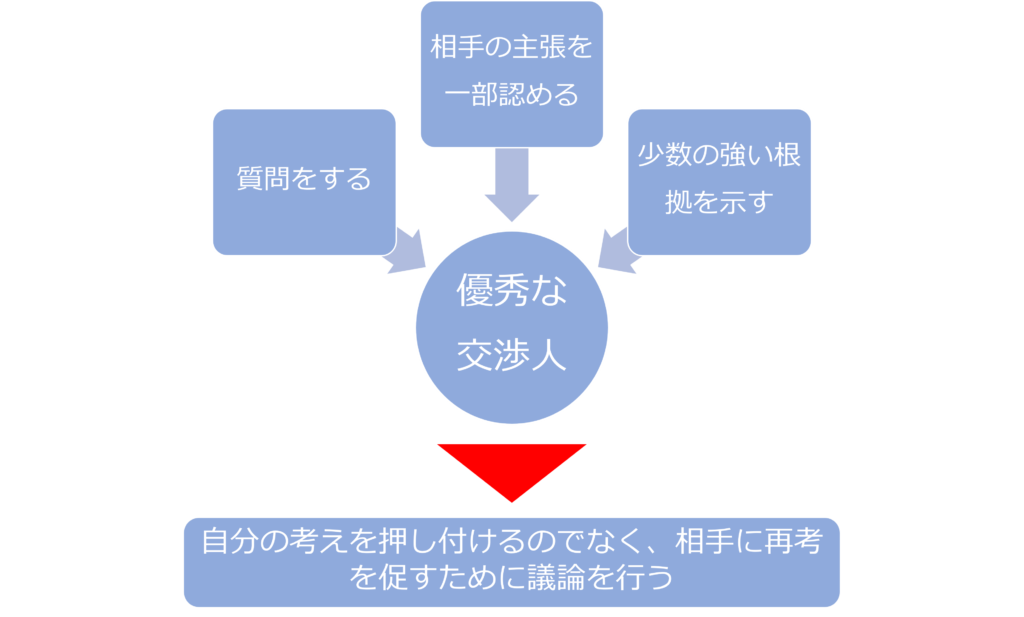

自分の考えを押し付けるのではなく、相手に再考を促すような議論を行うことができる交渉人が優秀な交渉人です。

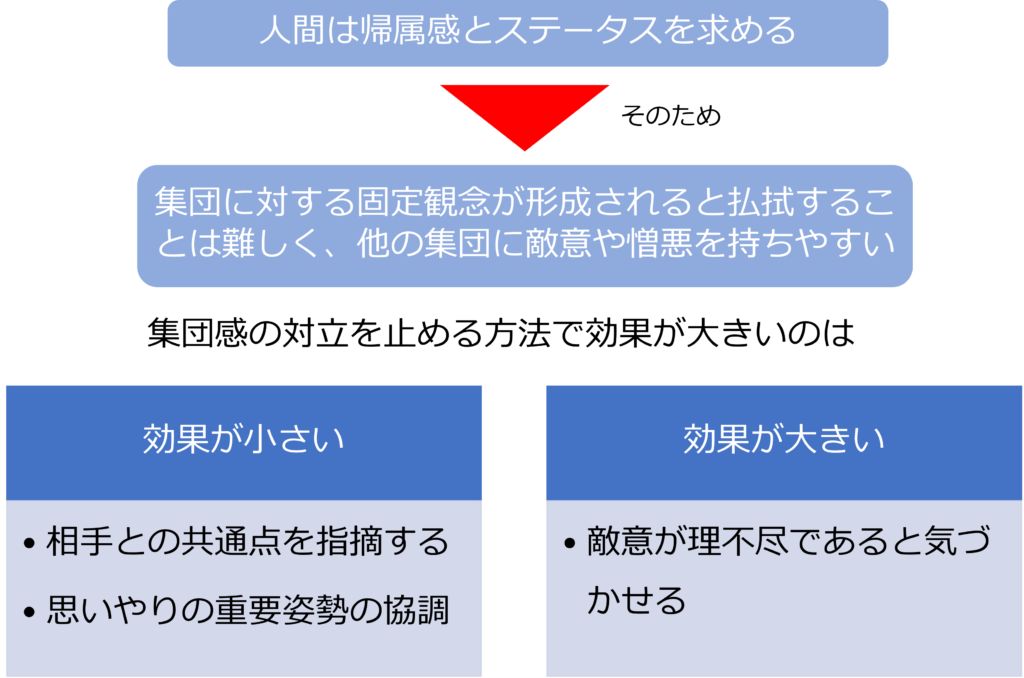

なぜ、人間は対立しやすいのか、対立を止める方法はあるのか

帰属意識の高い人間は、自集団を優先するために、他の集団に敵意を持ちやすいものです。

対立を止めるには、敵意を持つこと自体が理不尽であることを気づかせることが有効です。

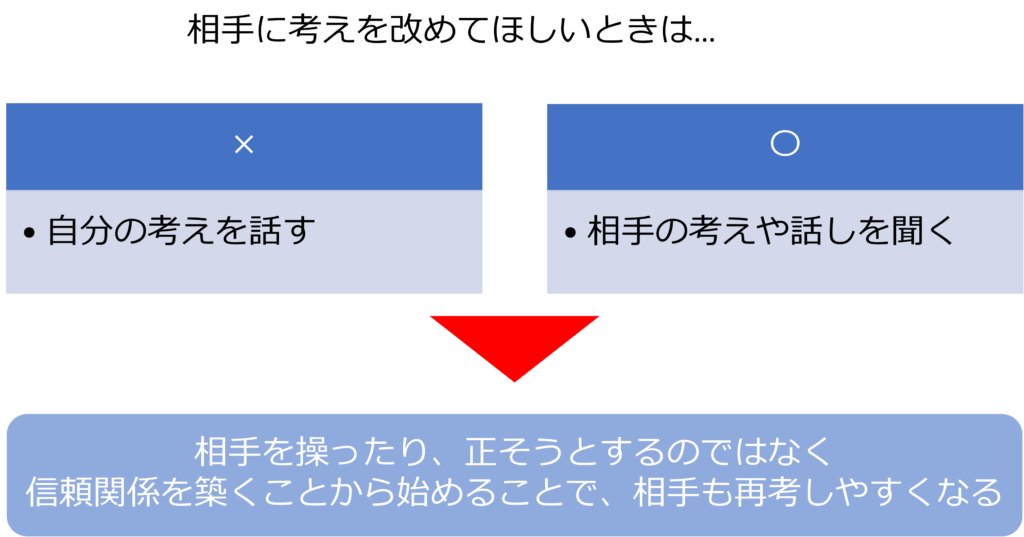

どうすれば相手の考えを改めてもらえるのか

自分の考えを話すことで、相手を正そうとしてもうまくいきません。

相手の考えや話しを聞くことで、信頼関係を築くことで、相手も再考しやすくなります。

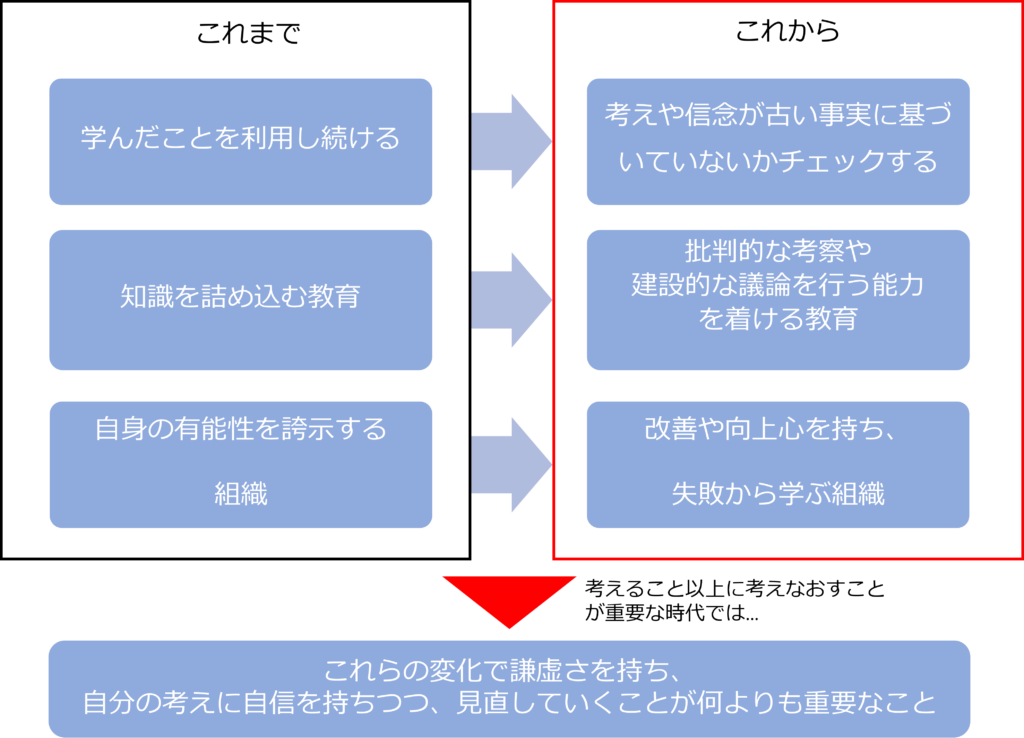

これからの時代に求められるものは何か

考えること以上に考え直すことが重要になっています。

謙虚さをもち、自身を持ちつつも、自分の考えをみなしていく気持ちを持っておくことが最も重要です。

本の要約

変化の大きい時代である現代でも、考える力や学ぶことの重要性は変わるものではありませんが、それ以上に重要な認知能力に考え直す、学び直す能力の重要性が増加しています。

考え直すことの意義を理解することができれば、思考の柔軟性を身に着けることは誰でもできます。

発想を変え、新たな視点から見つめ直すことで、それまで解決できなかった問題の答えを見つけることができるようになります。

しかし、我々は自身の持つ知識や見解を考え直すことの重要性を理解しにくく、信念を変えるような再考はなかなかできません。

自分の知識や見解について考えると、正しいかではなく、フィーリングをものさしにしがちです。

私たちがモノを考えたり、話したりするときには無意識に以下の3つの職業の思考モードで自身の思考を守ったり、自身の信念を否定する意見に対抗してしまいます。

・牧師:自身の信念を守る、過去の正当化

・検察官:他者の意見の否定、変化の拒否

・政治家:周囲の人を味方につけようとする、自身の信念を貫く

3つの思考モードの下では、柔軟性を持って再思考することはできません。必要になってくるのは仮説→実験→結果→検証を繰り替えす科学者の思考モードです。能動的に偏見、バイアスを持たないようにすることで柔軟な思考をすることができます。

知識の欠点は時として、未知のものを受けいれたがらない点です。自分の持っている知識に対しても懐疑的にみて様々な角度から検証(=実験)し、修正していくことが重要です。

自分の知識ややり方に自信がありすぎると人は傲慢になり、再考することなく、過信してしまいます。このような状態は特にある分野で少し知識がついた状態の人や素人よりは能力の高い程度の人が特に陥りやすい状態です。

一方で、自分に自信がなさすぎる状態も自己肯定感の欠如を招いてしまいます。

自信に満ちつつも、謙虚さを持ち、再考する姿勢を常に持っている状態が最適な自信のレベルといえます。

人が自信過剰に陥りやすいことを知るだけで、自分の知識や、やり方に謙虚な姿勢を持てるようになることができます。また謙虚な姿勢を持っている人のほうが優れた能力を示す例も多く報告されています。

しかし、私たちの頭の中には小さな独裁者がいて、事実が思考に入り込むことを制御しています。事実によって自分の考えが脅かされそうになると脳は過信モードを発揮して、入り込んだ事実を否定しようとしてしまいます。

先見の明がある、予測が良く当たる人に共通するのは、考えを何度も改められる人です。自分の間違いを発見することを拒否するのではなく、喜ぶ姿勢が有効です。

自分の考えを自身のアイデンティティと結びつけてしまうと、客観視したり、間違いを認めることは難しくなります。自分の考えや信念はアイデンティティと切り離しておくこと大事になります。

組織がうまくいくかのは当事者同時の協調関係が重要になりますが、単に対立を避ければ良いわけではありません。

対立には理性的なものと人間関係で起こる感情的なものがあり、躊躇なく理性的な対立を行う組織のほうが生産性が高いという研究結果もあります。

感情的な口げんかでなく、論理的な討論を行う上で重要となるのは、相手を敵としてみなし、完璧な論理と正確なデータで論破するのではなく、ダンスの相手と捉えることにあります。

有能な交渉人には、以下のような特徴があります。

・相手に興味を持ち多くの質問をする

・相手の主張を一部認める柔軟な姿勢を見せる

・少数の強い論拠を利用し論点を少なくする

重要なのは、自分の考えを押し付けるのではなく、相手に再考を促す気持ちで議論を行うことです。

人種の違いのように深刻な問題から応援するスポーツチームの違いのようなとるに足らないことでも、人間は他の集団に敵意や憎悪を抱きやすいものです。

人間は社会の中で、帰属感とステータスを求めるためた集団に対する固定観念が形成されると、なかなか払しょくされません。

この対立を止めるためには、相手との共通点をしてきしたり、他者への思いやりの重要性を強調したりする以上に、敵意が理不尽なものであることを気づかせることが効果的です。

相手の心を開かせ、考え方を変えてほしいと感じたときに最も重要なことは、自分の考えを話すのではなく、耳を傾け、相手の考えや話しを聞くことです。

相手を操ろうとしたり、正そうとするのではなく、ただ話を聞いて信頼関係を築くことから始めることが大事であり、相手も考えを話し、伝えることで再考しやすくなります。

人には、曖昧さを嫌い、複雑な事象でも二つのカテゴリーに分けて単純化しようとする傾向にあります。また、同じ考えの持つ人と付き合うことでさらに自分の考えを極端にしてしまいます。

これらのバイアスの影響を小さくするためには、選択肢が複数あること、物事が必ずしも白黒つけられるものでないことなどを理解してもらうことが有効です。

再考を行うには、常に自分の考えや信念が古い事実に基づいていないかチェックすることも重要であり、生涯にわたって学びなおしたり、アンラーニングすることが必要です。

単に知識を頭に詰め込むではなく、批判的に考察し、建設的に論じる習慣や能力を身に着けることを目的とした教育を行うことで、生涯に渡って学び続ける能力を培うことができます。

失敗から学ぶ姿勢も組織には欠かすことができません。自身の有能を誇示するのではなく、改善しようとする意欲や向上心を持つことが大切です。

何かを決断するときに根拠が熟考されていたり、気づいたことを共有しやすい心理的安全性が担保されている組織ほどいつものやり方を変革し向上することが可能です。

様々な例から、考えること以上に考え直すことが重要な時代であることは明らかです。謙虚さをもち、自分の考えに自信を持ちつつ、見直していくことが何よりも大事なことです。

コメント