この本や記事で分かること

・タンパク質とは何か

・タンパク質はどんな働きを持っているのか

・酵素にはどんなものがあるのか、どのような特徴があるのか

タンパク質とは何か

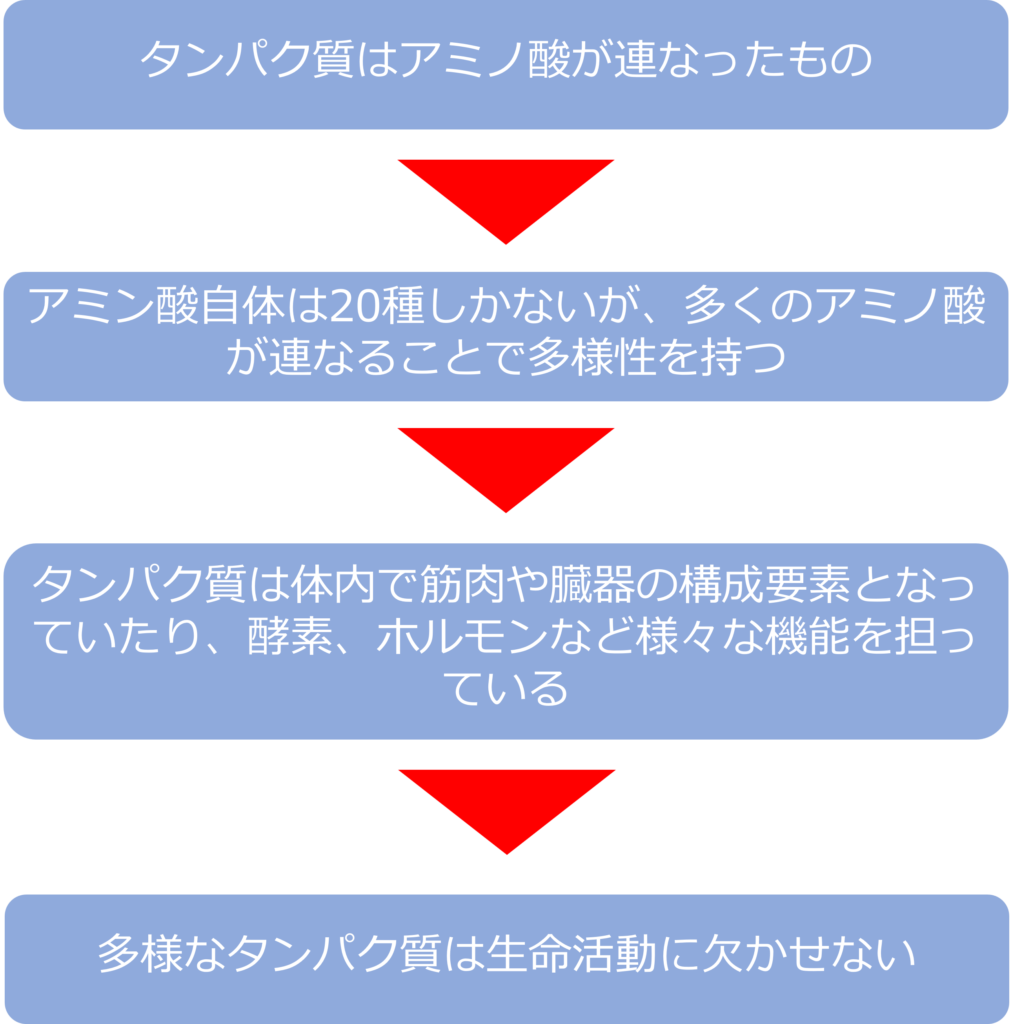

タンパク質はアミノ酸がペプチド結合で連なった化合物の総称であり、生物の生命活動に欠かせないものです。

アミノ酸はアミノ基(ーNH2)とカルボキシル基(-COOH)をもっており、アミノ基とカルボキシル基が反応することでペプチド結合(-COーNHー)を形成します。

アミノ酸がペプチド結合で連なった化合物がタンパク質となります。

アミノ酸がペプチド結合で連なった化合物がタンパク質。タンパク質は複雑な立体構造をもっている。

タンパク質の特徴は何か

アミノ酸の種類は20種類しかありませんが、タンパク質はアミノ酸が数十~数百連なっているため、その多様性は無限に近いものです。

10個のアミノ酸が連なる場合、最初のアミノ酸がメチオニンであることが多いため、最初の一つをメチオニンで固定したとしても、209=5120億通りのタンパク質が合成できることになります。

また、タンパク質は熱で変性するという特徴も持っています。卵白を加熱すると固まり、冷えても元の状態に戻らないこともタンパク質の持つ熱変性という特徴によるものです。

タンパク質は熱でその立体構造が失われ、機能を失ってしまいます。ほぼすべてのタンパク質は高温に一定時間さらすことで完全に変性してしまいます。

タンパク質は生命活動に欠かせないため、すべてのタンパク質が変性してしまえば生命を維持することはできません。

高温で滅菌が可能であるのは、タンパク質が生命活動に欠かせないものであり、熱変性を起こすためです。

タンパク質にはどんなものがあるのか

人の総タンパク質の1/4を占めるコラーゲンは身体の構造の補強、支持をしています。

ルビスコは植物の葉に含まれるタンパク質で、光合成の入り口である二酸化炭素の取り込みを担う酵素であり、地球上で最も多く存在するタンパク質です。

臓器間のコミュニケーションを担うホルモンや病原体を狙い撃つ抗体や、赤血球の中に含まれ酸素を運搬するヘモグロビンなど多様なタンパク質が存在しています。

酵素とは何か

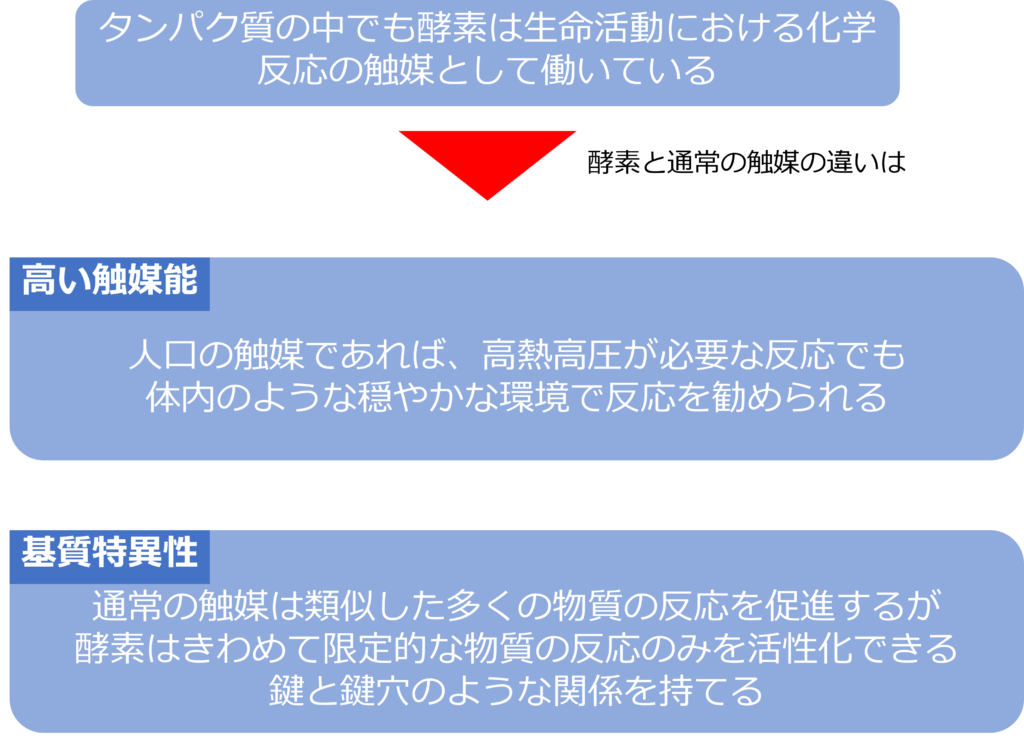

タンパク質の中でも、生命活動における様々な化学反応の触媒として働くものを酵素と呼んでいます。

触媒とは化学反応を促進するためのもので、人工的な触媒も多くの産業で利用されています。

酵素は人工的な触媒とは比べ物にならないほどの触媒能をもっており、体内という穏やかな環境でも反応を進行させることが可能です。

体内で起きている化学反応を酵素なしで進めようとすれば、大量の触媒と高熱、高圧条件が必要であり、反応の時間も大幅に長くなってしまいます。

また、酵素には特定の物質の反応のみの触媒となる基質特異性という特徴もあります。一般の触媒は類似した物質であれば、触媒能を持ちますが、酵素が働く相手がかなり厳密に違っています。

酵素は働く相手と鍵と鍵穴のような関係を持っており、特定の相手にだけ働きかけることが可能になっています。

薬の効き方がなぜ、人によって違うのか

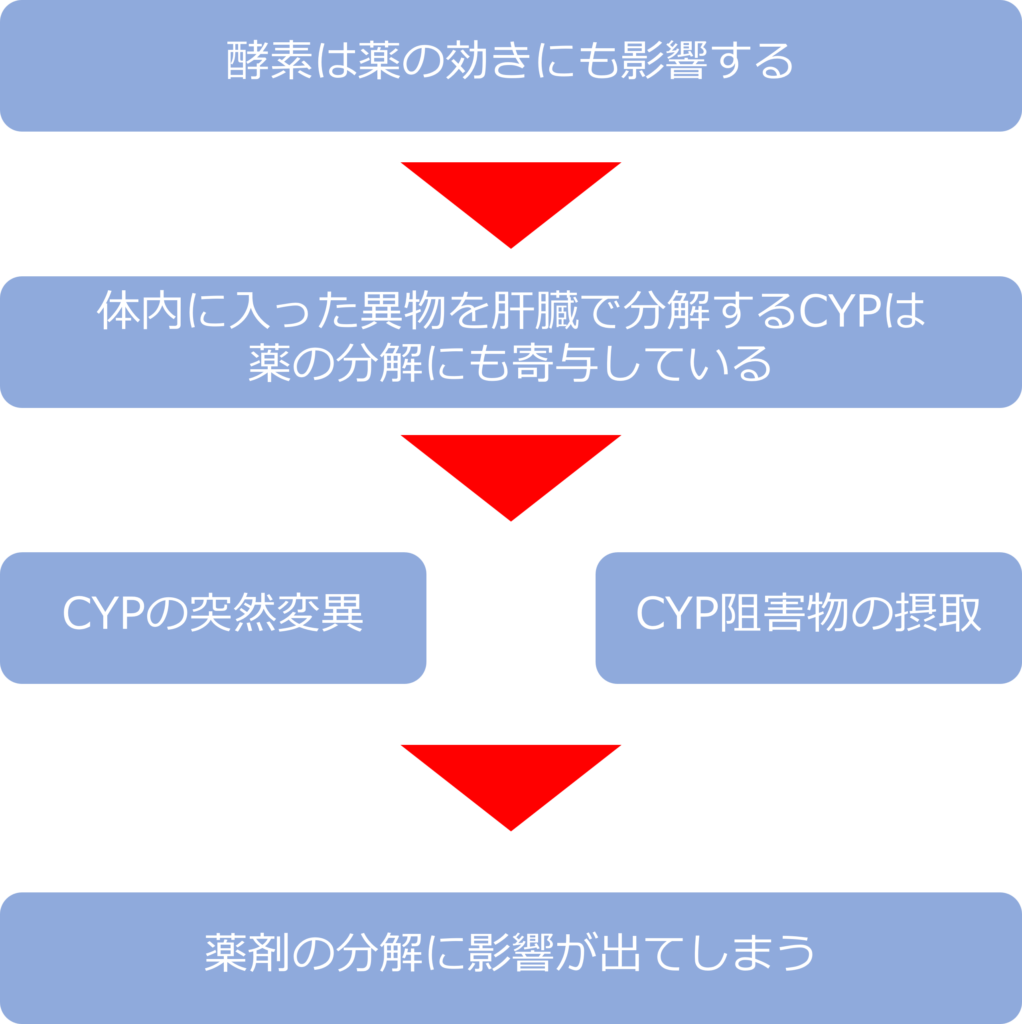

薬にかぎらず、生きものはあらゆる外来物質を分解し、排出しようとします。

シトクロムP450(CYP)は異物分解の中心的役割をもつ酵素で、肝臓での薬剤など外来物質の分解に寄与しています。

CYPは対象物を水酸化(-OH基を付与)し、水溶性を高め、尿などで排出しやすくしています。CYPに突然変異がある場合など薬剤代謝が進みにくい人もいます。

また、CYPは酵素の中では例外的に、多数の基質に対して触媒能を持つため、薬と一緒に摂取したものの影響で薬剤の分解に影響を及ぼすことがあります。

グレープフルーツに含まれるベルガモチンはCYPの働きを阻害するため、薬が本来の速度で分解、排出されず、長期間体内に残留してしまうことがあります。

また、薬の飲み合わせに注意すべきであるのも、薬型が互いに影響し、早く代謝されすぎたり、体内に残りすぎることを防ぐために必要なことです。

コメント