本の要点

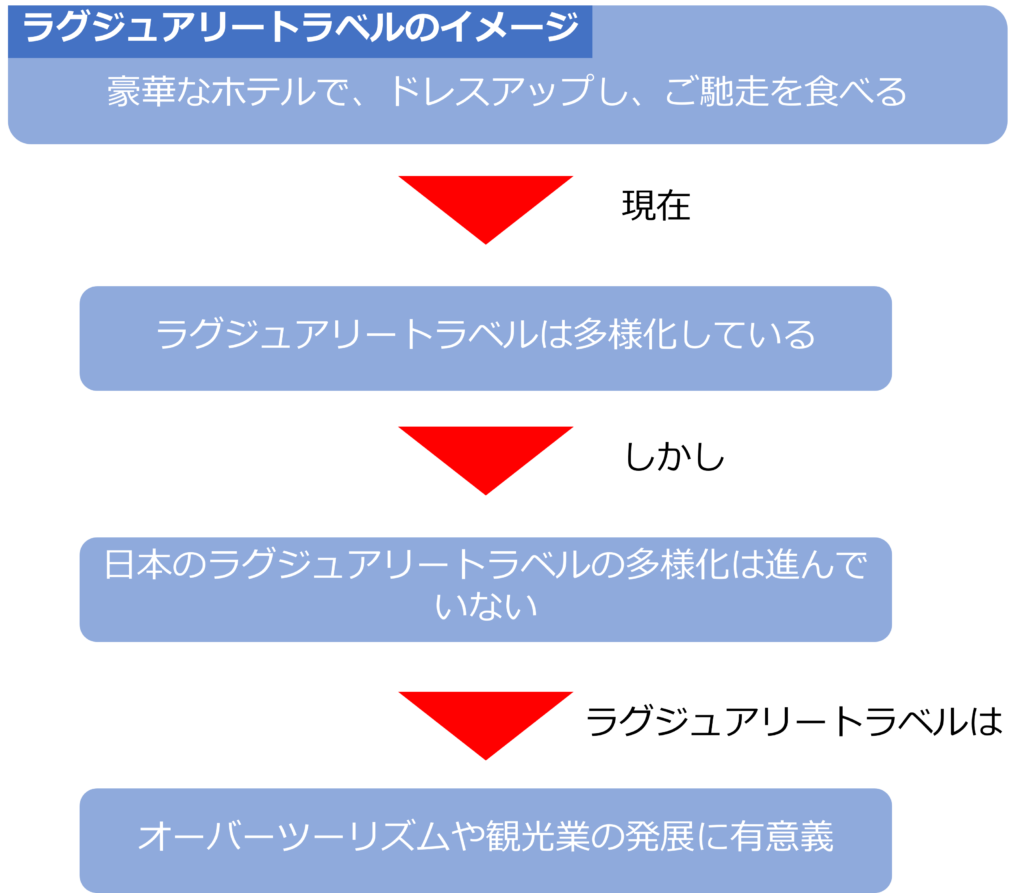

世界の富裕層の旅行、ラグジュアリートラベルと聞くと、豪華なホテルに泊まり、ドレスアップした人々がご馳走を食べるようなイメージがあります。

しかし、現代のラグジュアリートラベルのスタイルは多様化しており、特に多くの富裕層がスリルやコンフォートゾーンの外での体験や多少の快適性が失われてもその土地にしかない自然や文化を求めるようになっています。

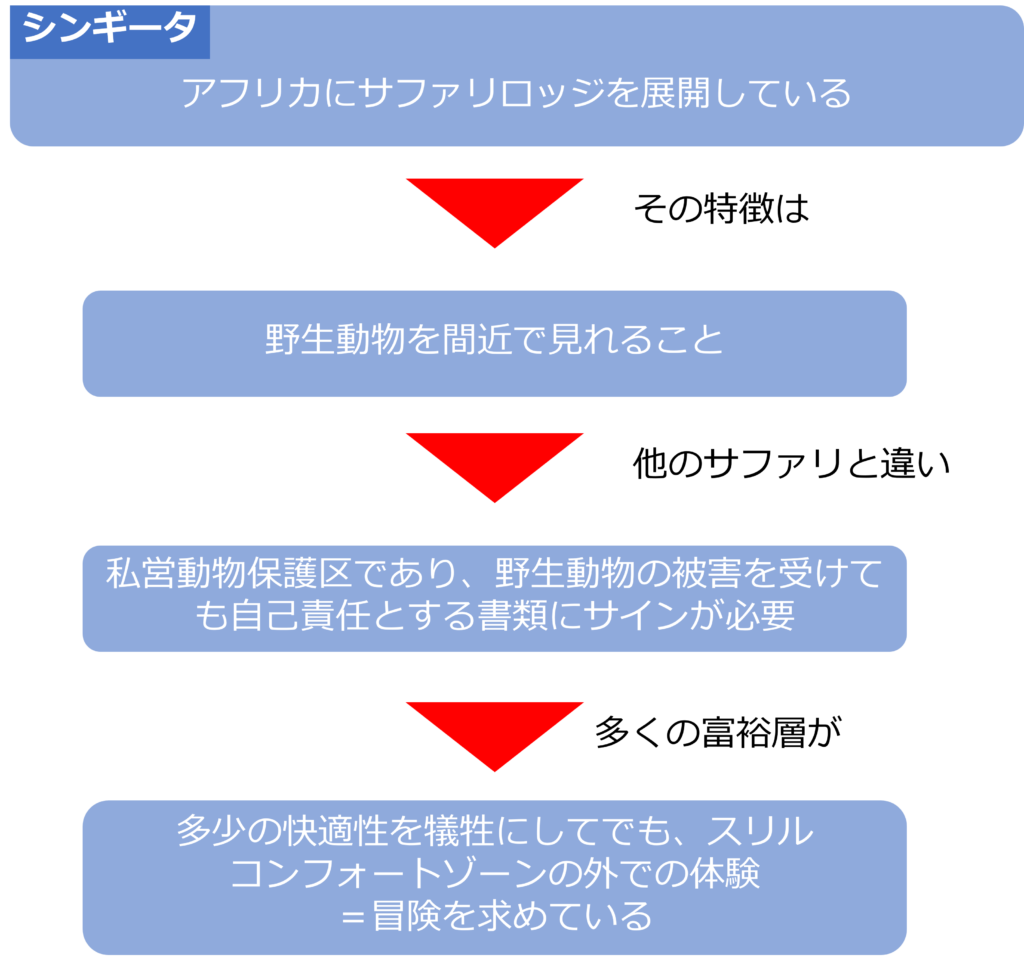

その象徴はアフリカのサファリロッジであり、私営動物保護区であり、野生動物の危害を受けても、自己責任とする種類にサインする必要があり、野生動物の観光中はトイレを屋外で済ませる必要があるなど、快適性を犠牲にしてでもそこでしかできない体験を求める人が増えています。

日本では、ラグジュアリートラベルがあまり根付いていませんが、オーバーツーリズムや環境負荷低減の可能性を秘めているものです。

ラグジュアリーサファリロッジの特徴はリゾートの原点にコンサベーション(保護、保全)という概念があることです。旅行客から得た利益も大自然を守るために使用されています。

欧米では、財力や社会的地位を持つものはそれに応じて社会的責任を果たすべきというノブレス・オブリージュが浸透しており、ラグジュアリートラベルでも異文化との調和、現地との公平な関係性、生物多様性の保護などが強く意識されています。

サステナビリティに対する意識を多くの富裕層がもっていますが、日本の観光業では、環境問題への意識の欠如が問題視されることを避けるため程度の理由でしかサステナビリティに取り組んでいない例も見られます。

日本でも訪日外国人観光客の増加に取り組んでおり、多くの外国人が日本を訪れるようになっています。

一方で、オーバーツーリズムや観光客の増加による環境負荷の増加などのデメリットも確認されています。

一人当たりの単価を上げ、観光客を減らすほうが同じ収益でも環境負荷は小さくなりまし、地方都市でしかできない体験を掘り起こし観光客の増加につなげることができれば、大都市圏のオーバーツーリズムの解消にもつながります。

訪日観光客数を伸ばすだけでなく、多様で変化するニーズに答える必要がありますが、日本にもそのポテンシャルは十分にあります。

この本や記事で分かること

・ラグジュアリートラベルとは何か

・どんなラグジュアリートラベルの変化が起きているのか

・日本の環境業の問題点と解決方法

ラグジュアリートラベルとは何か

ラグジュアリートラベルというと富裕層が豪華なホテルでドレスアップし、ご馳走を食べるというイメージがありますが、現在のラグジュアリートラベルは多様化しています。

日本ではこの多様化が進んでいませんが、新しい形のラグジュアリートラベルは観光業の様々な問題を解決できる可能性を秘めています。

新しいラグジュアリートラベルとはどんなものか

例えば、アフリカのサファリロッジでは私営動物保護区で間近で野生動物を見ることができます。野生動物から被害を受けても自己責任とする書類にサインする必要があるなど多少快適性を犠牲にしても、冒険的な体験を求める富裕層が増えています。

ホテル文化はどのように広がってきたのか

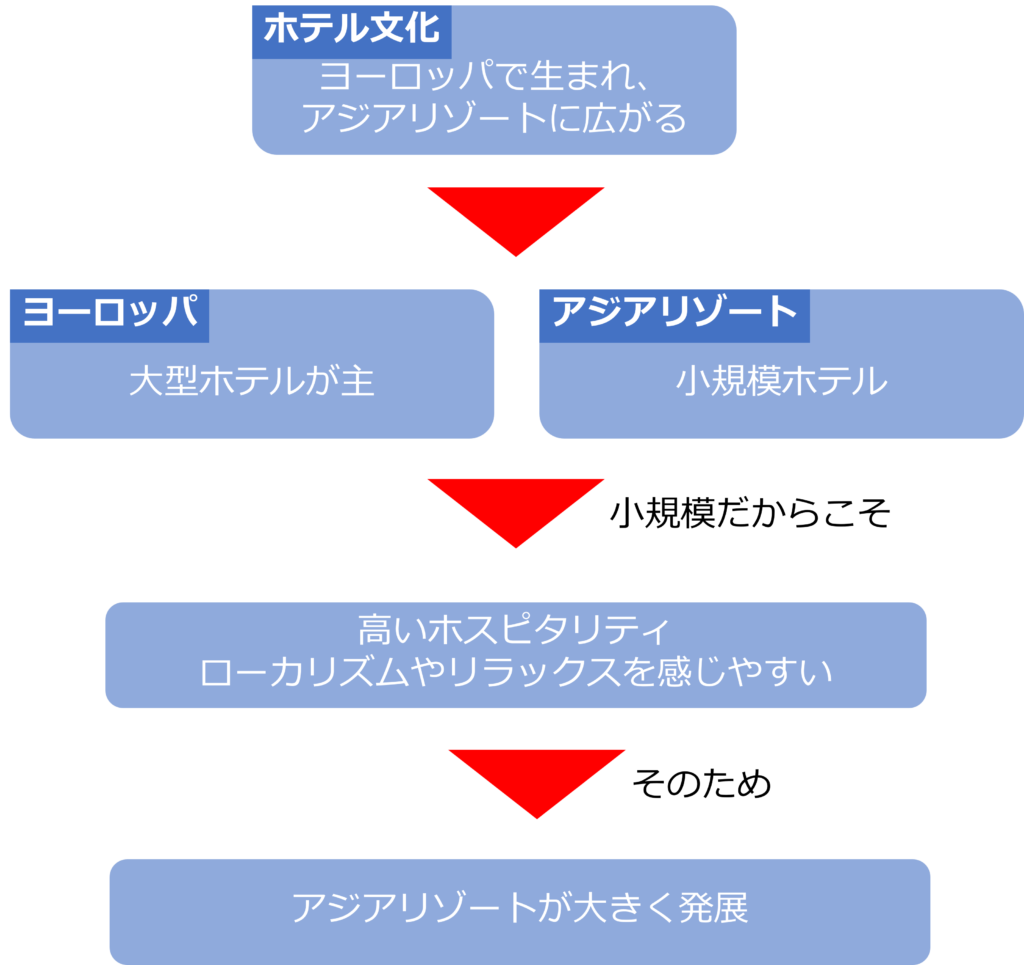

ヨーロッパで生まれたホテル文化はアジアへと広がっていきました。アジアのホテルはヨーロッパと比較し、小規模であり、高いホスピタリティを実現することができたため、アジアリゾートは大きく発展してきました。

現在、ホテル文化にどんな変化が起きているのか

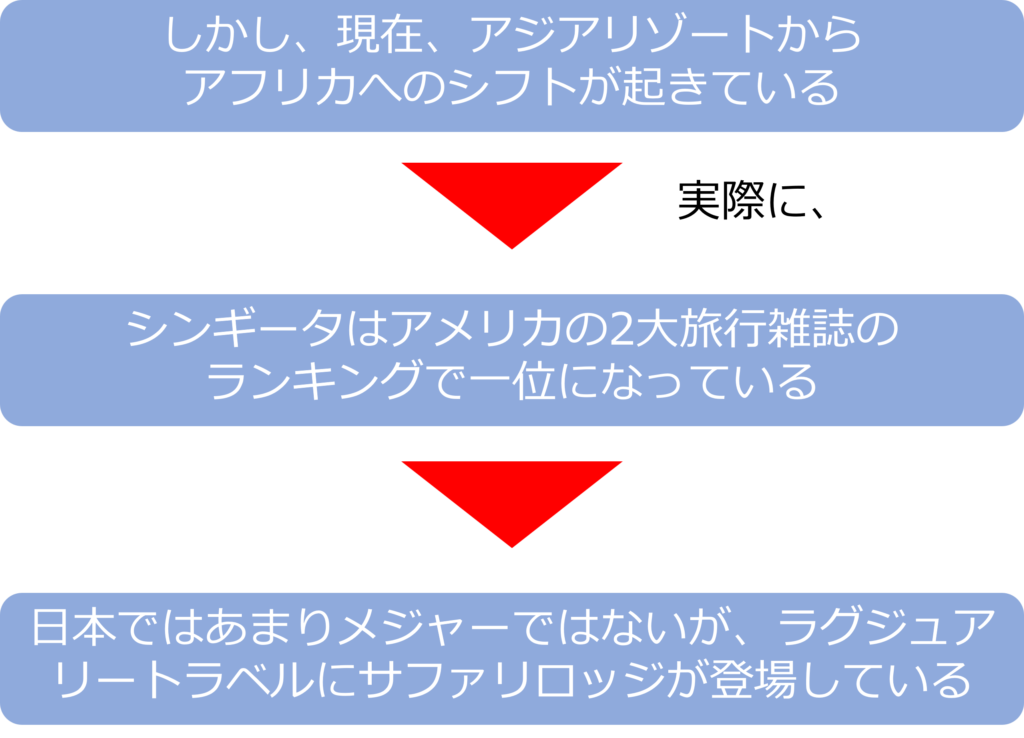

アジアリゾートからアフリカへのシフトが起きています。実際に、アフリカでサファリロッジを展開するシンギータはアメリカの2大旅行雑誌のランキングで一位になっています。

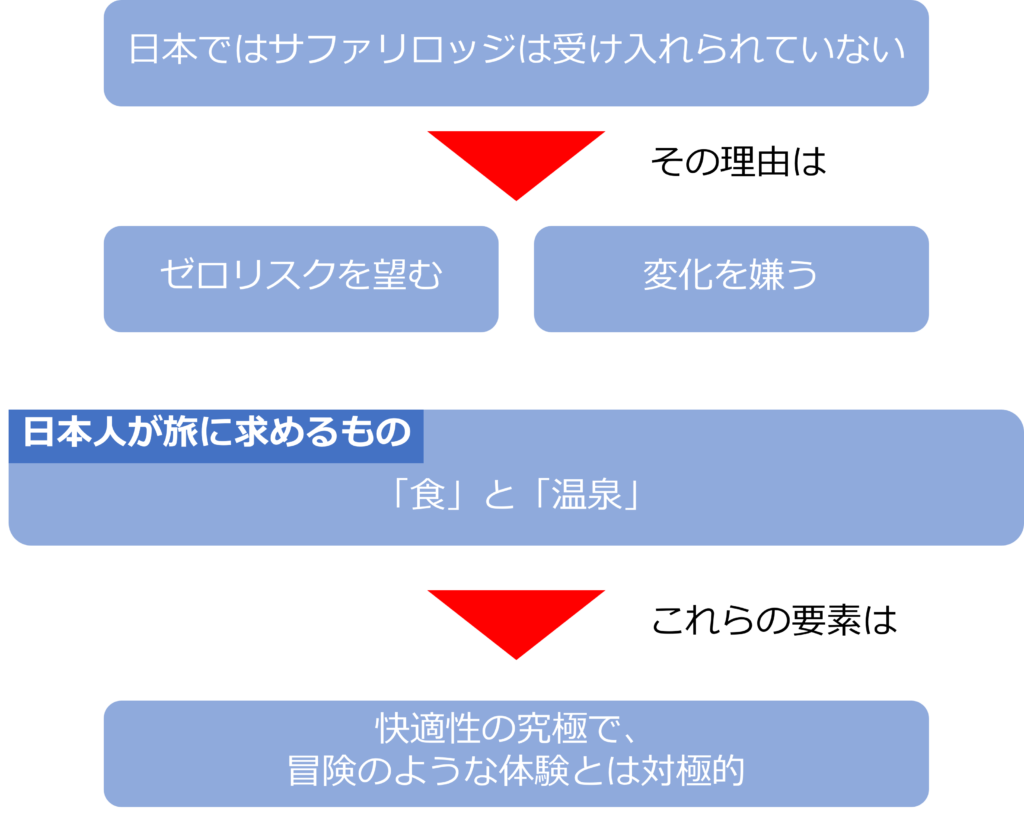

なぜ、日本ではサファリロッジが受け入れられていないのか

日本はゼロリスクを望む傾向や変化を嫌う気質があるため、サファリロッジのような体験はあまり好まれません。

また、日本人が旅に求める「食」と「温泉」は快適性の究極であり、冒険のような体験とは対極的であることも受け入れられていない理由の一つです。

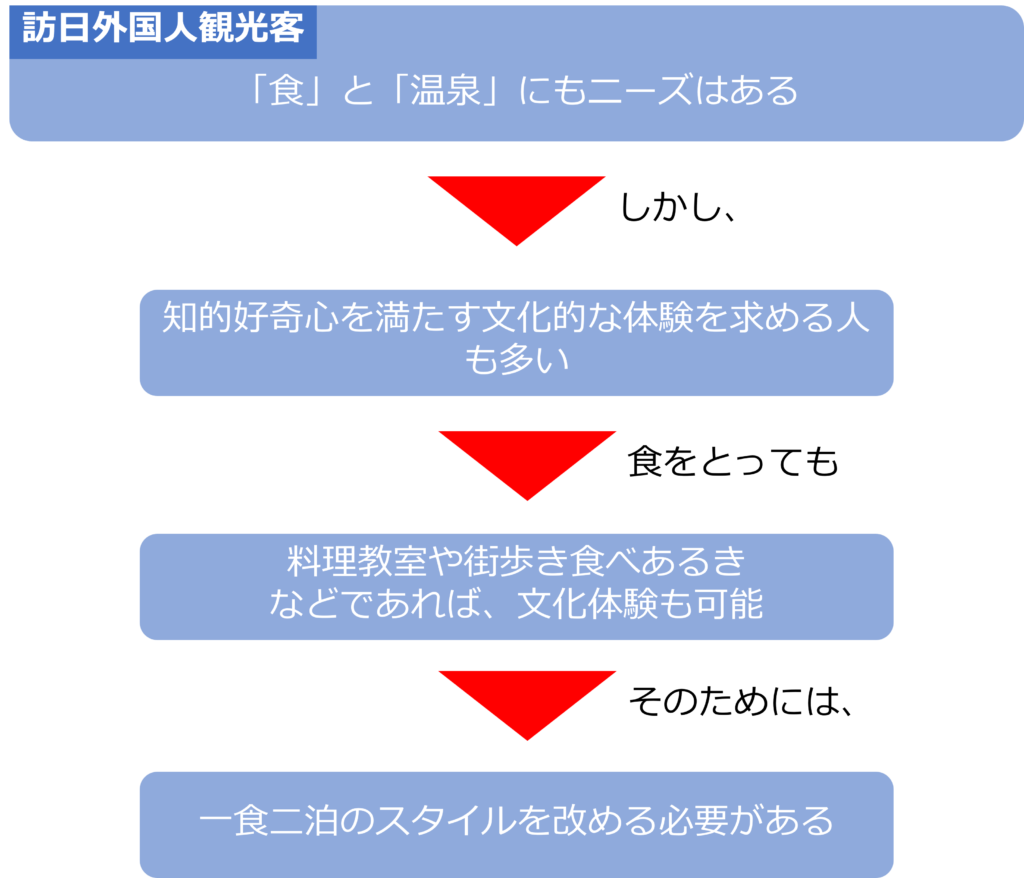

訪日外国人のニーズにこたえるにはどうすれば良いのか

食や温泉にニーズがあることも確かですが、知的好奇心を満たす体験を求める人も多くいます。食をとっても、料理教室や食べあるきができるようにすることで文化体験へと変化させることができます。

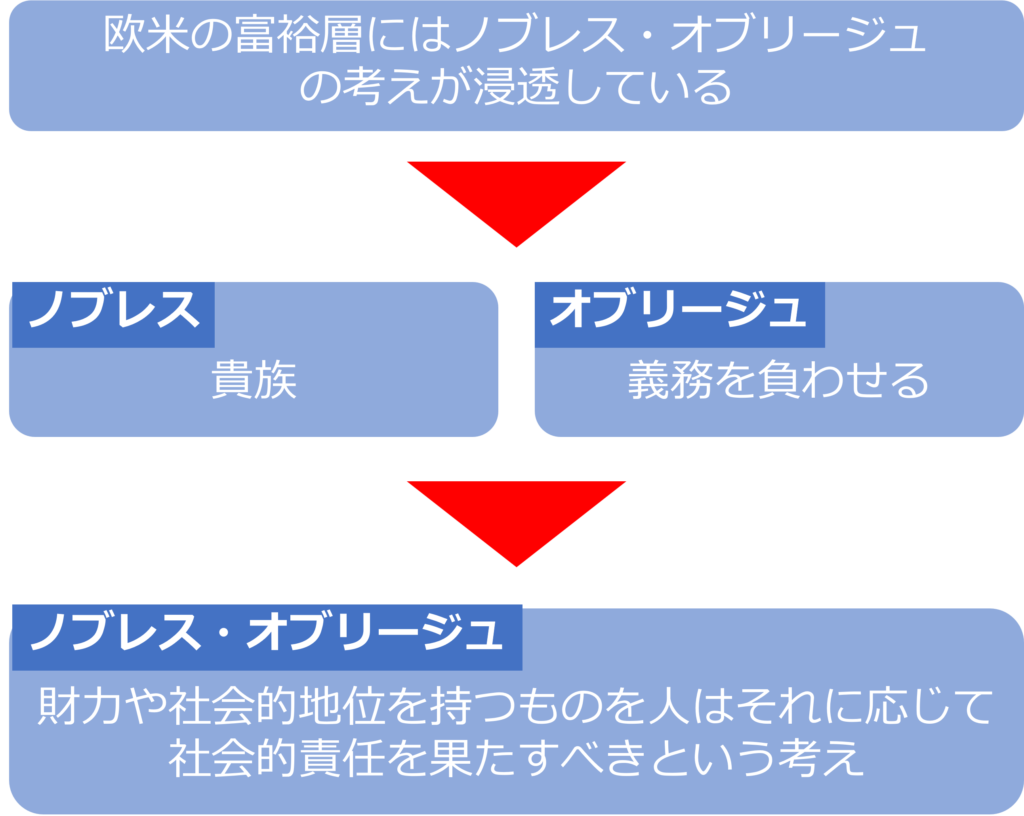

ノブレス・オブリージュとは何か

ノブレス・オブリージュとが財力や社会的地位を持つ人はそれに応じて、社会的な責任を果たすべきという考え方です。

欧米の富裕層にはこのノブレス・オブリージュの考えが浸透しています。

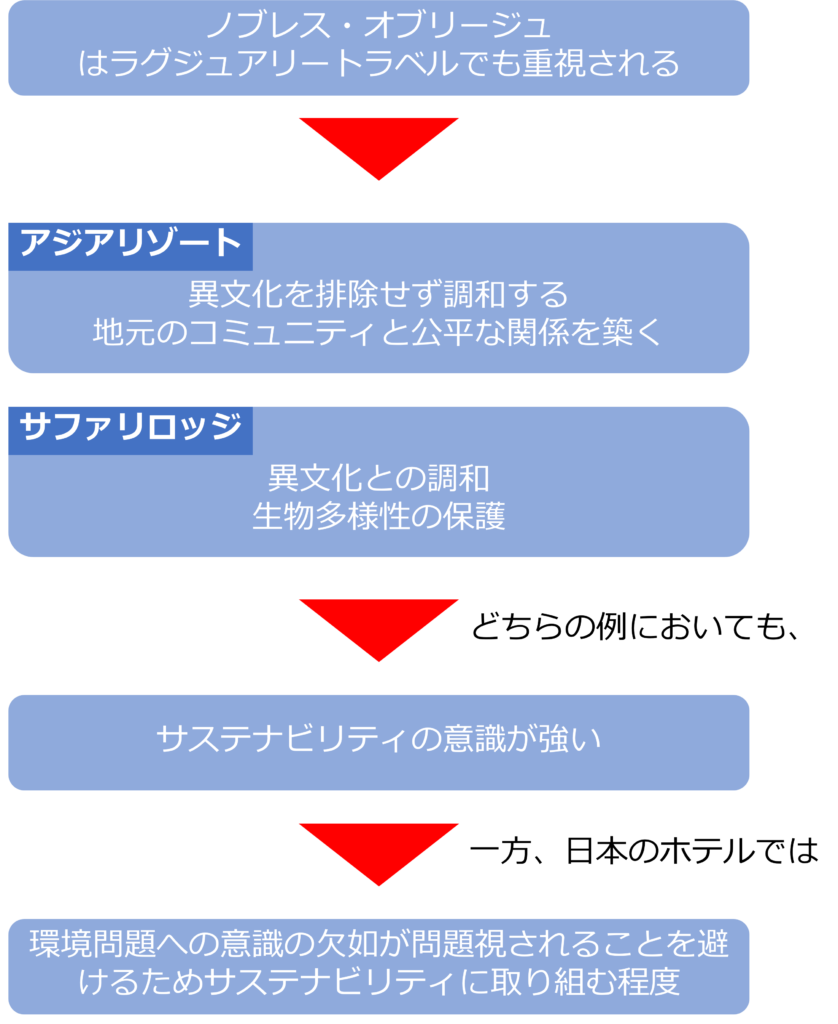

ノブレス・オブリージュはラグジュアリートラベルにどう影響するのか

ノブレス・オブリージュはラグジュアリートラベルでも重視され、アジアリゾートでは異文化のと調和や地元もコミュニティと公平な関係を築くこと、サファリロッジでは生物多用性の保護が重視されています。

どちらもサステナビリティの意識の強さからもたらされるものであり、日本にはあまり浸透していません。

ラグジュアリートラベルの考えを日本でどう生かすべきか

訪日観光客の増加は環境負荷の増加やオーバーツーリズムなどのデメリットを招いています。

ラグジュアリートラベルの考えを取り込み、単価の増加や地方での体験の掘り起こしをおこなうことで、これらのデメリットを軽減することが可能です。

日本にはラグジュアリートラベルを受け入れるポテンシャルは充分にあります。

本の要約

ラグジュアリートラベルと聞くと、豪華なホテルに泊まり、ドレスアップした人々がご馳走を食べるようなイメージがあります。

このようなスタイルの旅もありますが、現代のラグジュアリートラベルのスタイルは多様化しています。

例えば、アフリカにサファリロッジを展開するシンギータでは、野生動物を間近で見ることのできるサファリを求め多くの人が訪れています。

私営動物保護区であり、野生動物の危害を受けても、自己責任とされる面はありますが、ケニアの国立公園と違い人が少なくオーバーツーリズムもなく、よりスリルな体験が可能です。

野生動物の観光中はトイレを屋外で済ませる必要があるなど、ラグジュアリーなイメージとは遠い面もありますが、多くの富裕層がスリルやコンフォートゾーンの外での体験や多少の快適性が失われてもその土地にしかない自然や文化を求めています。

日本ではこのようなラグジュアリートラベルはあまり根付いていませんが、訪日客の増加によるオーバーツーリズムの問題や観光業のさらなる発展のためにも必要な概念となっています。

ヨーロッパで始まったホテル文化は、アジアリゾートへと広がっていきました。

アジアリゾートはそれまでのヨーロッパの大型ホテルとは異なり、小規模だからこそ実現できるホスピタリティやローカリズムやリラックスを重視するを体験できるものでした。

この体験を求めて、多くの人が訪れるようになり、アジアリゾートは大きな発展を見せることとなりました。

しかし、現在は、アジアリゾートからアフリカへのシフトが起きています。2004年にアフリカにサファリロッジを展開するシンギータはアメリカの2大旅行雑誌のランキングで世界一のホテルに選ばれています。

日本ではあまりメジャーではありませんが、ラグジュアリートラベルのジャンルの一つにサファリロッジが登場したことは確かです。

ラグジュアリーサファリロッジの特徴はリゾートの原点にコンサベーション(保護、保全)という概念があることです。大自然そのものを体験することを目的としているため、野生動物に合わせたスケジュールが組まれ、旅行客から得た利益も大自然を守るために使用されています。

多くの富裕層がスリルやコンフォートゾーンの外での体験つまり冒険を求めていますが、日本ではゼロリスクでないことなどが理由で求める人もあまり多くありません。

また、デザイン性の高さや個性的なコンセプト、宿泊以外の付加価値をもつライフスタイルホテルが日本への進出が遅かったことなどそもそも旅行に求めるものの変化を嫌う部分もあります。

日本人が旅に求めるものが「食」と「温泉」であり、これらは身体的な快適性の究極であり、冒険のような体験とは対極に位置するものです。

訪日外国人にとっても、食や温泉のニーズがあることは間違いありませんが、知的好奇心を満たすような文化的な体験を求める人も多くいます。

また、食にしても、単に旅館で食事をするだけでなく、料理教室に参加したり街歩きを兼ねて、食べあるきなど体験とセットにすることを望む人も多くいますが、日本の旅館の多くは一泊二食付きのスタイルが多く、これらの需要に対応できていません。

欧米の富裕層にはノブレス・オブリージュの考えが浸透しています。ノブレス=貴族、オブリージュ=義務を負わせるという意味で、財力や社会的地位を持つものはそれに応じて社会的責任を果たすべきという考えのことです。

そのため、ラグジュアリートラベルにおいても社会的責任を果たすことが重視されています。アジアリゾートでは、異なる文化を排除するのではなく、調和を図ることで地元のコミュニティとリゾートが公平な関係を築くことが目指されています。

サファリロッジでは異文化との調和に加え、生物多様性の保護が強く意識されています。

どちらの例でも、サステナビリティという意識を強く持っていることがわかります。一方、日本のホテルでは環境問題への意識の欠如が問題視されることを避けるため程度の理由でしかサステナビリティに取り組んでいない例も多く見られます。

ラグジュアリートラベルは環境負荷が少ないという特徴も持っています。一人当たりの単価を上げ、観光客を減らすほうが同じ収益でも環境負荷は小さくなります。

また、日本の観光客は大都市に集中し、オーバーツーリズムの要因になっています。しかし、日本の地方にはそこでしか体験できないことが多くあります。

都市部から遠いことを不便であると考えてしまいがちですが、そこでしかできない体験をするためと考えれば冒険の一部とすることができます。

訪日観光客数を伸ばすだけでなく、多様で変化するニーズに答える必要がありますが、日本にもそのポテンシャルは十分にあります。

コメント