この本や記事で分かること

・細胞とは何か

・細胞の働きと構造

細胞とは何か

細胞は生命の基本単位であり、生物のからだは細胞からできています。細胞を共通の基盤を持つ生物という考え方が生物学の出発点になっています。

そのため、生物学の歴史は浅く、200年ほどの歴史でしかありません。

細胞は何からできているのか

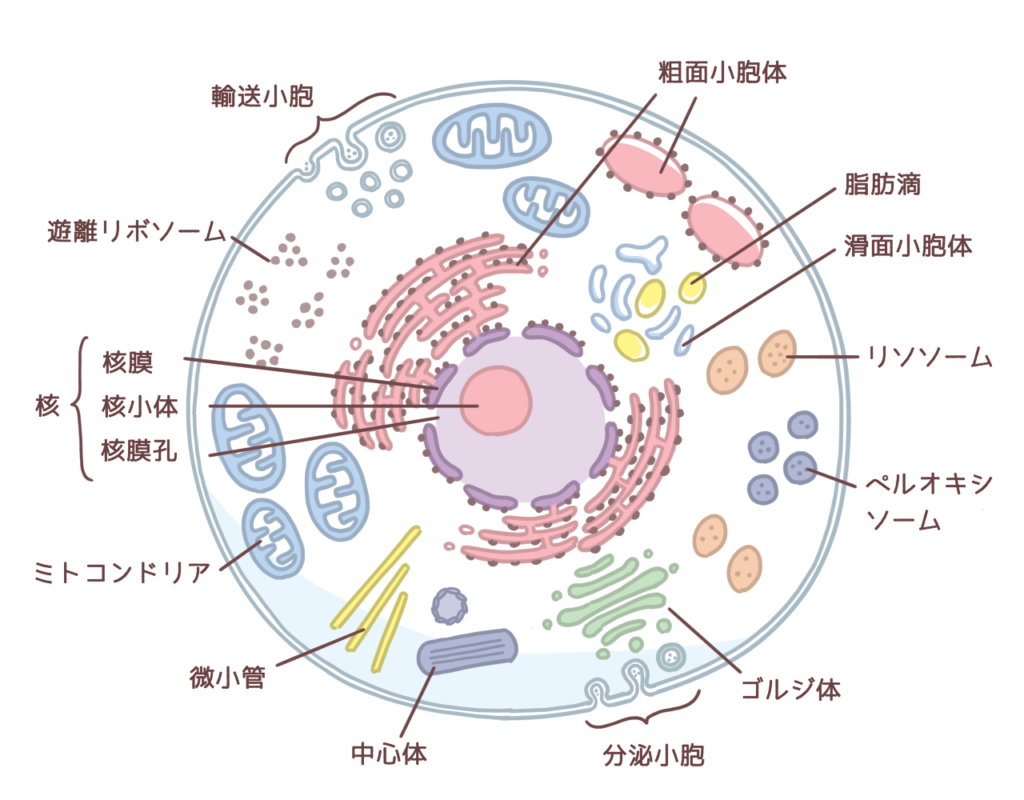

細胞は内部で様々な働きをする細胞小器官と外界と内部を仕切る細胞膜や細胞壁から成り立っています。

細胞小器官には以下のような様々なものがあります。

核:DNAの保管場所

リボソーム:遺伝情報をもとに、タンパク質の合成を行う

ゴルジ体:合成されたタンパク質への糖を付加したり、ひとまとまりの小包にして送り出す

ミトコンドリア:細胞が必要とするエネルギーを生み出す

葉緑体:光合成をおこないエネルギーを生み出す 植物

リソソーム:細胞内の異物や老廃物の除去

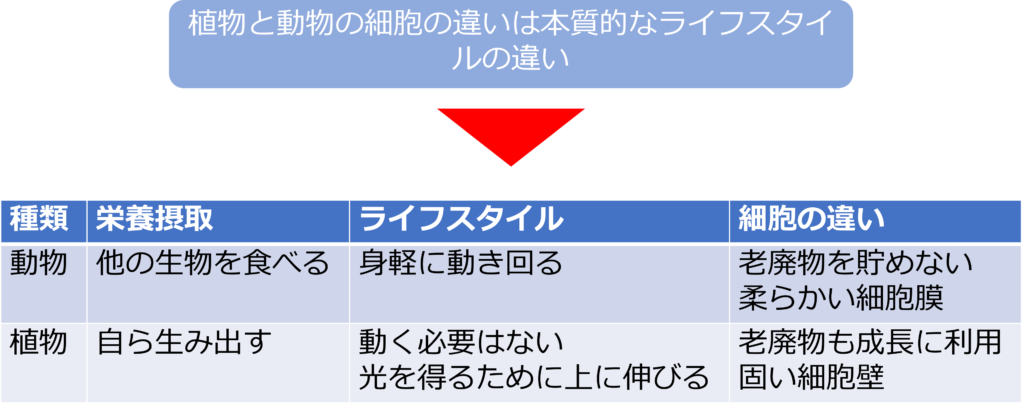

動物と植物で、細胞はどう違うのか

動物と植物では、細胞小器官に違いがある点や植物では細胞壁、動物では細胞膜で仕切られているなどの違いがありますが、細胞の大きさにも違いがあります。

植物の細胞は比較的大きく、硬い細胞膜に覆われています。また細胞内の代謝も少なく、細胞内の活動でできた後形質をためることで上へ向かってしっかり伸びていきます。一方で、動物は老廃物をためずに排出し、身体の軽さを維持しようとします。

これは動物と植物の本質的なライフスタイルの違いに根差いしています。

植物は光合成によって栄養を得る独立栄養であるため、動き回る必要はありませんが、光の奪い合いとなるため上へしっかり伸びる必要があります。そのため老廃物を持つ利用し成長に利用し、硬い細胞壁でしっかり上へ伸びていきます。

動物は他の生物を食べる必要がある、従属栄養生物であるため、自由に動けるように、固い細胞壁ではなく細胞膜で仕切りをし、老廃物を排出することで、身軽さを維持しようとします。

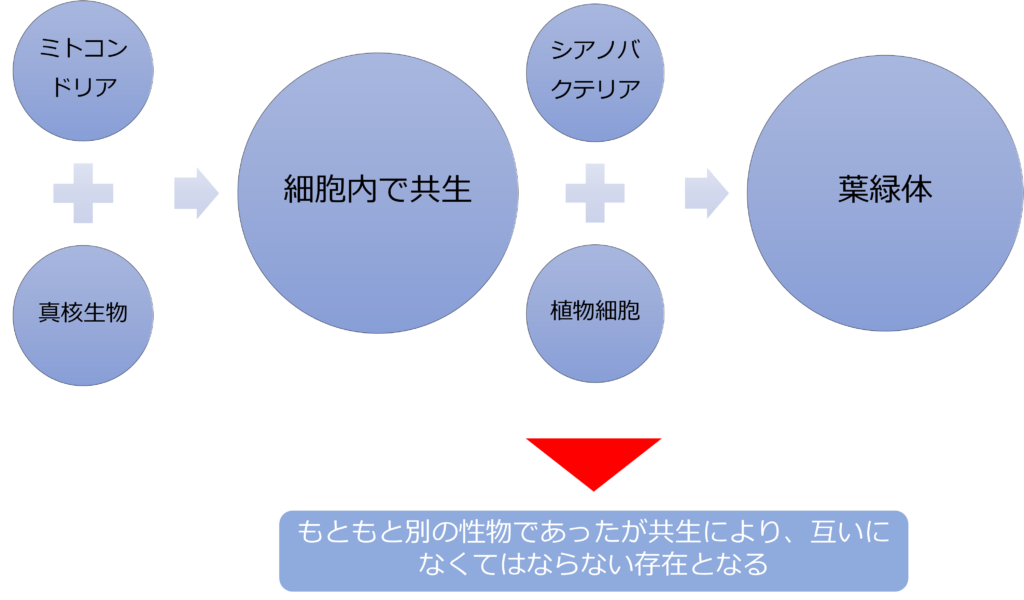

ミトコンドリアや葉緑体はどんなものなのか

ミトコンドリアと葉緑体はそのほかの細胞小器官比較しても、かなり巨大であり、それぞれは独自の遺伝子を持っています。

ミトコンドリアと葉緑体はもともと別の生物であったものが、共生した結果、今の形になったと考えられています。

ミトコンドリアの先祖は何らかの好気性細菌であると考えられており、共生後は呼吸を担当しています。生物は共生によって本来は毒にもなりかねない酸素をエネルギー産生に使うことができるようになりました。

葉緑体は光合成をおこなうシアノバクテリアが祖先であり、シアノバクテリアが他の細胞に取り込まれることで今の形へと変化したと考えられています。

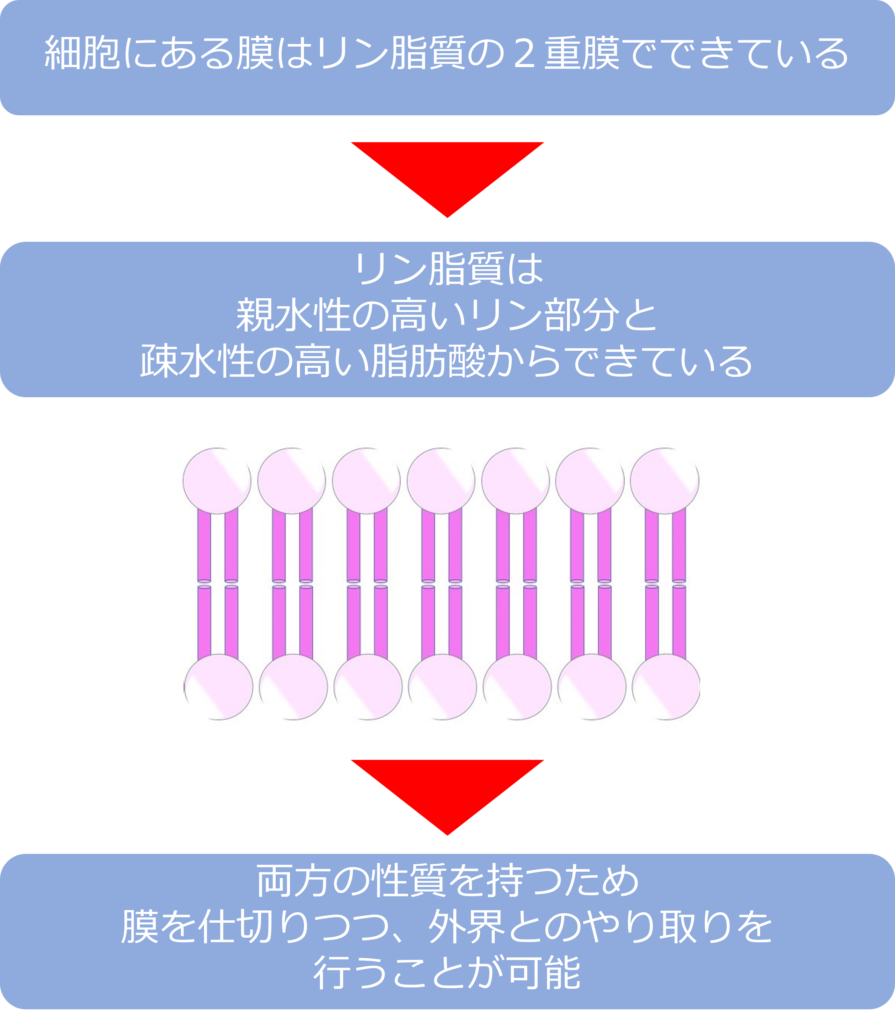

細胞を仕切る膜はどんな構造なのか

細胞内には至るところに、膜がありますが、膜の基本構造は生体膜、単位膜と呼ばれ、その行動は基本的にどの膜で同じです。

細胞膜はリン脂質の2重膜でできています。リン脂質は親水性のリン酸部分と疎水性の高い脂肪酸からなっています。

親水性が高すぎれば、水に溶けてバラバラになってしまいますし、疎水性が高すぎれば、水をはじいてしまうため、外界との物質のやり取りが困難になってしまいます。

生体膜には外界と細胞内をしっかりと仕切りつつ、物質の出入りを円滑に行うことも必要となるため親水性と疎水性を両方の構造を持つリン脂質によって膜が形成されています。

細胞膜はどのようにして物質を取り込んでいるのか

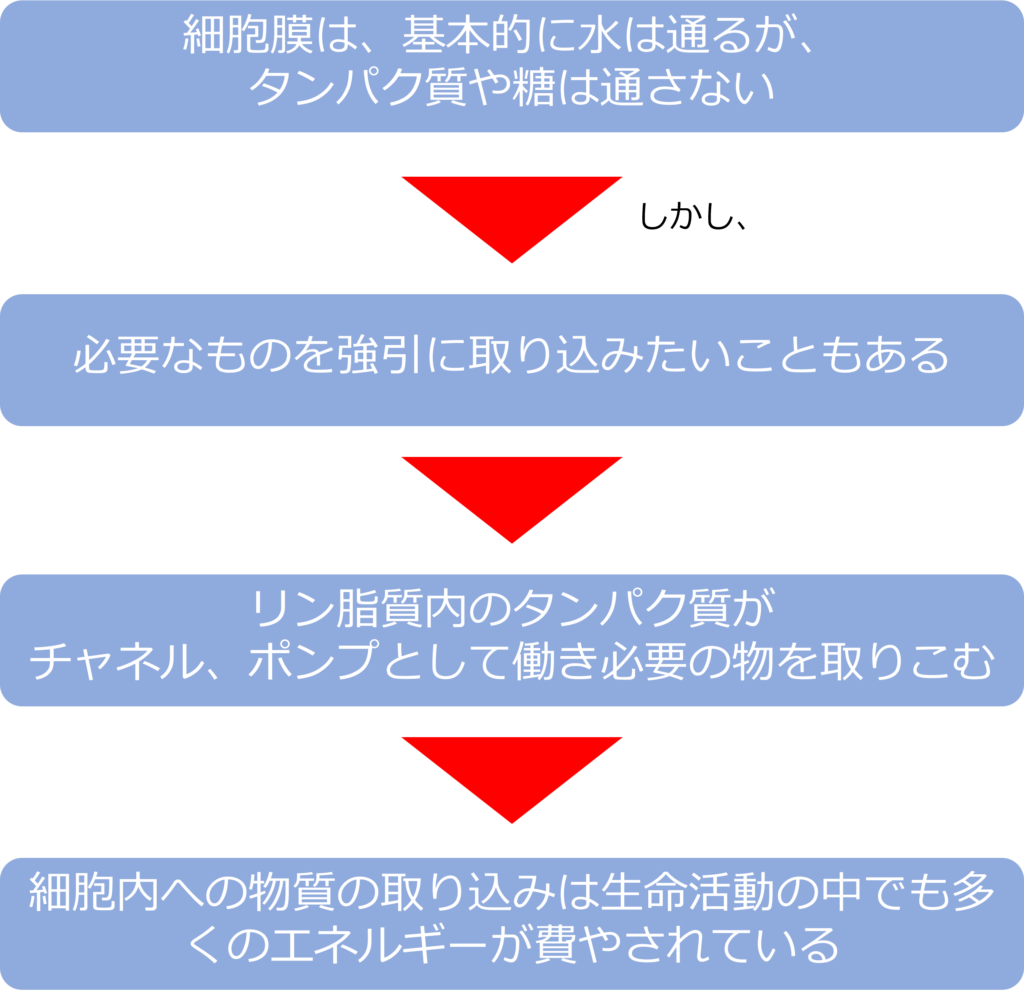

細胞膜は半透膜であり、基本的には、水は通しますが、細胞内のタンパク質や糖は通さない構造をもっています。この構造で細胞内から必要な物資が流出しないようにしています。

しかし、細胞内で必要な物質であれば、半透膜を通れない物質であっても取り入れる必要があります。

また、自然現象はエントロピー(乱雑さ)を増加させる方向に進行するため、濃度高低差があると濃度の高いほうから低いほうへと物質は移動しますが、必要な物質であれば、濃度の低いほうから強引に取り組む必要があります。

こうした物質の通り道は、チャネル、ポンプ、トランスポーターなどと呼ばれ、細胞膜のリン脂質の中に埋め込まれたタンパク質がその機能を担っています。

必要な物質を取り込む機能は能動輸送と呼ばれ、私たちの生命活動のかなりのエネルギー(20%という説もある)がこの機能に費やされています。

コメント