この本や記事で分かること

・生物の呼吸の意味、どうやってエネルギーを生み出しているのか

・呼吸のメカニズム、解糖系、クエン酸回路、電子伝達系とは何か

・発酵とは何か

生物はどうやって生命活動に必要なエネルギーを得ているのか

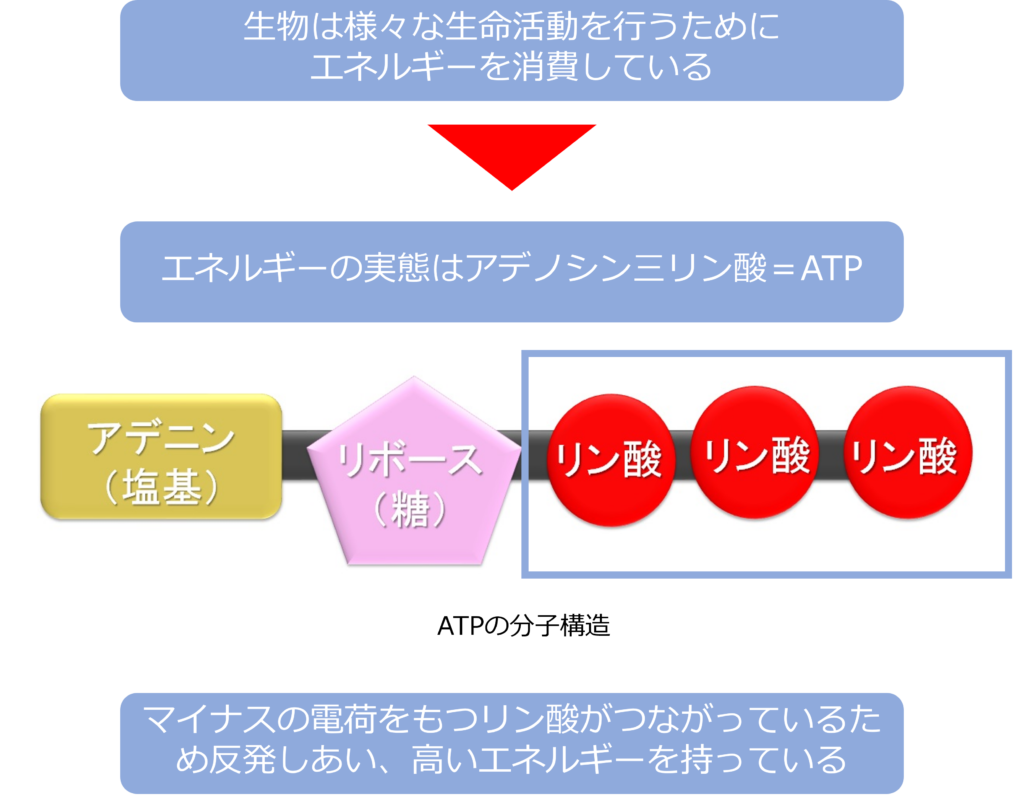

生物は体内で必要な様々な生命活動を行うために、エネルギーを消費しています。そのエネルギーの実体はアデノシン三リン酸(ATP)という分子です。

ATPはマイナスの電荷を帯びているリン酸基を3つもっています。マイナスの電荷をもつリン酸機同士がつながっているため、反発しあうため高いエネルギーをもっています。

生命活動を維持するためのエネルギーにはすべてこのATPが利用されており、多くの生物が呼吸によってATPを作り出しています。

呼吸は何をするものなのか

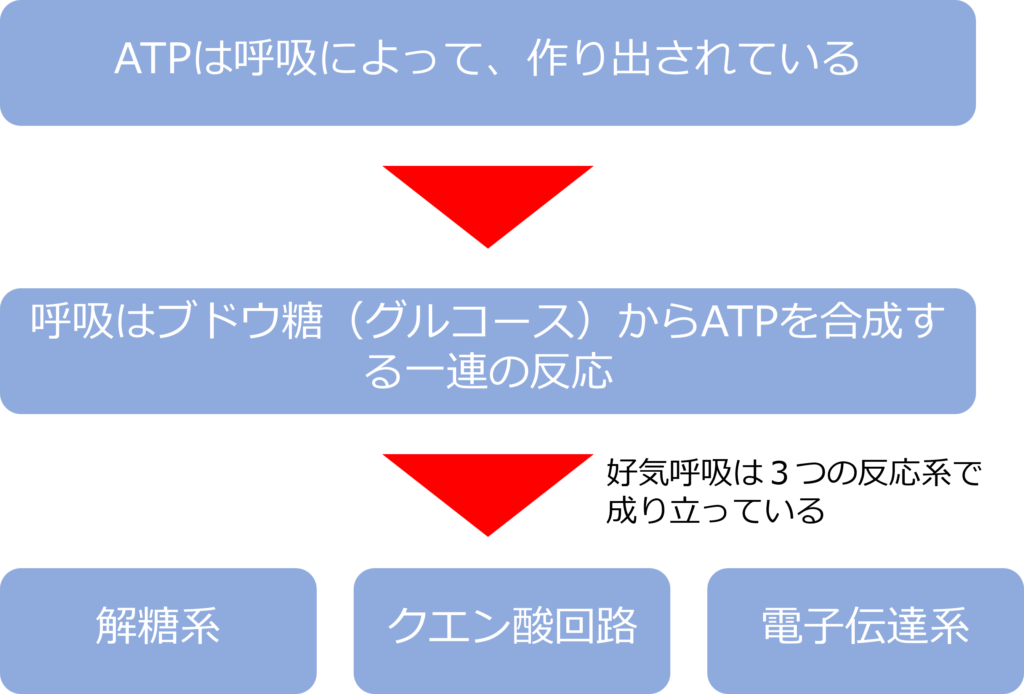

呼吸の反応ではブドウ糖(グルコース)からATPを合成しています。

ブドウ糖は小腸で吸収され、血液に乗って全身に運ばれます。血液中のブドウ糖が細胞に取り込まれると呼吸の一連の反応が始まります。

好気呼吸では解糖系、クエン酸回路、電子伝達系という3つの反応系でATPを合成しています。

解糖系とは何か

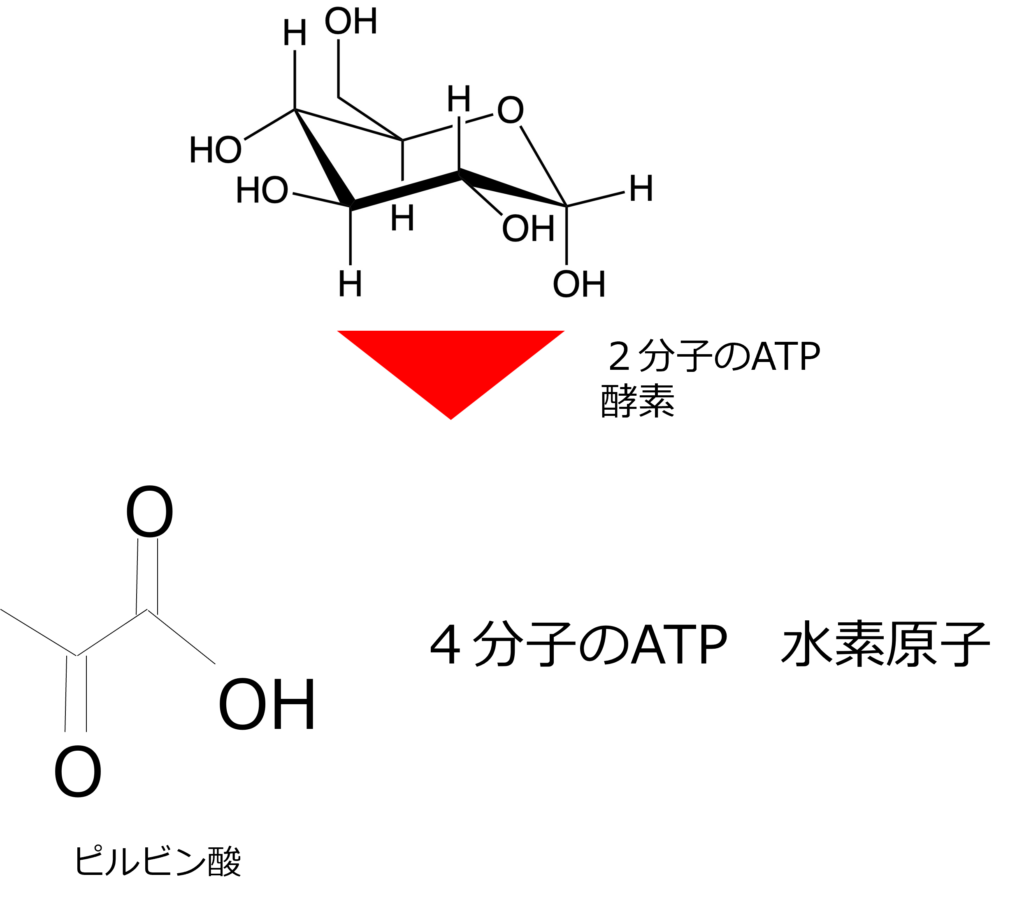

解糖系では3つの酵素によってATP2分子とグルコースからフルクトース二リン酸へと変換します。フルクトース二リン酸は多くの中間生成物を経て、ピルビン酸を生成します。ピルビン酸の生成過程でATPが4分子が生成されます。

クエン酸回路はどのような反応なのか

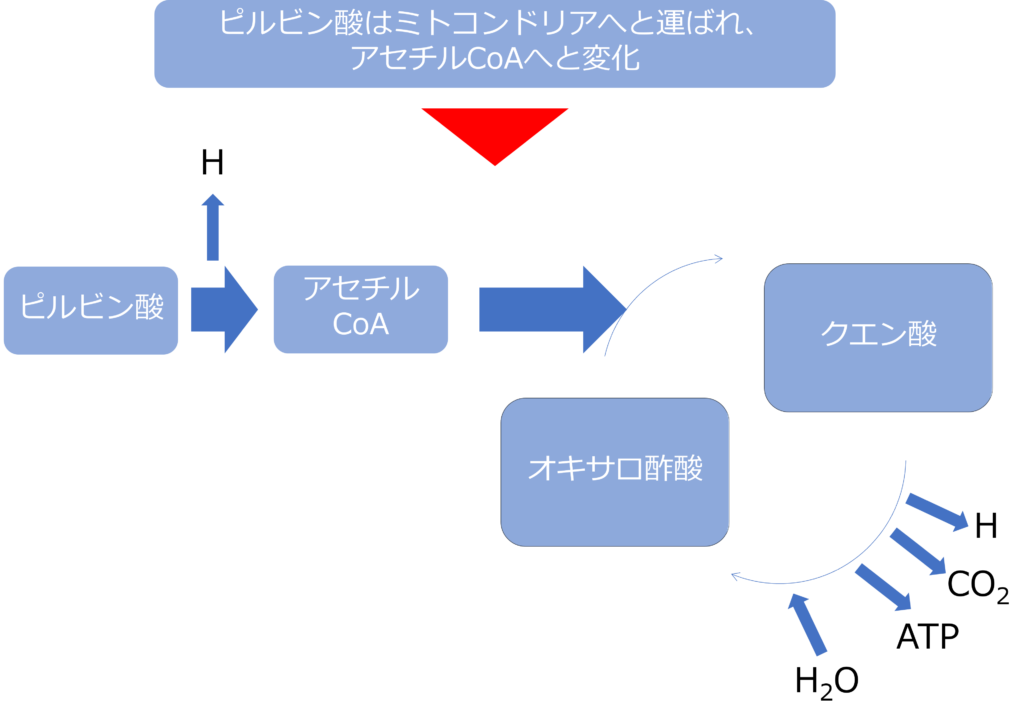

生成したピルビン酸はミトコンドリアへと運ばれ、いくつかの酵素の働きによってCoA(補酵素A)という物質と結合し、アセチルCoAへと変化します。

補酵素とは酵素反応の際に原子団を預かり、別の酵素反応にその原子団を受け渡す役割を担っている物質のことを指します。

アセチルCoAはクエン酸回路に入るとアセチルが遊離され、クエン酸を経由し、ATP、二酸化炭素、水素原子を排出し、最終的にオキサロ酢酸が残ります。

遊離したCoAは再度補酵素として働き、オキサロ酢酸がアセチル基と反応することでクエン酸ができるため、半永久的に同じ反応を繰り返すことが可能です。

クエン酸回路までの過程では、酸素はまだ登場していませんが二酸化炭素を排出しています。酸素を吸って二酸化炭素を吐くイメージがありますが、吸った酸素を二酸化炭素を変換しているわけではなく、ブドウ糖や水分子から作られたものです。

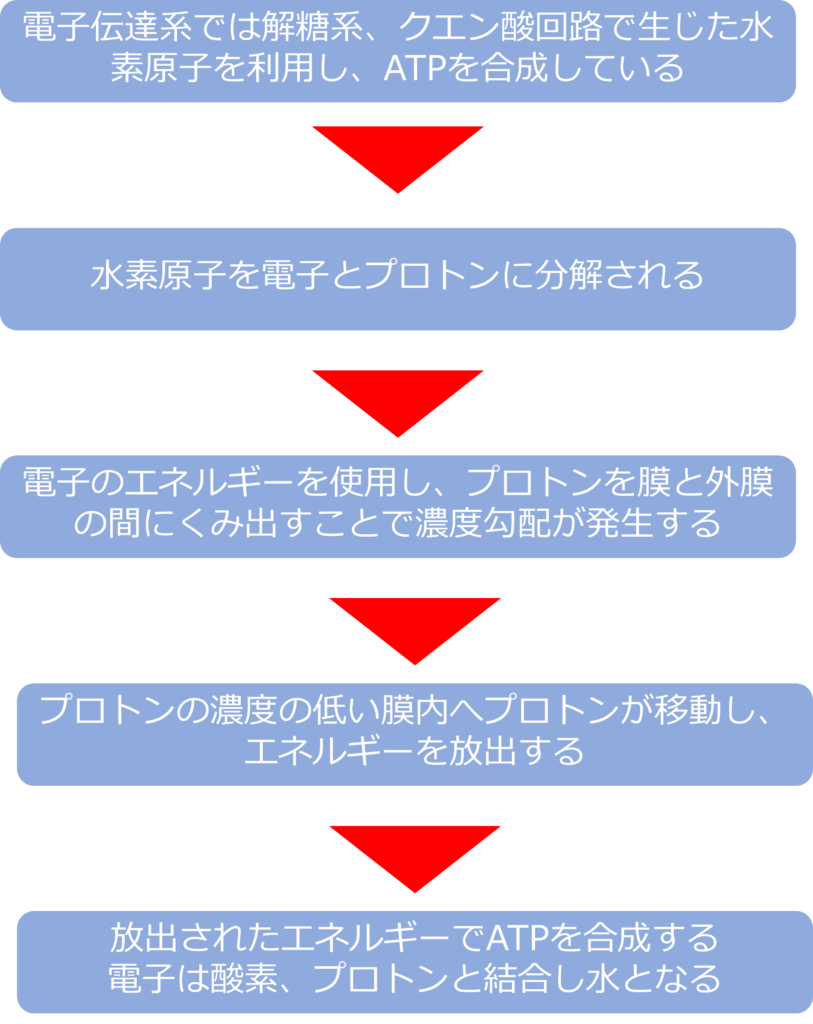

電子伝達系ではどのような反応が起きているのか

解糖系やクエン酸回路では、ATP以外にも水素原子が放出されています。放出された水素原子は電子伝達系で利用され、大量のATP分子を生成しています。

電子伝達系では、以下のような順序で反応が進行します。

1.ミトコンドリア内のマトリクスで水素原子がプロトンと電子に分解される

2.電子がマトリクスの外側の内膜で、酵素タンパク質上を受け渡していく

3.移動時に電子がエネルギーを放出する

4.エネルギーを利用し、プロトンが内膜と外膜の間にくみ出される

5.マトリクス側のプロトン濃度が減少し、濃度勾配が発生する

6.濃度の低いマトリクス側へプロトンが移動し、エネルギーを放出する

7.放出されたエネルギーがタンパク質複合体によってリン酸結合に変換され、ATPを生成する

8.エネルギーを失った電子はプロトン、酸素と結合し、水へ変化する

解糖系では、グルコース一分子から23~27分子ものATPが作りだされています。

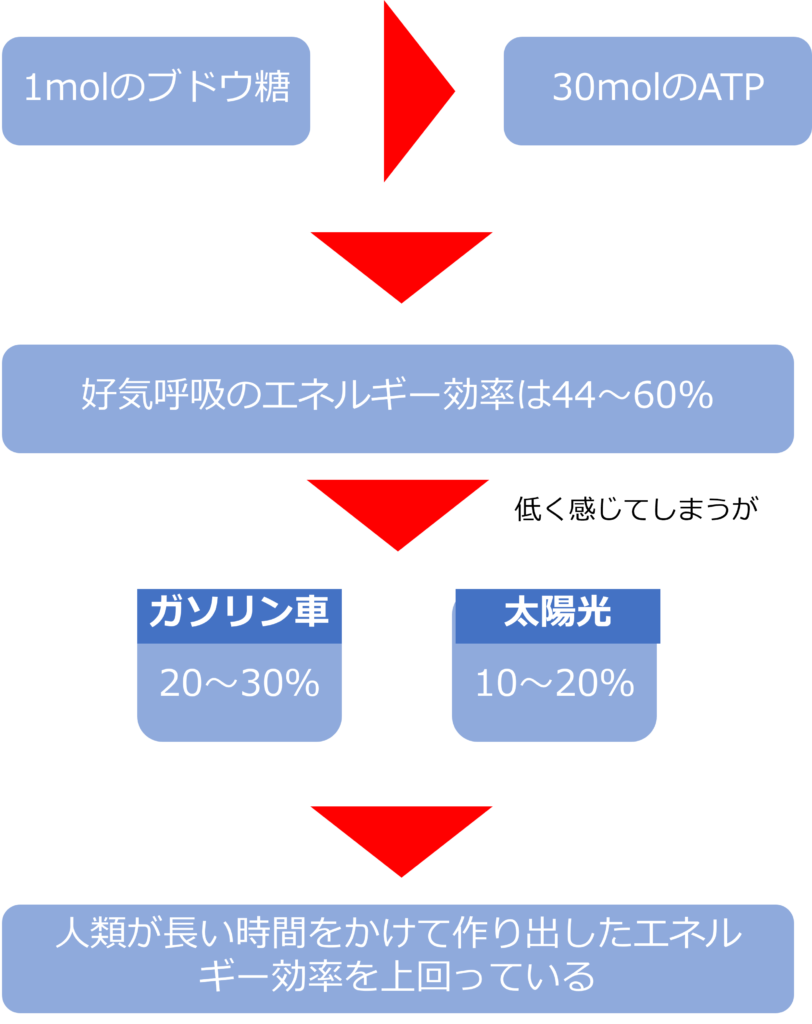

生物の呼吸はどれくらいの効率なのか

ブドウ糖1molは686kcalの化学エネルギーを持っており、作られたATP分子の持つエネルギーはおよそ300kcalです。

好気呼吸のエネルギー効率は約44%となり、意外と低く感じますが、ガソリン車が20~30%、太陽光が10~20%であることを考慮するとかなり高いレベルといえます。

人類が長い時間をかけて作り出したエネルギー効率を上回る仕組みを遥か昔から使い続けています。

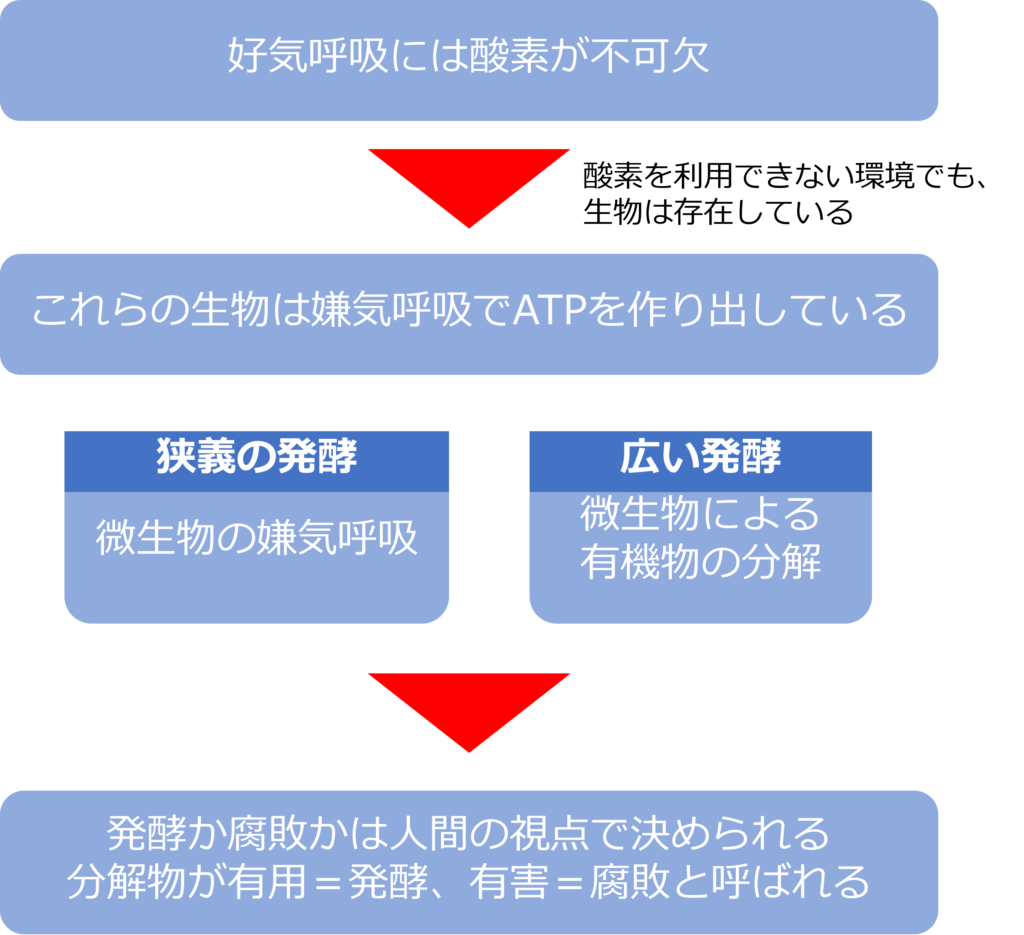

すべての生物が酸素を利用した呼吸を行っているのか

好気呼吸では、酸素がなければ電子やプロトンの行き場を失ってしまい電子伝達の反応が進行してしまうため、酸素が不可欠です。

ただし、すべての生き物が酸素を利用できる環境で暮らしているわけではなく、土の中、水の底、人の腸内など酸素のほとんどない環境にいる生物も多くいます。

これらの生物は酸素を用いない、嫌気呼吸でATPを作り出しています。

微生物の呼吸には発酵という言葉も使われます。狭義の発酵は微生物の嫌気呼吸のことを指しますが、一般的には微生物が有機物を分解し、人間が有益なものができることを指しています。

発酵と呼ぶかは人間の視点で決められるため、微生物の分解でできたものが有害であれば、発酵ではなく、腐敗と呼ばれます。

微生物の発酵にはどんなものがあるのか

微細物の呼吸に伴う発酵には以下のようなものがあります。

・アルコール発酵:グルコースをエタノールに変換し、ATPを発生させる。

・乳酸発酵:グルコースを乳酸に変換し、ATPを発生させる

・酢酸発酵:エタノールを酢酸に変換する。酸素を利用するため嫌気呼吸ではない

アルコール飲料やパン作り、ヨーグルト、乳酸飲料、漬物、果実酢などを作り出す際に発酵は欠かすことができません。微生物による分解で生成される様々な副産物は身体に良い機能をもつことが、多くの発酵食品が身体に良いといわれる要因です。

微生物の呼吸反応ではない(狭義の発酵ではない)ものの、発酵食品よばれているのが、納豆です。納豆は大豆を納豆菌がタンパク質分解を行いうことで作られます。

アルコール、乳酸、酢酸発酵などが微生物の呼吸に伴う発酵です。広い意味での発酵である微生物による有機物の分解での副産物は身体に良いことが多いため、発酵食品は全般的に健康食品としての効果が高くなっています。

コメント