本の要点

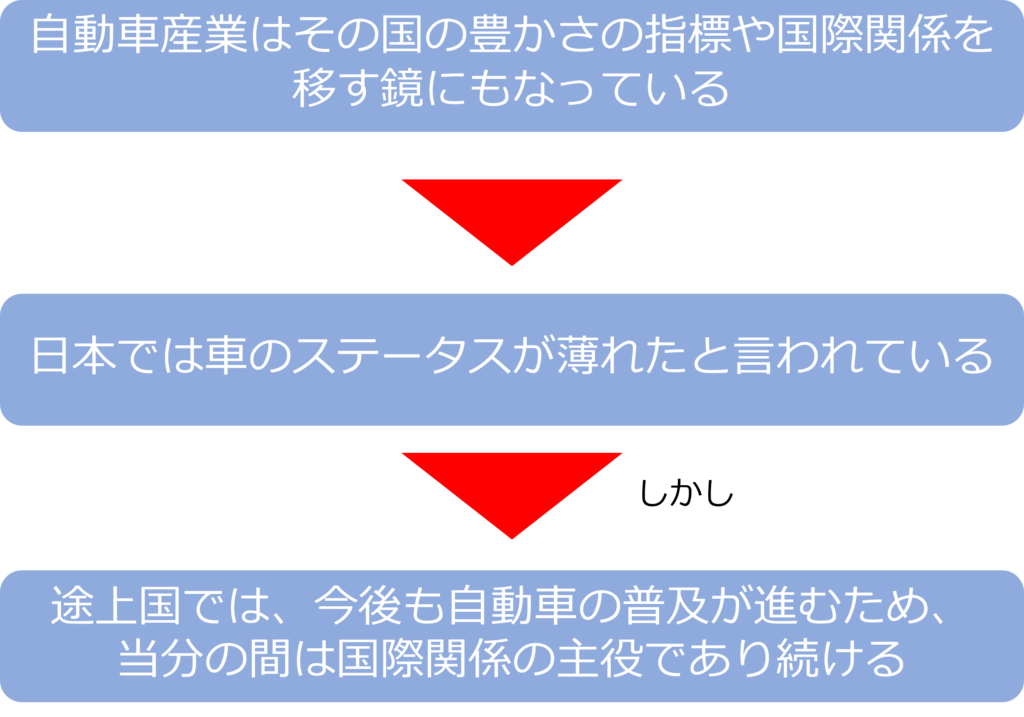

自動車産業、市場の盛衰はその国の豊かさと安定の指標となっており、他の産業とくらべても、その国の経済の浮き沈みを的確に体現してるとも言われます。

経済だけでなく、国際関係を映す鏡でもあり、国際関係の原動力にもなっています。

日本では車自体のステータス薄れた面もありますが。途上国では自動車の普及は進んでおり、今後しばらく続く見込みです。

当面の間は、自動車が国際関係の主役であり続けるものと考えられています。

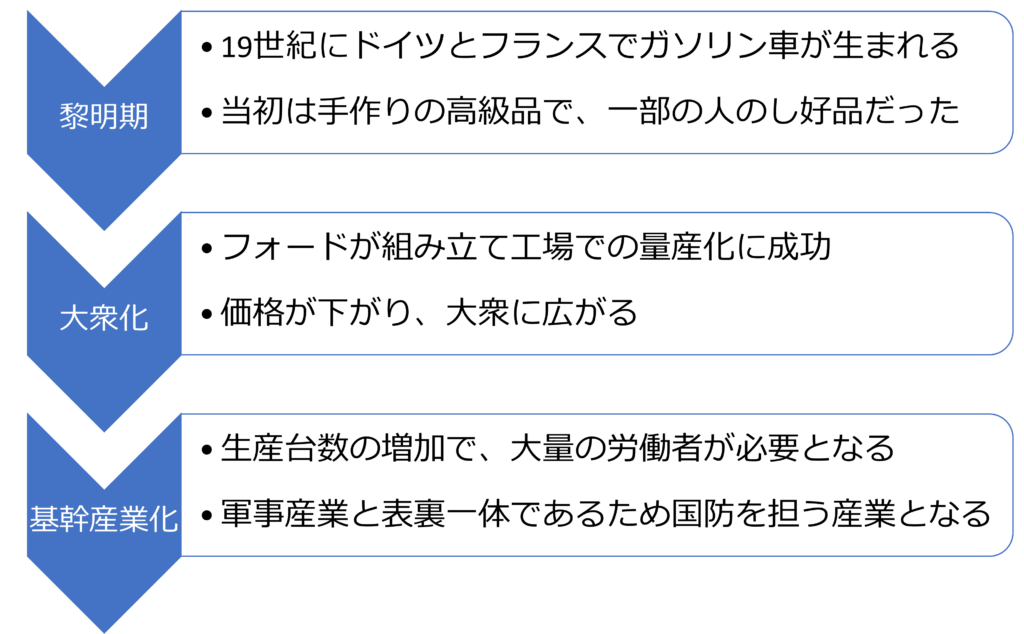

19世紀末にドイツとフランスで生まれたガソリン車は黎明期には手作りされる高級品でしたが、アメリカのフォードが組み立て工場による量産化に成功すると大衆に広がっていきます。

生産台数が増えたことで自動車産業は一大セクターへと成長していきました。

また、軍事産業とも表裏一体であることもあり、産業上だけでなく、国防を担う基幹産業の一つとして、多くの国による競争が起きていきました。

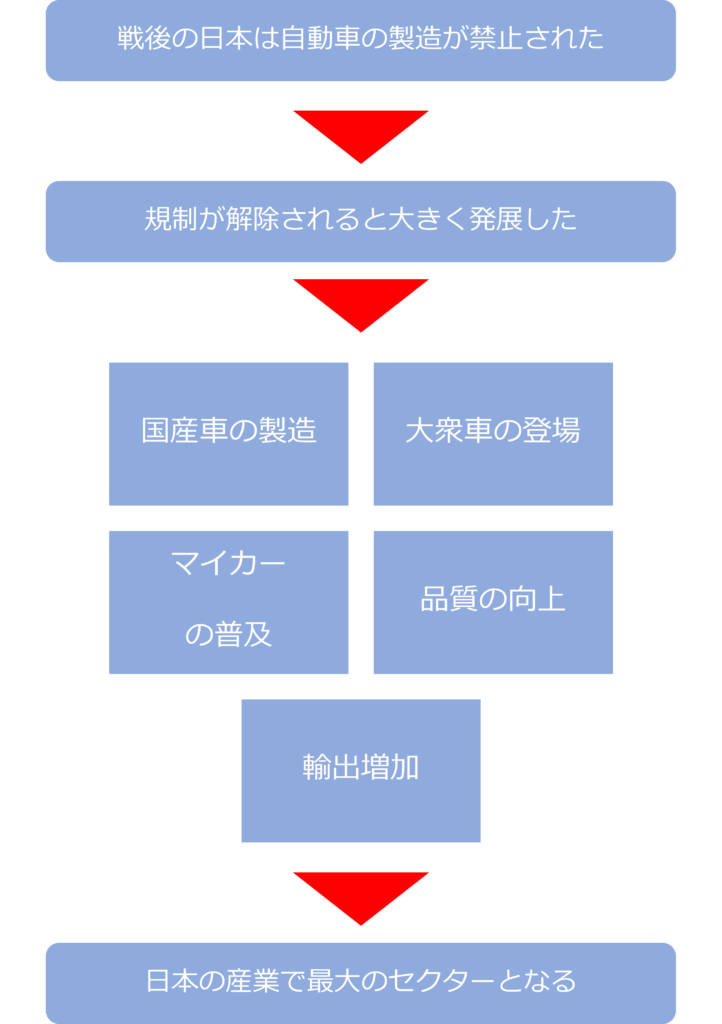

日本は戦後、自動車の製造が禁止されましたが、規制が解除されると大きく発展し、自動車産業は産業界で最大のセクターへと成長しました。

日本の自動車産業は没個性ながら、省燃費、高品質という特徴で世界中へ輸出される製品へと変化していきました。

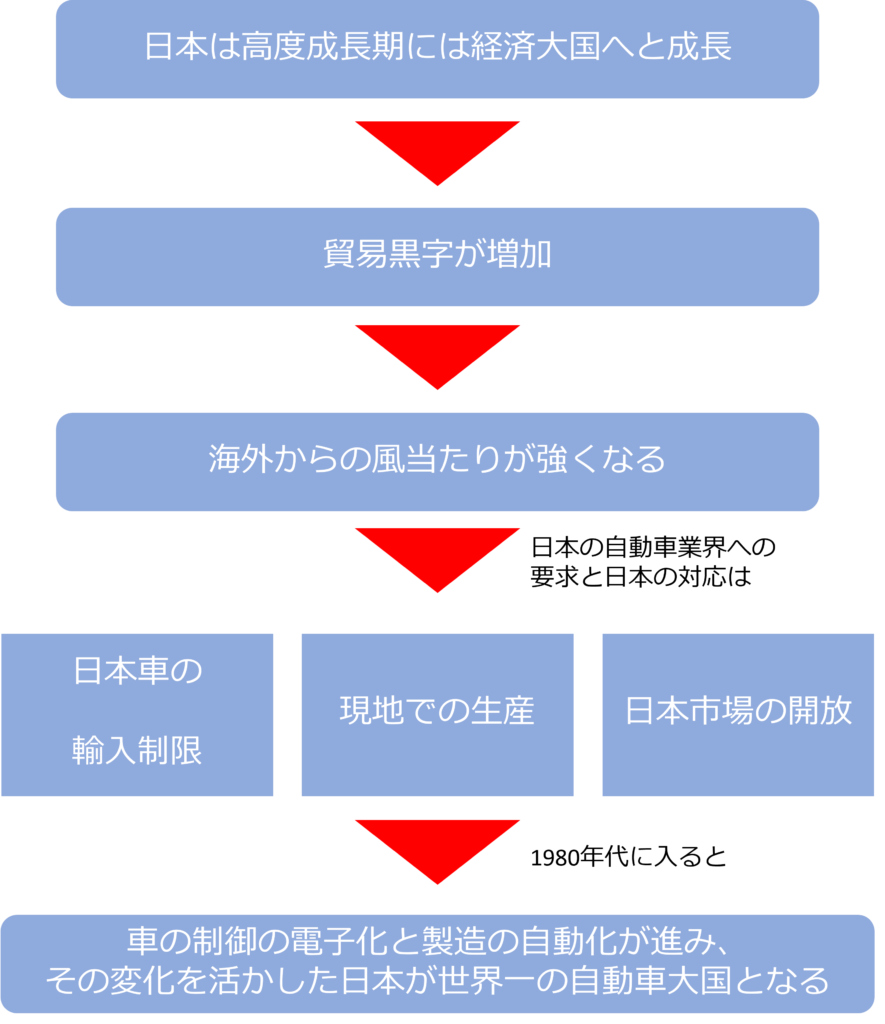

1960年代の高度成長期に輸出を大きく伸ばし、1980年代の車の制御の電子化と製造の自動化にうまく対応し、世界一の自動車大国に上り詰めました。

1990年代にはいると、バブル崩壊による経済の落ち込みも経験しましたが、ハイブリッド車を生み出すなど復活が期待されるました。

しかし、21世紀にはいると日本の自動車産業は変化の激しさに対応しきれていない部分も少なくありません。

ソフトウェアの重要性の増加、CASE(つながり、自動化、シェア、電動化)の普及によって、燃費向上や品質向上ではなく、車の使い方、所有の形、作り方など新しいライフスタイルを提案する力が求められるようになっていきました。

技術開発する力だけではなく、それをどこで発揮するのか、どのように伝えて世論を作っていくのかを考えることが強く求められています。

この本や記事で分かること

・自動車産業の重要性

・日本の自動車産業の興隆

・今後の自動車産業に必要なこと

なぜ、自動車産業が重要なのか

自動車産業はその国の経済力を示したり、国際関係を映す鏡になっています。

日本では、車のステータスが薄れたともいわれますが、途上国では今まさに車の普及が始まっており、当分の間は自動車が国際関係の主役であり続けます。

自動車業界はどのように進歩してきたのか

黎明期には手作りされる高級品でしたが、フォードによる量産化が成功したことで、価格が下がり大衆に普及していきました。

生産台数が増加し、必要な労働者が増えたことや軍事産業と表裏一体であったことから、多くの国にとって、基幹産業化していきます。

日本の自動車産業はどのように発展してきたのか

戦後しばらくは自動車の製造が禁止されていましたが、規制がなくなると大きく発展してきました。品質が向上し、輸出が大きく伸びたことで日本の産業界でも最大のセクターへと成長しました。

日本の台頭に世界はどう反応したのか

高度成長期と会いまった日本車の輸出が増加し、貿易黒字が増加したことで、海外からの数あたりが強くなっていきます。

日本車の輸入制限や現地生産、日本市場の開放などを求められ、それを実現してきました。

海外からの横やりがあったものの、1980年代の車の制御の電子化と製造現場の自動化という変化を上手く活かし、日本は世界一の自動車大国へと成長しました。

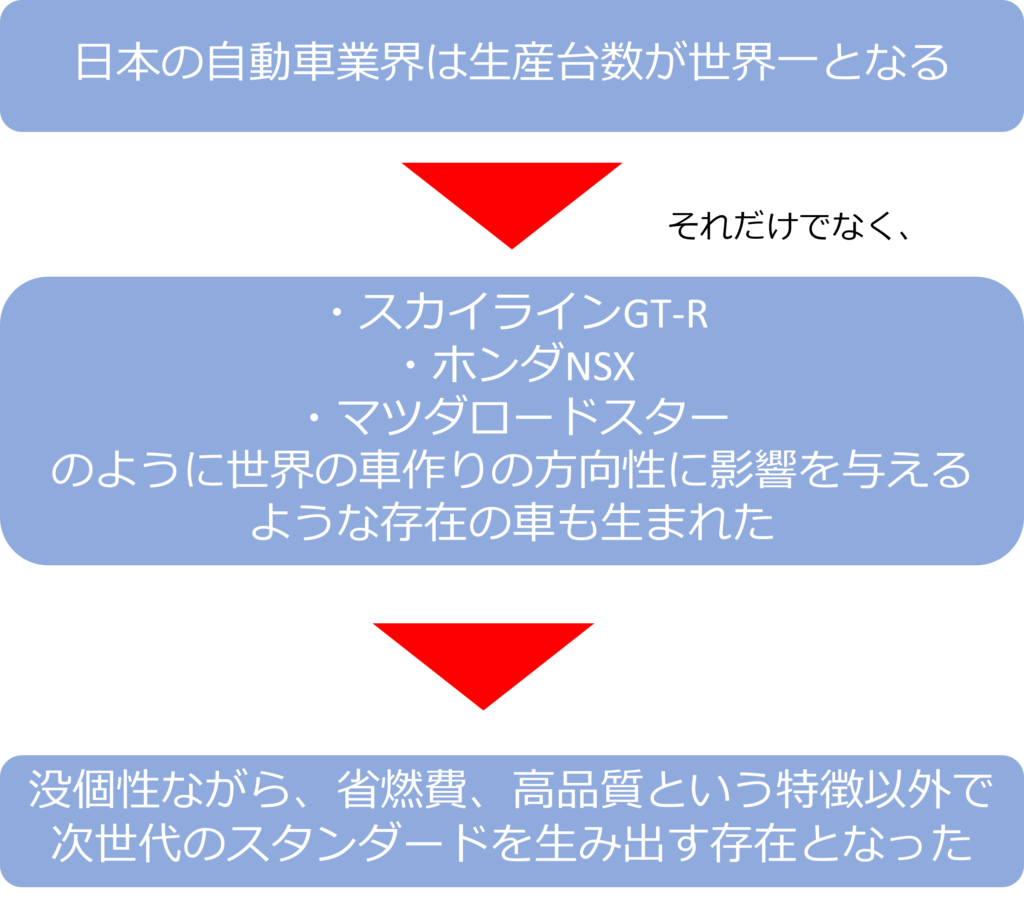

世界一の自動車大国となった日本はどのような車を生み出したのか

省燃費、高品質で生産台数が世界一になっただけでなく、世界の車作りの方向性に影響を与えるような存在の車を生む出すことに成功しました。

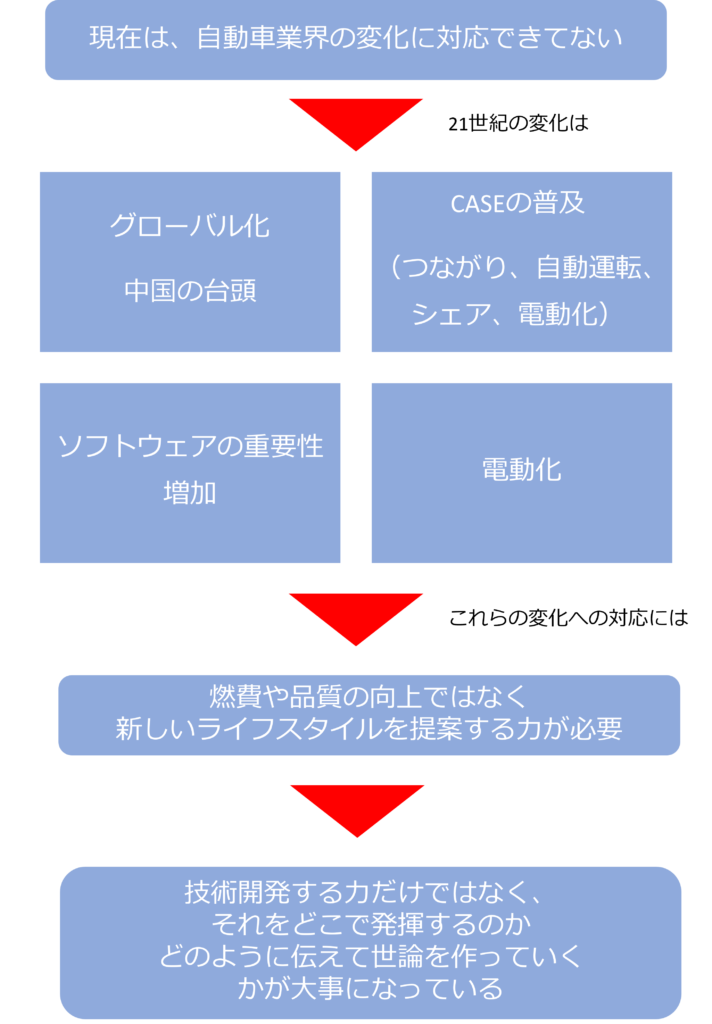

現在の日本の自動車産業の問題は何か

21世紀の自動車業界の変化に日本企業は対応できてない面があります。

CASEの普及やソフトウェアの重要性の増加は、単純な性能向上だけでなく。新しいライフスタイルを提案することが求められています。

技術開発だけでなく、それをどこで発揮するのか、どのように伝え世論を作っていくのかが大事なっています。

本の要約

自動車産業、市場の盛衰はその国の豊かさと安定の指標となっています。

多くの国で自動車産業は、ほかの産業に比べ、その国の経済の浮き沈みを的確に体現してるとも言われます。

経済だけでなく、国際関係を映す鏡でもあり、原動力でもあります。 自動車を通じて、各国の盛衰や国際関係の歴史をたどっていくことができます。

日本では車自体のステータスや魅了が薄れたといわれますが、 途上国ではいまなお、自動車の普及は進んでおり、今後しばらく続く見込みです。 そのため、自動車は当分の間国際関係の主役でありつづけるものと思われます。

世界初のガソリン車はドイツとフランスで19世紀末に誕生します。 黎明期の自動車は一台一台手作りされる高級品であり一部の人の嗜好品、道楽でした。

その後、アメリカのフォードが組み立て工場による量産化に成功すると大衆にも広がっていきました。 生産台数が増えることが労働者の増加につながるようになった 販売網が広がったことで工場を誘致したいと考える地域や国が増えたことなどで自動車産業は1大セクターになっていきました。

自動車産業は航空機産業や軍事産業と表裏一体であることもあり、 2度の世界大戦を経ることで、単に経済の主要セクターであるだけでなく、国防を担う基幹産業であり、国家の屋台骨の一つになっていきました。

戦後の日本でも当社は自動車の製造が禁止されましたが、日本が共産化することを防ぐため、 豊かで自立した同盟国とすることを目的に規制が解かれると、大きく発展し、 自動車産業が最大のセクターとなっていきました。

国産車の製造が始まり、大衆車の登場と所得の増加によるマイカーの普及で日本車の品質は大きく向上し、 海外への輸出も大きく拡大しました。

1960年代には、高度成長を謳歌し、経済大国として台頭した日本の自動車産業ですが、貿易黒字が増え続けたことで 海外からの風当たりが徐々に強くなっていきました。

各国による日本車の輸入制限や日本市場の開放、現地国での生産などを求められることとなりました。 また、このころから大気汚染などの環境問題にも焦点が当たり、燃費の改善や電動化の検討が始まっています。

1980年代にはいると、車の制御の電子化と製造面での自動化が一層進みますが、日本はこの変化をうまくいかし、世界一の自動車大国に上り詰めていきました。

また、生産台数が世界一になっただけでなく、スカイラインGT-R、ホンダNSX、マツダロードスターなどのように 世界の車作りの方向性に影響を与えるような存在が生まれるようにもなっていきました。

日本車の没個性ながら、省燃費、高品質という特徴以外で次世代のスタンダードを生みだせる存在に成長したことをみせました。

その後、バブル崩壊による経済の落ち込みなどもあり、生産量の落ち込みも経験しますが、 ハイブリッド車も生み出したことで復活が期待されました。

しかし、21世紀に入るころから自動車産業にも以下のような大きな変化が相次いで見られ、 日本は対応しきれていない部分も少なくありません。

・グローバル化と中国の台頭

・自動車製造でのハードウェアの重要性減少とソフトウェアの重要性の増加

・CASE(つながり、自動化、シェア、電動化)の普及

・脱炭素による電動化、水素化の潮流

これらの変化は燃費向上や品質向上ではなく、車の使い方、所有の形、作り方など新しいライフスタイルを提案する力が求められるようになっていきました。

技術開発する力だけではなく、それをどこで発揮するのか、どのように伝えて世論を作っていくのかを考えることが強く求められています。

コメント