この本や記事で分かること

・化学とはどんな学問なのか

・周期表とは何なのか

・原子はどのように物質を構成しているのか

化学とはどんな学問なのか

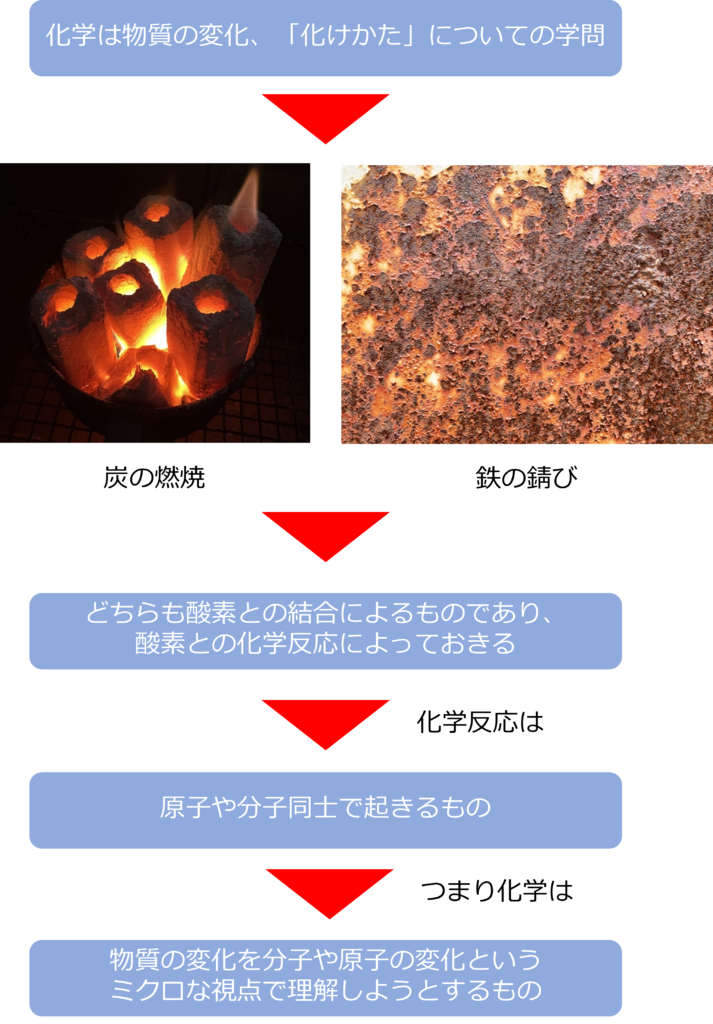

化学は物質の変化、化けることに関連する学問です。

物質の変化、化けることを化学変化と呼び、化学ではどのように化学変化が起きているのか、なぜ化学変化が起こるのか、どうすれば起こしたい化学反応を起こせるのかなどを探求しています。

例えば、炭が燃えて熱を発して燃える現象も、鉄などの金属が錆る反応もどちらも酸素との結合によるものです。

化学反応は原子や分子同士で起きるものであり、化学は身の回りの物質の変化について、原子や分子の変化というミクロな視点で理解しようとするものといえます。

地球の物質は何からできているのか

地球上には膨大な物質が存在し、名前がついている物質だけでも、2億種類以上存在しているともいわれていますが、天然に存在する原子は90種類しかありません。

およそ90種類の原子が様々な組み合わせや結合することで、無数の物質を生み出しています。

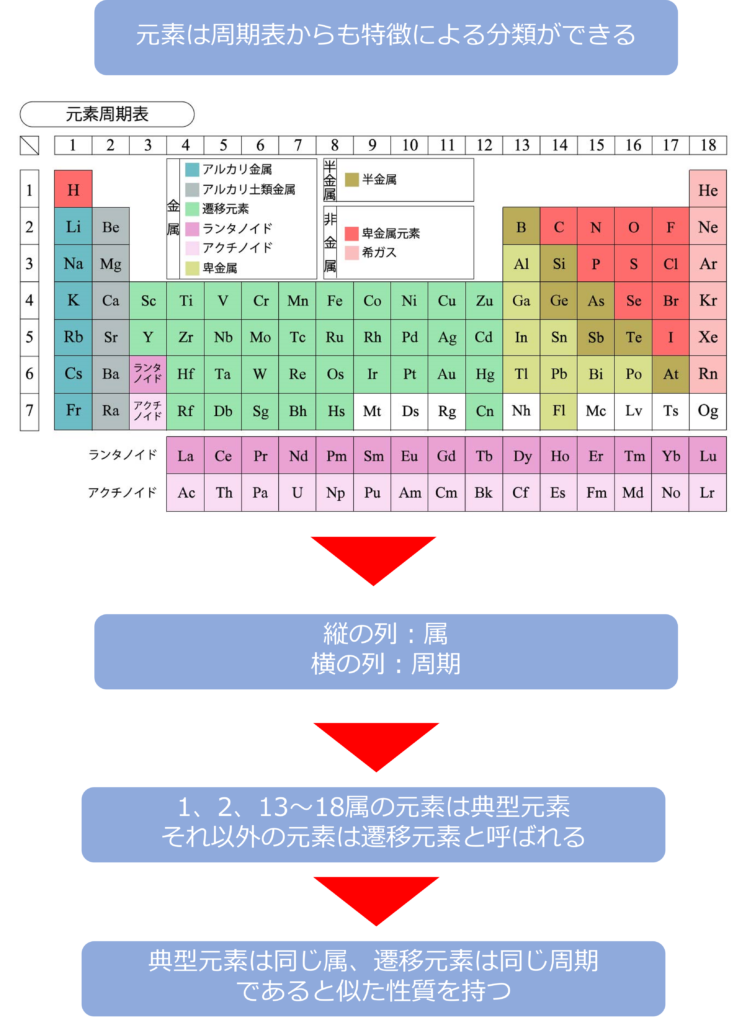

90種類の原子を並べたものが周期表です。周期表の配置には様々な意味があり、化学を考える際には様々なことを教えてくれます。

元素にはどんな種類があるのか、金属元素の特徴は何か

約90種類の元素のうち、80%以上は金属元素であり、金属元素だけからできている物質が金属と呼ばれます。

金属は以下のような共通した特徴を持っています。

・光沢があり、熱や電気を伝えやすい

・延性があり、引っ張ることで伸びる

・展性があり、薄く延ばすことができる

金属元素以外の元素は非金属元素と呼ばれ、共通した特徴は持っていません。

金属か以外に元素はどのような分け方ができるのか

金属元素かどうか以外にも、属や周期でも元素の特徴による分類が可能です。

周期表の縦の列は属、横の列は周期とよばれるもので、周期表は1~18属、7つの周期からなりたっています。

1、2、13~18属の元素は典型元素、それ以外の元素は遷移元素と呼ばれています。

典型元素は同族の原子の最外殻電子の数が同じになるため、化学的性質が似ているという特徴があり、遷移元素は同じ周期の元素が比較的似た性質を示します。

原子はどのように物質を構成しているのか

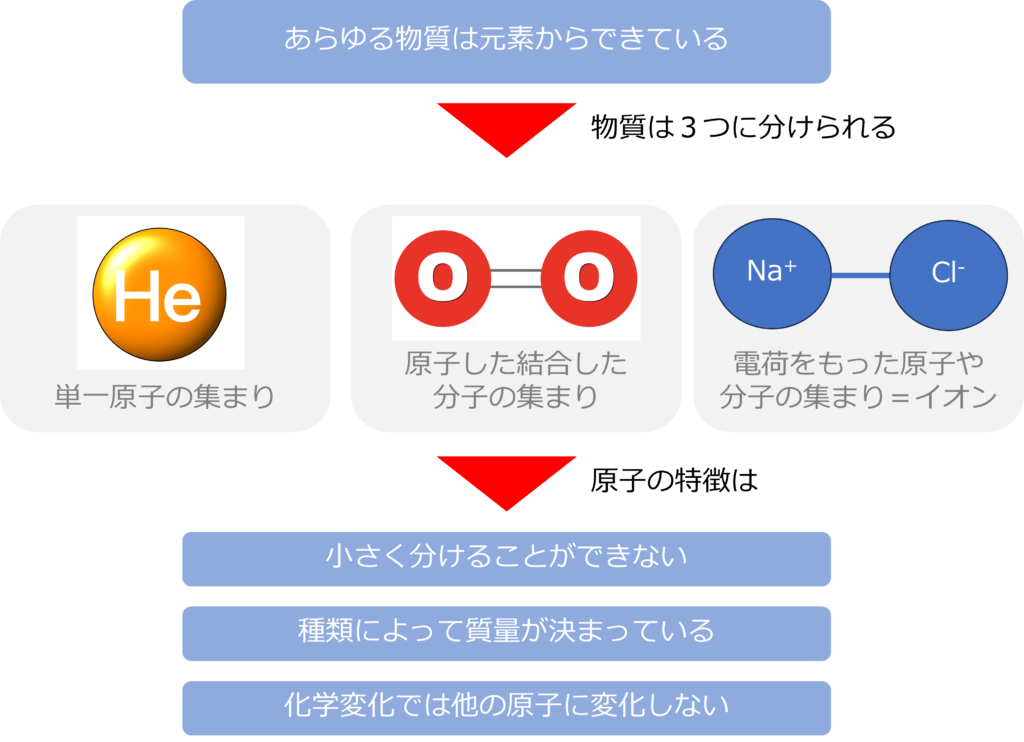

あらゆる物質が原子からできており、物質は以下の3つに分けることができます。

・原子が集まってできたもの

・原子が結合した分子が集まってできたもの

・電気を持った原子や分子が集まってできたイオン

原子は私たちの目で直接みることのできないミクロな世界のものであり、それ以上分けることができず、種類によって質量が決まっているという特徴があります。

原子は化学変化で他の種類の原子に代わることはなく、循環しています。

例えば、二酸化炭素は植物が吸収し、光合成で有機物に変換されます。変換された有機物は動物の食べ物となっています。

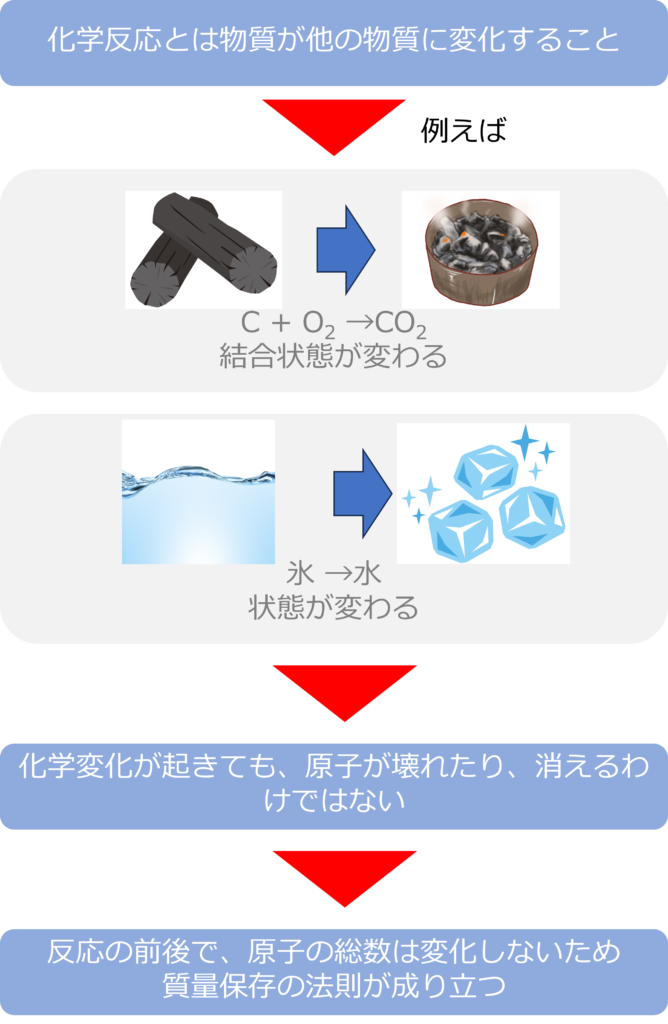

化学反応では何が起きているのか

化学変化が起きても、原子は壊れたり、消えたりすることはありません。そのため化学反応の前後で原子の総数は変化しないという質量保存の法則が成り立ちます。

金属が燃焼した場合は結びついた酸素の分、質量は増加します。紙や木、ガソリンなどは燃えると質量が減少しますが、空気中に出ていった物質も含めれば、酸素が結合した分、質量は増加しています。

化学反応が起きても、原子の種類や数は変化せず、原子の結びつく相手がしている相手が分かっているだけに過ぎません。

反応前後で元素の数が変わらず、元素そのものの質量は一定であるため、反応前後での質量は一定となります。

コメント