この記事で分かること

・身体の恒常性を維持する仕組み

・自律神経の役割

・ホルモンにはどんなものがあるのか

私たちの身体はどのように恒常性を維持しているのか

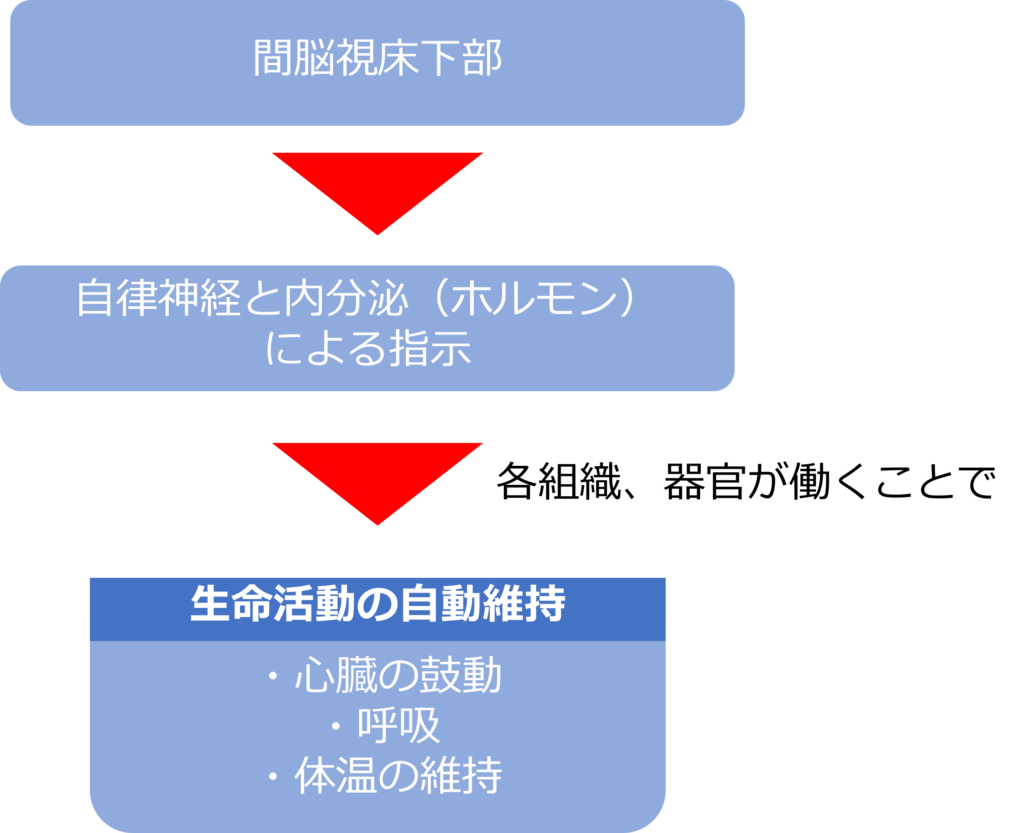

心臓の鼓動や呼吸、体温などは私たちの意思とは関係なく、自動的に調整されています。これらをコントロールしている中枢は間脳視床下部にあり、私たちの身体の恒常性の維持を行っています。

中枢からの指示は自律神経系と内分泌(ホルモン)の2つの経路で行われています。

自立神経の役割は何か

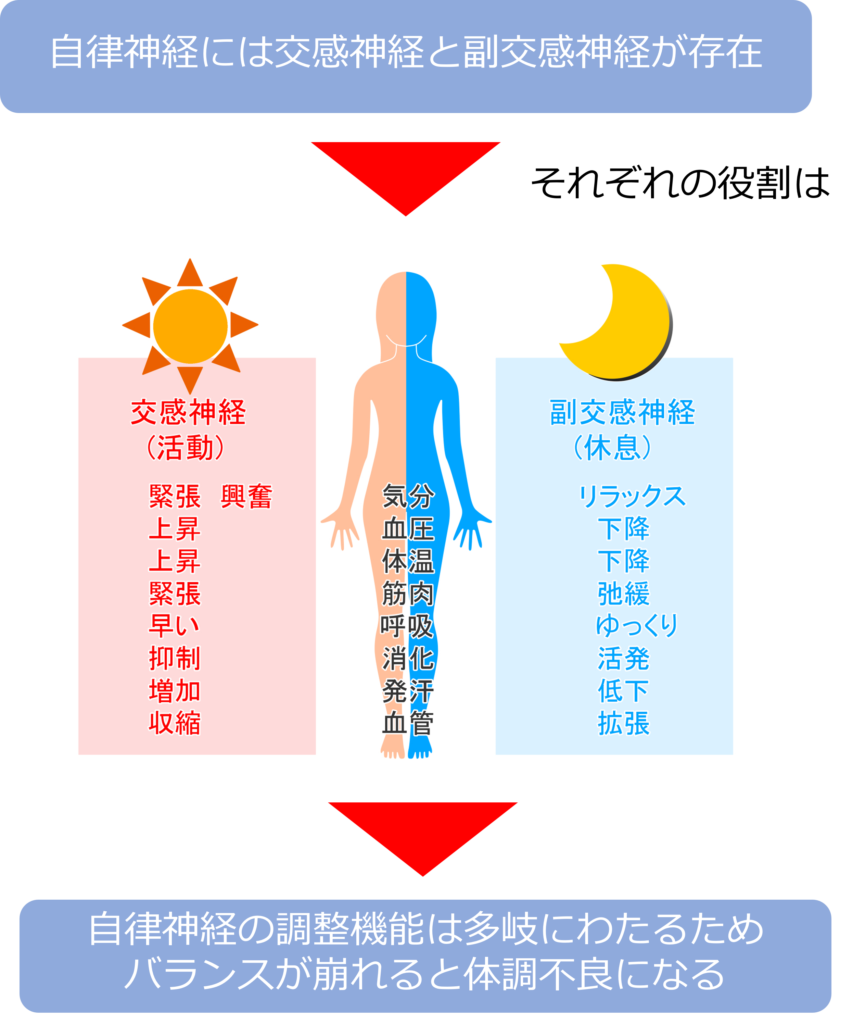

自律神経はすべての内臓器官に2本ずつ入っており、1本が交感神経、もう一本が副交感神経となります。

交感神経は興奮時に活発化し呼吸器や循環器を活発化させ、副交感神経は平常時に活発化し消化器や循環器を活発化させます。

自律神経による自動調整は多岐にわたるため、自律神経のバランスが崩れると、特定の症状ではなく全般的な体調不良として認識されます。自律神経のバランスが崩れる要因には成長期の自律神経失調症や閉経によるホルモンの変動による更年期障害、高山病などが挙げられます。

血糖量はどのようにコントロールされているのか

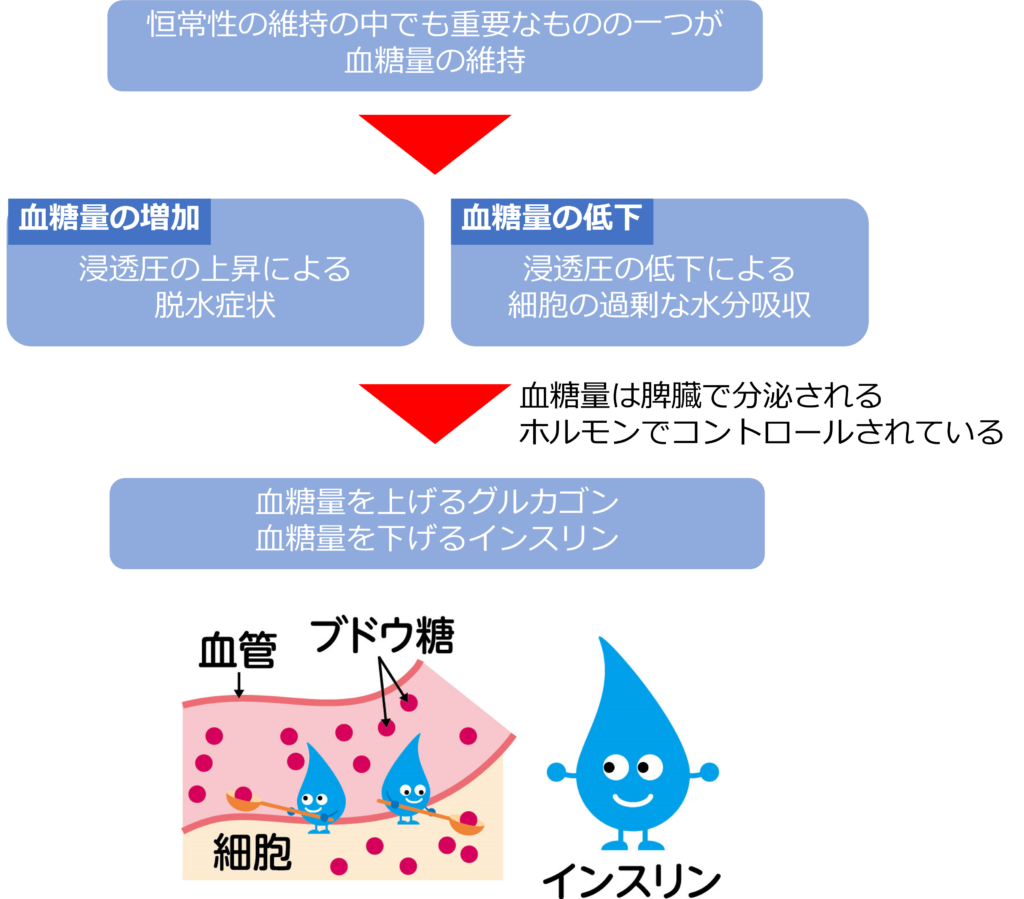

恒常性の維持の中で重要なものの一つが血糖量の維持です。エネルギー源であるグルコースは生命の欠かすことができませんが、水によく溶けるため、血液の浸透圧を大きく左右します。

血液の浸透圧が上下し、血液に接する細胞が水を奪われたり、水を吸わされることのないように、血糖量は厳密にコントロールされています。

食事が終わり、グルコースが流入すると、身体に流れる前に、肝臓に送られ、グリコーゲンの形にして保管され、必要な時にグルコースに戻して血液中に戻されています。

グルコースの流量をコントロールしているのが、グルカゴンとインスリンという2つのホルモンです。2つのホルモンは脾臓で分泌され、グルカゴンは血糖量を上げ、インスリンは下げる効果を持っています。

血糖値が上がりすぎると何が起こるのか

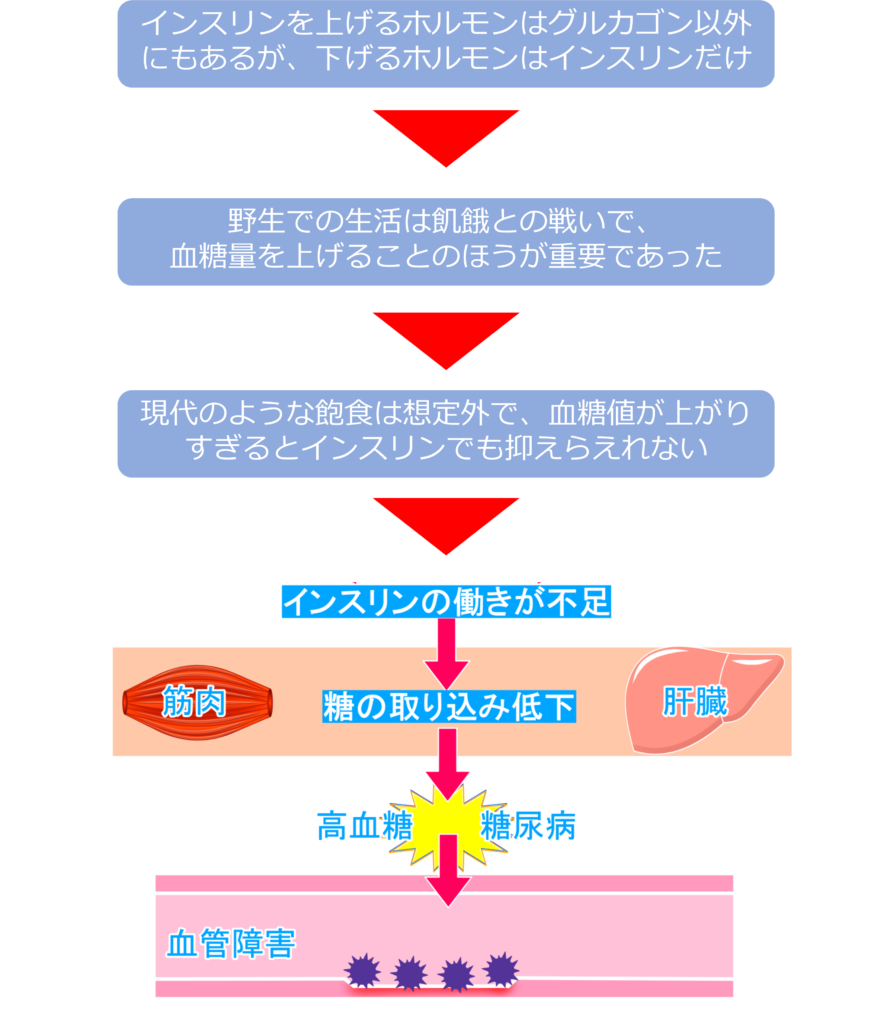

血糖量を上げる作用を持つホルモンはグルカゴンだけではなく、複数ありますが、下げるホルモンはインスリンだけです。

野生の生活では飢餓が日常のことであるため、血中のグルコース量を維持するために複数のホルモンで血糖量を維持しています。

一方で、血糖量を下げなければならないのは食事後のみであるため、インスリン1つしかないと考えられます。

現代のような飽食は身体にとって、想定外であり、血糖値が高くなりすぎると、インスリンでも抑えることができなくなります。

この状態が糖尿病であり、血糖量が多いと血液の浸透圧が変化し、血管壁の細胞が水を奪われたり、血管がボロボロになってしまいます。症状がひどくなると、結果の特に細い腎臓の機能障害、脳内への酸素供給不足による意識障害、毛細血管への酸素供給不足による壊疽などを引き起こしてしまいます。

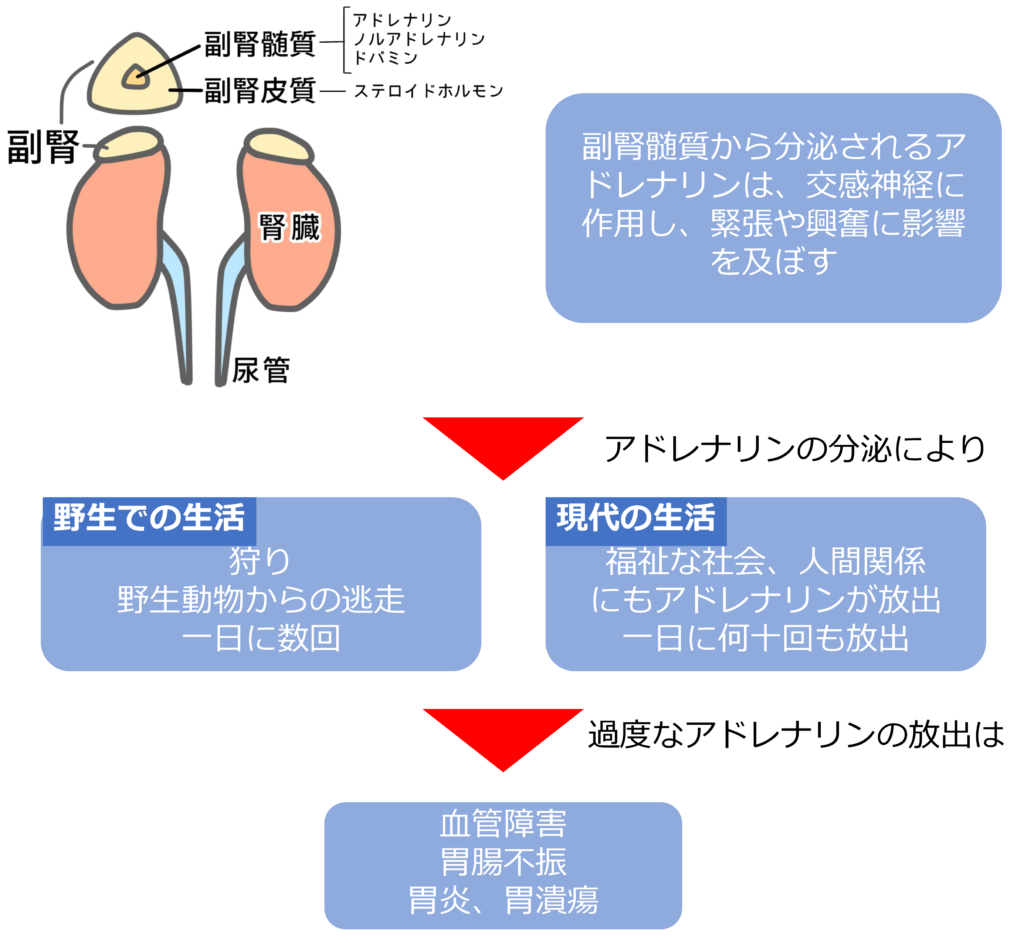

副賢髄質で分泌されるアドレナリンにはどのような働きがあるのか

副腎髄質は交感神経の末端にある組織であり、そこから分泌されるアドレナリンは交感神経系と密接に関り、全身で緊張や興奮時のテンションを上げる働きをしています。

野生生活では、狩りなどでの食糧確保、野生動物からの逃走、子孫を残すための戦いなどの際にアドレナリンを分泌することで対応してきました。

現代では、危険は少なくなっていますが、その反面、複雑な社会関係や人間関係の中で仕事や生活をしていても人体はアドレナリンを放出することで対応しようとしてしまいます。

野生生活であれば、アドレナリンの放出は一日数回程度ですが、現代では一日に何十回もアドレナリンが放出されてしまいます。過度なアドレナリンの放出が血管障害、胃腸不振や神経性の胃炎、胃潰瘍などを起こしてしまいます。

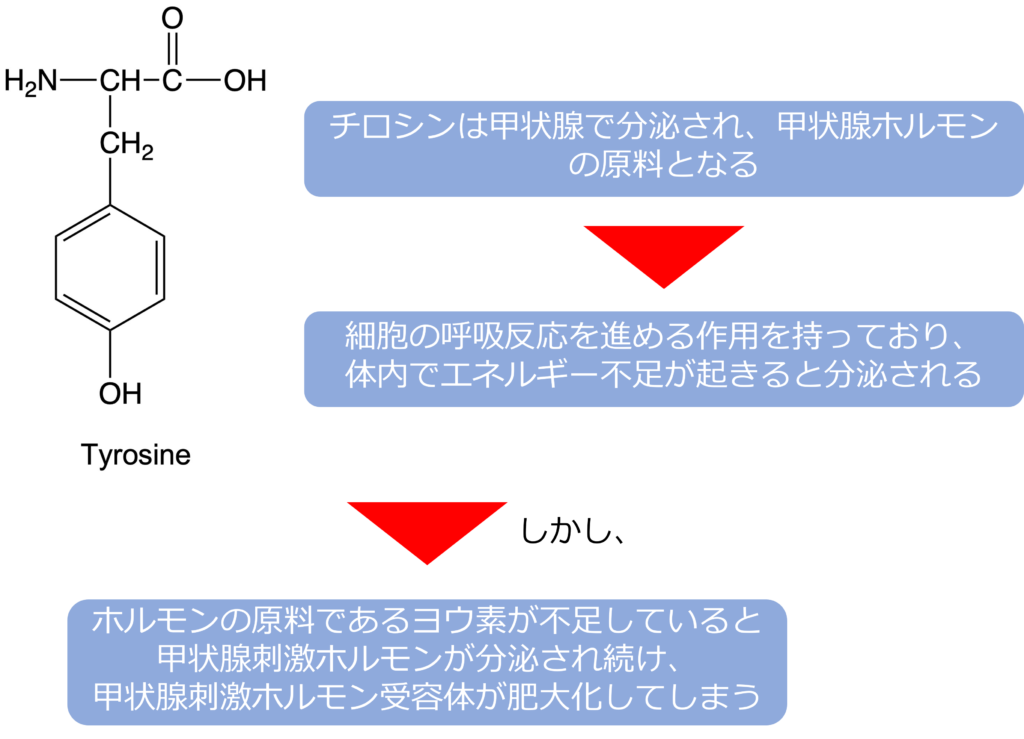

甲状腺ホルモンとは何か

甲状腺という内分泌腺では、チロシンを分泌しています。チロシンは細胞の呼吸反応を進める作用を持っており、体内でエネルギー不足が起きた際に、分泌され、甲状腺ホルモンの原料となります。

ホルモンは脳にも流れるため、ホルモン分泌が充分であるかは脳によってチェックされています。もしも、チロシンがまだ足りないと脳が判断すると、甲状腺刺激ホルモンが分泌され、さらにチロシンを合成しようとします。

しかし、材料一つであるヨウ素が不足していると、甲状腺刺激ホルモンが分泌され続けて、甲状腺にある甲状腺刺激ホルモン受容体が肥大化してしまいます。

また、この受容体が自分自身の免疫機構を刺激し続けると、チロシンが過剰に作られ、必要のないエネルギーが作られ、異常に活動的になったり、焦燥感や不眠症になるバセドウ病となってしまいます。

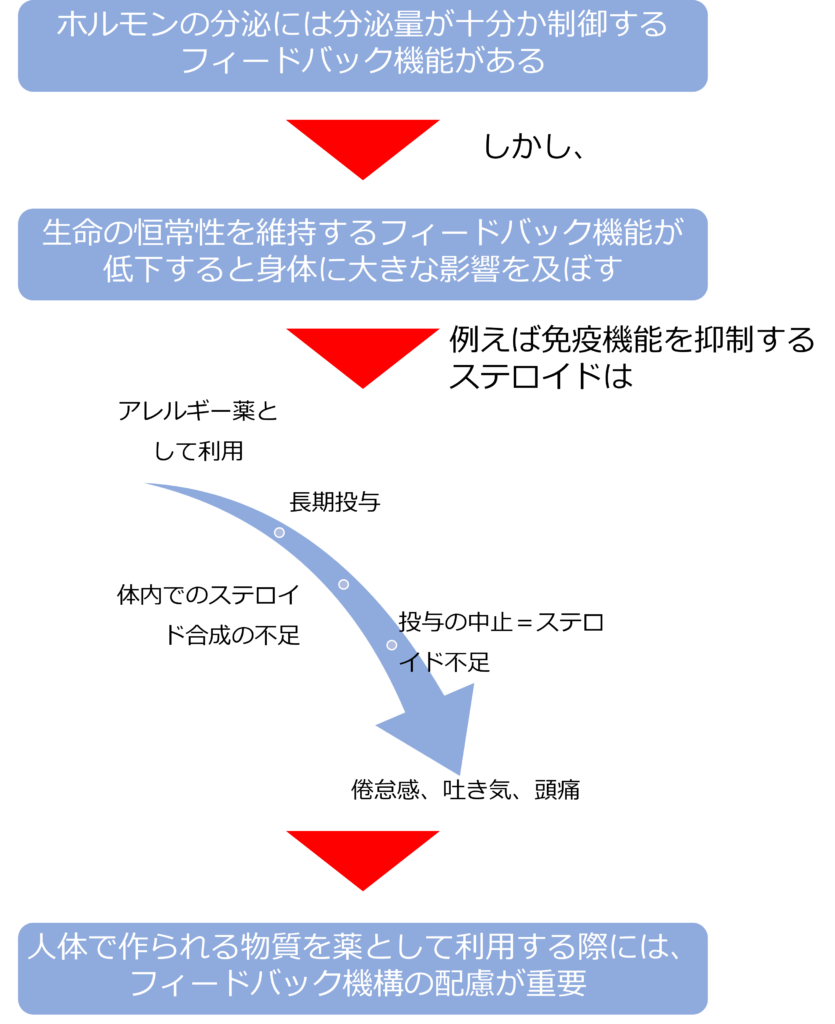

人体の持つ物質を薬として使用する際に注意すべき点は何か

ホルモンは分泌された結果が十分かそうでないかフィードバック制御することで、生命体の恒常性を維持していますが、様々な要因でその機能が低下することもあり、身体に大きな影響を及ぼします。

副賢皮質で分泌されるホルモンである、ステロイド化合物には免疫機能全体を抑制するという効果があり、この働きを利用したものがアレルギー薬に使われるステロイド剤になります。

長期にわたり、ステロイド剤を投与していると体内でステロイド化合物が作られなくなり、投与をやめた際に、ステロイド不足で倦怠感、吐き気、頭痛、血圧低下などの症状をもたらすことがあります。

人体で作られた物質を薬として使用する際には、フィードバック制御の機構を配慮する必要があります。

コメント