本の要点

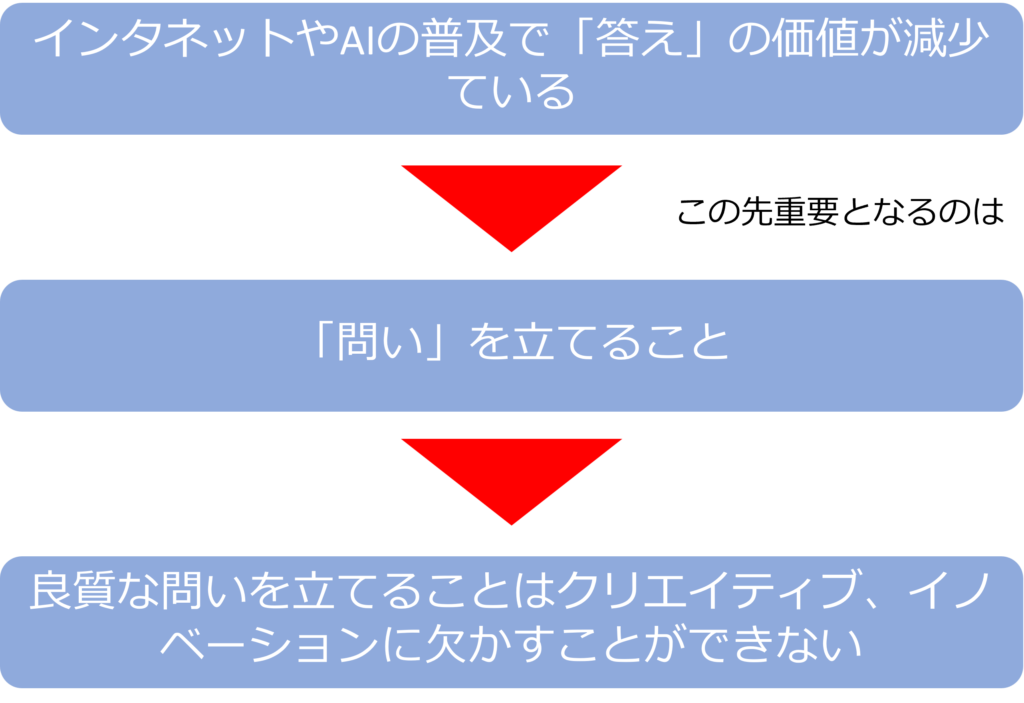

インターネットの普及もあり「答え」の相対的な価値は減少しています。この流れはAIによって、加速し、今後重要になるのは「答え」を探すことではなく、「問い」を立てることへと変化していきます。

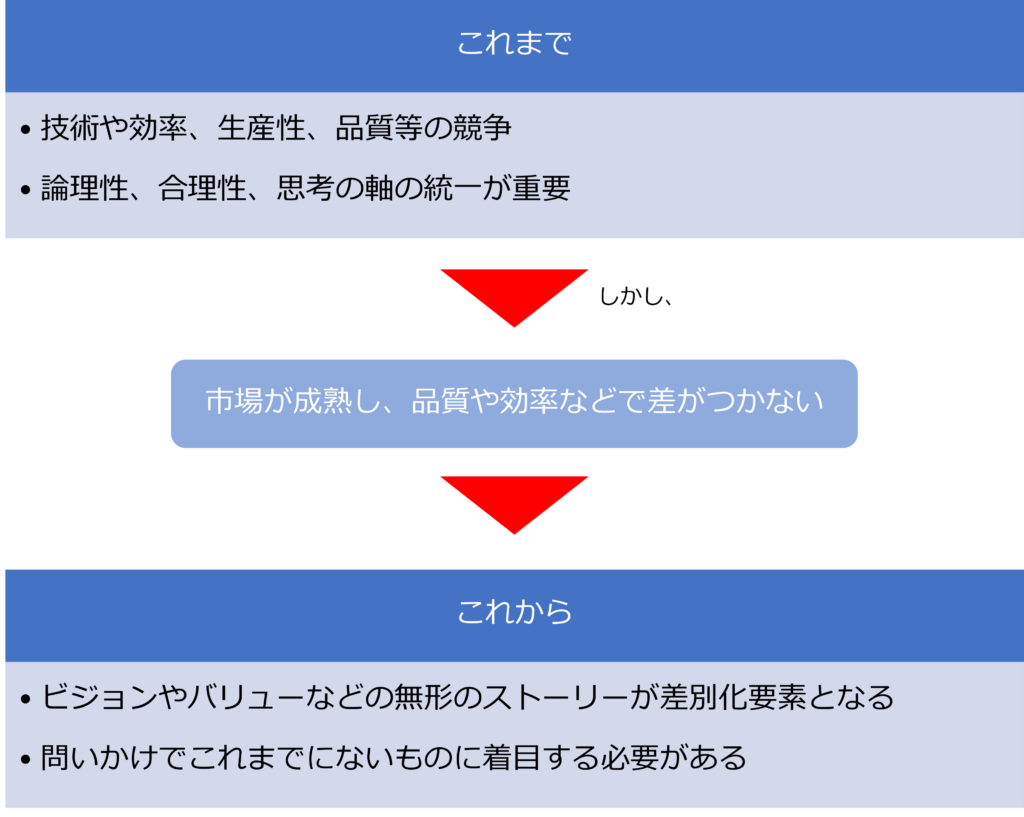

特に日本は、日本は一定のルールの中で、技術や効率、生産性、品質等の競争をすることで 大きな成果を上げてきたため、仕事の中で問いを立てることに慣れていません。

一定のルールの中では論路的、合理的な思考が重視されますが、市場が成熟した際に他者と差がつかなくなったり、不確実性の大きい社会に対応できなくなってしまいます。

これまで以上にクリエイティブ、イノベーションが求められる中で、問いを立てることの重要性はますます増していきます。

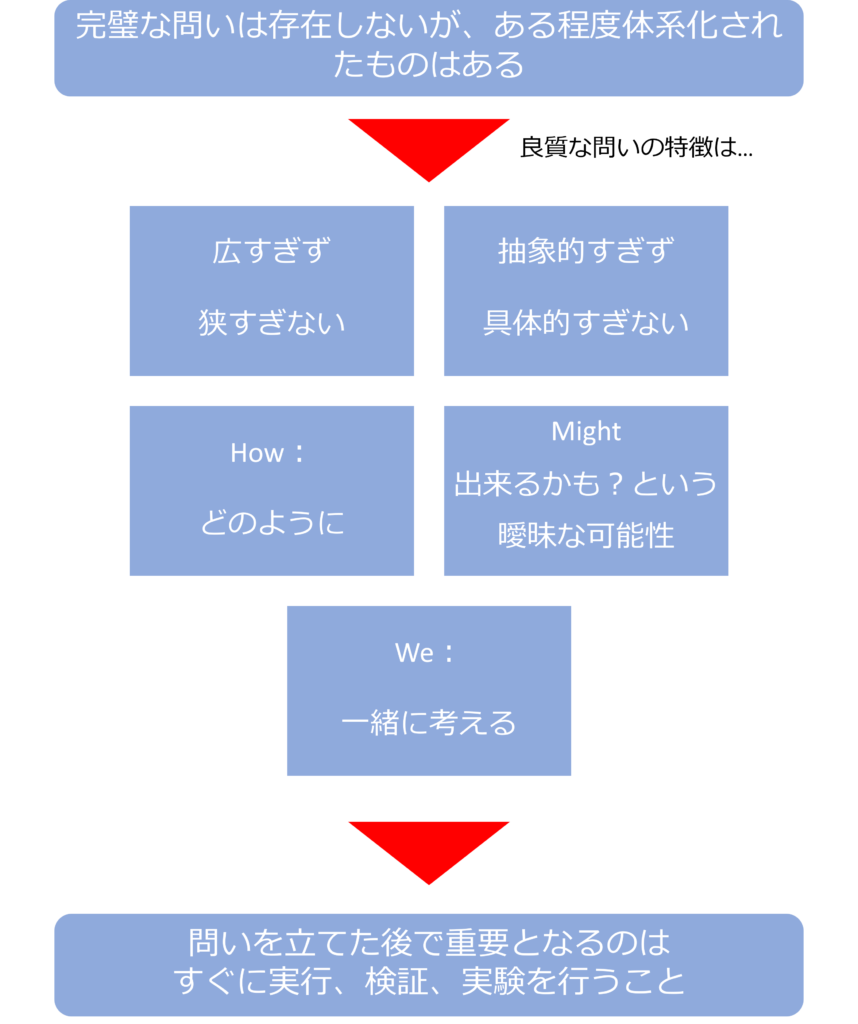

良い問いとは方程式のように規定できるわけではありませんが、以下のような条件を満たしています。

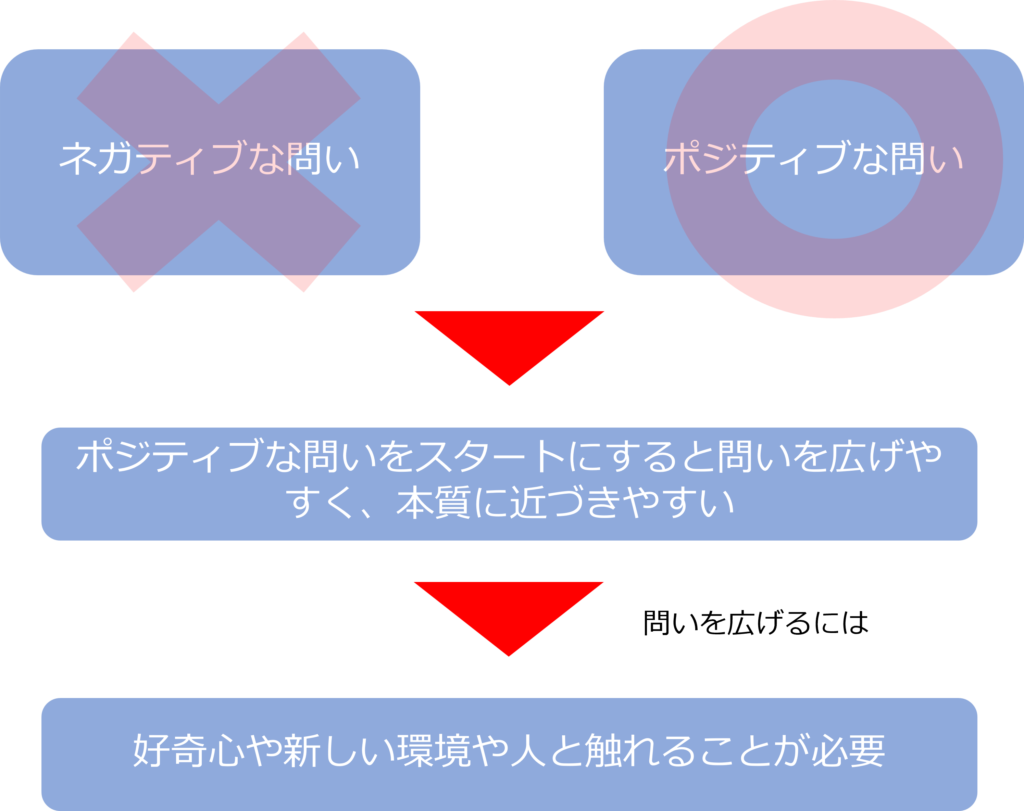

・ネガティブではなく、ポジティブである

・広すぎず、狭すぎない

・抽象的過ぎず、具体的すぎない

・How=どのように=解決策があることを前提にしている

・Might:できるだろうか?できるかも?という曖昧な可能性

・We:一人ではなく、一緒に考える

また、問いを立てたら、すぐに試行、検証、実験をすることが大切です。実験では当然失敗することもあります。早く、コストをかけずに、実験しうまく失敗することが大切です。

組織においても、問いかけを大事にし、変化を起こすことや失敗を恐れないことを通じて。クリエイティブと本気で向き合うことは欠かせません。

問いかけの力を磨くは以下のような方法が有効です。

・良い意味でのミーハーであり続ける、自分とは違う領域を面白がる

・やったことがないことを始める

・他人の視点で考えてみる

・一貫した前向きさを持つ

・聞き上手になる

・効率が落ちてもチームで考える

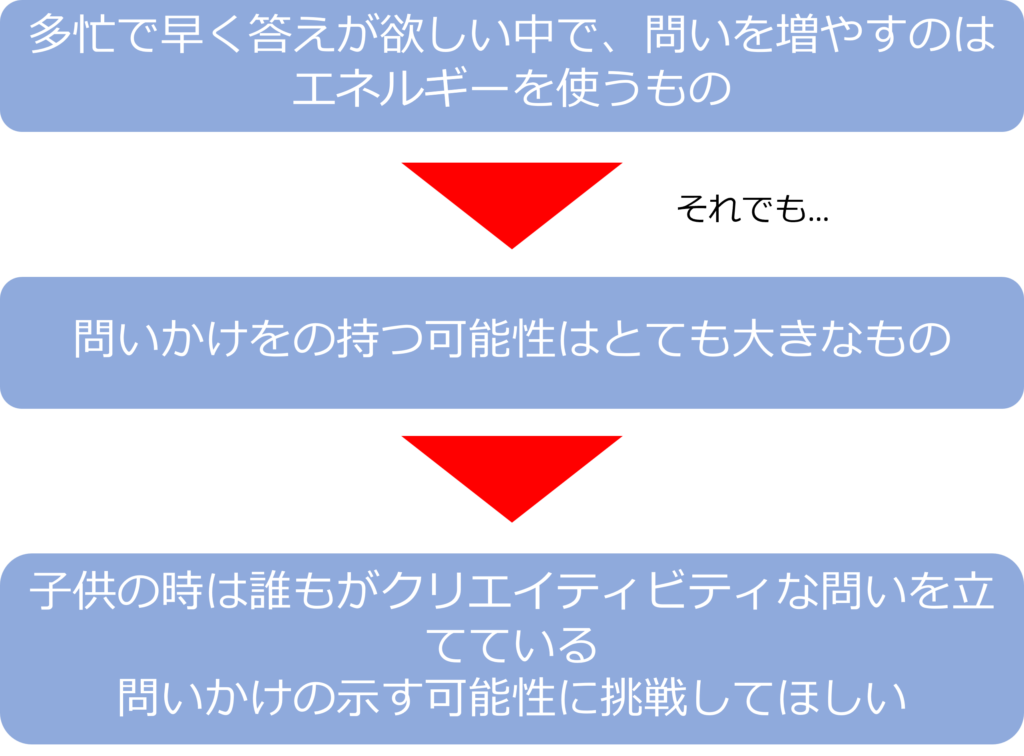

早く答えが欲しいの中で、問いを増やすことは大きなエネルギーを使うものですが、問いかけの持つ可能性は大きいものです。

問いかけが示す可能性に挑戦する価値は充分にあります。

この本や記事で分かること

・なぜ、問いかけが重要なのか

・AIが発展した社会で求められる能力

インタネットやAIは社会をどう変化させたのか

インタネットやAIの普及で、「答え」を見つけることの価値が大きく減少しました。

その代わりに「問い」を立てることの重要性が大きく増加しました。

なぜ、問いかけが重要なのか

これまでのように技術や効率、品質などでの競争では論理性や合理性で正しい答えを出すことがとても重要でした。

しかし、市場が成熟し、品質や効率で差がつかなくなると、ビジョンやバリューといった無形のストーリーが差別化要素になっています。

無形のストーリーで差別化を図るためには、問いかけでこれまでにないものに着目することが必要です。

問いかけを始める際に気を付けることはなにか

ネガティブな問いではなくポジティブな問いをスタートとすることで、問いを広げやすくなります。

問いを広げるには好奇心を持つことや新しい環境や人と触れることも有効です。

良質な問いの特徴は何か

完璧な問いは存在しませんが、良い問いかけの特徴はある程度体系化されています。

広すぎず狭すぎない、抽象的過ぎず具体的すぎない、How、Might、Weの要素をもっていることが良質な問いの特徴です。

組織において問いはどのような役に立つのか

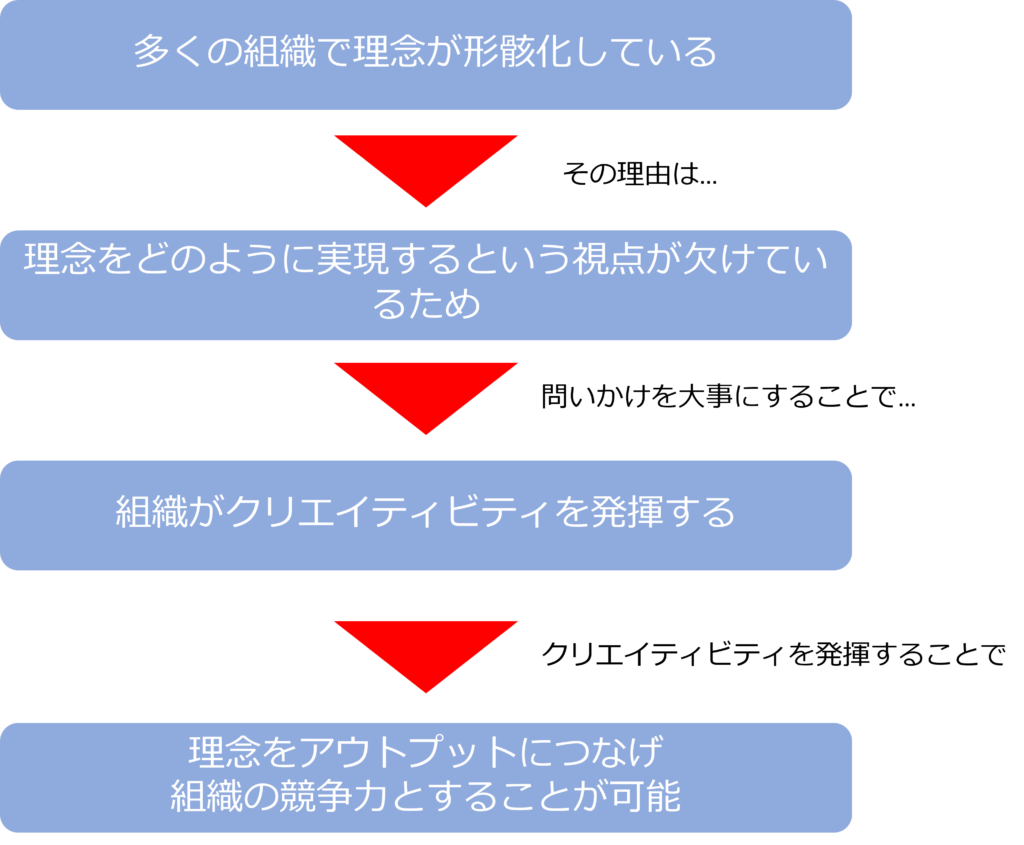

多くの組織で掲げている理念が形骸化していることは少なくありません。

理念が形骸化してしまうのは、理念をどのように実現するかという視点が欠けているためです。

問いかけによって組織がクリエイティビティを発揮できれば、理念をアウトプットにつなげることが可能です。

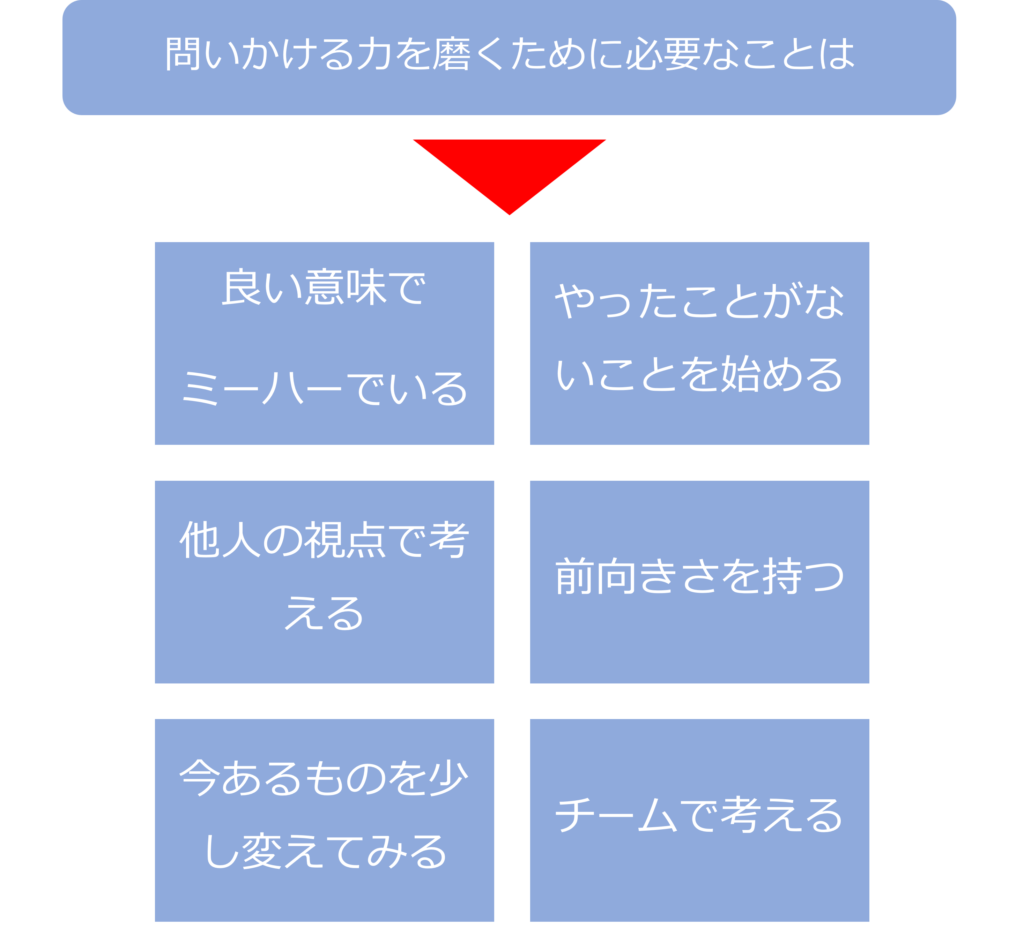

問いかける力はどうすれば磨けるのか

・良い意味でのミーハーであり続ける

・やったことがないことを始める

・他人の視点で考えてみる

・一貫した前向きさを持つ

・今あるものを少し変えてみる

・効率が落ちてもチームで考える

ことが問いかける力を磨くために必要です。

問いかけとどう向き合うべきなのか

早く答えが欲しい中で、問いを増やすのはエネルギーを使うものです。しかし、問いかけることのもつ可能性はとても大きいもので、誰もが子供の時はもっていたものです。

多くの人に問いかけの持つ可能性に挑戦してほしいものです。

本の要約

インターネットの普及もあり「答え」の相対的な価値は減少しています。

この流れはAIの発展でさらに加速すると考えられ、今後重要になるのは答えを探すのではなく、「問い」を立てることとなります。 、

合理的、論理的な思考も重要ではありますが、これらによって導かれた答えは誰でも同じものとなるた め、模倣可能で差がつきにくいものです。

例えば、選択肢の中から最も優れたものを選ぶことではなく、新しい選択肢を創造することが求められています。 多くの可能性を生み出す良い問いかけをすることが、これまで以上に求められるクリエイティブ、イノベーションなどを発揮するためにも欠かすことができません。

特に、日本は一定のルールの中で、技術や効率、生産性、品質等の競争をすることで 大きな成果を上げてきました。

このような環境では、論路の連続性や高い合理性、思考や行動の軸が統一されていることが有利に働いてきました。しかし、マーケットが成熟し、品質や効率などで差がつきにくくなると、 企業の持つ視点、ビジョン、バリューなど無形のストーリーが差別化要素となっていきます。

無形のストーリーを生み出すためには、論理的な思考だけではなく、 問いかけによってこれまでにないもの、非常識とみられたものに着目することが必要です。

問題や原因を追究するようなネガティブなものも問いではありますが、進むべき方向が決まっており あまり創造的な問いとは言えません。

ゼロベースでアイデアを考えるのであれば、ポジティブな問いの方が良い成果を期待できます。 「なぜうちのサービスが使われないのか」ではなく「どうすれば使ってもらえるのか」 のようにポジティブな問いをスタートとすることで、問いを広げ、自分たちが何を造ろうとしているのかという本質に近づくこともできます。

特に重要なのは好奇心です。好奇心を持つことで、面白い着眼点を持ち、良質な問いを生むことができるようになります。

ほかにも多様なインプットを意識すること、今と違う環境や人と触れることも良質な問いを生むために有効です。

完璧な問いというものはなく、方程式のようにプロセスかできるわけではありませんが、多少体系化されているものはあります。

良質な問いは広すぎず、狭すぎない、抽象的過ぎず、具体的すぎないとう、さじ加減が大事です。

また、良質な問いは How might Weの要素を持っていることも多くなっています。

How:どのように=解決策があることを前提にしている

Might:できるだろうか?できるかも?という曖昧な可能性

We:一人ではなく、一緒に考える

問いを立てて、アイデアが出た後はすぐに試行、検証、実験をする必要があります。実験では当然失敗することもあります。早く、コストをかけずに、実験しうまく失敗することが大切です。

多くの企業や組織は理念を掲げていますが、形骸化していることも少なくありません。その理由は理念をどのように実現するかという視点が欠けているためです。

素晴らしい行動理念も行動規範もアウトプットにつながらなければ、形骸化してしまいます。

問いかけのようなアプローチを大切にし、クリエイティビティと本気向き合うことで組織のクリエイティビティを発揮することが可能です。

クリエイティビティを発揮することで、理念をどのように実現するかを見出すことができ、アウトプットにつなげ、組織の競争力とすることができます。

クリエイティビティと本気で向き合っている組織に共通している特徴は以下の通りです。

・行動の指針となる組織の存在意義、パーパスを語ることができる

・不確実な状況を恐れるのではなく、自分たちが創造するできる可能性と捉え楽しむ

・すぐに行動、試作することを重視している

・好奇心が強い

・他者の成功を考えて、手伝う、協働することを称賛している

変化に取り組むことは、組織にとって労力のいることですが、クリエイティビティは伝染していくものです。一部で変化が見られれば組織全体にクリエイティビティは広がっていきます。

変化の大きい社会では、常にこれまでルールに疑問を持ち、問いを立て変化してくことが欠かせません。組織全体で問いを立て、クリエイティビティを発揮することはとても重要なことです。

問いかける力を磨くためには以下のような方法が有効です。

・良い意味でのミーハーであり続ける、自分とは違う領域を面白がる

・やったことがないことを始める

・他人の視点で考えてみる

・今あるものをSCAMPERを意識して考える

Substitute(置き換え)、Combine(組み合わせ)、Adapt(適応)、

Magnifitey(拡大)/Minimize(縮小)/Modify(変更)、Put to other uses(別の用途)、

Eliminate(取り除く)、Reverse(逆転)/Rearrange(並べ替え)

・一貫した前向きさを持つ

・聞き上手になる

・効率が落ちてもチームで考える

能動的に問いをたて、これだと決めて取り組むことができれば、仕事も楽しいものとなるはずです。

多忙な日常の中で、早く答えが欲しいのに、問いを増やすことは大きなエネルギーを使うものです。

それでも、問いかけをの持つ可能性はとても大きなものであり、クリエイティブな問いを立てる力は誰もが子供のころにはもっていたものです。

多くの人に問いかけが示す可能性に挑戦してみてほしいものです。

コメント