本の要点

疲労は多くの人の問題ですが、日本人は休むのが特に下手で、就業者の8割が疲労を抱えており、疲労による生産性の低下が及ぼす経済損失は1.2兆円ともいわれています。

疲労は痛みや発熱と並ぶ人体の発する警告であり、疲労を癒す休養は栄養、運動と並ぶ健康の3大要素でありながら、休養は体系的に学問化されてきませんでした。

休養=寝る、何もせずにダラダラするなどと捉えられてきました。

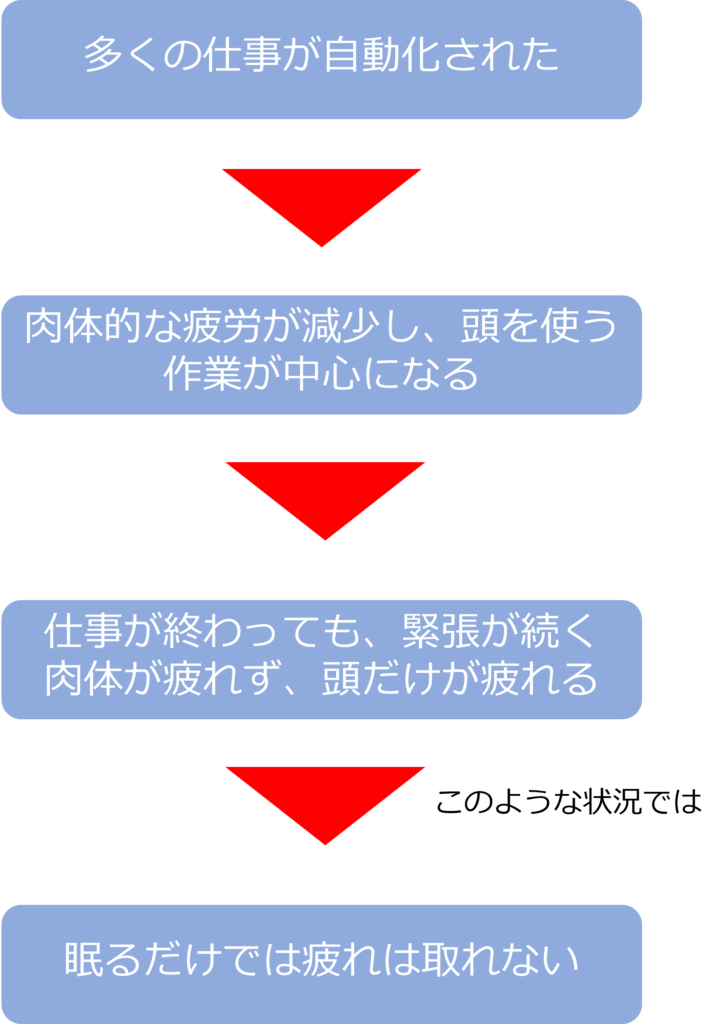

現代の仕事は多くが機械化されたため、肉体的な作業が減り、頭を使う作業が中心になっています。

そのため、肉体が疲れず頭だけが疲れる状態になってしまっています。このような状態では、眠るだけでは疲労をとることはできません。

また、人間関係の悩みや仕事の心配を夜まで引きづってしまうことも多く、本来夜になると働きが抑えられるはずの興奮、緊張を促す交感神経が活発化したままになってしまいます。

交感神経が活発したままでは、自律神経が乱れ、うまくリラックスできず、疲労が蓄積してしまいます。

現代特有の疲労を回復するには、休養で身体を休めるだけでなく活力を高めることが必要です。活力はあえて軽い負荷をかけることが有効です。

負荷に慣れると基礎体力が上がるなどの効果によって、疲労をためにくくすることができます。

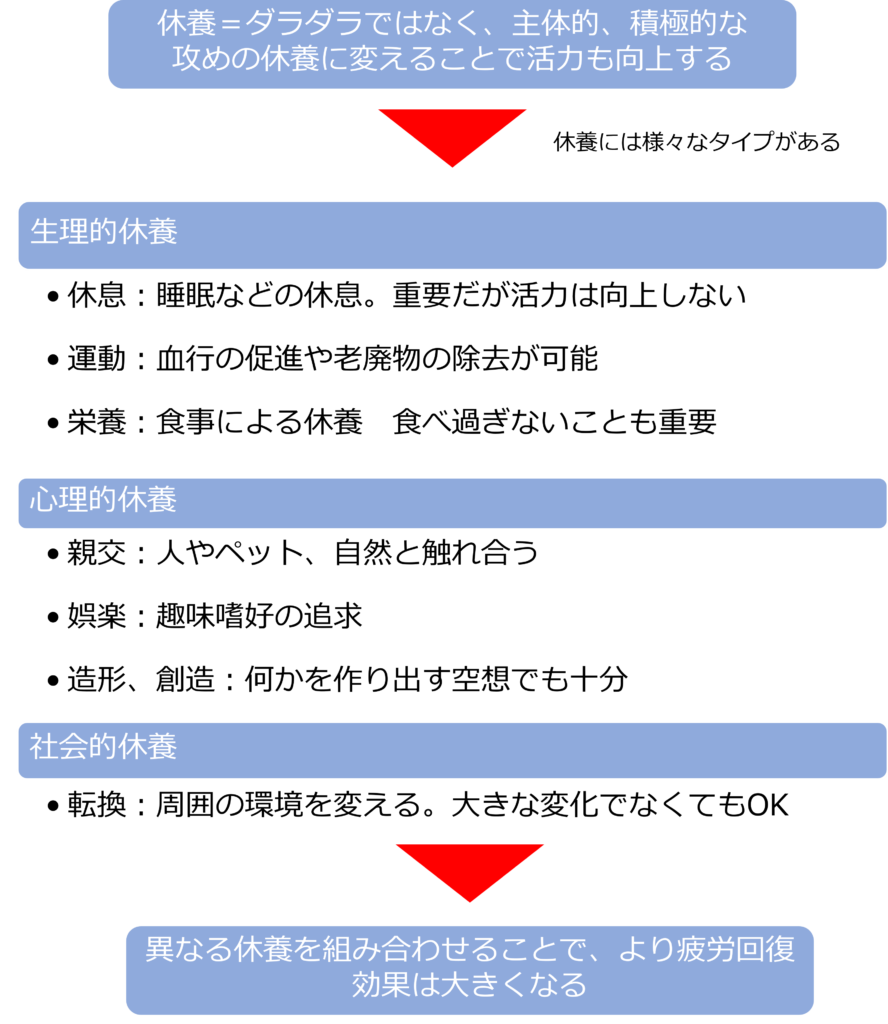

休養も寝たり、ダラダラするだけでなく、主体的、積極的な攻めの休息にシフトすることができれば、休養をとりつつ、活力を高めることができます。

生理的、心理的、社会的休養など様々休養があるため、それぞれを組み合わせたり、自分に合った休養で活力をため、疲労を回復することが重要です。

休養に罪悪感を感じる人でも、生産性の高い状態で仕事をするためにも、休養のリテラシーを上げ、休むときは休むという姿勢を持つことが重要です。

この本や記事で分かること

・休養はなぜ重要なのか

・なぜ、現代の人は疲労を抱えているのか

・どのような休養を取るべきなのか

感想

多くの人が疲れが取れないなどの悩みを抱えていると思います。特に日本人は休むのが下手で疲労による生産性の低下が1.2兆円にもなるというのは驚きでした。

一日ゆっくりしているのに疲れが取れないことがある一方、運動や趣味などで忙しいときのほうが意外と疲労感がないと感じたことのある人も多いのではないかと思います。

この差は休養と同時に活力を高められるかが、疲労を回復するためには欠かせないものであることが本書ではよくわかると思います。

肉体的な疲れは眠ることやゆっくりすることで解消できますが、頭だけが疲れている状態では異なった休養が必要であり、この部分を知らない人は疲労を上手く回復できていません。

休養に罪悪感を感じやすい日本人ですが、生産性を上げるためにも休むことが必要であること、実際にどのように休むべきなのかを知ることができる本でした。

なぜ、いま休養について知ることが重要なのか

疲労は痛みや発熱と並んで人体の発する警告であり、疲労を解消する休養は栄養、運動と並ぶ健康の3大要素の一つです。

にもかかわらず、休養は体系的に学問化されておらず、その詳細はわかっていませんでした。

休養=寝ることなのか

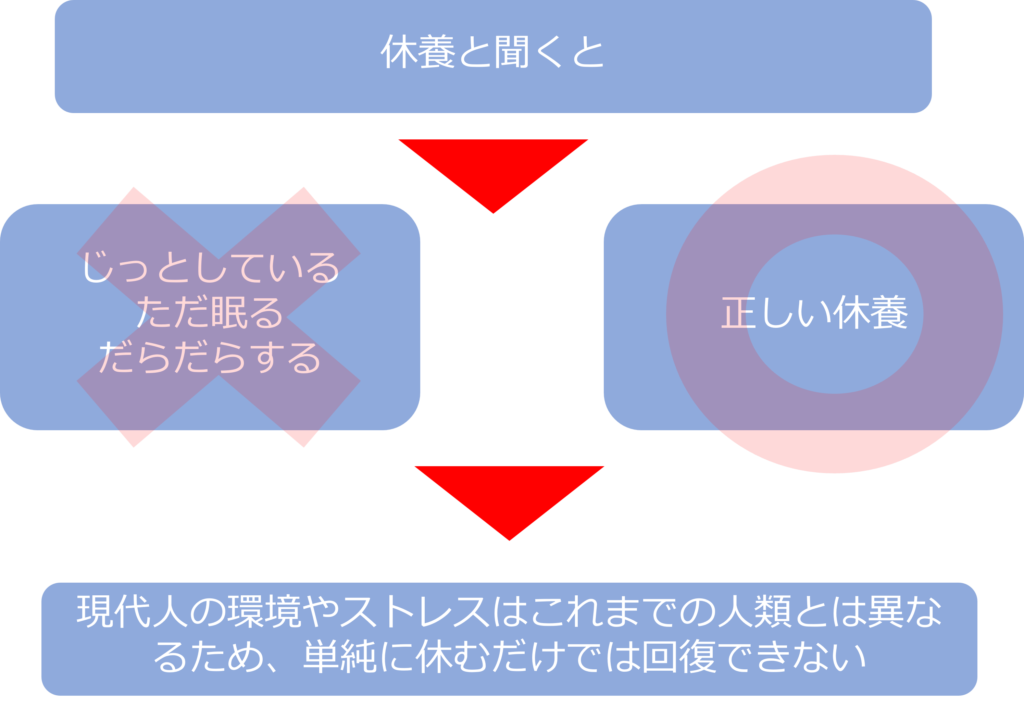

休養=寝る、何もしないと考えがちですが、現代の環境やストレスは単純に休むだけでは、回復ができず、正しい休養を知ることが大事になっています。

日本人の疲労の特徴は何か

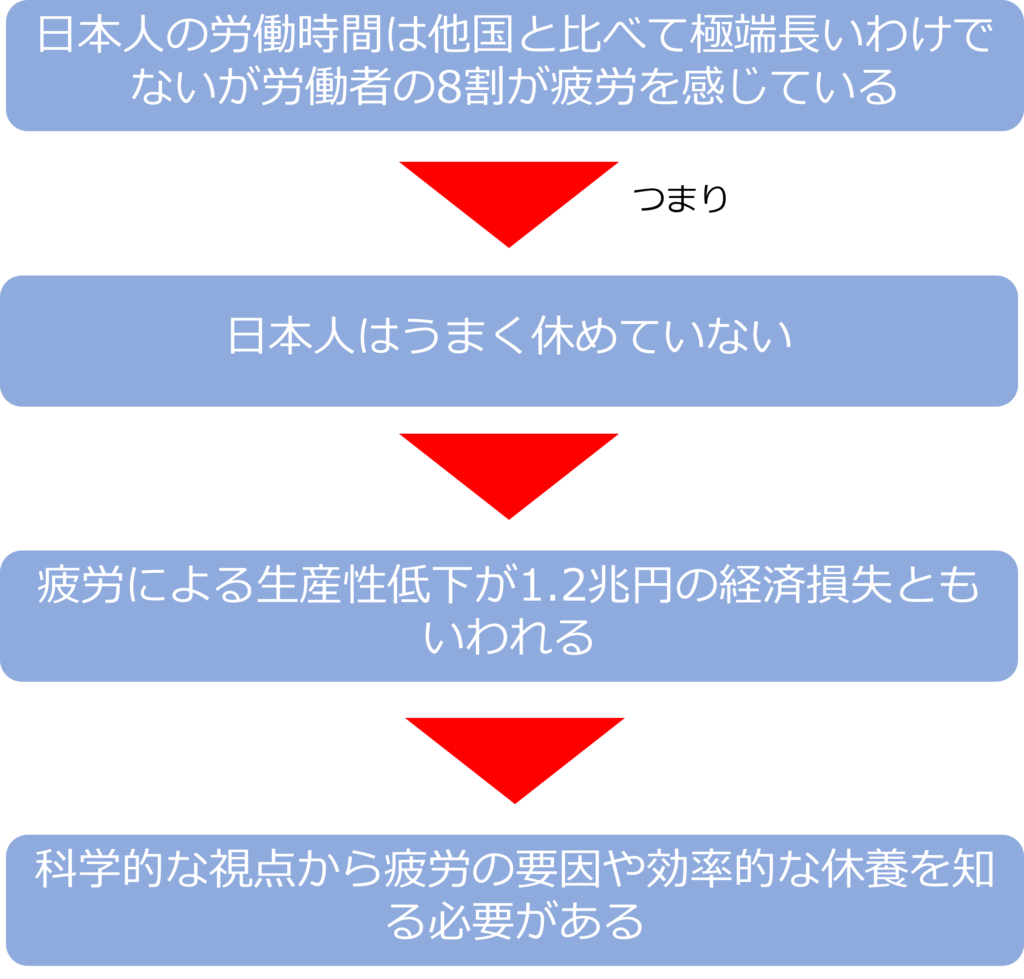

日本人の労働時間は他国と比べ、極端に長いわけではありませんが、労働者の8割が疲労を感じています。疲労による生産性の低下は1.2兆円の経済損失とも言われており、休養の下手な日本人にとって休養について知ることは非常に重要なことです。

疲労を放置するとどうなるのか

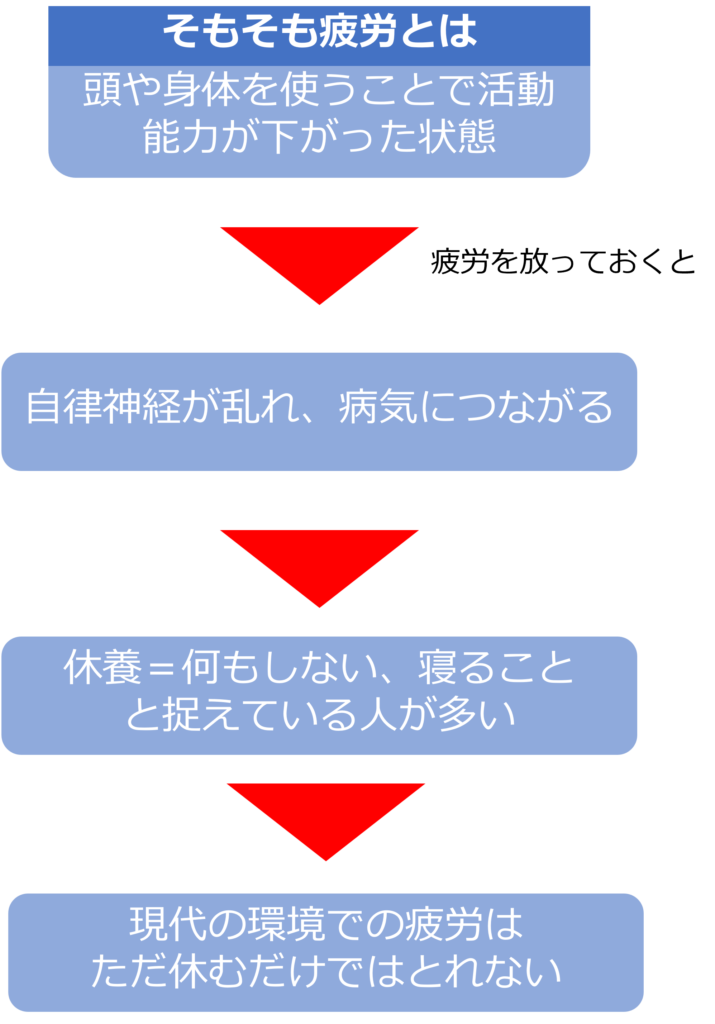

疲労は頭や身体を使うことで、活動能力が下がった状態です。疲労を放置すると自律神経が乱れ病気につながってしまいます。

また休養=何もしない、寝ると考えがちですが、現代の疲労はただ休むだけではとれなくなっています。

なぜ、ただ休むだけでは疲労の回復ができないのか

肉体的な疲労が減少し、頭を使う作業が多くなったことで、仕事が終わっても緊張が続いたり、頭だけが疲れている状態となっています。

このような場合、眠るだけでは疲れをとることはできません。

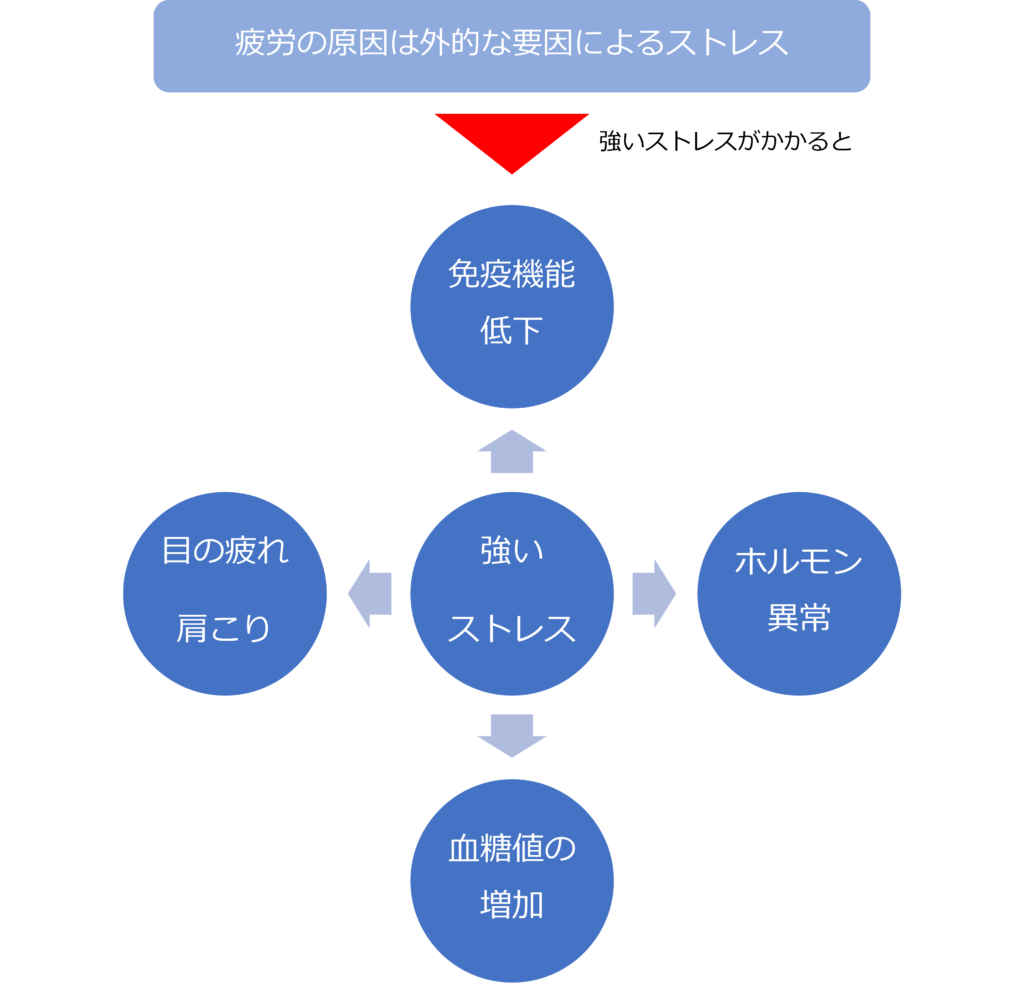

疲労の原因は何か

疲労の要因は外的な要因によるストレスです。強いストレスは

・免疫機能の低下

・ホルモン異常

・血糖値の増加

・目の疲れや肩こり

といった形で疲労として現れます。

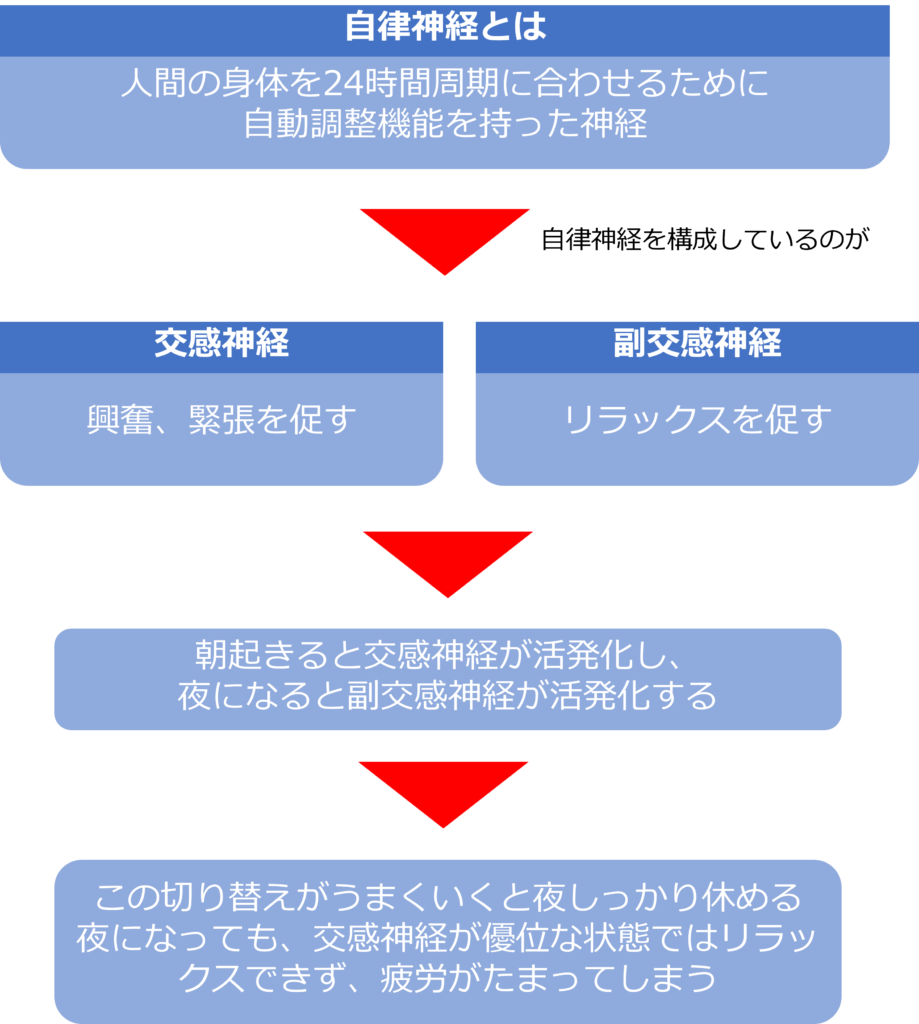

自律神経とは何か、なぜ、眠るだけでは疲労が取れないのか

自律神経は人間の身体を自動調節する機能を持つ神経であり、興奮、緊張を促す交感神経とリラックスを促す副交感神経から構成されています。

交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかないと夜うまく休息がとれないため、疲労がとれなくなってしまいます。

疲労をとるうえで大事なことは何か

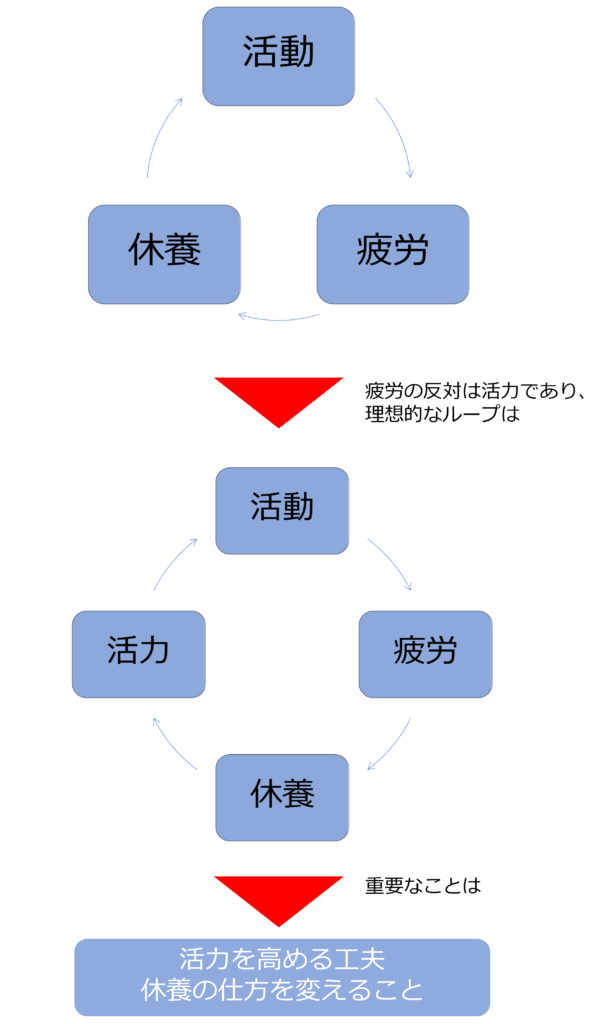

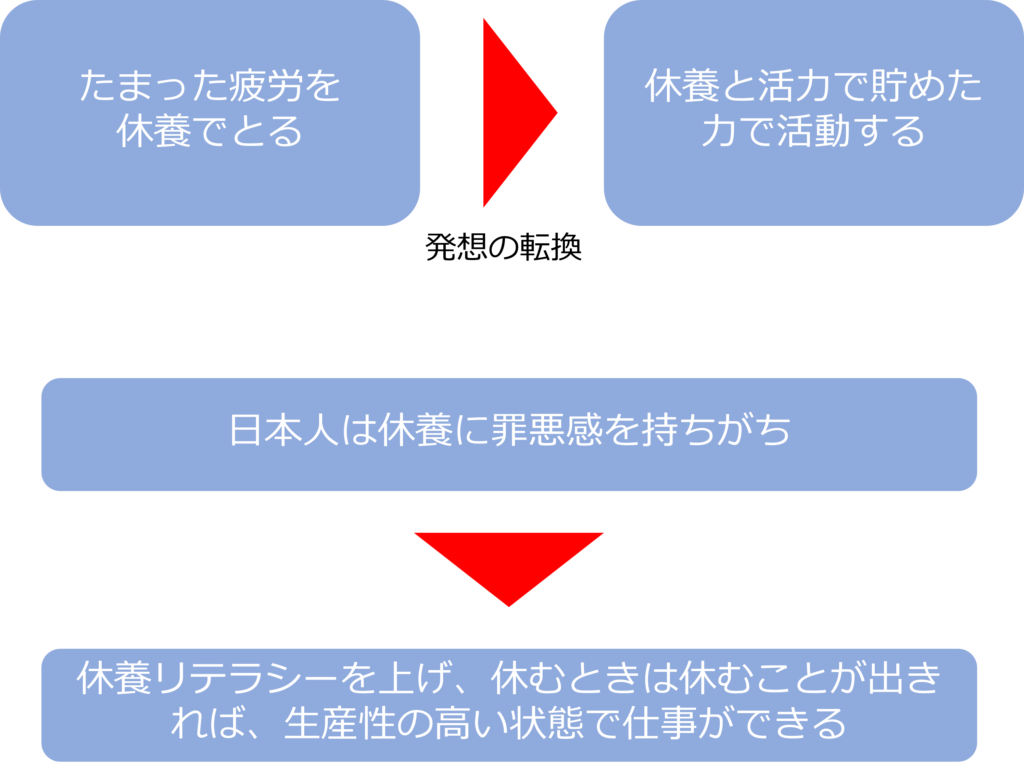

疲労の解消は休養で行おうと考えがちですが、疲労の反対語は活力です。休養とともに活力を養うことを意識すると疲労の解消がしやすくなります。

どのような休養が望ましいのか

ただ休息するのではなく、主体的、積極的な攻めの休養を取ることで活力を向上させることができるようになります。

生理的、心理的、社会的休養など様々休養があるため、自分に合った休養で活力をため、疲労を回復することが重要です。

休養をどのようにとらえるべきか

たまった疲労を休養でとるではなく、休養と活力で貯めた力で活動すると考える発想の逆転が必要です。

日本人は休養の罪悪感を持ちがちですが、生産性の高い状態で仕事をするためにも、休養のリテラシーを上げ、休むときは休むという姿勢が重要です。

本の要約

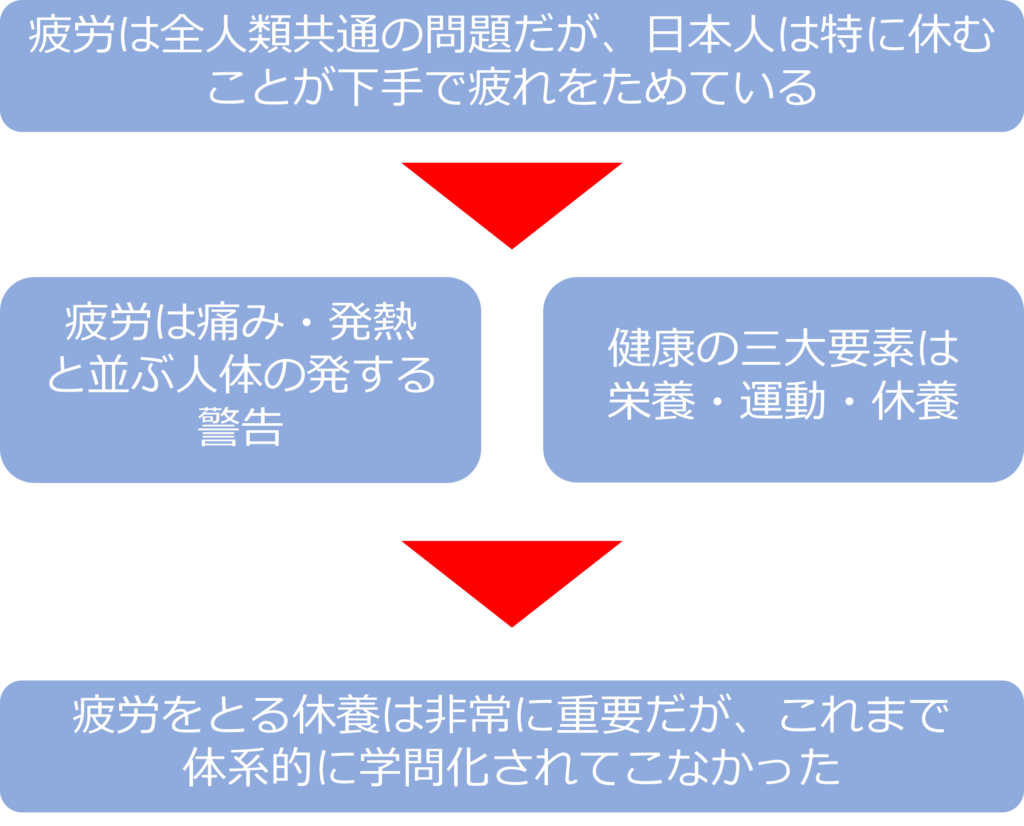

疲労は全人類の共通の問題ですが、日本人は特に休むことが下手で、疲れをためています。

疲労は痛み・発熱と並ぶ、人体の発する警告であり、健康の3大要素は栄養・運動・休養です。栄養と運動に関しては体系的な学問化がなされていますが、休養は学問として確立されていません。

休養はただじっとしていればよいと考えがちですが、現代人は今まで人類が経験したことのない種類のストレスや疲労にさらされており、ただ眠るだけ、ダラダラするだけでは疲労が回復できないこともあります。

実際、日本の就業者の約8割が疲労を抱えており、疲労による生産性の低下がもたらす経済損失1.2兆円にのぼるといわれています。

日本の労働時間は他国と比べて、それほど長いわけではありません。にもかかわらず、日本人の多くが疲労を感じているのは、日本人がうまく休めていないことを表しています。

科学的な視点からなぜ、疲れるのか、休まずにいるとどうなってしまうのか、どんな休み方が効率的なのかを知ることが重要です。

疲労とは身体を動かしたり、頭を使うことで本来の活動能力が下がってしまった状態です。疲労を放っておくと自律神経の乱れが続き、重大な病気につながってしまうこともあります。

日本では休養とは何もしないこと、寝ることと捉えられています。しかし、現在多くの仕事が機械化されたことで、肉体的な疲労が減少し、頭を使う作業が中心になっています。

そのため、仕事が終わっても興奮、緊張状態が続き、肉体が疲れず頭だけが疲れるという状態になってしまいます。このような状況では単に身体を休めたり、眠るだけでは疲れはとれません。

また疲労は責任感ややりがい、カフェインなどで誤魔化すことができますが、続けているといつかは折れてしまい、燃え尽き症候群と呼ばれるような状態になります。

疲労の原因となるのは様々な外的な要因によるストレスです。ストレスはあらゆる場面にあるため、ゼロにはできませんが、強いストレスがかかると私たちの身体では以下のような様々な変化が起きてしまいます。

・免疫機能の低下

・ホルモンの異常

・血糖値の増加

・目の疲れ、肩こり

自律神経とは人間の体を天体のリズムである24時間周期に合わせるために自動調整する機能を持った神経です。

朝起きると、興奮、緊張を促す交感神経が活発化します。交感神経の活発化は血圧の上昇、心拍の増加、筋肉の緊張を促し、消化管の動きを抑制します。

交感神経の動きは昼に最高潮になり、だんだん下降し、リラックスの神経である副交感神経が優位になっていきます。

この切り替えがうまくいくと夜しっかりと休むことができますが、仕事の心配事などでイライラしていると夜になっても交感神経が優位なままでうまくリラックスできなくなってしまいます。

これが自律神経の乱れへとつながり、疲労が蓄積してしまいます。

充分な休養が取れていない状態は活動→疲労→休養という3つをグルグル回っている状態です。疲労の反対は活力であるため、本当は活動→疲労→休養→活力という4つのサイクルを回すことが重要です。

活力を高めるには、あえて軽い負荷をかけることが有効です。負荷のかけ始めはたいへんな部分もありますが、負荷になれると基礎体力があがるなどの効果で疲労をためにくくすることができます。

休養もただ、寝たりダラダラするような守りの休養ではなく、主体的、積極的な攻め休養へシフトすることで活力を上げることもできるようになります。休養には大きく分けて、生理的、心理的、社会的の3つの休養があり、3つの休養の中でさらに細かく分類されます。

生理的休養には以下の3つがあります。

・休息タイプ:睡眠や昼寝など一般的な休養 睡眠自体は重要だが、活力を高められない点に注意

・運動タイプ:適度な運動で血行が良くなり、老廃物の除去により疲労回復が進む

・栄養タイプ:栄養に気を付けるだけでなく、食べ過ぎないことを意識することが重要

心理的休養には以下の3つがあります。

・親交タイプ:人やペットとスキンシップをとる 自然との触れ合いなど

・娯楽タイプ:趣味嗜好を追求する

・造形・創造タイプ:何かを作ったり、創造したりすること、空想でも十分

社会的休養は転換タイプの1つのみとなります。

転換タイプ:周りの環境を変える 旅行が代表的だが、大きな変化でなくても良い

それぞれの休養を複合的に行うことで、疲労回復効果は大きくなります。組み合わせは無限にあるため、自分に合った方法は無理なく、続けることが重要です。

活動をして、たまった疲労を休養でとるという考えのではなく、休養と活力で貯めた力で活動がするような考えるような発想の転換も重要です。日本人は休養に罪悪感をもちがちですが、休むときは休む意識を持ち、休養リテラシーを上げることができれば生産性の高い状態で仕事をすることもできるようになります。

コメント