本の要点

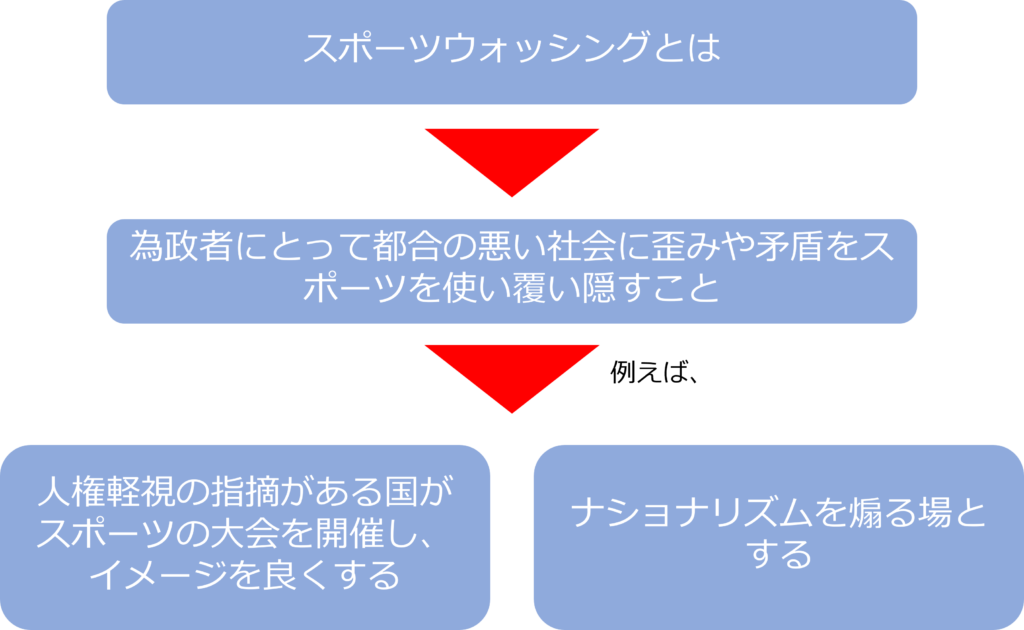

スポーツウォッシングとは為政者などに都合の悪い社会の歪みや矛盾をスポーツを使うことで人々の気をそらせて、覆い隠す行為です。

人権軽視している国家がスポーツ大会でイメージを良くしたり、過剰にナショナリズムを煽るためにスポーツ大会を利用するなど多くの場面で見られるものです。

スポーツウォッシングへの理解が進んでいない現状では、為政者が簡単にスポーツウォッシングによって、都合の悪い部分を隠すことができるため、多くの人がスポーツウォッシングへの理解を深め、対抗していくことが求められています。

スポーツウォッシングの思惑にカウンターとして作用する力をもつのがアスリートの力です。

アスリートがスポーツウォッシングに抵抗するために活動できれば、大きな力を発揮することができます。

しかし、現状ではスポーツに政治を持ち込むなという意見やアスリートに対し、政治的発言を避けるように望み、アスリート側にも政治的発言を避ける傾向にあります。

政治という言葉で、主張したことが過剰に抑圧されてしまう状況は望ましいものでなく、人権啓発を訴えることは政治の場から離れた場所でもすべきという声も多くあります。

スポーツが人間社会の営みである以上、政治との接点は必ず発生します。

アスリートの言葉は社会にさざ波のように広がっていき、社会を良い方向に変化させる可能性を持っています。

社会を良い方向に進めるためにも、スポーツウォッシングの負の面にも目を向け、アスリートの社会的な発言に耳を傾けることはとても有用なことです。

スポーツが社会に都合の悪いものを押し隠すものとして利用されないためには、アスリート、メディア、関係者、消費者が真摯に向き合うことが必要です。

この本や記事で分かること

・スポーツウォッシングとは何か

・スポーツウォッシングに対抗するには何が必要か

スポーツウォッシングとは何か

スポーツウォッシングとは為政者にとって都合の悪いことをスポーツで覆い隠すことです。

なぜ、スポーツウォッシングが問題になっているのか

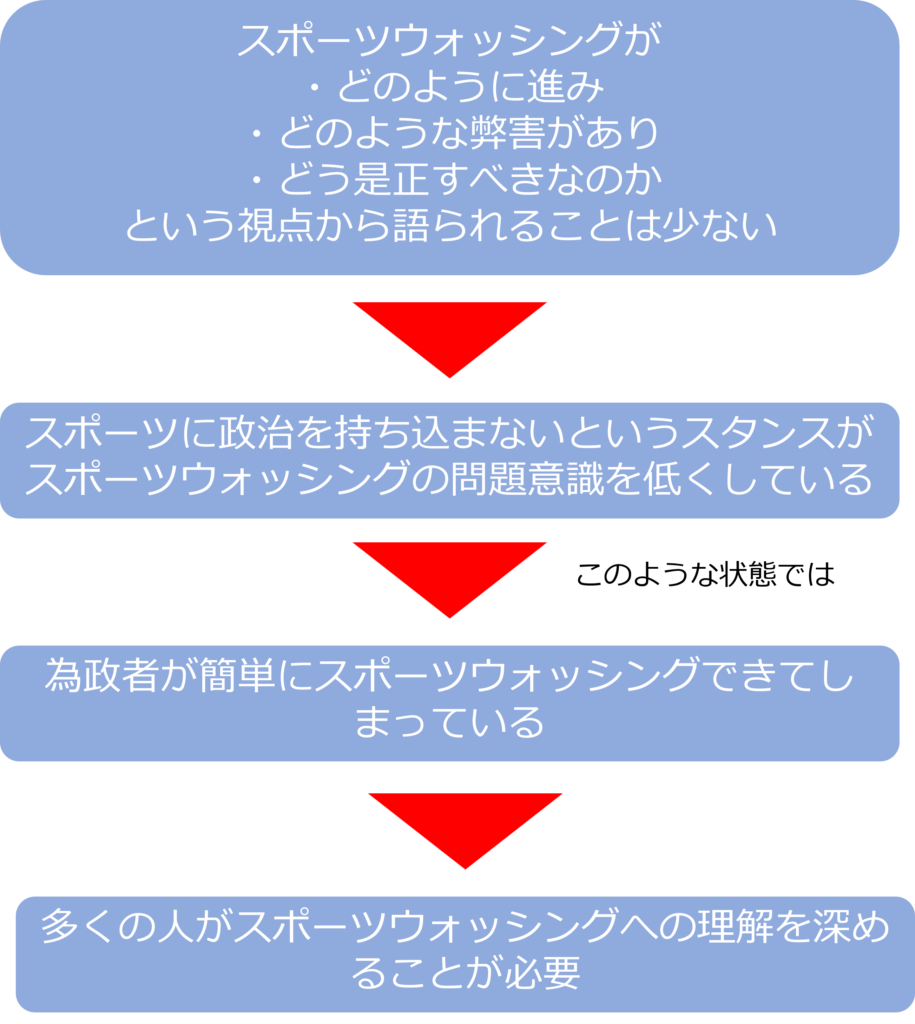

スポーツに政治を持込むべきではないというスタンスもあり、スポーツウォッシングにはあまり注目が集まっていません。

このような状況では、為政者が簡単にスポーツウォッシングできてしまうため多くの人のスポーツウォッシングを里理解し、問題視することが必要です。

スポーツウォッシングはいつ始始まったのか

スポーツウォッシングは当時、厳しい批判が向けられていた、ナチスドイツがベルリンオリンピックを利用し、イメージアップしたことが始まりといわれています。

スポーツウォッシングにはどのような抵抗が有効なのか

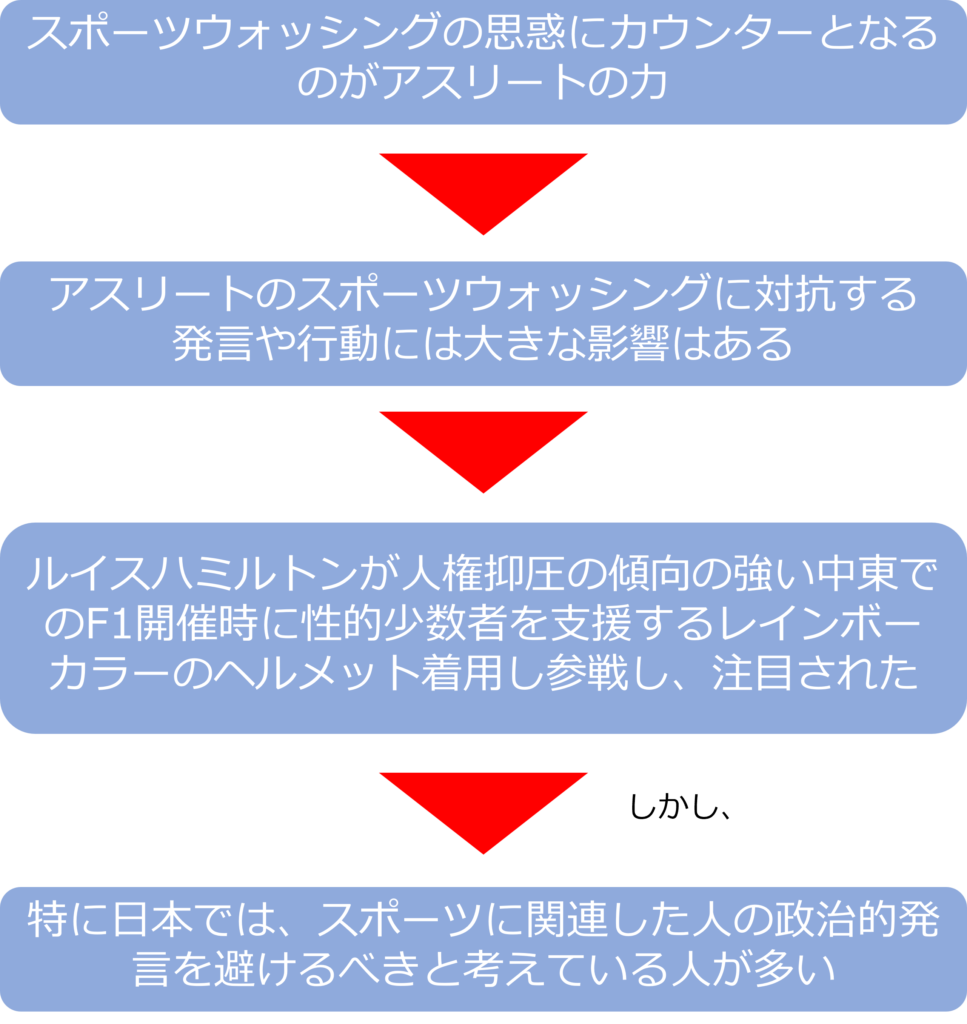

スポーツウォッシングへの抵抗として、重要となるのがアスリートの発言や行動です。

しかし、スポーツに関連した人に政治的発言を避けるべきと考えている人も少なくありません。

スポーツウォッシングを防ぐにはどうすれば良いのか

スポーツにかかわる人々、主催者、メディア、アスリート、消費者がそれぞれの立場で適切な対応を行うことで、スポーツウォッシングを防ぐことが可能です。

スポーツの世界に政治を持ち込むなという意見はどう考えるべきか

スポーツの世界に政治を持ち込むなという意見もありますが、人権啓発はどのような場所でもすべきですし、政治という言葉での過剰な抑圧は避けるべきです。

しかし、実際にはスポンサーの移行や消費者の反発を避けるため、メディアがアスリートの社会的な発言から目を背けてしまうことも多く見られます。

アスリートの発言にはどんな力があるのか

アスリートの言葉が社会に広がることで、社会を良い方向に進めることが可能です。

メディア、消費者がアスリートの言動と真摯に向き合うことでスポーツウォッシングを防ぐことが可能になります。

本の要約

スポーツウォッシングとは為政者などに都合の悪い社会の歪みや矛盾をスポーツを使うことで人々の気をそらせて、覆い隠す行為です。

オリンピックに間に合わせるために過剰な労働をさせたことを隠したまま開催しうやむやにしたり、人権を軽視しているという指摘がある国がスポーツの大会を開催することでイメージを良くしようとする、ナショナリズムをあおる格好の場とするなど世界のあちこちでスポーツウォッシングは見られていますが、大衆の理解はあまり進んでいません。

スポーツウォッシングがどのようなメカニズムで作用し、誰に障害が生じるのか、どう是正していくべきなのかという視点からスポーツが語られることはほとんどありません。

また、アスリートに対しても政治的発言を避けるように望み、スポーツに政治を持ち込まないというスタンスは日本では特に強いものになってしまっています。

このようなスタンスでは、為政者は簡単にスポーツウォッシングで大衆に都合の悪い部分を隠すことができてしまいます。

多くの人がスポーツウォッシングへの理解を深め、対抗していくことが求められています。

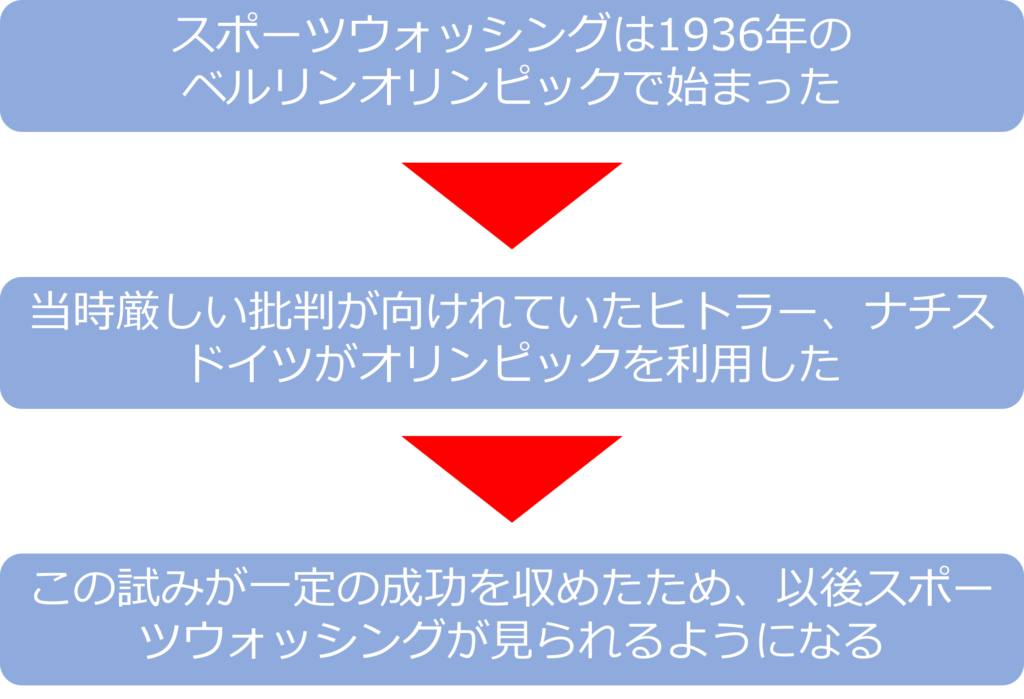

スポーツウォッシングが始まったのは、1936年のベルリンオリンピックといわれています。

当時、ヒトラーとナチスドイツには厳しい批判が向けられていましたが、その批判を和らげ、自分たちの好イメージを世界に発信するために、オリンピックを利用しました。

この試みは一定の成功をおさめ、以後、多くのスポーツウォッシングがみられるようになっていきました。

スポーツウォッシングの思惑に対し、カウンターとして作用する力を持っているのが、アスリートです。

アスリート自体がスポーツウォッシングに対抗するために活動することができれば、彼らの発言や行動は大きな効果と影響力を発揮します。

人権抑圧的な傾向の強い中東諸国での開催されたF1では、ルイスハミルトンが性的少数者の人権支援を象徴するレインボーカラーのヘルメットをかぶって参戦し、積極的な発言を行うなどスポーツウォッシングへの抵抗を行っています。

日本では、スポーツに関連した人が政治的な発言をするべきでないという考えが根強く、アスリート側にも社会に対する意見を述べることを避ける傾向があるためこのような言動がみられることはほとんどありません。

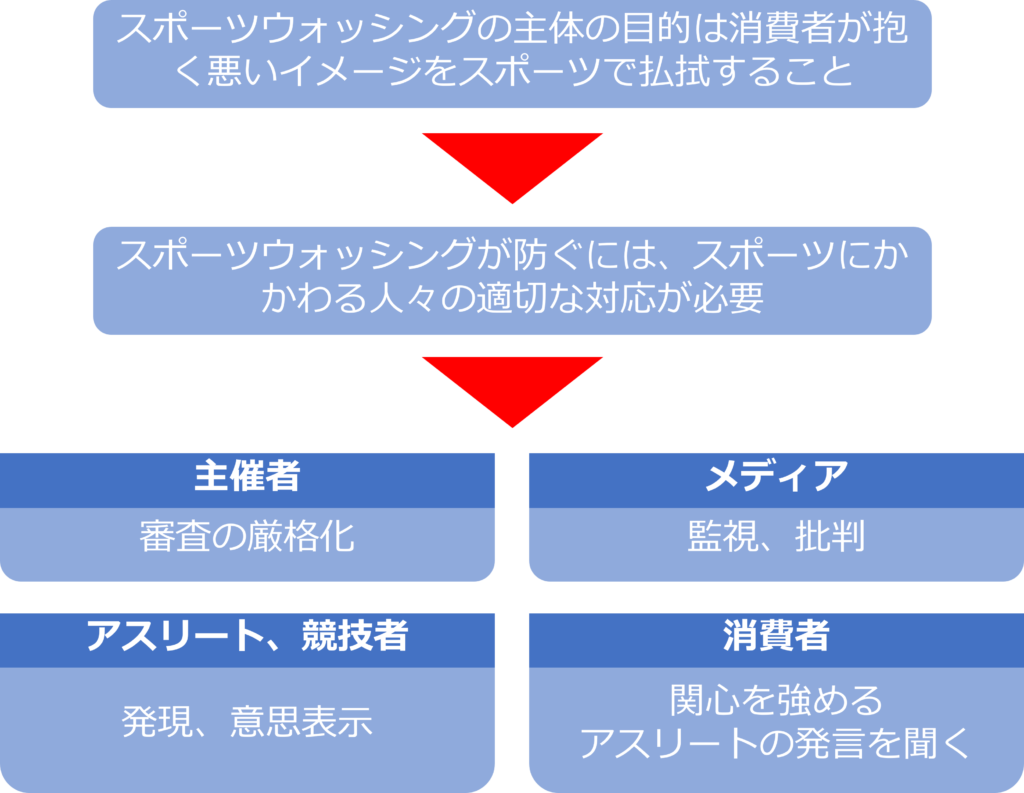

スポーツウォッシングの主体の目的は消費者が抱いている悪いイメージをスポーツによって払拭することです。

そのため、スポーツウォッシング対抗するためにはそれぞれの立場の人々に下記のような対応が求められます。

主催者:審査の厳格化

メディア:監視、批判

競技者:発言、意思表示

消費者:スポーツウォッシングと向きあい、アスリートの発言に耳を傾ける

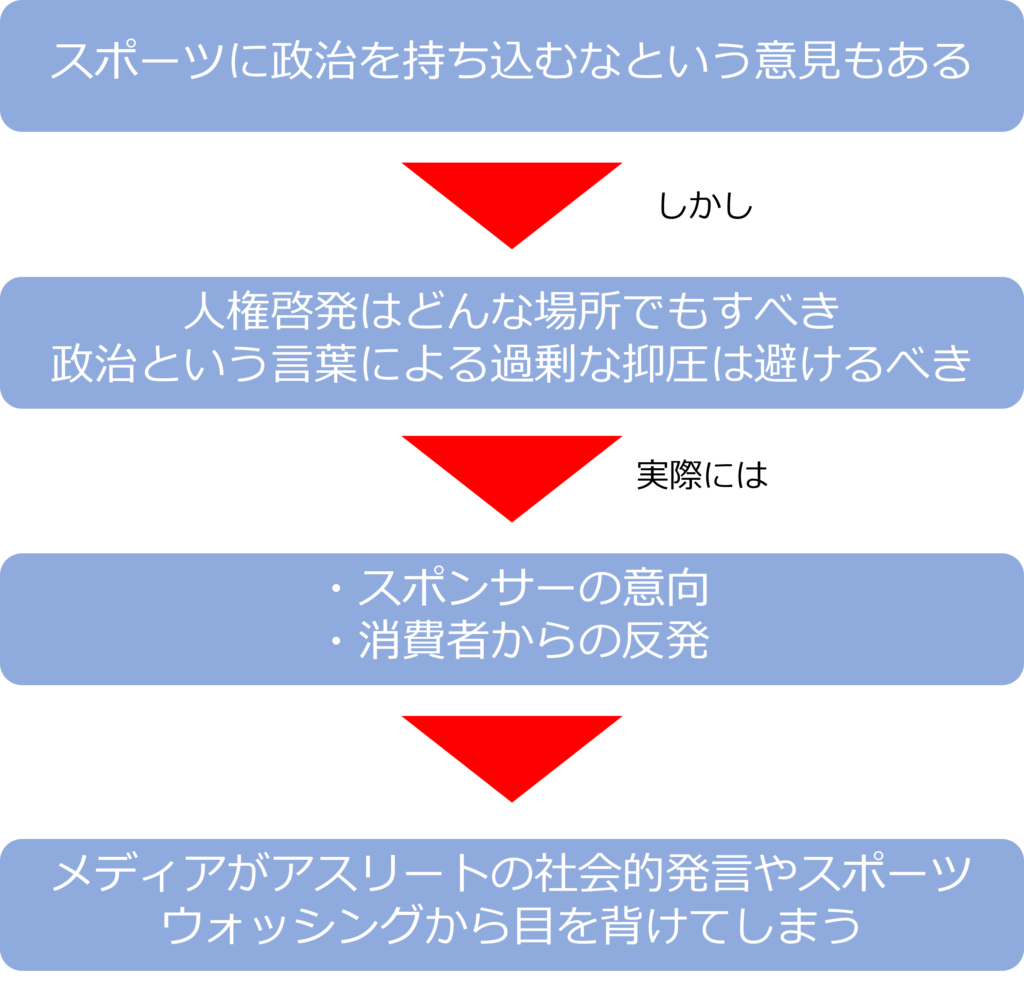

スポーツに政治を持ち込むなという声もありますが、人権啓発を訴えることは政治の場から離れた場所でもすべきと考える人も多く存在しています。

政治という言葉で社会運動や主張したいことが過剰に抑圧されてしまう状況は望ましいものではありません。

特に日本はメディアがスポンサーの意向や視聴者からの反発を避けるために、アスリートの社会的な発言や、スポーツウォッシングの負の面に向けることを避ける傾向にあります。

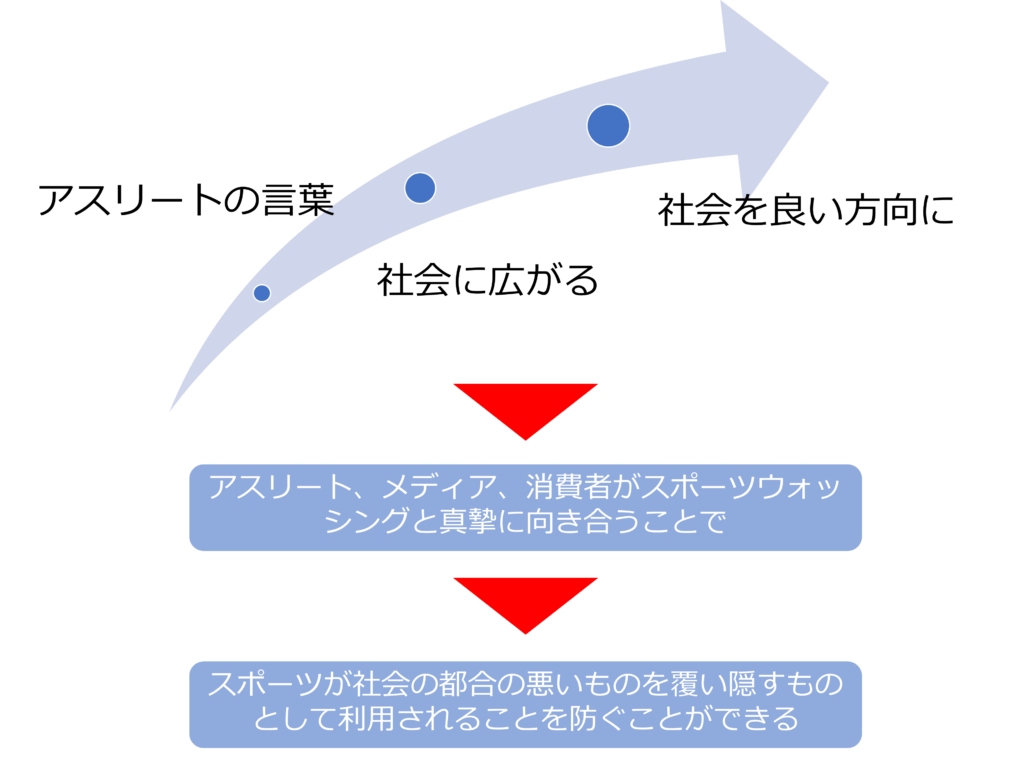

しかし、アスリートの自身の言葉にはさざ波のように広がっていき、社会を良い方向に変化させる可能性を持っています。

スポーツが人間社会の営みである以上、政治との接点は必ず発生します。スポーツウォッシングについて考えることはスポーツと社会と自分たちの関りについて考えることです。

スポーツが社会に都合の悪いものを押し隠すものとして利用されないためにも、アスリート、メディア、関係者、消費者が真摯に向き合うことが必要です。

コメント