本の要点

西洋医学を前提としながら、東洋医学を取り入れる統合医療が注目を浴びるなど東洋医学に注目が集まっています。

東洋医学が有効な理由はあまり知られていませんでしたが、そのメカニズム解明と臨床効果の検証が進んでいます。

特に、鍼灸と漢方薬について、多くの知見が集まり始めています。

鍼灸はアメリカでも公的な医療保険の対象となり、ヨーロッパでも数万人以上の医師が鍼灸を施術するなど世界で大きく注目されています。

鍼灸は経穴とも呼ばれるツボを刺激することで様々な作用を生み出しています。ツボは臓器と身体の特定部位を結ぶ経路の上にあるため、ツボを刺激することで鎮痛作用をはじめとした効果を得ることができます。

漢方薬は自然に存在する植物、動物、鉱物などの薬効となる部分(生薬)を組み合わせることで病気の予防や治療に利用される薬のことです。

日本で医薬用に使用されている生薬は137種類に上り、その効果は様々です。

・気力や体力を補う効果を持つ

・葛根湯のような風邪やウイルス対策

・冷え性や更年期障害への対策

・身体の水分調整

・アレルギー反応の抑制鎮痛

・炎症の軽減

・代謝機能の改善

鍼灸や漢方薬のメカニズム解析はまだ途上段階で、ブラセボ効果の可能性もありましが、それでも、東洋医学が人体の複雑な生理メカニズムに作用し、効果を生み出している仕組みは少しづつ明かになりつつあります。

西洋医学と東洋医学それぞれのメリットを取り入れていくことでより良い治療や健康の維持、向上につながることは間違いありません。

この本や記事で分かること

・東洋医学とは何か

・鍼灸や漢方薬にはどんな効果があり、どのようなメカニズムなのか

・東洋医学をどのように取り入れ、捉えていくべきなのか

東洋医学に関する研究はなぜ、注目されているのか

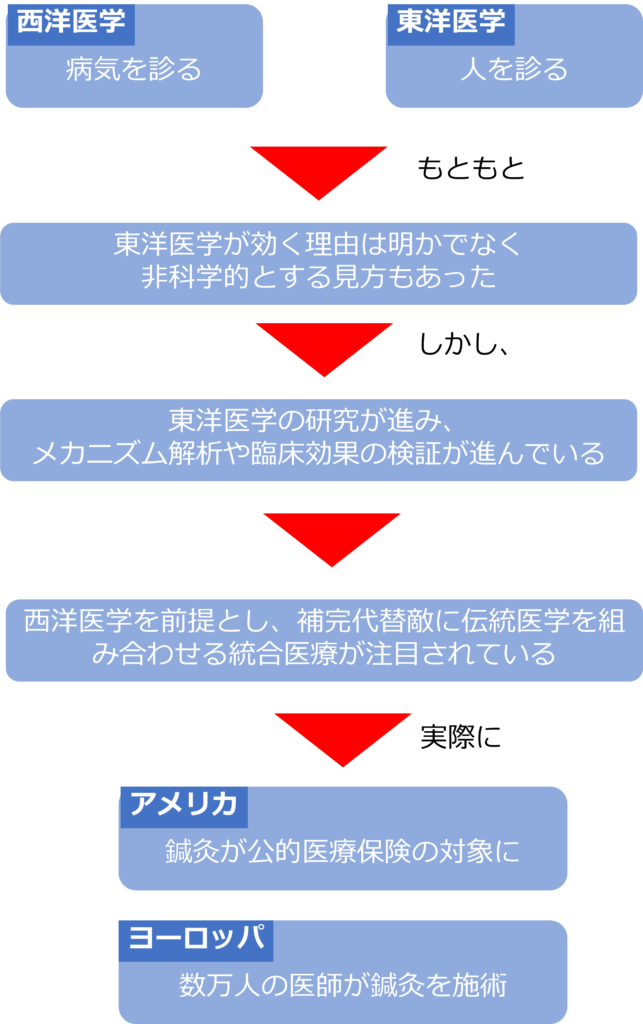

西洋医学は病気を診る、東洋医学は人を診るという違いがあるといわれています。東洋医学の効果に関するメカニズムが明らかになりつつあり、非科学的とされた見方が変わりつあります。

その結果、西洋医学をベースとし、東洋医学で補完する統合医療にも注目が集まっています。

鍼灸はなぜ、効果があるのか

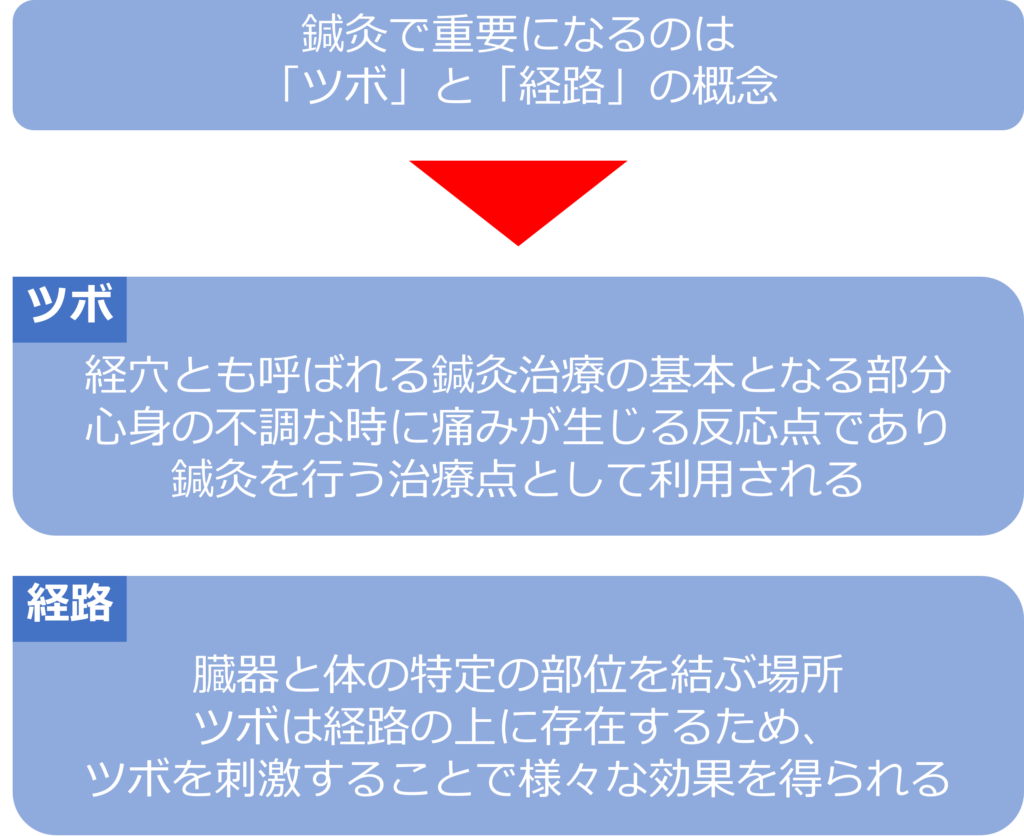

鍼灸で重要な概念がツボと経路になります。ツボは心身が不調な際に痛みが生じる反応点であり、鍼灸によって治療点として利用されます。ツボは臓器と身体の特定の部位を結ぶ、経路上にあるため、ツボへの刺激によって様々な効果を得ることが可能です。

鍼灸による刺激はどのように脳に伝わるのか

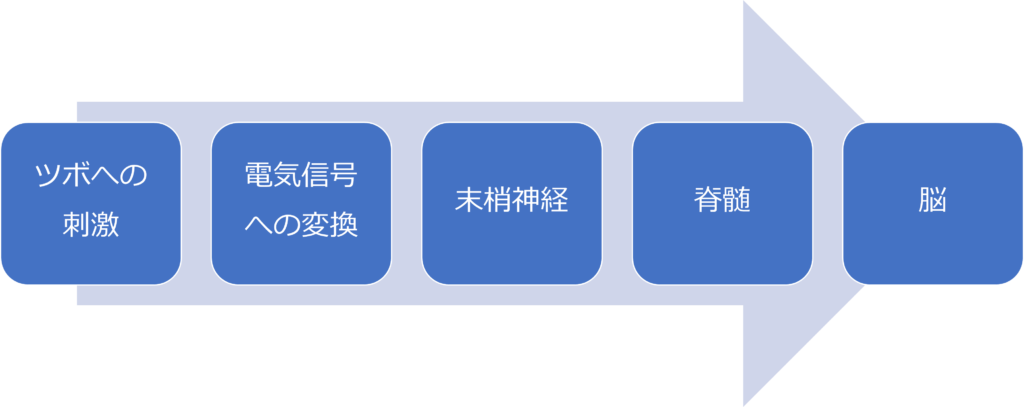

ツボへの刺激は電気信号に変換され、末梢神経→脊髄→脳と伝わっていきます。

なぜ、鍼灸で鎮痛作用を得ることができるのか

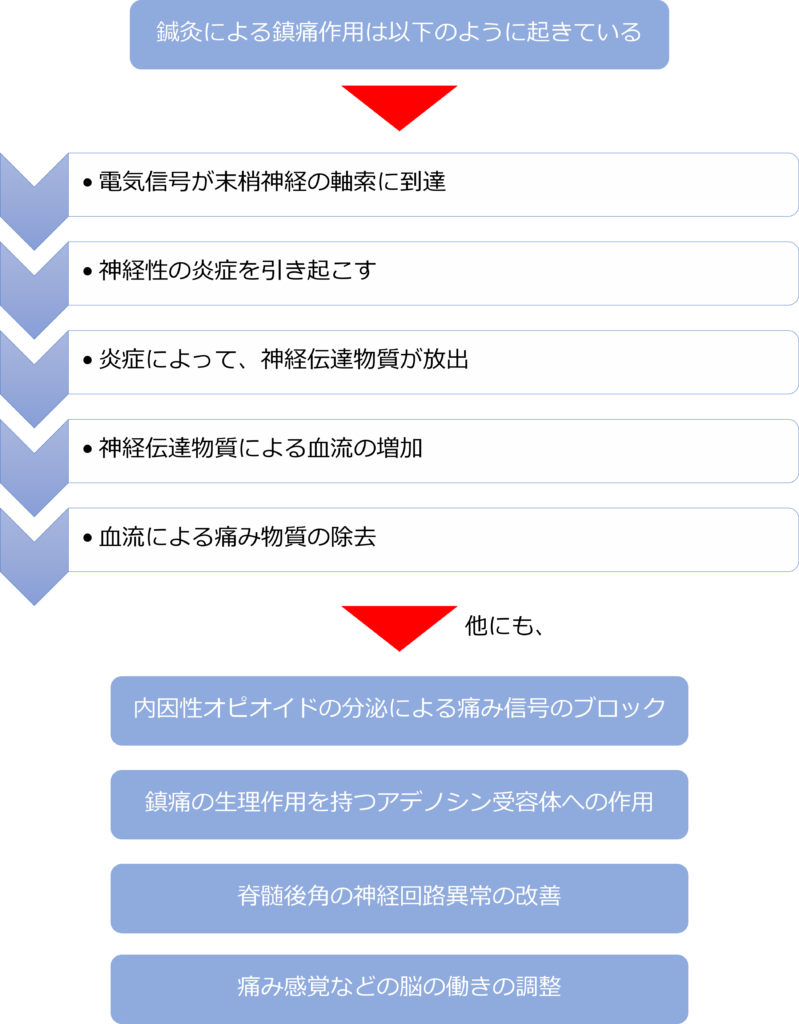

鍼灸は、血流の増加による痛み物質の除去や痛み信号のブロックなど様々な効果によって鎮痛作用を得ることが可能です。

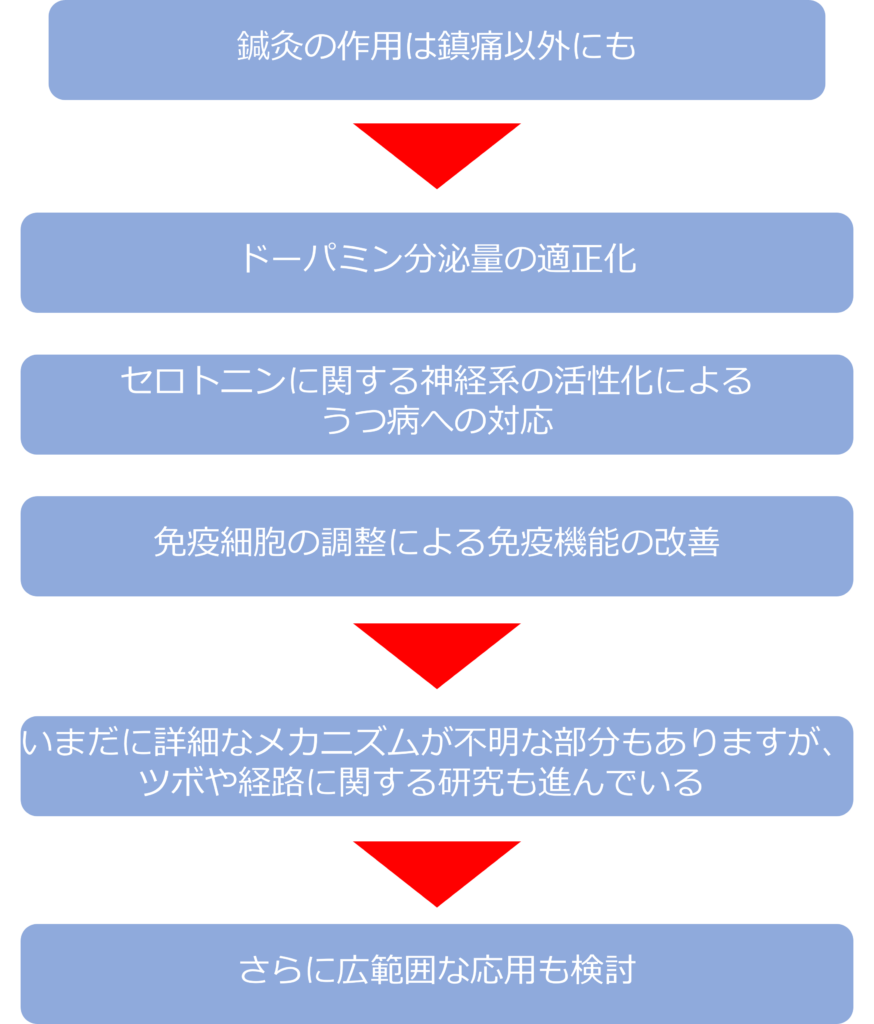

鍼灸には鎮痛以外にどんな作用があるのか

鍼灸には鎮痛以外にも、ドーパミン分泌量の適正化やセロトンに関連する神経系の活性化によるうつ病への対応なども報告されています。

ツボや経路に関する研究が進めば、さらに広範囲での応用が検討される可能性もあります。

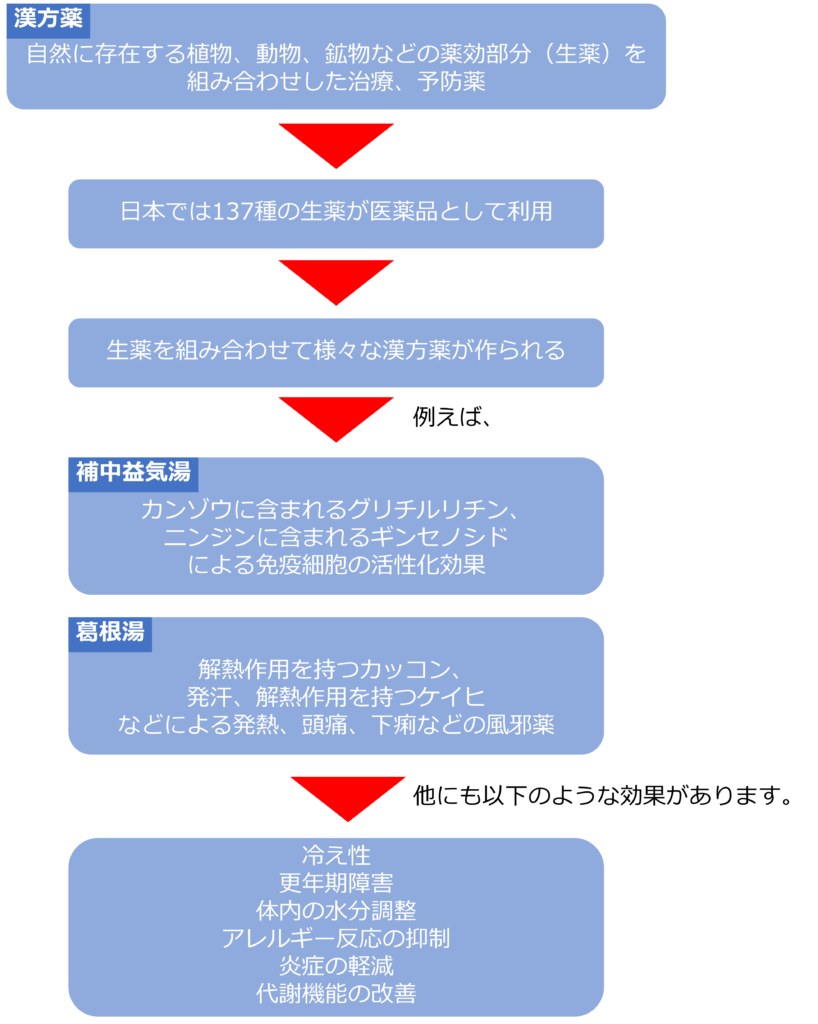

漢方薬とは何か、どんな効果を持つものがあるのか

漢方薬は自然界に存在する植物、動物、鉱物などの薬効部分=生薬を組み合わせた治療、予防薬のことです。

免疫細胞の活性化や葛根湯のような風邪薬から、冷え性、更年期障害、アレルギー反応の抑制、炎症の軽減など様々な効果を得ることができます。

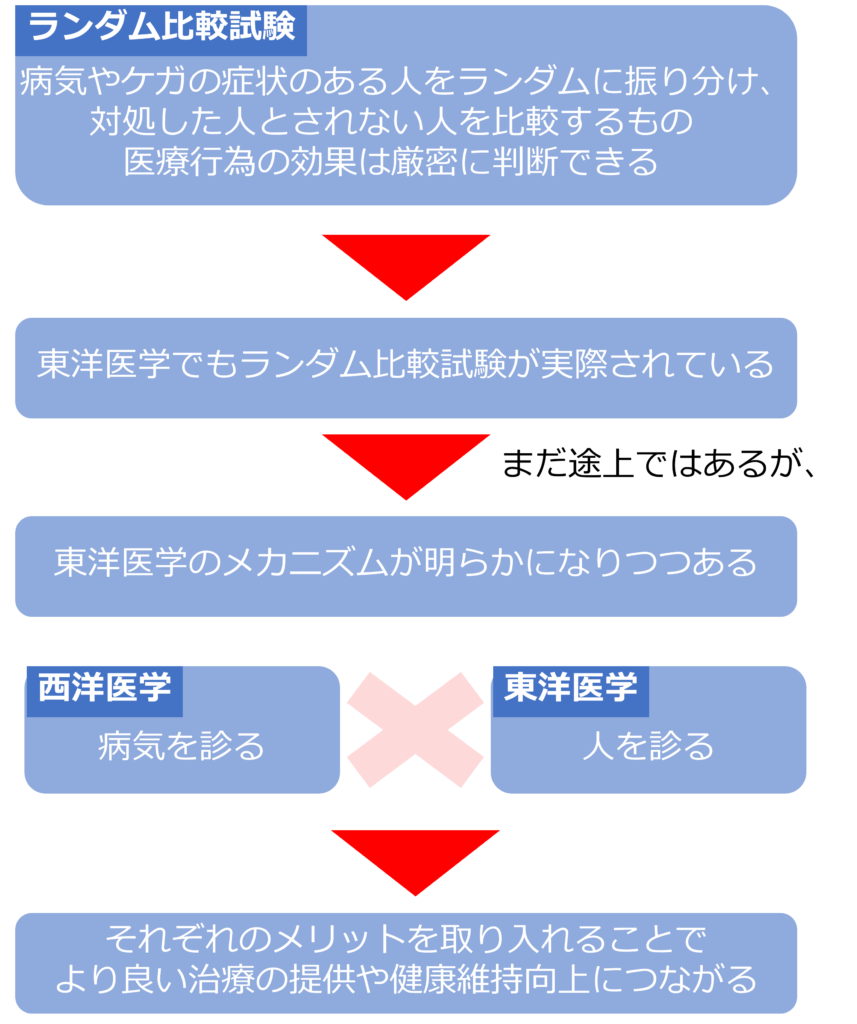

東洋医学のメカニズム解明はどのように進んでいるのか

東洋医学でも、臨床試験、特にランダム比較試験が進むことで、メカニズムやその効果が明らかになりつつあります。

東洋医学と西洋医学それぞれのメリットを取り入れることで、より良い治療の提供や健康維持向上にもつながっていきます。

本の要約

病気を診るものとされる西洋医学に対し、東洋医学は人を診るものと表現されます。東洋医学が人に効く理由はあまり知られてきませんでしたが、近年、東洋医学に関する研究が進み、そのメカニズム解析や臨床効果の検証が進んでいます。

中でも、鍼灸や漢方薬は世界各地で研究が進み、その知見が加速度的に蓄積してきています。

西洋医学を前提としながら、補完代替的に伝統医学を組み合わせる統合医療が注目されるなど、東洋医学に関する注目が高まっています。

鍼灸はアメリカでも公的な医療保険の対象となり、ヨーロッパでも数万人以上の医師が鍼灸を施術するなど世界で大きく注目されています。

鍼灸を考えるうえで重要になるのが、ツボの概念です。ツボは経穴とも呼ばれ、鍼灸治療の基本となる体の場所であり、心身に不調がある際に痛みなどが生じる反応点としての役割や鍼灸を行うことで治療点として働く特徴を持っています。

ツボは臓器と体の特定の部位を結ぶ経路の上に存在することで、各臓器と結びついているため、ツボを刺激することで様々な効果を得ることが可能です。

ツボのある皮膚や筋肉へ物理的な刺激が加わると、感覚受容器などで電気的な信号(インパルス)へ変換され、末梢神経→脊髄→脳へと向かいます。

インパルスは末梢神経の軸索に入り、神経性の炎症を引き起こします。神経性の炎症によって神経伝達物質が放出され、血流が増し、痛みをもたらす物質を除去することで鎮痛作用を得ています。

また、内因性オピオイドという物質を放出し、痛み信号をブロックしたり、鎮痛にかかわる生理作用を持つアデノシン受容体への作用、脊髄後角の神経科路の異常による痛みの改善などでも鎮痛作用を得ています。

脳に到達したインパルスは生体リズムを司る視床下部や視床、大脳皮質に入り、痛み感覚などの脳の働きを調整することで、鎮痛作用を得ています。

鍼灸の作用は鎮痛作用だけでなく、ドーパミン分泌量の適正化、セロトニンに関する神経系の活性化によるうつ病への対応、免疫細胞の調整による免疫機能の改善なども確認されています。

いまだに詳細なメカニズムが不明な部分もありますが、ツボや経路に関する研究も進んでおり、さらに広範囲な応用も検討されています。

中国を起源とする伝統医療では自然に存在する植物、動物、鉱物などの薬効となる部分(生薬)を組み合わせることで病気の予防や治療に漢方薬として利用してきました。

漢方薬は西洋医学における薬とは異なる視点やアプローチを持っています。そのため、これまで非科学的のものとする見方もあったものの、メカニズムの解明や臨床試験での高い成果もあり、漢方薬と西洋医学を組み合わせることでより効果的な治療法を模索する取り組みも進んでいます。

日本で医薬用に使用されている生薬は137種類に上ります。生薬の中には桂皮やミカンの皮を乾かした陳皮など身近な食材も見られ、生薬を組み合わせることで、以下のような様々な漢方薬が作られています。

補剤:気力や体力を補う効果を持つもの 補中益気湯、十全大補湯、陣容栄養糖などがあります。補中益気湯には生薬のカンゾウに含まれるグリチルリチンやニンジンに含まれるギンセノシドによる免疫細胞の活性化効果が報告されています。

風邪やウイルス対策:葛根湯は1800年前から発熱や頭痛、下痢などへの風邪薬として使用されてきました。葛根湯には解熱作用を持つカッコン、発汗、解熱作用を持つケイヒなどの7種類の生薬が含まれています。

ほかに冷え性や更年期障害、身体の水分を調整する、アレルギー反応の抑制鎮痛や、炎症の軽減や代謝機能の改善など様々な効果が挙げられています。

動物実験や培養細胞を用いた試験でメカニズム解析が進み東洋医学がなぜ、どのように効くのかが分かりつつあり、臨床試験によってどれくらい効くのかが明らかになり始めています。

特に、病気やケガの症状のある人をランダムに振り分け、対処した人とされない人を比較するランダム比較試験も少しづつ進んでいます。

まだ、ブラセボ効果による影響がある可能性もあるなど臨床試験は途上段階にあることも事実ですし、鍼灸にも漢方薬にも西洋医学と同じように副作用があることもあります。

それでも、東洋医学が人体の複雑な生理メカニズムに作用し、効果を生み出している仕組みは少しづつ明かになりつつあります。

西洋医学では改善が難しい症状に対し、東洋医学の治療やケアが導入され始めており、西洋医学と東洋医学それぞれのメリットを取り入れていくことでより良い治療や健康の維持、向上につながることは間違いありません。

コメント